17.01.2026 à 13:12

Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien

Texte intégral (2315 mots)

Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont longtemps résisté aux tentatives des États-Unis d’exercer le contrôle des réserves pétrolières du Venezuela. Car ce pays d’Amérique du Sud, ayant joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), possède plus de 300 milliards de barils de pétrole.

Après que les forces spéciales des États-Unis ont fait irruption à Caracas pour exfiltrer le président vénézuélien Nicolas Maduro et renverser son gouvernement, Donald Trump déclare que les États-Unis vont désormais « diriger le Venezuela » , y compris ses abondantes ressources pétrolières.

Les entreprises états-uniennes sont prêtes à investir des milliards pour moderniser les infrastructures pétrolières vénézuéliennes en ruine, a-t-il dit, et « commencer à faire de l’argent pour le pays ». Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole mondiales – devançant l’Arabie saoudite – avec 303 milliards de barils, soit environ 20 % des réserves mondiales.

Si cela se réalise – et c’est un très grand « si » –, cela marquerait la fin d’une relation conflictuelle qui a commencé il y a près de trente ans.

Oui, l’action militaire de l’administration Trump au Venezuela a été à bien des égards sans précédent. Mais cela n’est pas surprenant, compte tenu de l’immense richesse pétrolière du pays et des relations historiques entre les États-Unis et le Venezuela, sous les mandats de l’ancien président Hugo Chavez et ceux de Nicolas Maduro.

Une longue histoire d’investissement états-unien

Le Venezuela est une république d’environ 30 millions d’habitants située sur la côte nord de l’Amérique du Sud, soit environ deux fois la taille de la Californie. Pendant une grande partie du début du XXᵉ siècle, il était considéré comme le pays le plus riche d’Amérique du Sud en raison de ses réserves pétrolières.

Les entreprises étrangères, y compris les états-uniennes, ont beaucoup investi dans la croissance du pétrole vénézuélien et joué un rôle important dans sa politique. Face à l’opposition de l’Oncle Sam, les dirigeants vénézuéliens ont commencé à exercer un contrôle accru sur leur principale ressource d’exportation. Le Venezuela a joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en 1960, et a nationalisé une grande partie de son industrie pétrolière en 1976 (sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, ndlr).

Cela a eu un impact négatif sur des entreprises comme ExxonMobil et a alimenté les récentes affirmations de l’administration Trump selon lesquelles le Venezuela aurait « volé » le pétrole américain.

Mais la plupart des Vénézuéliens ne profitent pas de cette prospérité économique. La mauvaise gestion de l’industrie pétrolière conduit à une crise de la dette et à l’intervention du Fonds monétaire international (FMI) en 1988. Des manifestations éclatent à Caracas en février 1989 et le gouvernement (du président Pérez qui vient d’être réélu, ndlr) envoie l’armée pour écraser le soulèvement. On estime que 300 personnes sont tuées, mais le nombre de morts pourrait être dix fois plus élevé.

Par la suite, la société vénézuélienne se divise davantage entre les riches, qui veulent travailler avec les États-Unis, et la classe ouvrière, qui cherche à obtenir l’autonomie vis-à-vis des États-Unis. Cette division définit la politique vénézuélienne depuis lors.

L’ascension de Chavez au pouvoir

Hugo Chavez débute sa carrière comme officier militaire. Au début des années 1980, il fonde le Mouvement révolutionnaire bolivarien-200 au sein de l’armée et donne des conférences passionnées contre le gouvernement.

Puis, après les émeutes de 1989, Chavez planifie le renversement du gouvernement vénézuélien. En février 1992, il organise un coup d’État, raté, contre le président pro-américain Carlos Andrés Pérez. Pendant son emprisonnement, son parti organise une autre tentative de coup d’État qui échoue également. Chavez est condamné à deux ans de prison, mais devient le principal candidat à la présidence en 1998, réunissant les courants socialistes révolutionnaires.

Hugo Chavez devient un géant de la politique vénézuélienne et latino-américaine. Sa révolution évoque la mémoire de Simon Bolívar (1783-1830), le grand libérateur de l’Amérique du Sud face au colonialisme espagnol. Non seulement Chavez est populaire au Venezuela pour son utilisation des revenus pétroliers, subventionnant les programmes gouvernementaux en matière d’alimentation, de santé et d’éducation, mais il est respecté, grâce à sa générosité, par des régimes partageant les mêmes idées dans la région.

Plus particulièrement, Hugo Chavez fournit à Cuba des milliards de dollars de pétrole en échange de dizaines de milliers de médecins cubains travaillant dans des cliniques de santé vénézuéliennes. Il établit un précédent en s’opposant aux États-Unis et au FMI lors des forums mondiaux, appelant le président états-unien de l’époque George W. Bush « le diable » à l’Assemblée générale de l’ONU en 2006.

Les États-Unis accusés d’avoir fomenté un coup d’État

Sans surprise, les États-Unis n’étaient pas fans d’Hugo Chavez.

Après que des centaines de milliers de manifestants de l’opposition descendent dans la rue en avril 2002, Chavez est brièvement renversé lors d’un coup d’État par des officiers militaires dissidents et des figures de l’opposition. Ces derniers installent un nouveau président, l’homme d’affaires Pedro Carmona. Chavez est arrêté, l’administration Bush reconnaît Carmona comme président, et le New York Times célébre la chute d’un « dictateur en devenir ».

Chavez revient au pouvoir seulement deux jours plus tard, grâce à des légions de partisans qui remplissent les rues. L’administration Bush doit se justifier pour son possible rôle dans le coup d’État avorté.

Bien que les États-Unis nient toute implication, les allégations persistent pendant des années sur le fait que Washington ait eu connaissance au préalable du coup d’État et ait tacitement soutenu sa destitution. En 2004, des documents nouvellement classifiés montrent que la CIA était au courant du complot, et il n’est pas clair dans quelle mesure les responsables des États-Unis ont prévenu Chavez.

La pression américaine continue sur Maduro

Nicolas Maduro, syndicaliste, est élu à l’Assemblée nationale en 2000 et rejoint le cercle rapproché de Hugo Chavez. Il accède au poste de vice-président en 2012 et, après la mort de Chavez l’année suivante, remporte sa première élection avec une courte avance.

Maduro n’est pas Chavez. Il ne bénéficie pas du même niveau de soutien parmi la classe ouvrière, l’armée ou dans son pays. La situation économique du Venezuela se détériore et l’inflation explose.

Les administrations états-uniennes successives continuent d’exercer des pressions sur Nicolas Maduro. Le Venezuela subit des sanctions à la fois sous la présidence de Barack Obama et lors de la première présidence Trump. Les États-Unis et leurs alliés refusent de reconnaître la victoire de Maduro lors des élections de 2018 et de nouveau en 2024.

Isolé d’une grande partie du monde, le gouvernement de Nicolas Maduro devient dépendant de la vente de pétrole à la Chine.

Maduro affirme avoir déjoué plusieurs tentatives de coups d’État et d’assassinats impliquant les États-Unis et l’opposition intérieure, notamment en avril 2019 et en mai 2020 durant le premier mandat de Trump.

Les responsables états-uniens nient toute implication dans tous les complots potentiels ; les rapports n’ont également trouvé aucune preuve de l’implication américaine dans le coup d’État raté de 2020.

Aujourd’hui, Donald Trump a réussi à évincer Nicolas Maduro dans une opération bien plus audacieuse, sans aucune tentative de déni. Il reste à voir comment les Vénézuéliens et les autres nations latino-américaines réagiront aux actions états-uniennes, mais une chose est certaine : l’implication américaine dans la politique vénézuélienne continuera tant qu’elle aura des intérêts financiers dans le pays.

James Trapani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.01.2026 à 14:58

Avant le pétrole vénézuelien, il y a eu les bananes du Guatemala…

Texte intégral (2645 mots)

Dans les années 1950 déjà, les États-Unis intervenaient contre un gouvernement démocratiquement élu au nom d’une menace idéologique, tout en protégeant des intérêts économiques majeurs. Mais si les ressorts se ressemblent, les méthodes et le degré de transparence ont profondément changé.

Dans la foulée de la frappe militaire américaine qui a conduit à l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier 2026, l’administration Trump a surtout affiché son ambition d’obtenir un accès sans entrave au pétrole du Venezuela, reléguant au second plan des objectifs plus classiques de politique étrangère comme la lutte contre le trafic de drogue ou le soutien à la démocratie et à la stabilité régionale.

Lors de sa première conférence de presse après l’opération, le président Donald Trump a ainsi affirmé que les compagnies pétrolières avaint un rôle important à jouer et que les revenus du pétrole contribueraient à financer toute nouvelle intervention au Venezuela.

Peu après, les animateurs de « Fox & Friends » ont interpelé Trump sur ces prévisions :

« Nous avons les plus grandes compagnies pétrolières du monde », a répondu Trump, « les plus importantes, les meilleures, et nous allons y être très fortement impliqués ».

En tant qu’historien des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, je ne suis pas surpris de voir le pétrole, ou toute autre ressource, jouer un rôle dans la politique américaine à l’égard de la région. Ce qui m’a en revanche frappé, c’est la franchise avec laquelle l’administration Trump reconnaît le rôle déterminant du pétrole dans sa politique envers le Venezuela.

Comme je l’ai détaillé dans mon livre paru en 2026, Caribbean Blood Pacts: Guatemala and the Cold War Struggle for Freedom (NDT : livre non traduit en français), les interventions militaires américaines en Amérique latine ont, pour l’essentiel, été menées de manière clandestine. Et lorsque les États-Unis ont orchestré le coup d’État qui a renversé le président démocratiquement élu du Guatemala en 1954, ils ont dissimulé le rôle qu’avaient joué les considérations économiques dans cette opération.

Un « poulpe » puissant

Au début des années 1950, le Guatemala était devenu l’une des principaux fournisseurs de bananes pour les Américains, comme c’est d'ailleurs toujours le cas aujourd’hui.

La United Fruit Company possédait alors plus de 220 000 hectares de terres guatémaltèques, en grande partie grâce aux accords conclus avec les dictatures précédentes. Ces propriétés reposaient sur le travail intensif d’ouvriers agricoles pauvres, souvent chassés de leurs terres traditionnelles. Leur rémunération était rarement stable, et ils subissaient régulièrement des licenciements et des baisses de salaire.

Basée à Boston, cette multinationale a tissé des liens avec des dictateurs et des responsables locaux en Amérique centrale, dans de nombreuses îles des Caraïbes et dans certaines régions d’Amérique du Sud afin d’acquérir d’immenses domaines destinés aux chemins de fer et aux plantations de bananes.

Les populations locales la surnommaient le « pulpo » – « poulpe » en espagnol – car l’entreprise semblait intervenir dans la structuration de la vie politique, de l'économie et de la vie quotidienne de la région. En Colombie, le gouvernement a par exemple brutalement réprimé une grève des travailleurs de la United Fruit en 1928, faisant des centaines de morts. Cet épisode sanglant de l’histoire colombienne a d'ailleurs servi de base factuelle à une intrigue secondaire de « Cent ans de solitude », le roman épique de Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel de littérature en 1982.

L’influence apparemment sans limites de l’entreprise dans les pays où elle opérait a nourri le stéréotype des nations d’Amérique centrale comme des « républiques bananières ».

La révolution démocratique guatémaltèque

Au Guatemala, pays historiquement marqué par des inégalités extrêmes, une vaste coalition s’est formée en 1944 pour renverser la dictature répressive lors d’un soulèvement populaire. Inspirée par les idéaux antifascistes de la Seconde Guerre mondiale, cette coalition ambitionnait de démocratiser le pays et de rendre son économie plus équitable.

Après des décennies de répression, les nouveaux dirigeants ont offert à de nombreux Guatémaltèques leur premier contact avec la démocratie. Sous la présidence de Juan José Arévalo, élu démocratiquement et en fonction de 1945 à 1951, le gouvernement a mis en place de nouvelles protections sociales ainsi qu’un code du travail légalisant la création et l’adhésion à des syndicats, et instaurant la journée de travail de huit heures.

En 1951, lui a succédé Jacobo Árbenz, lui aussi président démocratiquement élu.

Sous Árbenz, le Guatemala a mis en œuvre en 1952 un vaste programme de réforme agraire, attribuant des parcelles non exploitées aux ouvriers agricoles sans terre. Le gouvernement guatémaltèque affirmait que ces politiques permettraient de bâtir une société plus équitable pour la majorité indigène et pauvre du pays.

United Fruit a dénoncé ces réformes comme le produit d’une conspiration mondiale. L’entreprise affirmait que la majorité des syndicats du pays étaient contrôlés par des communistes mexicains et soviétiques, et présentait la réforme agraire comme une manœuvre visant à détruire le capitalisme.

Pression sur le Congrès pour une intervention

Au Guatemala, United Fruit a cherché à rallier le gouvernement américain à son combat contre les politiques menées par Árbenz. Si ses dirigeants se plaignaient bien du fait que les réformes guatémaltèques nuisaient à ses investissements financiers et alourdissaient ses coûts de main-d’œuvre, ils présentaient aussi toute entrave à leurs activités comme faisant partie d’un vaste complot communiste.

L’entreprise a mené l'offensive à travers une campagne publicitaire aux États-Unis et en exploitant la paranoïa anticommuniste dominante de l’époque.

Dès 1945, les dirigeants de la United Fruit Company ont commencé à rencontrer des responsables de l’administration Truman. Malgré le soutien d’ambassadeurs favorables à leur cause, le gouvernement américain ne semblait pas disposé à intervenir directement dans les affaires guatémaltèques. L’entreprise s’est alors tournée vers le Congrès, recrutant les lobbyistes Thomas Corcoran et Robert La Follette Jr., ancien sénateur, pour leurs réseaux politiques.

Dès le départ, Corcoran et La Follette ont fait pression auprès des républicains comme des démocrates, dans les deux chambres du Congrès, contre les politiques guatémaltèques – non pas en les présentant comme une menace pour les intérêts commerciaux de United Fruit, mais comme les éléments d’un complot communiste visant à détruire le capitalisme et les États-Unis.

Les efforts de la compagnie bananière ont porté leurs fruits en février 1949, lorsque plusieurs membres du Congrès ont dénoncé les réformes du droit du travail au Guatemala comme étant d’inspiration communiste. Le sénateur Claude Pepper a qualifié le code du travail de texte « manifestement et intentionnellement discriminatoire à l’égard de cette entreprise américaine » et d’« une mitrailleuse pointée sur la tête » de la United Fruit Company.

Deux jours plus tard, le membre de la Chambre des représentants John McCormack a repris mot pour mot cette déclaration, utilisant exactement les mêmes termes pour dénoncer les réformes. Les sénateurs Henry Cabot Lodge Jr., Lister Hill et le représentant Mike Mansfield ont eux aussi pris position publiquement, en reprenant les éléments de langage figurant dans les notes internes de la United Fruit.

Aucun élu n’a prononcé un mot sur les bananes.

Lobbying et campagnes de propagande

Ce travail de lobbying, nourri par la rhétorique anticommuniste, a culminé cinq ans plus tard, lorsque le gouvernement américain a orchestré un coup d’État qui a renversé Árbenz lors d’une opération clandestine.

L’opération a débuté en 1953, lorsque l’administration Eisenhower a autorisé la CIA à lancer une campagne de guerre psychologique destinée à manipuler l’armée guatémaltèque afin de renverser le gouvernement démocratiquement élu. Des agents de la CIA ont alors soudoyé des membres de l’armée guatémaltèque tandis que des émissions de radio anticommunistes étaient diffusées et un discours, porté par les religieux et dénonçant un prétendu projet communiste visant à détruire l’Église catholique du pays, se propageait dans tout le Guatemala.

Parallèlement, les États-Unis ont armé des organisations antigouvernementales à l’intérieur du Guatemala et dans les pays voisins afin de saper davantage encore le moral du gouvernement Árbenz. La United Fruit a également fait appel au pionnier des relations publiques Edward Bernays pour diffuser sa propagande, non pas au Guatemala mais aux États-Unis. Bernays fournissait aux journalistes américains des rapports et des textes présentant le pays d’Amérique centrale comme une marionnette de l’Union soviétique.

Ces documents, dont un film intitulé « Why the Kremlin Hates Bananas », ont circulé grâce à des médias complaisants et à des membres du Congrès complices.

Détruire la révolution

En définitive – et les archives le démontrent –, l’action de la CIA a conduit des officiers de l’armée à renverser les dirigeants élus et à installer un régime plus favorable aux États-Unis, dirigé par Carlos Castillo Armas. Des Guatémaltèques opposés aux réformes ont massacré des responsables syndicaux, des responsables politiques et d’autres soutiens d’Árbenz et Arévalo. Selon des rapports officiels, au moins quarante-huit personnes sont mortes dans l’immédiat après-coup, tandis que des récits locaux font état de centaines de morts supplémentaires.

Pendant des décennies, le Guatemala s'est retrouvé aux mains de régimes militaires. De dictateur en dictateur, le pouvoir a réprimé brutalement toute opposition et instauré un climat de peur. Ces conditions ont contribué à des vagues d’émigration, comprenant d’innombrables réfugiés, mais aussi certains membres de gangs transnationaux.

Le retour de bâton

Afin d’étayer l’idée selon laquelle ce qui s’était produit au Guatemala n’avait rien à voir avec les bananes — conformément au discours de propagande de l’entreprise — l’administration Eisenhower a autorisé une procédure antitrust contre United Fruit, procédure qui avait été temporairement suspendue pendant l’opération afin de ne pas attirer davantage l’attention sur la société.

Ce fut le premier revers d’une longue série qui allait conduire au démantèlement de la United Fruit Company au milieu des années 1980. Après une succession de fusions, d’acquisitions et de scissions, ne demeure finalement que l’omniprésent logo de Miss Chiquita, apposé sur les bananes vendues par l’entreprise.

Et, selon de nombreux spécialistes des relations internationales, le Guatemala ne s’est jamais remis de la destruction de son expérience démocratique, brisée sous la pression des intérêts privés.

Les recherches d’Aaron Coy Moulton ont bénéficié de financements du Truman Library Institute, de Phi Alpha Theta, de la Society for Historians of American Foreign Relations, du Roosevelt Institute, de l’Eisenhower Foundation, de la Massachusetts Historical Society, de la Bentley Historical Library, de l’American Philosophical Society, du Dirksen Congressional Center, de la Hoover Presidential Foundation et du Frances S. Summersell Center for the Study of the South.

15.01.2026 à 15:58

Comment les États-Unis pourraient-ils contribuer à achever le régime des mollahs ?

Texte intégral (2136 mots)

Des frappes états-uniennes sur des cibles en Iran semblent possibles à ce stade, mais, en tout état de cause, une simple série de bombardements ne suffira pas à faire chuter le régime. L’option la plus efficace consisterait, pour Washington, à approvisionner en armes des groupes locaux, à commencer par ceux des Kurdes, et à les appuyer par une campagne aérienne. C’est ainsi que, il y a près de vingt-cinq ans, en Afghanistan, les Américains avaient soutenu leurs alliés locaux, qui avaient chassé les talibans et pris Kaboul. Il reste que plusieurs puissances régionales ne verraient pas d’un très bon œil une issue qui aboutirait à un net renforcement des Kurdes…

Alors que le régime des mollahs s’engage dans un massacre à huis clos de son propre peuple afin d’étouffer la révolution commencée dans le bazar de Téhéran le 28 décembre 2025, tous les observateurs guettent l’annonce d’une campagne de bombardements américains. La réussite spectaculaire de l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela le 3 janvier et les déclarations récentes de Donald Trump – le régime iranien sera « frappé très durement, là où ça fait mal » – semblent en effet plaider en ce sens. Trump pourrait profiter de l’extrême fragilité de la République islamique d’Iran pour lui porter le coup de grâce à en frappant les lieux de pouvoir, décapitant ainsi le régime.

Toutefois, cette perspective abondamment relayée dans la presse présente plusieurs écueils évidents : même si une campagne de bombardement pourrait « décapiter » le régime, on voit mal comment des frappes aériennes pourraient permettre au peuple désarmé de tenir tête aux milliers de pasdaran, la milice des Gardiens de la révolution, bras armé du régime, et des bassidji, forces paramilitaires estimées à 600 000 ou 700 000 combattants, qui massacrent aujourd’hui les manifestants pour écraser la révolution.

Seule une campagne de frappes très longue et massive, mobilisant sur la durée plusieurs centaines d’appareils, pourrait vraiment fragiliser ces milices au point de permettre aux civils, désarmés pour la majorité, de renverser un régime qui s’apparente de plus en plus à une dictature militaire. Or, les déclarations de Trump suggèrent pour l’instant une opération courte et spectaculaire et rien n’indique que les États-Unis veuillent s’impliquer dans une campagne de longue durée comme celles menées contre la Serbie lors de la guerre du Kosovo en 1999 ou contre les armées de Saddam Hussein au Koweït lors de la phase initiale de l’opération Tempête du désert en 1991. Un autre indice semble aller en ce sens : pour l’heure, la Maison Blanche n’a déployé aucun porte-avions au large du Golfe persique, ce qui réduit la masse d’appareils disponibles et semble confirmer l’hypothèse d’une offensive aérienne éclair sur le modèle de la guerre des douze jours de l’été dernier.

Dans ce contexte, on pourrait se demander si le type d’opération apparemment choisi par la Maison-Blanche est réellement de nature à renverser le régime. Quelles sont les autres options dont dispose Washington pour parvenir à cette fin ?

Armer les minorités en lutte contre le régime

Les rares vidéos qui nous parviennent de la répression menée par les pasdaran et leurs auxiliaires bassidji montrent à quel point le peuple iranien manque d’armes pour se défendre et pour renverser le régime aux abois.

Équiper matériellement la résistance iranienne semble donc davantage répondre aux demandes immédiates des manifestants qu’une campagne de bombardements qui détruirait certes les centres du pouvoir mais pas l’appareil sécuritaire et répressif qui maille tout le territoire iranien. Dans cette optique, les Américains pourraient décider d’équiper des groupes armés déjà existants et opérationnels en Iran parmi les minorités iraniennes : les Baloutches, les Azéris et les Kurdes sont en lutte pour l’autonomie contre Téhéran depuis des décennies et disposent de milices comme le PJAK kurde ou Jaish al-Adl baloutche qui, si elles étaient correctement équipées, pourraient tenir tête aux pasdaran.

Les Kurdes seraient, dans l’optique américaine, la minorité la plus intéressante, puisque les Kurdes iraniens pourraient s’appuyer sur les bases arrière que leur fournit le Kurdistan irakien – et ce, d’autant plus facilement que les Américains sont très présents dans cette région frontalière.

La base américaine d’Erbil pourrait servir de hub logistique pour équiper la résistance kurde iranienne depuis les provinces kurdes de l’Irak.

Washington a récemment renforcé cette base pour lutter contre l’État islamique et y a déployé des unités d’élite, particulièrement la Delta Force et la 101e division aéroportée. Cette dernière unité possède une importante flotte d’hélicoptères CH-47 Chinook et UH-60 Blackhawk qui pourraient acheminer les armes depuis le carrefour d’Erbil jusqu’au Kurdistan iranien.

Sachant que les Kurdes ont joué un rôle très actif dans tous les mouvements de révolte contre le pouvoir des mollahs et notamment dans le mouvement « Femme, Vie, Liberté » en 2022, et que les Kurdes irakiens ont, ces derniers jours, largement fait part de leur soutien à leurs compatriotes iraniens, ce pari d’armer la minorité kurde pourrait s’avérer gagnant pour Washington.

Une guerre sur le modèle afghan ?

Dès lors, les Américains pourraient mener une guerre par proxy sur le sol de la République islamique, sans envoyer d’importants contingents au sol, conformément aux promesses électorales faites par Trump à sa base MAGA.

Les États-Unis pourraient effectuer une campagne de bombardements en soutien à leurs alliés locaux comme ils l’avaient fait contre le régime des talibans en Afghanistan après les attentats du 11 Septembre. Pendant les mois d’octobre et de novembre 2001, les Américains avaient soutenu la minorité tadjique, organisée autour de la milice rebelle l’Alliance du Nord, formée en 1992 par le commandant Massoud, par une campagne de bombardements ciblés et par l’envoi de forces spéciales capables de coordonner les bombardements et de coordonner les rebelles sur le terrain.

Il semble probable que les succès américains obtenus lors de cette première phase de la guerre d’Afghanistan constituent un modèle pour Trump : rappelons que Kaboul a été prise le 13 novembre 2001 par l’Alliance du Nord sans que les Américains ne déploient des contingents massifs au sol.

C’est bien l’occupation de l’Afghanistan dans un deuxième temps qui mobilisera beaucoup de troupes américaines, entraînera d’importantes pertes parmi ces militaires et se soldera par un échec cuisant. Fort de ce double enseignement, Trump pourrait soutenir les rebelles via des bombardements et l’envoi de forces spéciales, sans chercher à occuper l’Iran.

Une politique risquée… mais inévitable ?

Il reste que la mise en œuvre d’une telle stratégie expose à plusieurs risques de déstabilisation régionale, ce qui pourrait dissuader Washington d’armer massivement les minorités iraniennes.

Trump pourrait se montrer réceptif aux craintes des puissances régionales comme la Turquie ou la Syrie, qui ne veulent surtout pas voir une contagion sécessionniste se diffuser au Moyen-Orient. Il est probable d’Ankara ou Damas considéreraient le développement d’une guérilla kurde iranienne comme un danger nourrissant les velléités de leurs propres communautés kurdes.

De plus, les régimes autoritaires du Golfe comme l’Arabie saoudite ou le Qatar pourraient percevoir le succès de la révolution iranienne comme une menace pour le maintien de leurs propres systèmes, sachant notamment que l’Arabie est confrontée au mécontentement de la minorité chiite à l’est du pays, spécialement depuis le Printemps arabe et la révolte de Qatif en 2011.

Ces facteurs expliquent sans doute les hésitations de Trump ces jours derniers et le temps que prend Washington pour lancer ses frappes contre l’Iran. Cela dit, l’ampleur de la répression perpétrée par le régime de Téhéran est telle qu’un point de non-retour a sans doute été franchi et que la perspective d’une guerre civile entre les milices du régime et les franges les plus déterminées et les mieux équipés des révolutionnaires iraniens soit devenue presque inévitable. Fort ce constat, Washington pourrait accepter les risques qu’implique l’envoi d’armes en Iran et consentir à une opération armée plus longue que prévu, mais dont la perspective de gain reste énorme pour le président américain, lequel pourrait ainsi se prévaloir d’avoir apporté un appui décisif à une révolte populaire contre un ennemi déterminé des États-Unis et, aussi, de leur allié le plus proche dans la région, à savoir Israël.

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

14.01.2026 à 17:12

Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation

Texte intégral (3326 mots)

Près de la moitié des Iraniens ne sont pas des Perses. Si les habitants des régions périphériques — Kurdistan, Baloutchistan, Azerbaïdjan… — soutiennent le mouvement de contestation, ils redoutent également un éventuel retour de la monarchie Pahlavi, qui ne leur a pas laissé que de bons souvenirs…

Lorsque les manifestations actuelles en Iran ont commencé au Grand Bazar de Téhéran le 28 décembre 2025, le gouvernement les a d’abord considérées comme gérables et temporaires.

Les marchands des bazars ont toujours fait partie des groupes sociaux les plus conservateurs du pays, profondément ancrés dans la structure économique de l’État et étroitement liés au pouvoir politique. Le gouvernement estimait donc que leurs protestations n’étaient pas de nature révolutionnaire et qu’il ne s’agissait que d’une campagne de pression de courte durée visant à stabiliser une monnaie, le rial, en chute libre et à freiner l’inflation — deux phénomènes menaçant directement les moyens de subsistance des commerçants.

Lors de sa première réaction publique au mouvement du bazar, le guide suprême iranien Ali Khamenei a ouvertement admis que les commerçants avaient des raisons d’être mécontents. C’était la première fois qu’il reconnaissait la légitimité d’une manifestation contestataire. Rappelant l’alliance historique entre l’État et le bazar, il a indiqué que le gouvernement considérait que les troubles étaient maîtrisables.

Les autorités n’avaient pas prévu ce qui allait se passer ensuite : les manifestations se sont étendues à plus de 25 provinces et constituent désormais un risque direct pour la survie du régime, lequel a réagi par une répression violente au cours de laquelle plus de 6 000 personnes auraient déjà été tuées.

Spécialiste des groupes ethniques iraniens, j’ai observé la façon dont ces groupes minoritaires, malgré leurs doutes quant à l’issue du mouvement et quant aux projets de certaines figures centrales de l’opposition, se sont joints à la contestation.

Les minorités ethniques se joignent à la manifestation

L’Iran est un pays d’environ 93 millions d’habitants dont l’État moderne s’est construit autour d’une identité nationale centralisée, ce qui masque une importante diversité ethnique. La majorité perse représente 51 % de la population ; 24 % des habitants du pays s’identifient comme Azéris ; le nombre de Kurdes est estimé à entre 7 et 15 millions de personnes, soit environ 8 à 17 % de la population totale. Enfin, les minorités arabe et baloutche constituent respectivement 3 % et 2 % des Iraniens.

Depuis le lancement du projet de construction nationale par la monarchie Pahlavi en 1925, les gouvernements successifs, qu’ils aient relevé de la monarchie ou de la République islamique qui l’a renversée en 1979, ont toujours considéré la diversité ethnique comme un défi sécuritaire et ont réprimé à plusieurs reprises des revendications en faveur de l’inclusion politique, des droits linguistiques et de la gouvernance locale.

Dans les manifestations actuelles, les régions où les minorités sont présentes en nombre se sont au départ moins mobilisées que lors de la dernière vague importante de manifestations : celle de 2022-2023, conduite sous le slogan « Femme, vie, liberté », déclenchée par la mort d’une Kurde iranienne nommée Jina Mahsa Amini.

Les Kurdes ont commencé à se joindre aux manifestations actuelles le 3 janvier, dans la petite ville de Malekshahi (province d’Ilam). S’est ensuivie une violente descente des forces de sécurité contre des manifestants blessés à l’intérieur de l’hôpital d’Ilam, qui a provoqué l’indignation au-delà de la communauté locale et attiré l’attention internationale.

Depuis, les manifestations se sont poursuivies à Ilam. Dans la province voisine de Kermanshah, en particulier dans la région pauvre de Daradrezh, elles ont éclaté en raison de la précarité économique et de la discrimination politique dont les Kurdes sont victimes.

Une approche stratégique de la protestation

Les communautés d’Ilam et de Kermanshah continuent de subir une exclusion fondée sur leur identité kurde. Et ce, malgré le fait qu’elles partagent leur foi chiite avec le pouvoir en place à Téhéran — un facteur qui leur a historiquement permis d’avoir un meilleur accès au gouvernement que la population kurde sunnite.

À la suite du meurtre de plusieurs manifestants à Ilam et Kermanshah, les partis politiques kurdes ont publié une déclaration commune appelant à une grève dans toute la région.

Il convient de souligner que les dirigeants kurdes n’ont pas appelé à manifester, mais uniquement à faire grève. Lors du soulèvement « Femme, vie, liberté », le gouvernement avait traité les villes kurdes comme des zones rebelles, qualifiant les manifestations de « menace pour l’intégrité territoriale de l’Iran » et utilisant cette justification pour procéder à des massacres et à des exécutions massives.

En optant cette fois-ci pour des grèves, les dirigeants kurdes ont cherché à manifester leur solidarité avec le mouvement qui touche l’ensemble du pays tout en réduisant le risque de subir un nouveau massacre.

L’appel a été suivi : presque toutes les villes kurdes se sont retrouvées à l’arrêt.

Le Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran, a rapidement suivi le Kurdistan. Après les prières du vendredi 9 janvier, des manifestations ont éclaté, également motivées par la marginalisation ethnique et religieuse que la région subit depuis longtemps.

L’Azerbaïdjan iranien, une région située dans le nord-ouest du pays, s’est joint à la contestation plus tard et plus prudemment. Cette manifestation tardive et modeste reflète la position favorable dont jouissent actuellement les Azéris au sein des institutions politiques, militaires et économiques iraniennes. Historiquement, du XVIe siècle à 1925, les Turcs azéris chiites ont dominé l’État iranien, l’azéri étant la langue de la cour.

La période de la monarchie Pahlavi a marqué une rupture : la langue azérie a été interdite et l’autonomie locale réduite. Mais depuis 1979, la République islamique a partiellement restauré l’influence azérie, autorisant les religieux à s’adresser à leurs fidèles dans leur langue maternelle et intégrant des personnes d’origine azerbaïdjanaise dans le gouvernement central à Téhéran. L’actuel guide suprême, Ali Khamenei, est d’ailleurs d’origine azérie.

Une longue histoire de répressions

Des mouvements politiques de nature ethnique ont vu le jour dans tout l’Iran immédiatement après la révolution de 1979, que de nombreux groupes minoritaires avaient soutenue dans l’espoir d’obtenir une plus grande inclusion et des droits plus étendus.

Mais ces mouvements ont été rapidement réprimés : la République islamique a écrasé les soulèvements dans l’Azerbaïdjan iranien, le Baloutchistan, le Khouzestan et d’autres régions périphériques.

Le Kurdistan a été l’exception : la résistance, les affrontements militaires et les violences étatiques, y compris les massacres, s’y sont poursuivis pendant plusieurs années.

Cette répression et l’impact de la guerre Iran-Irak, durant laquelle la mobilisation nationale a éclipsé les griefs internes, ont étouffé les revendications des minorités ethniques tout au long des années 1980. Celles-ci ont refait surface dans les années 1990, notamment sous l’impulsion d’un renouveau culturel et de la formation d’identités transfrontalières après l’effondrement de l’Union soviétique. Au Kurdistan iranien, la lutte armée a largement évolué en une lutte civile, tandis que de l’autre côté de la frontière, au Kurdistan irakien, les forces peshmergas ont conservé leurs armes et leur entraînement militaire. Le gouvernement iranien a considéré ce réveil comme une menace stratégique et a réagi en décentralisant les autorités sécuritaires et militaires afin de pouvoir réprimer rapidement les manifestations sans attendre l’approbation de Téhéran.

Les revendications divergentes des manifestants

Ces précédents expliquent pourquoi les manifestations actuelles en Iran ont été, du moins au début, plus centralisées que les soulèvements précédents. Les régions où vivent des minorités ethniques ne sont pas indifférentes au changement, mais leurs habitants sont sceptiques quant à l’issue du mouvement.

De nombreux manifestants des villes à majorité persane réclament des libertés sociales, une reprise économique et une normalisation des relations avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis. Mais les communautés ethniques expriment des revendications supplémentaires : décentralisation du pouvoir, reconnaissance des droits linguistiques et culturels, et véritable partage du pouvoir au sein de l’État.

Depuis plus de quatre décennies, les revendications des minorités ethniques sont qualifiées par la République islamique de séparatistes ou de « terroristes » et ont donné lieu à de nombreuses arrestations et exécutions. Cette rhétorique a également influencé les principaux groupes d’opposition dominés par les Perses — couvrant tout le spectre idéologique, de la gauche à la droite, et opérant principalement en exil — qui perçoivent les exigences des minorités ethniques comme une menace pour l’intégrité territoriale de l’Iran.

La crainte d’un retour du chah

Reza Pahlavi, le fils exilé du dernier chah d’Iran, se positionne comme le leader de l’opposition et une figure de transition. Ce qui ne va pas sans inquiéter les communautés ethniques.

Le bureau de Pahlavi a publié une feuille de route pour un gouvernement de transition qui contraste fortement avec ses déclarations publiques selon lesquelles il ne cherche pas à monopoliser le pouvoir. Ce document présente Pahlavi comme un leader doté d’une autorité extraordinaire. Dans la pratique, la concentration du pouvoir qu’il propose sous sa direction ressemble fortement à l’autorité actuellement exercée par le guide suprême iranien.

Pour les groupes ethniques minoritaires, cette perspective est particulièrement préoccupante. La feuille de route qualifie leurs revendications de menaces pour la sécurité nationale, reprenant ainsi les discours étatiques traditionnels plutôt que de s’en éloigner. Cette position explicite a renforcé le scepticisme dans les régions périphériques à l’égard du système qui pourrait venir remplacer la République islamique si celle-ci venait à chuter.

Contrairement à l’ayatollah Khomeini en 1979, dont la vision révolutionnaire était délibérément vague quant au statut futur des groupes ethniques, le projet actuel des dirigeants de l’opposition dépeint un ordre politique centralisé qui exclut l’inclusion ethnique et le partage du pouvoir.

Pour les communautés dont les langues ont été interdites et dont les régions ont été systématiquement sous-développées pendant la monarchie, la résurgence des slogans monarchistes dans les villes centrales renforce la crainte qu’un changement de pouvoir aboutisse à une nouvelle marginalisation des régions périphériques du pays.

Le mouvement de contestation peut-il ignorer les sentiments des régions provinciales ?

Les manifestations actuelles révèlent donc plus qu’une simple résistance à un régime autoritaire. Elles mettent en évidence une division fondamentale sur la signification du changement politique et sur ceux à qui il profitera.

Dans un pays aussi divers sur le plan ethnique que l’Iran, où des millions de personnes appartiennent à des communautés ethniques non persanes, un ordre politique durable ne peut être fondé sur un pouvoir centralisé dominé par une seule identité ethnique.

Toute transition future, qu’elle passe par une réforme du système actuel ou par un changement de régime, aura plus de chances de réussir si elle s’inscrit dans un cadre politique qui reconnaît et intègre les revendications de toutes les régions et communautés. Sans cette inclusion, la confiance dans le processus de changement restera difficile à gagner et les espoirs d’un avenir meilleur s’amenuiseront.

Shukriya Bradost est affiliée au Middle East Institute.

14.01.2026 à 12:25

De l’histoire à la mémoire : 160 ans de commémoration de la fin de l’esclavage aux États-Unis

Texte intégral (2437 mots)

De la guerre de Sécession au « 1619 Project », la fin légale de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit dans une histoire longue de luttes, de résistances et de controverses. Commémorer l’abolition, c’est interroger les fondements mêmes de la démocratie américaine et ses promesses inachevées.

L’abolition officielle de l’esclavage aux États-Unis est consacrée le 18 décembre 1865, date de la ratification du treizième amendement de la Constitution américaine. Cet amendement interdit formellement l’esclavage et la servitude involontaire, et marque une rupture juridique majeure dans l’histoire politique et sociale des États-Unis. Cette date constitue aujourd’hui la référence historique et symbolique de la fin légale de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.

Le contexte de cette abolition est indissociable de la guerre de Sécession (1861–1865), conflit né des profondes divergences économiques, politiques et morales entre les États du Nord et ceux du Sud. Tandis que le Nord se dirigeait progressivement vers l’abolition, le Sud fondait sa prospérité sur un système esclavagiste profondément enraciné. En 1863, le président Abraham Lincoln promulgua l’Emancipation Proclamation, qui déclara libres les esclaves des États confédérés en rébellion. Toutefois, cette proclamation avait une portée limitée et ne constituait pas une abolition universelle. Seule une réforme constitutionnelle pouvait garantir une suppression définitive et juridiquement incontestable de l’esclavage.

Le treizième amendement fut adopté par le Congrès en janvier 1865, puis ratifié par le nombre requis d’États en décembre de la même année. Abraham Lincoln, bien qu’assassiné en avril 1865, demeure la figure centrale de ce processus abolitionniste, en raison de son engagement politique et moral en faveur de l’amendement. La ratification marque l’aboutissement institutionnel d’un long combat mené par les abolitionnistes, les anciens esclaves et les défenseurs des droits humains.

Les contradictions originelles du projet américain

La commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis ne peut être comprise sans un retour approfondi sur les luttes politiques, sociales et intellectuelles qui ont conduit à la disparition formelle de cette institution, ni sans une analyse des contradictions qui traversent dès l’origine le projet national américain.

L’esclavage constitue en effet l’un des paradoxes majeurs de la construction des États-Unis : alors même que la jeune nation se fonde sur un discours universaliste de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire, elle maintient et institutionnalise un système reposant sur la négation radicale de ces principes pour une partie de la population.

Dès la période coloniale, des résistances à l’esclavage émergent, portées à la fois par les personnes réduites en esclavage elles-mêmes – à travers des révoltes, des fuites ou des formes quotidiennes de résistance – et par des mouvements abolitionnistes structurés à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle.

La révolte de Stono, survenue en Caroline du Sud en 1739, est l’une des plus importantes insurrections d’esclaves de l’Amérique coloniale. Les insurgés se soulèvent contre leurs maîtres et tentent de rejoindre la Floride espagnole, où la liberté est promise aux esclaves fugitifs. La répression est extrêmement violente, mais l’événement révèle l’ampleur de la résistance organisée des personnes réduites en esclavage.

Parallèlement, les Quakers jouent un rôle pionnier dans la lutte contre l’esclavage en Amérique du Nord dès le XVIIIᵉ siècle. Ils sont parmi les premiers à condamner l’esclavage pour des raisons morales et religieuses, affirmant l’égalité spirituelle de tous les êtres humains. Leur engagement conduit à la création des premières sociétés abolitionnistes et influence durablement le mouvement antiesclavagiste américain.

Au XIXᵉ siècle, ces luttes se renforcent avec la diffusion d’écrits abolitionnistes, de récits d’anciens esclaves et par l’action de réseaux militants, tels que l’Underground Railroad. Toutefois, ces combats se heurtent à des intérêts économiques considérables, en particulier dans les États du Sud, où l’esclavage constitue le pilier du système de production agricole.

La rédaction de la Constitution de 1787 illustre de manière exemplaire cette tension. Bien que le texte ne mentionne jamais explicitement le mot « esclavage », plusieurs dispositions en assurent la protection et la pérennité. Le compromis des trois cinquièmes, la clause relative aux esclaves fugitifs (établissant que les personnes qui échappaient à l’esclavage dans le Sud n’étaient pas réellement libres) ou encore la garantie du maintien de la traite jusqu’en 1808 traduisent un choix politique clair : préserver l’unité des États au prix d’un renoncement moral.

La clause des trois cinquièmes, inscrite dans la Constitution de 1787, est directement liée à la question de l’esclavage aux États-Unis et révèle les profondes contradictions sur lesquelles la nation s’est construite. Lors de la convention de Philadelphie (1787), les États du Sud, fortement esclavagistes, souhaitaient que les esclaves soient comptés comme des citoyens à part entière pour augmenter leur représentation politique au Congrès, tandis que les États du Nord s’y opposaient puisqu’ils refusaient d’accorder des droits politiques à des personnes privées de liberté. Le compromis trouvé fut la clause des trois cinquièmes, selon laquelle chaque esclave serait compté comme trois cinquièmes d’une personne pour le calcul de la population. Cette décision renforça le pouvoir politique des États du Sud tout en maintenant les esclaves dans une situation de déshumanisation totale, puisqu’ils n’avaient ni droits civiques ni libertés fondamentales. L’esclavage, déjà central dans l’économie des plantations de coton et de tabac, fut ainsi institutionnalisé et protégé par le cadre constitutionnel.

Cette clause illustre le paradoxe fondateur des États-Unis, une nation proclamant l’égalité et la liberté tout en acceptant l’exploitation et l’oppression de millions d’Africains réduits en esclavage. À long terme, ce compromis contribua à creuser les tensions entre le Nord et le Sud, tensions qui mèneront finalement à la guerre de Sécession et à l’abolition de l’esclavage en 1865.

Les Pères fondateurs, souvent présentés dans la mémoire nationale comme des figures héroïques de la liberté, apparaissent ainsi comme des acteurs ambivalents, pris entre idéaux philosophiques hérités des Lumières et réalités économiques et sociales profondément inégalitaires. Cette contradiction structurelle nourrit progressivement les divisions politiques et idéologiques qui mèneront à la guerre de Sécession (1861-1865), conflit au terme duquel l’abolition est proclamée par le 13ᵉ amendement. La commémoration de cette abolition renvoie donc moins à une victoire consensuelle qu’à l’issue d’un affrontement violent révélant les failles du projet démocratique américain.

Le « 1619 Project », une relecture de l’esclavage

Dans les débats contemporains sur la mémoire de l’esclavage, le « 1619 Project » occupe une place centrale. Lancé en 2019 par le New York Times, ce projet historiographique et médiatique propose une relecture profonde de l’histoire des États-Unis en plaçant l’esclavage et ses héritages au cœur du récit national. En faisant de l’année 1619 – date symbolique de l’arrivée des premiers Africains réduits en esclavage en Virginie – un point de départ alternatif à 1776, le projet remet en question la centralité de l’indépendance comme moment fondateur unique.

L’impact du « 1619 Project », qui a valu à sa créatrice, Nikole Hannah-Jones, le prix Pulitzer en 2020, est multiple. Sur le plan académique, il s’inscrit dans une historiographie critique qui insiste sur le rôle structurant de l’esclavage dans le développement économique, institutionnel et culturel des États-Unis. Sur le plan politique et mémoriel, il alimente de vives controverses, notamment autour de l’enseignement de l’histoire, de la légitimité des récits nationaux et de la place accordée aux populations afro-américaines dans la mémoire collective.

Ses promoteurs défendent l’idée que l’abolition de l’esclavage ne peut être comprise comme une rupture nette, mais comme un moment dans une longue continuité de domination raciale et de luttes pour les droits civiques. À l’inverse, ses détracteurs dénoncent une approche jugée téléologique ou idéologisée. Quelles que soient ces critiques, le « 1619 Project » a contribué à transformer durablement les cadres de la commémoration de l’esclavage, en mettant l’accent sur les héritages contemporains de cette institution.

L’analyse comparée permet aujourd’hui d’éclairer les spécificités du processus abolitionniste américain. Contrairement à d’autres puissances esclavagistes, l’abolition aux États-Unis résulte d’un conflit armé interne d’une ampleur exceptionnelle. Là où le Royaume-Uni adopte une abolition progressive par voie législative, accompagnée d’indemnisations pour les propriétaires, et où la France proclame l’abolition par décret en 1848 dans un contexte révolutionnaire, les États-Unis connaissent une abolition imposée par la victoire militaire du Nord sur le Sud.

Cette violence structure la mémoire de l’abolition et contribue à expliquer les résistances persistantes à son acceptation pleine et entière. À titre d’exemple, les Copperheads illustrent ce courant. Il ne s’agit pas d’un mouvement officiellement fondé par un leader unique, mais d’une nébuleuse d’élus, de journalistes et de militants – tels que Clement L. Vallandigham, figure emblématique du groupe – unis par leur opposition à la politique de guerre d’Abraham Lincoln. Les Copperheads aspirent avant tout à une paix négociée avec les États confédérés, au nom de la préservation de l’Union telle qu’elle existait avant la guerre, sans transformation sociale profonde. Leur rejet de l’abolition de l’esclavage repose sur plusieurs arguments : ils la considèrent comme inconstitutionnelle, dangereuse pour l’équilibre fédéral, et susceptible de provoquer une concurrence économique entre anciens esclaves et travailleurs blancs du Nord.

Par ailleurs, l’après-abolition américain se caractérise par l’échec partiel de la Reconstruction, période pourtant cruciale pour la redéfinition de la citoyenneté et des droits civiques. Là où certains pays tentent – avec des succès variables – d’intégrer les anciens esclaves dans le corps politique, les États-Unis voient se mettre en place, dès la fin du XIXᵉ siècle, des systèmes de ségrégation et de discrimination légalisée. Cette comparaison met en évidence le caractère inachevé de l’abolition américaine, tant sur le plan social que politique.

Enfin, la commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit pleinement dans les débats contemporains sur la question raciale. L’abolition juridique de 1865 n’a pas mis fin aux inégalités structurelles, comme en témoignent la ségrégation, les violences raciales, les discriminations systémiques et les inégalités socio-économiques persistantes. Les commémorations actuelles, telles que Juneteenth, le 19 juin, reconnu comme jour férié fédéral en 2021 pour célébrer l’émancipation des esclaves, prennent ainsi une dimension éminemment politique. Elles visent non seulement à rappeler un événement historique, mais aussi à souligner la continuité des luttes pour l’égalité et la reconnaissance.

Dans cette perspective, commémorer l’abolition revient à interroger la capacité des États-Unis à se confronter à leur propre passé et à reconnaître les limites de leur projet démocratique. Loin d’être un simple rituel mémoriel, la commémoration devient un espace de débat critique sur la nation, ses valeurs et leurs traductions concrètes. Elle révèle que l’abolition de l’esclavage, plutôt qu’un aboutissement, constitue un moment fondateur d’un combat toujours en cours pour une démocratie réellement inclusive.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.01.2026 à 15:45

Enquête sur la diaspora malgache en France

Texte intégral (2570 mots)

Forte de près de 170 000 personnes, cette communauté est pourtant peu connue en France. Une enquête permet de mieux comprendre la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ainsi que la diversité des relations entre les membres.

La diaspora malgache est l’une des principales diasporas d’Afrique subsaharienne en France. Les dernières estimations, datant de 2015, font état de 170 000 personnes, ce qui la place au même niveau que les diasporas malienne et sénégalaise. Malgré son importance numérique et son rôle important lors des récentes manifestations de la Gen Z à Madagascar, notamment à travers une mobilisation soutenue sur le réseau social Facebook, cette communauté est peu visible. Elle fait notamment l’objet de peu d’études si on la compare aux autres diasporas préalablement citées.

Une communauté peu connue

On peut faire remonter la première présence malgache en France hexagonale à la moitié du XIXᵉ siècle avec la venue de deux étudiants malgaches inscrits en faculté de médecine. Par la suite, d’autres étudiants, principalement issus des classes bourgeoises proches du pouvoir colonial, suivront le même chemin (études de médecine et de théologie). Cependant, comme le précise Chantal Crenn dans son livre Entre Tananarive et Bordeaux. Les migrations malgaches en France, il est difficile de parler de première vague tant le nombre est faible.

Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour observer la première vague importante avec l’arrivée de 40 000 hommes, puis une deuxième vague avec la Seconde Guerre mondiale. Après 1947, la venue de Malgaches en métropole est principalement le fait d’étudiants issus de la bourgeoisie des Hautes Terres. Dans les années 1975-1980, les difficultés économiques et politiques de la Grande île vont pousser une partie des étudiants à venir étudier en France métropolitaine et certains à y rester.

Cet article se propose de combler en partie ces lacunes en analysant les résultats de l’enquête qualitative « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France », réalisée dans le cadre du projet de recherche TADY entre janvier 2025 et décembre 2025, regroupant 25 entretiens réalisés avec des membres de la diaspora malgache en France (France hexagonale et La Réunion) et à Madagascar.

Dans le cadre de ces entretiens, deux thématiques principales ont été abordées : d’une part, la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ; d’autre part, la diversité des relations entre les membres de la diaspora en France, ainsi que les relations entre cette communauté et Madagascar.

Les résultats développés dans cet article n’engagent pas l’ensemble de l’équipe de recherche du projet TADY mais les seuls auteurs de l’enquête « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France ». Cependant, les travaux ont bénéficié d’interactions porteuses au sein du projet TADY et les auteurs remercient à ce titre l’ensemble des membres du projet. Nous renvoyons également les lecteurs au rapport « La diaspora malagasy en France et dans le monde : une communauté invisible ? ».

Définitions endogènes de la diaspora malgache

L’analyse des entretiens de notre enquête ne permet pas d’identifier une définition commune et uniforme à l’ensemble des membres de la diaspora.

Cela rejoint la littérature scientifique sur les diasporas et souligne la nécessité de ne pas adopter une définition trop restrictive des groupes diasporiques. Dans les faits, nous identifions plusieurs visions avancées par les personnes enquêtées, qui peuvent être cumulatives ou non.

Premièrement, une vision identitaire et culturelle met en lumière une série d’arguments en lien avec le fait d’être natif de Madagascar ; d’avoir un attachement identitaire et culturel ; ou encore d’avoir la nationalité malgache (sans forcément avoir un attachement particulier à la culture malgache ou au pays). Ainsi, plusieurs entretiens soulignent que l’appartenance à la diaspora malgache renvoie au fait d’être né à Madagascar puis d’avoir migré, ou encore d’avoir la nationalité et de vivre dans un autre pays que Madagascar.

« La diaspora pour moi, c’est être natif du pays tout en étant parti du pays. »

Cette définition est pour certaines personnes une condition essentielle de l’appartenance au groupe diasporique. D’autres ont une vision plus large et considèrent que l’appartenance à la diaspora malgache est davantage liée aux pratiques culturelles, surtout au fait de parler le malgache.

« Quelqu’un de deuxième génération peut être considéré comme de la diaspora, mais cela dépend de l’éducation. Si les deux parents sont nés à Madagascar, et si les parents entretiennent la langue avec leurs enfants. Dans ce cas, oui. Sinon, les enfants peuvent avoir un rejet. Cette adoption passe par la langue mais aussi la culture, l’adoption du pays. »

Deuxièmement, une vision réticulaire et communautaire, avec deux représentations.

La première (représentation plus individuelle) renvoie au fait d’être en relation avec les membres de la diaspora et/ou d’être en relation avec Madagascar.

« Pour moi, la diaspora c’est toute personne qui a une relation avec Madagascar – que la personne soit malgache ou mariée à un Malgache ou née en France mais enfant de Malgache. Voilà, donc dès qu’il y a une relation avec quelqu’un qui vient de Madagascar ou qui est malgache, qu’il soit né ou pas à Madagascar, pour moi, ça constitue totalement la diaspora. »

La deuxième représentation organisationnelle et communautaire (moins fréquente) qualifie la diaspora comme étant toute forme d’action collective et d’organisation (formelle ou non) qui œuvre pour l’intérêt des Malgaches en France ou à Madagascar.

« Selon moi, la diaspora malgache, c’est la communauté de Malgaches à l’étranger qui se retrouvent par leur origine […] et qui se réunissent selon leurs centres d’intérêt (sportif, religion commune, ou un aspect culturel, etc.). »

Comme nous le verrons dans la suite de l’article, cette dimension réticulaire prend une place importante.

La structuration de la diaspora malgache en France

L’analyse des récits nous permet également d’identifier une dimension centrale de la diaspora : celle de la complexité et de la diversité des relations entre diaspora et Madagascar, d’une part, et entre les membres de la diaspora, d’autre part.

Premièrement, l’ensemble des témoignages soulignent l’importance des relations d’entraide entre les membres de la diaspora et Madagascar.

D’abord, les soutiens sont pour la plupart intrafamiliaux et peuvent être plus ou moins réguliers. Ils peuvent intervenir pendant un événement ponctuel (mariage, enterrement, baptême, maladie) ou bien plus régulièrement (transfert mensuel, paiement de frais de scolarité, etc.).

« Chaque fois que mes parents avaient besoin, ou avaient un pépin à Madagascar, il fallait dépanner. Ils n’avaient personne sur qui compter à part moi. Donc on part, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a une responsabilité derrière. »

Ces logiques d’entraide s’apparentent souvent à de véritables mécanismes de protection sociale s’inscrivant dans une stratégie familiale construite autour de la migration.

D’autres témoignages relatent des processus d’entraide qui dépassent le simple cercle intrafamilial. À l’échelle de la famille élargie, de nombreuses initiatives sont développées dans le village d’origine des parents ou, plus largement, dans le lieu d’origine de la famille à Madagascar. Les mécanismes d’entraide sous-tendent de nombreux processus de négociation et des échanges complexes. Les écarts économiques et les perceptions de ces écarts renforcent la complexité de ces relations.

De nombreux témoignages soulignent la complexité des réseaux d’entraide entre la diaspora et Madagascar :

« Quand on envoie de l’argent là-bas, comme c’est un pays pauvre, ma famille a des voisins, les voisins savent que la famille de France envoie de l’argent, alors des fois quand on envoie de l’argent, on nourrit tout un voisinage. Donc des fois ma famille en demande un peu plus. C’est en allant là-bas que je l’ai vu et je l’ai vécu. »

Ainsi, les mécanismes d’entraide intrafamiliaux réguliers (entre enfants en France et parents à Madagascar par exemple) sont souvent le pilier de tout un système de redistribution impliquant de nombreuses personnes à Madagascar et en France.

Ensuite, au-delà de la logique de l’aide privée, plusieurs répondants soulignent la nécessité ressentie d’œuvrer directement pour Madagascar. Ils expriment leur sentiment de devoir moral impérieux, souvent cultivé au sein de la famille, à réinvestir leurs compétences acquises en France pour le développement de Madagascar.

Cette position, ancrée dans leur vision propre des enjeux du développement à l’île, se décline entre s’investir via l’aide au développement ou via le secteur privé, dans une perspective critique de l’aide. Dans les deux cas, toutefois, cette volonté de mobiliser ses compétences pour Madagascar entre en tension avec les opportunités limitées sur le marché du travail local, que ce soit en termes d’accès à l’emploi ou en termes de traitement salarial, en lien avec les écarts rapportés par plusieurs répondants entre conditions salariales des expatriés et conditions salariales des personnels nationaux. Les personnes malgaches venues étudier en France craignent de recevoir un salaire local alors que leur niveau de compétence est validé par un diplôme international.

Toutefois, malgré le manque d’opportunités de retour à Madagascar, la participation de la diaspora au développement du pays est bien réelle et prend notamment la forme de ressources immatérielles à travers le transfert d’opinions et d’idées qui peuvent influencer voire façonner celles des membres de la famille et plus largement l’opinion publique et dont le principal support et espace d’expression est Facebook, le réseau social le plus utilisé par les Malgaches.

Plusieurs enquêtés affirment s’informer régulièrement sur la situation du pays et certains prennent le temps de discuter les actualités avec leurs proches à Madagascar.

Par ailleurs, les influenceurs et lanceurs d’alerte sur Facebook basés en Europe, qui bénéficient d’une grande popularité en France comme à Madagascar, ont joué un rôle important dans le mouvement de la Gen Z.

Deuxièmement, l’analyse des récits permet également de caractériser la diversité des réseaux diasporiques en France selon les personnes.

Certaines se trouvent dans des réseaux exclusivement structurés autour de la famille proche et n’ont que peu de relations avec le reste de la diaspora malgache en France.

« En tant que personne faisant partie de la diaspora, je n’ai pas beaucoup échangé avec d’autres personnes de la diaspora, à part la famille. J’ai une définition très personnelle et très restreinte, je ne connais pas d’associations ou autre, je n’en ai jamais fait partie. »

Ces personnes peuvent par ailleurs maintenir des relations avec les membres de la famille présents à Madagascar. Tandis que d’autres, et ce à des niveaux variables, sont insérées dans des associations sportives, culturelles ou religieuses. Les organisations cultuelles malgaches occupent une place centrale dans la structuration des réseaux diasporiques. Au-delà de la fonction cultuelle, les Églises chrétiennes malgaches, dont les deux plus importantes et présentes dans les grandes villes françaises sont l’Église protestante malgache en France et le réseau des communautés catholiques malgaches de France, assurent souvent un rôle déterminant d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants (recherche d’emploi et de logement, conseil administratif), et favorisent également le maintien d’un lien fréquent et fort avec la communauté malgache.

« Sans la communauté malgache, je ne sais pas trop comment j’aurais pu m’en sortir à mon arrivée en France. C’est complètement grâce à la communauté malgache que j’ai pu m’en sortir, parce que ne serait-ce qu’avoir des amis, avoir des gens qui aident, par rapport à tout ce qui est administratif… parce qu’arriver en France sans rien connaître du tout, c’est très compliqué. […] Tout a été facilité par cette communauté malgache. La communauté de l’Église m’a permis de ne pas trop perdre mes repères et de ne pas être perdu totalement après mon arrivée en France. »

En conclusion, les principaux résultats de l’enquête soulignent la complexité des structures des réseaux diasporiques. Cette dernière s’explique non seulement par la diversité des représentations que la diaspora a d’elle-même mais aussi par la multitude des formes d’interaction qu’elle entretient avec Madagascar.

Cet article a été co-écrit avec Sarah M’Roivili.

Léo Delpy a reçu des financements du projet Tady.

Claire Gondard-Delcroix a reçu des financements du projet Tady.

Tantely Andrianantoandro et Tsiry Andrianampiarivo ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

13.01.2026 à 10:11

Le grand bond en arrière de Donald Trump sur la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis

Texte intégral (1756 mots)

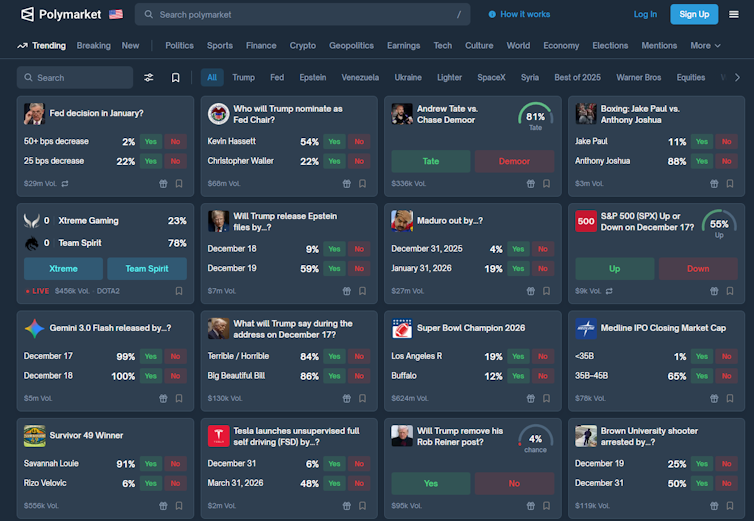

Une enquête pénale vise Jerome Powell, l’actuel gouverneur de la puissante Réserve fédérale des États-Unis (Fed), dont le mandat arrive à terme en mai 2026. Donald Trump, dont la prérogative est de lui nommer un successeur, souhaite mettre à la tête de la Fed un de ses supporters, Kevin Hassett. Mais alors qui pour être le contre-pouvoir ? Contre-intuitivement, ce pourrait bel et bien être les marchés financiers.

Mervyn King, gouverneur de la Banque d’Angleterre de 2003 à 2013, aimait dire que « l’ambition de la Banque d’Angleterre est d’être ennuyeuse ». Le président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan rappelait encore récemment que « la clé du succès est peut-être d’être ennuyeux ». Leur message est clair : la stabilité monétaire repose sur la prévisibilité, pas sur le spectacle.

Avec Donald Trump, cette règle pourrait changer. Le président des États-Unis, lui, n’aime pas être ennuyeux. S’il n’est pas clair que cela lui réussisse en politique intérieure ou extérieure, pour ce qui est de l’économie, c’est différent. La prévisibilité est un moteur de la stabilité des marchés et de la croissance des investissements. Dans ce contexte, les marchés pourraient être l’institution qui lui tient tête.

C’est ce rôle de contre-pouvoir que j’analyse dans cet article. Le conflit à venir se porte sur la nomination du successeur du président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), la banque centrale des États-Unis, Jerome Powell dont le mandat expire en mai 2026. Dans la loi, le président de la première puissance mondiale a la prérogative de nommer un successeur.

Jerome Powell est actuellement visé par une enquête pénale du département de la justice américain, liée officiellement à la rénovation du siège de la Fed. Le président de la FED, lui, y voit une tentative de pression sur son indépendance, après son refus de baisser les taux d’intérêt. Donald Trump nie toute implication, même s’il dit de Powell qu’il « n’est pas très doué pour construire des bâtiments ». Pour de nombreux observateurs, le timing de l’attaque plaide pour une attaque politique. Les marchés ont réagi avec une montée du prix de l’or.

Car les présidents des banques centrales sont des personnages clés. Avec de simples mots, ils peuvent participer à créer des crises financières. Le président de la Bundesbank eut un rôle dans la crise du système monétaire européen de 1992. Si ce dernier s’était abstenu de faire un commentaire sur l’instabilité de la livre sterling, le Royaume-Uni aurait peut-être rejoint l’euro.

Gouverneurs technocrates

Traditionnellement, le choix du successeur n’est pas uniquement politique. Il se porte sur une figure reconnue, souvent issue du Conseil des gouverneurs. Les sept membres du Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale sont nommés par le président et confirmés par le Sénat. Il s’agit ordinairement de technocrates.

Les chercheurs Michael Bordo et Klodiana Istrefi montrent que la banque centrale recrute prioritairement des économistes formés dans le monde académique, soulignant la sélection d’experts de la conduite de la politique monétaire. Ils montrent que les clivages entre écoles « saltwater » (Harvard et Berkeley) et « freshwater » (Chicago, Minnesota). Les économistes freshwater étant plus restrictifs (ou hawkish) en termes de baisse de taux, alors que les « saltwater » préfèrent soutenir la croissance.

Ben Bernanke incarne cette tendance. Du 1er février 2006 au 3 février 2014, il est gouverneur de la FED. Après un premier mandat sous la présidente de George W. Bush, Barack Obama le nomme pour un second mandat. Ce professeur d’économie, défenseur de la nouvelle économie keynésienne, gagne le prix Nobel en 2022 pour ses travaux sur les banques et les crises financières. La gouverneure de 2014 à 2018, Janet Yellen, est auparavant professeure d’économie à Berkeley, à Harvard et à la London School of Economics.

Ce processus relativement apolitique est essentiellement technocratique. Ces conventions seront potentiellement bousculées pour la nomination du prochain gouverneur de la banque centrale des États-Unis. Évidemment, certains gouverneurs avaient des préférences politiques ou des liens avec le président.

Kevin Hassett, économiste controversé

Le candidat de Donald Trump pressenti par les médias est Kevin Hassett. Ce dernier s’inscrit dans le sillage de la vision du nouveau président des États-Unis en appelant à des baisses de taux brutales. Il a qualifié Jerome Powell de « mule têtue », ce qui alimente les craintes d’une Fed docile envers la Maison Blanche.

« Kevin Hassett a largement les capacités pour diriger la Fed, la seule question est de savoir lequel se présentera » entre « Kevin Hassett, acteur engagé de l’administration Trump, ou Kevin Hassett, économiste indépendant », explique Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed dans le Financial Times. C’est cette question qui inquiète les marchés. Cela même si l’économiste a presque 10 000 citations pour ses articles scientifiques et a soutenu sa thèse avec Alan Auerbach, un économiste reconnu qui travaille sur les effets des taxes sur l’investissement des entreprises. De façade, Hassett a tout d’un économiste sérieux. Uniquement de façade ?

Les investisseurs s’inquiètent de la politisation de la Fed. Depuis la nomination de Stephen Miran en septembre 2025 au Conseil des gouverneurs, les choses se sont pimentées. Le président du comité des conseillers économiques des États-Unis est un des piliers de la doctrine économique Trump. Il a longtemps travaillé dans le secteur privé, notamment au fonds d’investissement Hudson Bay Capital Management.

Si les votes de la Fed sont anonymes, le Federal Open Market Committee, chargé du contrôle de toutes les opérations d’open market aux États-Unis, publie un graphique soulignant les anticipations de taux d’intérêt des membres. Depuis l’élection de Stephen Miran, un membre vote en permanence pour des baisses drastiques des taux d’intérêt, pour soutenir Donald Trump. Sûrement Miran ?

Si le nouveau président de la Fed faisait la même chose, on pourrait assister à une panique à bord… qui pourrait éroder la confiance dans le dollar. Les investisseurs internationaux ne veulent pas d’une monnaie qui gagne ou perde de la valeur en fonction du cycle électoral américain. Pour que les investisseurs aient confiance dans le dollar, il faut qu’il soit inflexible à la politique.

Les marchés financiers en garde-fou

Le marché, à l’inverse de la Cour suprême des États-Unis ou du Sénat, n’a pas d’incarnation institutionnelle, mais il a tout de même une voix. Il réagit par les prix, mais pas seulement. Si on ne l’écoute pas, le marché pourrait-il hausser le ton, en changeant les prix et les taux d’intérêt ?

Quelles seraient les conséquences de la nomination d’un président de la Fed pro-Trump et favorable à des coupes de taux pour soutenir le mandat de Trump ? Il se peut que les investisseurs institutionnels puissent fuir la dette américaine, du moins à court terme. Cette réaction augmenterait potentiellement les taux d’emprunt du gouvernement, notamment à long terme.

« Personne ne veut revivre un épisode à la Truss », a résumé un investisseur cité par le Financial Times, à la suite de la consultation du Trésor auprès des grands investisseurs. Liz Truss, la première ministre du Royaume-Uni, avait démissionné sous la pression des marchés en septembre 2022. Elle avait essayé dans un « mini-budget » à la fois d’augmenter les dépenses et de réduire les impôts. Quarante-quatre jours plus tard, elle avait dû démissionner à cause de la fuite des investisseurs qui ne voulaient plus de dette anglaise, jugée insoutenable.

Donald Trump ne démissionnera probablement pas quarante-quatre jours après la nomination de Kevin Hassett. Mais, en cas de panique des marchés, Kevin Hassett lui-même pourrait sauter. Et le dollar perdre encore un peu plus de sa splendide.

Alain Naef a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

12.01.2026 à 15:57

Répression en Iran : pourquoi les forces de sécurité visent les yeux des manifestants

Texte intégral (1676 mots)

En Iran, les manifestants, et spécialement les manifestantes, font l’objet d’une répression extrêmement violente, avec cette spécificité que les tirs prennent souvent pour cible leurs yeux. En aveuglant l’« ennemi » qui ose les contester, les autorités inscrivent leur action dans la longue histoire du pays.

Au cours des mobilisations iraniennes de ces dernières années, et plus encore depuis celles du mouvement Femme, Vie, Liberté déclenché en 2022, la fréquence élevée de blessures oculaires infligées aux manifestants interpelle les observateurs. Femmes, jeunes, étudiants, parfois simples passants, perdent un œil – voire la vue – à la suite de tirs de chevrotine ou de projectiles à courte distance. Une pratique des forces de sécurité que l’on observe de nouveau actuellement : l’avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003, a ainsi estimé ce 9 janvier que depuis le début des protestations en ce début d’année, « au moins 400 personnes auraient été hospitalisées à Téhéran pour des blessures aux yeux causées par des tirs ».

Ces violences ne relèvent pas de simples bavures. Elles s’inscrivent dans une logique politique qui trouve un écho dans l’histoire longue du pouvoir en Iran, où viser les yeux signifie symboliquement retirer à la victime toute capacité d’existence politique.

Le regard comme attribut du pouvoir

Dans la culture politique iranienne prémoderne, le regard est indissociable de l’autorité. Voir, c’est savoir ; voir, c’est juger ; voir, c’est gouverner. Cette conception traverse la littérature et l’imaginaire politiques iraniens. À titre d’exemple, dans le Shahnameh (Livre des rois), de Ferdowsi (Xe siècle), la cécité constitue un marqueur narratif de déchéance politique et cosmique : elle signale la perte du farr (gloire divine), principe de légitimation du pouvoir, et opère comme une disqualification symbolique durable de l’exercice de la souveraineté. Être aveuglé, c’est être déchu.

Dans le Shahnameh, l’aveuglement d’Esfandiyar par Rostam constitue une scène fondatrice de l’imaginaire politique iranien : en visant les yeux, le récit associe explicitement la perte de la vue à la disqualification du pouvoir et à la fin de toute prétention souveraine.

Historiquement, l’aveuglement a été utilisé comme instrument de neutralisation politique. Il a permis d’écarter un rival – prince ou dignitaire – sans verser le sang, acte considéré comme sacrilège lorsqu’il touchait les élites. Un aveugle n’était pas exécuté : il était rayé de l’ordre politique.

Le chah Abbas Iᵉʳ (au pouvoir de 1587 à sa mort en 1629) fait aveugler plusieurs de ses fils et petits-fils soupçonnés de complot ou susceptibles de contester la succession.

En 1742, Nader Shah ordonne l’aveuglement de son fils et héritier Reza Qoli Mirza, acte emblématique des pratiques de neutralisation politique dans l’Iran prémoderne.

De l’aveuglement rituel à l’aveuglement sécuritaire : pourquoi les forces de sécurité iraniennes visent-elles si souvent les yeux des manifestants ?

La République islamique ne revendique pas l’aveuglement comme châtiment. Mais la répétition massive de blessures oculaires lors des répressions contemporaines révèle une continuité symbolique.

Autrefois rare, ciblé et assumé, l’aveuglement est aujourd’hui diffus, nié par les autorités, produit par des armes dites « non létales » et rarement sanctionné.

La fonction politique demeure pourtant comparable : neutraliser sans tuer, marquer les corps pour dissuader, empêcher toute réémergence de la contestation.

Dans l’Iran contemporain, le regard est devenu une arme politique. Les manifestants filment, documentent, diffusent. Les images circulent, franchissent les frontières et fragilisent le récit officiel. Toucher les yeux, c’est donc empêcher de voir et de faire voir : empêcher de filmer, d’identifier, de témoigner.

La cible n’est pas seulement l’individu, mais la chaîne du regard reliant la rue iranienne à l’opinion publique internationale.