17.01.2026 à 09:17

D’Adophe Thiers à Édouard Balladur, à qui ont profité les grands emprunts ?

Texte intégral (2281 mots)

En France, un grand emprunt pourrait-il sauver la situation financière de l’État ? D’un côté, un endettement qui ne cesse de croître, de l’autre, des ménages qui épargnent toujours plus. Et si la solution était de demander aux seconds de financer plus ou moins volontairement le premier. Sur le papier, l’idée semble alléchante d’autant que le grand emprunt occupe une place particulière dans l’imaginaire français. Tentant lorsque l’épargne des ménages est une mesure de précaution pour se protéger des conséquences de l’endettement du secteur public.

L’incapacité récurrente des pouvoirs publics en France à ramener le déficit dans les critères de Maastricht a été aggravée par les deux grandes crises récentes, celle des subprimes en 2008 et celle du Covid en 2020. Cette dérive s’est encore accentuée avec l’incapacité de l’Assemblée nationale issue de la dissolution de juin 2024 à s’accorder pour voter une loi de finances qui réduirait ce déficit. En conséquence, ce dernier est attendu à 5,4 % du PIB en 2025 et encore vers 5 % en 2026, soit le plus important de la zone euro relativement au PIB, quel que soit le sort de la loi de finances pour 2026 toujours en suspens, soit très loin du seuil de 3 % fixé par le Pacte de stabilité et de croissance.

Quant à la dette publique, partie de 20 % du PIB en 1980, dernière année d’équilibre des comptes publics, elle culmine à 116 % à la fin de 2025, soit près du double du seuil du Pacte fixé à 60 % du PIB. Ce faisant, elle se situe juste après celle de la Grèce et de l’Italie.

L’inquiétante envolée de la charge de la dette

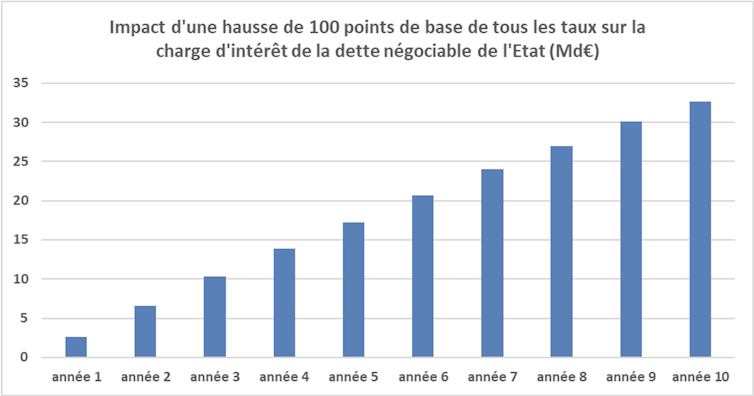

La longue période de taux d’intérêt très bas voire négatifs auxquels empruntait l’État de 2009 à 2022 était la conséquence directe de l’action inédite des grandes banques centrales pour éviter une dépression mondiale à la suite de la crise des subprimes de 2008. Ce volontarisme monétaire exceptionnel s’est achevé brutalement avec la hausse brutale des taux des banques centrales en 2022-2023 pour juguler la forte inflation qui a suivi l’invasion de l’Ukraine.

À lire aussi : De Chirac à Macron, comment ont évolué les dépenses de l’État

En conséquence, les taux d’émission des obligations françaises à dix ans sont passés de 1 % en 2022 à 3,6 % début 2026, soit à des niveaux supérieurs au Portugal et à l’Espagne et même à la Grèce. Plus grave, la charge de la dette publique (les intérêts versés chaque année aux créanciers des organismes publics) passera de 50 milliards d’euros en 2022 à 75 milliards en 2026 (dont 60 milliards pour le seul État).

Source : Programme de stabilité de 2024, charge d’intérêts en comptabilité nationale, Finances publiques et économie (Fipeco).

Le précédent de l’emprunt obligatoire

Face à l’Himalaya diagnostiqué de la dette (avec raison mais un peu tard…) par François Bayrou quand il était premier ministre, les députés socialistes ont repris, au moment des débats sur l’instauration de taxe Zucman l’idée d’un emprunt forcé sur les plus riches en référence à une initiative du premier ministre Pierre Mauroy en 1983. Émis à un taux de 11 % (contre 14 % sur le marché à l’époque) celui-ci avait contraint 7 millions de contribuables à prêter 13,4 milliards de francs (soit environ 5 milliards d’euros) à hauteur de 10 % de leur impôt sur le revenu et de 10 % de leur impôt sur la fortune. Prévu pour trois ans, mais très impopulaire, car touchant également la classe moyenne supérieure, il fut remboursé par anticipation au bout de deux ans et ne fit jamais école.

Si cette idée d’un emprunt forcé a été rejetée par le gouvernement et l’Assemblée nationale le 26 novembre 2025, la piste d’un grand emprunt agite toujours les esprits d’autant que le contexte actuel rappelle celui des précédents historiques, en temps de guerre ou face à des crises budgétaires aiguës, et qu’ils ont toujours été couronnés de succès à l’émission.

L’emprunt de Thiers ou la naissance du mythe

Après la cuisante défaite de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, le traité de Francfort du 10 mai 1871 impose à la France, outre la cession de l’Alsace-Lorraine, une indemnité de 5 milliards de francs-or (soit 70 milliards d’euros). Adolphe Thiers, le chef de l’exécutif de l’époque, émet alors un emprunt d’État au taux de 5 % sur cinquante ans garanti sur l’or.

L’engouement des épargnants a permis de payer l’indemnité allemande dès 1873 avec deux ans d’avance mettant ainsi fin à l’occupation militaire. Surtout, le succès de l’emprunt a assis la crédibilité de la toute jeune IIIe République. Puissant symbole de la résilience du pays il inspira d’autres emprunts de sorties de guerre, comme l’emprunt dit de la Libération de 1918 et celui de 1944.

L’emprunt Pinay 1952-1958 ou les délices de la rente

Premier grand emprunt du temps de paix, la rente Pinay – du nom du ministre de l’économie et des finances sous la quatrième et la cinquième République – de 1952 était destinée à sortir le pays des crises alimentaires et du logement de l’après-guerre. L’équivalent de 6 milliards d’euros a été alors levé avec un taux d’intérêt plutôt faible de 3,5 %,, mais assorti d’une indexation de son remboursement sur le napoléon en 1985 (date à laquelle l'emprunt a été complètement remboursé) et surtout une exonération d’impôt sur le revenu et sur les droits de succession.

Cette gigantesque niche fiscale pour les plus riches était d’ailleurs discrètement mise en avant par les agents de change qui conseillaient aux héritiers de « mettre leur parent en Pinay avant de le mettre en bière » pour éviter les droits de succession entraînant au passage de cocasses quiproquos familiaux lorsque le moribond reprenait des forces…

Le succès de la rente Pinay fut tel que de Gaulle, revenant au pouvoir, lui demanda de récidiver avec le Pinay/de Gaulle de 1958 destiné à sauver les finances publiques, restaurer la crédibilité de l’État et accompagner la réforme monétaire qui allait aboutir au nouveau franc de 1960.

L’emprunt Giscard, un grand emprunt coûteux pour l’État

Portant le nom du ministre des finances du président Pompidou, cet emprunt émis en 1973 rapportait 7 % et a levé l’équivalent d’environ 5,6 milliards d’euros sans avantage fiscal mais une obscure sous-clause du contrat, qui prévoyait une indexation automatique sur le lingot d’or en cas d’inflation.

L’or s’étant envolé avec la fin des accords de Bretton Woods de 1971-1974, cet emprunt coûta finalement en francs constants au moment de son remboursement en 1988 près de cinq fois ses recettes.

1993, le dernier grand emprunt

Après la crise des subprimes de 2008, Nicolas Sarkozy avait envisagé l’émission d’un grand emprunt de 22 milliards d’euros pour financer cinq grandes priorités : l’enseignement supérieur, la recherche, l’industrie, le développement durable et l’économie numérique. Il opta finalement pour un financement classique sur les marchés au motif – pertinent – qu’il aurait fallu allécher les particuliers par un taux d’intérêt supérieur.

Le dernier grand emprunt national est donc toujours aujourd’hui l’emprunt Balladur de mai 1993 rapportant 6 % sur quatre ans et destiné à mobiliser l’épargne des Français les plus aisés pour financer l’accès au travail des jeunes et la relance des travaux publics et du bâtiment. Initialement fixé à 40 milliards de francs, son succès fut tel qu’il récolta 110 milliards de francs (30 milliards d’euros) grâce à la souscription de 1,4 million d’épargnants. Le gouvernement Balladur s’étant engagé à accepter toutes les souscriptions des particuliers, il ne put satisfaire les investisseurs institutionnels.

Pas (encore) de problèmes de financement pour l’État

Un grand emprunt pourrait-il être la solution dans le contexte actuel pour financer les déficits, comme on l’entend parfois ?

Malgré la dérive des comptes publics, en France, l’État reste crédible avec une note de A+ attribuée par Standard & Poors et par Fitch, et de Aa3 par Moody’s (soit l’équivalent de 16 ou 17/20). Par ailleurs, le Trésor n’a aucune difficulté à emprunter 300 milliards d’euros par an (la moitié pour financer le déficit de l’année et l’autre pour rembourser les emprunts arrivant à échéance), si ce n’est à un taux d’intérêt supérieur de 80 points de base (0,8 %) au taux d’émission des obligations allemandes à dix ans (3,6 % contre 2,8 %). Aujourd’hui la dette publique française s’élève à environ 3 500 milliards d’euros et 55 % de la dette négociable est détenue par les non-résidents.

En France, les particuliers financent environ 10 % de cette dette publique soit 350 milliards d’euros via l’assurance-vie en euros, mais cette niche fiscale est coûteuse et régressive car elle favorise les gros patrimoines. Ainsi, selon le Conseil d’analyse économique, le manque à gagner en recettes fiscales lié à l’assurance-vie au titre des successions serait de l’ordre de 4 à 5 milliards d’euros par an.

Un grand emprunt utile en 2026 ?

Aujourd’hui, les ménages semblent se conformer à la théorie de l’économiste David Ricardo : inquiets de la situation financière du pays, ils augmentent leur taux d’épargne passé de 15 % de leurs revenus en moyenne avant la crise à 18,4 % en 2025. Et leur épargne financière, qui représente 10 % de leurs revenus, culmine à 6 600 milliards d’euros, un niveau bien supérieur à la totalité de la dette publique.

C’est pourquoi un grand emprunt national proposé par un gouvernement stable disposant d’une majorité solide rencontrerait sans doute un grand succès. Il aurait le mérite de redonner confiance au pays et de conjurer ce que The Economist identifie dans un tout récent article publié le 11 janvier 2026 comme le principal problème économique mondial : le pessimisme.

Éric Pichet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.01.2026 à 15:56

Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits

Texte intégral (1289 mots)

La violence, les exagérations, la diffusion de fake news et les mensonges sont les bienvenus sur les plateformes numériques. Il s’agit de maximiser la visibilité des contenus et, ainsi, les profits des Big Tech. Soutenus par Donald Trump, les milliardaires qui détiennent les plateformes refusent tout contrôle au nom de la liberté d’expression.

Jamais dans l’histoire un si petit groupe d’entreprises n’avait réussi à s’immiscer dans les relations des individus à une telle échelle – celle du monde. Les fameuses « Big Tech » sont devenues des médiateurs actifs des relations sociales grâce aux technologies numériques. Or il n’est pas inutile de rappeler que les médiateurs ne sont pas neutres. Les Big Tech influencent les opinions en modulant l’attention et en produisant des réactions chez leurs millions d’utilisateurs.

Au sein des réseaux sociaux et de leurs variantes, leurs contrôleurs opèrent en capturant les données de chaque mouvement, de chaque clic, en somme, des actions qui permettent à leurs algorithmes d’extraire des modèles de comportement, des informations fondamentales pour alimenter les réseaux neuronaux artificiels qui proposeront des contenus dans le but de prévoir nos désirs et nos besoins afin de prédire nos actions. Cela peut se résumer par l’expression « monétisation totale de la vie sociale ».

Fonctionnant de manière invisible pour leurs utilisateurs, ces plateformes ont concentré les budgets publicitaires de presque toutes les sociétés, à partir de la gestion algorithmique des regards et de l’attention. D’où leur logique fondée sur la spectacularisation de tout.

Pour ces plateformes, une bonne information est celle qui génère de l’engagement, celle qui est spectaculaire, celle qui permet de monétiser les interactions. L’engagement que les Big Tech prétendaient avoir envers la qualité de l’information n’était que rhétorique. Le nombre de clics, les réplications, les attaques mutuelles, les exagérations, les mensonges et la diffusion de fake news sont les bienvenus sur les plateformes des Big Tech.

Liberté asymétrique

Récemment, avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Musk a pris la tête de la lutte contre la réglementation des plateformes. Pour ce faire, il diffuse l’idée que réglementer équivaut à censurer. La notion de liberté de Musk est fondée sur la force.

Alors que la liberté démocratique repose sur la symétrie, c’est-à-dire sur le droit égal de tous et toutes à être libres, la proposition de liberté de l’extrême droite se traduit par des asymétries. Le puissant n’est libre que s’il peut exercer tout son pouvoir. Le milliardaire n’est libre que s’il peut utiliser sans limites tout ce que sa richesse lui permet. Cette conception s’apparente à une légitimation de la violence, loin de l’idée que chacun a le même droit de s’exprimer.

Sur les plateformes, ce n’est pas la liberté d’expression qui prévaut. C’est le pouvoir de l’argent qui règne. La monétisation de toutes les relations dans une architecture informationnelle verticale, limitée et extrêmement surveillée par ses propriétaires. La gestion totalement opaque des réseaux sociaux en ligne est assurée par des systèmes algorithmiques qui appliquent les règles et les lois de leurs propriétaires. Cette exécution est totalement arbitraire, décidée de manière monocratique par la direction de ces entreprises, modifiée sans préavis, sans débat, sans considération pour leurs utilisateurs, en suivant uniquement deux logiques : celle de leur rentabilité et celle de favoriser l’expansion du pouvoir de leur vision du monde.

Qui croit que les systèmes algorithmiques de la plateforme d’Elon Musk seront neutres dans les conflits entre l’extrême droite et les forces démocratiques de certains pays ? Qui pense que les plateformes du groupe Meta ne favoriseront pas les discours des groupes qui partagent des idées de Trump ? Qui croit que ces structures ne sont pas ploutocratiques, que l’argent n’y fait pas la loi ?

Les élites rompent avec la démocratie

L’un des grands leaders d’extrême droite des Big Tech, Peter Thiel, affirmait déjà en 2009 :

« Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. »

Face au manque de perspectives catastrophique du système capitaliste, une grande partie des élites défendant les solutions néolibérales ont rompu avec la démocratie et adhéré au réactionnarisme, c’est-à-dire aux solutions de l’extrême droite. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne serons pas en mesure de défendre la démocratie. Le philosophe Michel Foucault nous a suggéré que le pouvoir est aussi une stratégie. Fondamentalement, la destruction du débat rationnel fondé sur les faits est devenue la principale stratégie de l’extrême droite. La lutte contre la réalité, contre l’information factuelle, contre la science, est liée à une stratégie visant à propager de la confusion intellectuelle et à autoriser la violence grâce à une fausse idée de la liberté.

Dans ce contexte, il est bon de rappeler la perspective du sociologue Georg Simmel, qui nous enseignait que le conflit est un élément inhérent et nécessaire à la vie sociale. Le conflit et la coopération sont complémentaires dans la vie sociale. Mais Simmel avertissait qu’il existe des situations dans lesquelles l’absence de formes sociales régulatrices, le rejet absolu de l’autre, la fragmentation de la société sans canaux de médiation sont destructrices et extrêmement dangereuses.

Simmel n’a pas connu le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, où les gens sont constamment exposés à des vagues de désinformation et de discours haineux modulés par des systèmes algorithmiques afin de maximiser l’extraction d’argent et la destruction des droits. Mais en travaillant à partir de ses analyses, nous constatons qu’il est indispensable de réglementer ces oligopoles géants et de garantir la qualité et l’intégrité de l’information.

Sérgio Amadeu da Silveira ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.01.2026 à 14:58

Avant le pétrole vénézuelien, il y a eu les bananes du Guatemala…

Texte intégral (2645 mots)

Dans les années 1950 déjà, les États-Unis intervenaient contre un gouvernement démocratiquement élu au nom d’une menace idéologique, tout en protégeant des intérêts économiques majeurs. Mais si les ressorts se ressemblent, les méthodes et le degré de transparence ont profondément changé.

Dans la foulée de la frappe militaire américaine qui a conduit à l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier 2026, l’administration Trump a surtout affiché son ambition d’obtenir un accès sans entrave au pétrole du Venezuela, reléguant au second plan des objectifs plus classiques de politique étrangère comme la lutte contre le trafic de drogue ou le soutien à la démocratie et à la stabilité régionale.

Lors de sa première conférence de presse après l’opération, le président Donald Trump a ainsi affirmé que les compagnies pétrolières avaint un rôle important à jouer et que les revenus du pétrole contribueraient à financer toute nouvelle intervention au Venezuela.

Peu après, les animateurs de « Fox & Friends » ont interpelé Trump sur ces prévisions :

« Nous avons les plus grandes compagnies pétrolières du monde », a répondu Trump, « les plus importantes, les meilleures, et nous allons y être très fortement impliqués ».

En tant qu’historien des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, je ne suis pas surpris de voir le pétrole, ou toute autre ressource, jouer un rôle dans la politique américaine à l’égard de la région. Ce qui m’a en revanche frappé, c’est la franchise avec laquelle l’administration Trump reconnaît le rôle déterminant du pétrole dans sa politique envers le Venezuela.

Comme je l’ai détaillé dans mon livre paru en 2026, Caribbean Blood Pacts: Guatemala and the Cold War Struggle for Freedom (NDT : livre non traduit en français), les interventions militaires américaines en Amérique latine ont, pour l’essentiel, été menées de manière clandestine. Et lorsque les États-Unis ont orchestré le coup d’État qui a renversé le président démocratiquement élu du Guatemala en 1954, ils ont dissimulé le rôle qu’avaient joué les considérations économiques dans cette opération.

Un « poulpe » puissant

Au début des années 1950, le Guatemala était devenu l’une des principaux fournisseurs de bananes pour les Américains, comme c’est d'ailleurs toujours le cas aujourd’hui.

La United Fruit Company possédait alors plus de 220 000 hectares de terres guatémaltèques, en grande partie grâce aux accords conclus avec les dictatures précédentes. Ces propriétés reposaient sur le travail intensif d’ouvriers agricoles pauvres, souvent chassés de leurs terres traditionnelles. Leur rémunération était rarement stable, et ils subissaient régulièrement des licenciements et des baisses de salaire.

Basée à Boston, cette multinationale a tissé des liens avec des dictateurs et des responsables locaux en Amérique centrale, dans de nombreuses îles des Caraïbes et dans certaines régions d’Amérique du Sud afin d’acquérir d’immenses domaines destinés aux chemins de fer et aux plantations de bananes.

Les populations locales la surnommaient le « pulpo » – « poulpe » en espagnol – car l’entreprise semblait intervenir dans la structuration de la vie politique, de l'économie et de la vie quotidienne de la région. En Colombie, le gouvernement a par exemple brutalement réprimé une grève des travailleurs de la United Fruit en 1928, faisant des centaines de morts. Cet épisode sanglant de l’histoire colombienne a d'ailleurs servi de base factuelle à une intrigue secondaire de « Cent ans de solitude », le roman épique de Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel de littérature en 1982.

L’influence apparemment sans limites de l’entreprise dans les pays où elle opérait a nourri le stéréotype des nations d’Amérique centrale comme des « républiques bananières ».

La révolution démocratique guatémaltèque

Au Guatemala, pays historiquement marqué par des inégalités extrêmes, une vaste coalition s’est formée en 1944 pour renverser la dictature répressive lors d’un soulèvement populaire. Inspirée par les idéaux antifascistes de la Seconde Guerre mondiale, cette coalition ambitionnait de démocratiser le pays et de rendre son économie plus équitable.

Après des décennies de répression, les nouveaux dirigeants ont offert à de nombreux Guatémaltèques leur premier contact avec la démocratie. Sous la présidence de Juan José Arévalo, élu démocratiquement et en fonction de 1945 à 1951, le gouvernement a mis en place de nouvelles protections sociales ainsi qu’un code du travail légalisant la création et l’adhésion à des syndicats, et instaurant la journée de travail de huit heures.

En 1951, lui a succédé Jacobo Árbenz, lui aussi président démocratiquement élu.

Sous Árbenz, le Guatemala a mis en œuvre en 1952 un vaste programme de réforme agraire, attribuant des parcelles non exploitées aux ouvriers agricoles sans terre. Le gouvernement guatémaltèque affirmait que ces politiques permettraient de bâtir une société plus équitable pour la majorité indigène et pauvre du pays.

United Fruit a dénoncé ces réformes comme le produit d’une conspiration mondiale. L’entreprise affirmait que la majorité des syndicats du pays étaient contrôlés par des communistes mexicains et soviétiques, et présentait la réforme agraire comme une manœuvre visant à détruire le capitalisme.

Pression sur le Congrès pour une intervention

Au Guatemala, United Fruit a cherché à rallier le gouvernement américain à son combat contre les politiques menées par Árbenz. Si ses dirigeants se plaignaient bien du fait que les réformes guatémaltèques nuisaient à ses investissements financiers et alourdissaient ses coûts de main-d’œuvre, ils présentaient aussi toute entrave à leurs activités comme faisant partie d’un vaste complot communiste.

L’entreprise a mené l'offensive à travers une campagne publicitaire aux États-Unis et en exploitant la paranoïa anticommuniste dominante de l’époque.

Dès 1945, les dirigeants de la United Fruit Company ont commencé à rencontrer des responsables de l’administration Truman. Malgré le soutien d’ambassadeurs favorables à leur cause, le gouvernement américain ne semblait pas disposé à intervenir directement dans les affaires guatémaltèques. L’entreprise s’est alors tournée vers le Congrès, recrutant les lobbyistes Thomas Corcoran et Robert La Follette Jr., ancien sénateur, pour leurs réseaux politiques.

Dès le départ, Corcoran et La Follette ont fait pression auprès des républicains comme des démocrates, dans les deux chambres du Congrès, contre les politiques guatémaltèques – non pas en les présentant comme une menace pour les intérêts commerciaux de United Fruit, mais comme les éléments d’un complot communiste visant à détruire le capitalisme et les États-Unis.

Les efforts de la compagnie bananière ont porté leurs fruits en février 1949, lorsque plusieurs membres du Congrès ont dénoncé les réformes du droit du travail au Guatemala comme étant d’inspiration communiste. Le sénateur Claude Pepper a qualifié le code du travail de texte « manifestement et intentionnellement discriminatoire à l’égard de cette entreprise américaine » et d’« une mitrailleuse pointée sur la tête » de la United Fruit Company.

Deux jours plus tard, le membre de la Chambre des représentants John McCormack a repris mot pour mot cette déclaration, utilisant exactement les mêmes termes pour dénoncer les réformes. Les sénateurs Henry Cabot Lodge Jr., Lister Hill et le représentant Mike Mansfield ont eux aussi pris position publiquement, en reprenant les éléments de langage figurant dans les notes internes de la United Fruit.

Aucun élu n’a prononcé un mot sur les bananes.

Lobbying et campagnes de propagande

Ce travail de lobbying, nourri par la rhétorique anticommuniste, a culminé cinq ans plus tard, lorsque le gouvernement américain a orchestré un coup d’État qui a renversé Árbenz lors d’une opération clandestine.

L’opération a débuté en 1953, lorsque l’administration Eisenhower a autorisé la CIA à lancer une campagne de guerre psychologique destinée à manipuler l’armée guatémaltèque afin de renverser le gouvernement démocratiquement élu. Des agents de la CIA ont alors soudoyé des membres de l’armée guatémaltèque tandis que des émissions de radio anticommunistes étaient diffusées et un discours, porté par les religieux et dénonçant un prétendu projet communiste visant à détruire l’Église catholique du pays, se propageait dans tout le Guatemala.

Parallèlement, les États-Unis ont armé des organisations antigouvernementales à l’intérieur du Guatemala et dans les pays voisins afin de saper davantage encore le moral du gouvernement Árbenz. La United Fruit a également fait appel au pionnier des relations publiques Edward Bernays pour diffuser sa propagande, non pas au Guatemala mais aux États-Unis. Bernays fournissait aux journalistes américains des rapports et des textes présentant le pays d’Amérique centrale comme une marionnette de l’Union soviétique.

Ces documents, dont un film intitulé « Why the Kremlin Hates Bananas », ont circulé grâce à des médias complaisants et à des membres du Congrès complices.

Détruire la révolution

En définitive – et les archives le démontrent –, l’action de la CIA a conduit des officiers de l’armée à renverser les dirigeants élus et à installer un régime plus favorable aux États-Unis, dirigé par Carlos Castillo Armas. Des Guatémaltèques opposés aux réformes ont massacré des responsables syndicaux, des responsables politiques et d’autres soutiens d’Árbenz et Arévalo. Selon des rapports officiels, au moins quarante-huit personnes sont mortes dans l’immédiat après-coup, tandis que des récits locaux font état de centaines de morts supplémentaires.

Pendant des décennies, le Guatemala s'est retrouvé aux mains de régimes militaires. De dictateur en dictateur, le pouvoir a réprimé brutalement toute opposition et instauré un climat de peur. Ces conditions ont contribué à des vagues d’émigration, comprenant d’innombrables réfugiés, mais aussi certains membres de gangs transnationaux.

Le retour de bâton

Afin d’étayer l’idée selon laquelle ce qui s’était produit au Guatemala n’avait rien à voir avec les bananes — conformément au discours de propagande de l’entreprise — l’administration Eisenhower a autorisé une procédure antitrust contre United Fruit, procédure qui avait été temporairement suspendue pendant l’opération afin de ne pas attirer davantage l’attention sur la société.

Ce fut le premier revers d’une longue série qui allait conduire au démantèlement de la United Fruit Company au milieu des années 1980. Après une succession de fusions, d’acquisitions et de scissions, ne demeure finalement que l’omniprésent logo de Miss Chiquita, apposé sur les bananes vendues par l’entreprise.

Et, selon de nombreux spécialistes des relations internationales, le Guatemala ne s’est jamais remis de la destruction de son expérience démocratique, brisée sous la pression des intérêts privés.

Les recherches d’Aaron Coy Moulton ont bénéficié de financements du Truman Library Institute, de Phi Alpha Theta, de la Society for Historians of American Foreign Relations, du Roosevelt Institute, de l’Eisenhower Foundation, de la Massachusetts Historical Society, de la Bentley Historical Library, de l’American Philosophical Society, du Dirksen Congressional Center, de la Hoover Presidential Foundation et du Frances S. Summersell Center for the Study of the South.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview