13.01.2026 à 11:45

Détruire tout: Ce que dit le lauréat Bernard Bourrit

Texte intégral (1211 mots)

Lundi 10 novembre 2025, l'écrivain Bernard Bourrit recevait le prix Wepler-Fondation La poste pour son livre Détruire tout (éditions Inculte). A cette occasion, comme il est de coutume, il a prononcé un bref discours lors de la remise du prix. Le voici dans sa (presque) intégralité.

Bonsoir à toutes et à tous, Je ne serai pas long. C’est une expérience vraiment étrange et déconcertante pour moi de me tenir ici devant vous afin de recevoir ce prix. J’étais loin de me figurer en commençant à écrire Détruire tout que mon livre susciterait un quelconque intérêt au-delà du cercle confidentiel de lecteurs auquel j’étais habitué. Alors, tout d’abord, je tiens à exprimer ma joie. L’immense joie que j’éprouve à voir mon ouvrage mis en lumière. Il y a derrière cet honneur que vous me faites ce soir un long chemin d’écriture tracé le plus souvent dans l’ombre et l’indifférence. Et cette joie, je voudrais la partager avec celles et ceux qui l’ont rendue possible. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble des membres du jury qui a eu le courage de choisir un livre iconoclaste. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux éditions Actes Sud et à mon éditeur, ici présent, Claro […].

Si j’ai commencé en vous disant que c’était une expérience déconcertante de m’exprimer devant vous, c’est que, de toute ma vie, jamais je n’ai attendu un quelconque avantage pour mon travail d’écrivain. Pas plus que je n’ai cherché à me mettre en évidence, ou encore à parler à la place de mes textes. Pour moi, un texte s’exprime toujours mieux que son auteur ; et c’est l’inverse qui me paraît problématique. C’est donc l’occasion de rappeler que Détruire tout est entièrement fait de la voix des autres. En m’immergeant longuement dans les archives pour reconstituer le féminicide qui constitue le cœur et le nœud de mon livre, je voulais surtout, et d’abord, faire résonner au présent les voix du passé. Des voix qui précisément n’étaient pas celles de l’auteur. C’est à force de me demander comment m’y prendre pour ouvrir le récit à sens unique qu’avait produit la presse de l’époque que la réponse s’est imposée d’elle-même : en multipliant les échos et les points de vue, quitte pour cela à faire sauter le cadre de la représentation. C’est l’histoire du joujou cher à Baudelaire, comme un enfant, j’ai entrouvert la mécanique de ce fait divers, et je l’ai secouée à la recherche de son âme. Évidemment, je ne l’ai pas trouvée.

Je voudrais conclure en partageant avec vous une dernière pensée qui m’est venue récemment en songeant à mon livre. Détruire tout a été écrit dans une perspective féministe, c’est indéniable. Toutefois, il ne s’attaque pas frontalement aux structures patriarcales. Il s’attaque à la société des « pères » : c’est une distinction subtile peut-être, mais importante à mes yeux, et qui légitime mon geste d’écriture, car, si je ne suis pas une femme, je suis au moins un fils. Ce glissement (du patriarcat au père, de la structure à la figure) ne fonctionne que si l’on accepte de désaxer le centre de gravité du mot « père ». Si l’on accepte l’idée que quiconque revendique un territoire où exercer sa force mérite ce titre. Si l’on accepte l’idée que le propre d’un territoire, parce qu’il institue un « tout », c’est d’exclure. Cela posé, nous cherchons tous, et toujours, mes personnages, vous et moi, à occuper une place et à jouer un rôle dans le maillage de ces territoires qui s’enchevêtrent. C’est-à-dire trouver à exister dans l’exclusion que ces territoires fabriquent. Que ce soit dans la résignation, la révolte, la liberté ou la violence. Sous cet angle, on le voit, c’est une autre histoire qui commence de se raconter. Mais assez parlé. Merci à tout le jury ! Merci à la Fondation La Poste ! Merci pour ce précieux encouragement ! Merci à la brasserie Wepler !

Claro, le 13/01/2026

Bernard Bourrit, Discours de réception pour le prix attribué à Détruire Tout, éditions Inculte

13.01.2026 à 11:20

“Mon envie d’histoire se passe dans l’image.” Interview de Fanny Michaëlis pour “Et c’est ainsi que je suis née”

Texte intégral (7956 mots)

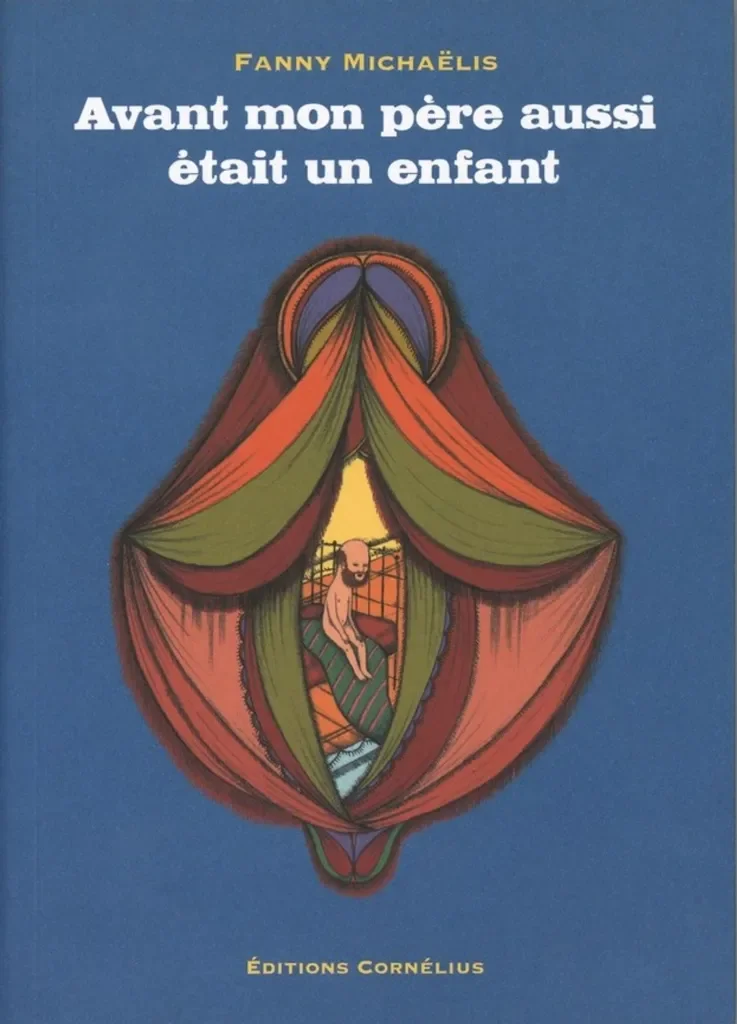

Cela faisait presque 10 ans que Fanny Michaëlis n’avait pas publié de nouveau livre, mais restait très active avec de grands projets d’illustrations (affiches pour le Festival de la BD d’Angoulême, le Centre Pompidou), des affiches, des concerts et en 2025 elle revient avec Et c’est ainsi que je suis née, un album qui débute avec les aspects du conte pour pour proposer un regard et ouvrir des pistes de réflexion sur la violence de notre époque.

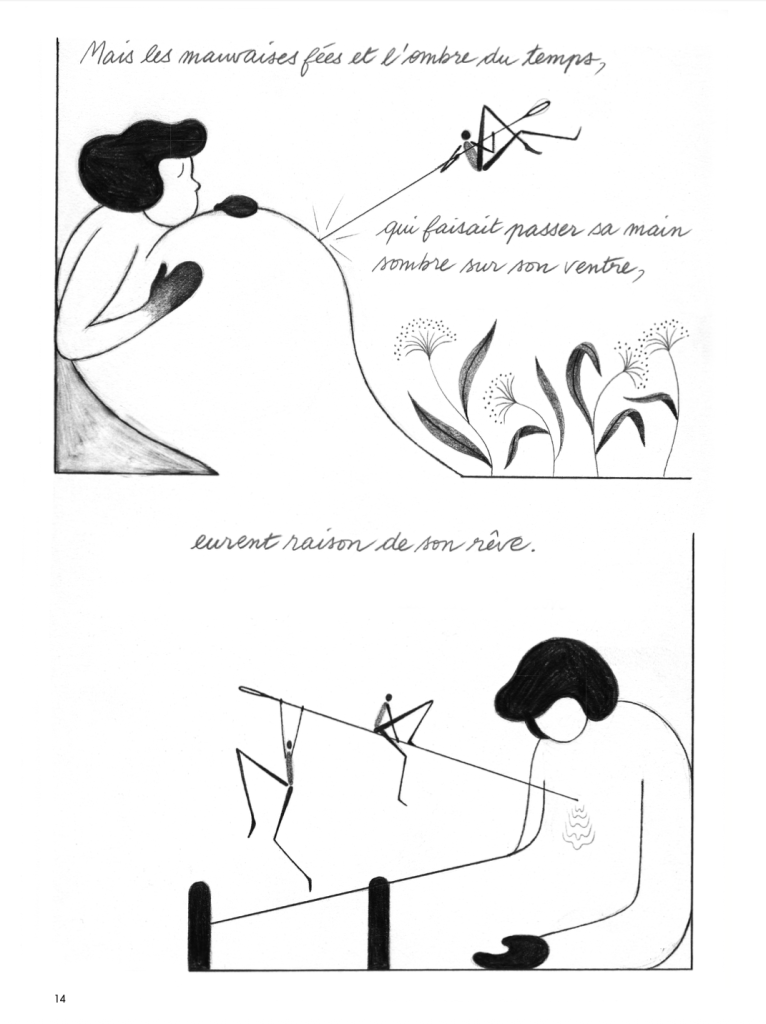

Comme dans ses albums précédents Fanny Michaëlis ouvre son nouveau livre avec une image forte, énigmatique et symbolique pour accompagner l’évolution de ce personnage retroussé et sa découverte du monde. Ce portrait atypique va nous entraîner dans une lecture qui semble avoir tout de la fable et qui se révèle bien ancré dans notre réalité. Traitant de la violence, de l’exclusion, du racisme, de la démagogie ; cet album propose des pistes de réflexion à travers cette héroïne inversée qui incarne aussi bien les individus qui se questionnent, qui cherchent une place que le corps social qui s’organise, qui résiste et qui lutte.

Une lecture poétique et politique servie par un dessin méticuleux et vif, qui alterne entre un trait porté par les lignes droites qui découpent les planches, influencent le découpage et des pages plus charbonneuses, chargées qui occupent tout l’espace. Le découpage est intimement lié au dessin ici et certaines symboliques se dessinent à la fois dans le dessin et les cadrages dans un noir & blanc tout aux crayons.

Rencontre avec l’autrice pour en savoir plus sur ce travail graphique, sur son rapport aux images, mais aussi pour évoquer les thématiques de l’album.

Photo de l’autrice / Creative Commons Éditions-cornélius

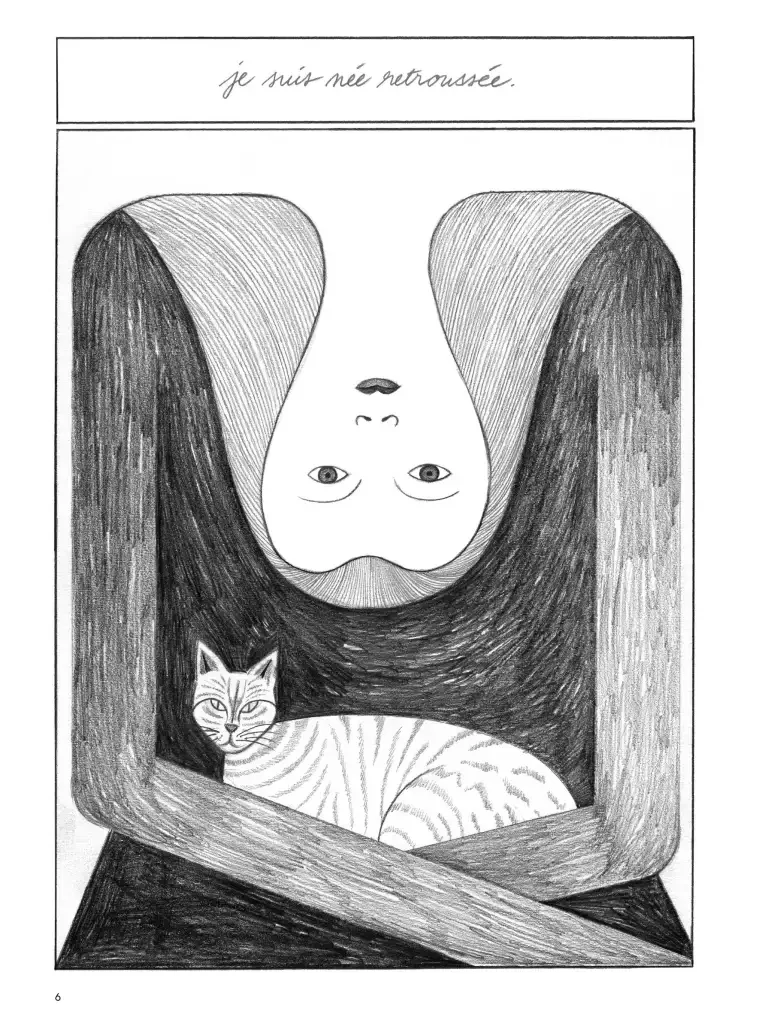

Ce livre commence sur une image très forte, avec cette glotte qui forme la tête, le buste du personnage, avec une symbolique de la bouche omniprésente, l’idée du livre est venue de cette image ?

Fanny Michaëlis : Oui, tout à fait. La première idée est venue de cette image du personnage retroussé, avec cette tête à l’envers. Et c’est souvent que ça se passe comme ça, pour moi : j’ai une image en tête, souvent avec une phrase, « le mot et l’image » précisément ce qui structure la bande dessinée en tant que médium.

En l’occurrence, cette phrase, c’était le titre. Je ne me disais pas forcément que ce serait le titre au départ, mais cette phrase est venue, associée à cette image de personnage la tête à l’envers ; et les séquences d’avant puis d’après, se sont construites autour de cette image pivot.

Je voulais la positionner avec cet archétype du « papa / maman / enfant » et ce père dont la bouche est invisible — entravée d’une grande barbe— et cette mère toute gueule ouverte puis ce zoom qui conduit à cette à cette figure retroussée.

C’est le même processus pour tous tes livres ?

F.M. : Pas pour tous mes livres, mais c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour Avant mon père aussi était un enfant mon tout premier livre qui est paru en 2011 chez Cornelius.

À l’époque, je travaillais dans une fondation où je surveillais une expo et j’avais pas mal de temps « vide » où je travaillais dans un carnet. J’avais noté cette phrase : « Avant mon père aussi était un enfant » et j’avais fait un dessin qui est la première case de la BD. Ce n’est pas systématique, mais c’est vrai que c’est souvent une association d’idées qui lance le récit.

Il y a l’aspect conte qui est très fort au début, et puis ça glisse vers quelque chose de plus tangible, on va dire, pour nous…

F.M. : C’est aussi parce qu’il y a une part d’improvisation, je n’écris pas de scénario en amont.

Ce « papa / maman » qui sont aussi un peu le bûcheron et la bûcheronne d’Hansel et Gretel pourrait être, effectivement, des figures très proches du conte. Mais elles peuvent également être référencées dans un schéma de récit initiatique qui se révèle introspectif avec une voix off— presque comme dans Alice au pays des merveilles.

C’était aussi l’idée que ça conduise à un récit plus collectif, je n’avais pas envie de m’arrêter à raconter seulement l’histoire de cette jeune femme. L’idée de départ était comment sa tête va se soulever ?

Même moi, je suis spectatrice de la machine narrative : comment elle va se soulever ? Je ne sais pas forcément, je n’ai pas d’idée préconçue. C’est vraiment en dessinant et en écrivant que l’histoire se structure.

Avec cette écriture qui part de l’improvisation, est-ce que parfois tu dois reprendre des pages pour mieux coller à la suite du récit qui a évolué ?

F.M. : Ça m’est arrivé, dans mes précédents livres, d’avoir une écriture en aller-retour, mais pas sur celui-là.

J’ai mis du temps à trouver la forme et j’avais beaucoup d’interruptions —parce que je faisais des illustrations— et j’y suis allée pas à pas, et ça s’est construit dans la chronologie. Je ne suis pas vraiment revenue en arrière, seulement à la fin, lors du travail avec mon éditrice, Angèle Pacary, où on a réglé des détails sur quelques planches.

L’histoire s’est vraiment écrite dans une chronologie malgré le fait de l’avoir dessinée et écrite dans un temps assez long, sur plusieurs années, ce qui a fait qu’à chaque fois que j’ai repris le travail je n’étais pas dans la même disposition —pas forcément la tête à l’envers— mais à chaque fois avec de nouvelles questions.

Je savais qu’il y avait des choses que j’avais envie de raconter, mais comment ? Et à chaque fois que je reprenais, ça se précisait. Ce n’était pas évident de s’interrompre, ce n’était pas idéal comme manière de fonctionner, mais ce n’était pas une mauvaise chose.

J’espère que je ne ferai pas mon prochain livre comme ça, mais, en même temps, il y a des livres qui ont une temporalité différente, qu’on doit associer au moment présent. Ça a du sens.

Par rapport à ta méthode de travail où l’improvisation à une bonne place, à quel moment tu fixes à la fin ?

F.M.: Plus j’avance, plus je sais ce que je veux dire [rires] les choses se précisent un peu. On est un peu sur un fil quand on travaille comme ça, c’est aussi par chance qu’on y arrive parce qu’on peut se perdre en chemin.

Mais je crois aussi au fait de composer des scènes qu’on a en tête et qu’on veut très fort raconter ; à l’intuition qui fait que d’une phrase on commence un récit.

Quelque part, « Et c’est ainsi que je suis née », c’est une phrase de conclusion, ça pourrait être la dernière page d’une histoire. Pourtant, c’était le début pour moi. Et de voir comment cette tête va sortir et comment cette question est résolue en 10 pages, je me rends compte qu’il ne s’agissait pas que de raconter cette naissance-là. Pas que celle-là.

J’ai emmagasiné des observations —sur l’aéroport parce que j’y ai un peu travaillé ou sur les situations de personnes étrangères via une association dont je suis proche, où je me suis retrouvée au contact de personnes dans des situations d’une grande violence — mais aussi des réflexions sur la politique actuelle, française ou internationale, sur la précarisation qui me révoltent. C’est aussi ces paliers-là que je voulais partager dans ce livre.

De la même manière que je me questionne personnellement sur comment on peut vivre dans un monde aussi insupportable de violence, où on assiste en ce moment à une radicalisation des idées d’extrême droite combinée à un capitalisme qui ne semble pas montrer de signe de faiblesse, ou qui s’adosse à des démocraties qui n’en sont plus… ces questions je me les pose tout au long du récit.

Et ce récit-là, qui est circonscrit —qui ne m’informe pas sur la manière dont ça peut se passer dans notre monde— me permet de sublimer cette question ou en tout cas, de lui donner du corps.

Il y avait des choses très importantes dans cette espèce de théâtre qu’est l’aéroport. De montrer à la fois le rapport au travail, les inégalités d’existence et d’inviter aussi les lectrices et les lecteurs à se poser la question de cet imaginaire collectif autour de ce lieu. Un lieu qui est à la fois perçu comme un lieu de liberté, de progrès, de modernité, de rêve et en même temps, qui est comme un symbole ou s’incarnent les problématiques systémiques, sociales, écologiques qui traversent l’ensemble de nos sociétés…

Il y a une scène d’expulsion avec une femme et son enfant qui sont obligés de quitter le territoire, et cette question rebondit sur le corps du personnage principal.

Ce personnage, qui n’a pas un corps adapté va tenter de s’émanciper, c’est un livre qui a les aspects du conte, mais qui est très ancré dans le présent…

F.M. : J’ai envie de parler de choses très concrètes. C’était déjà le cas dans certains de mes autres livres, mais le rapport à la fiction permet une souplesse et un jeu vis-à-vis d’un réel que je ne pourrais pas aborder d’une manière purement documentaire. Mais ce n’est pas tellement volontaire, c’est juste comme ça que je le vois.

Il s’agit d’inviter ce réel, quelque part, dans une machine qui le rend archétypal avec ce léger décalage qui fait que ça n’est pas contextualisé. Il n’y a pas tellement besoin d’associer l’aéroport à Roissy par exemple, ça reste des archétypes qui interpellent l’imaginaire collectif des lectrices et des lecteurs sur lesquels on peut projeter ce qu’on veut, d’une certaine manière.

Avec une écriture poétique qui n’est pas là pour adoucir les choses, mais invite plutôt à cet imaginaire très concret, qui parle du monde du travail et de questions sociales, très crues.

Dans tes livres, il est question de transmission, héritage, atavisme, ce sont des thématiques qui s’imposent, peu importe le sujet, ou tu y réfléchis en amont ?

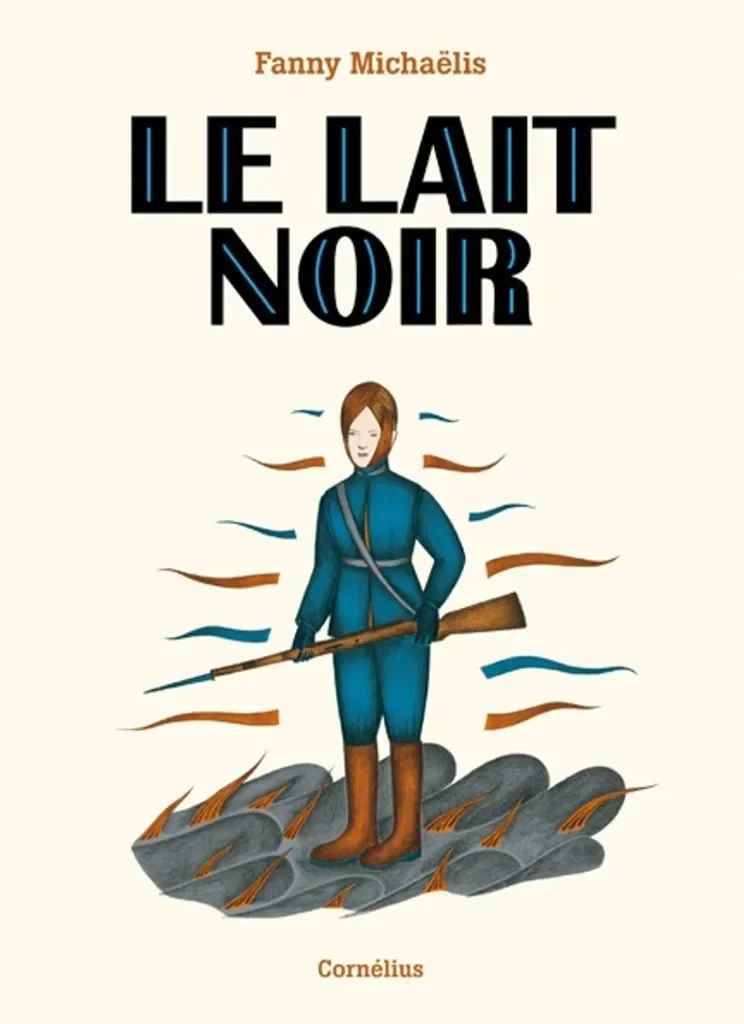

F.M. : C’est en moi. Ce n’est pas forcément des choses dont j’ai envie de parler. Par exemple dans Le Lait noir qui parle d’exil, c’est mon livre le plus personnel dans le sens où ça implique une histoire familiale même s’il y a de la fiction et un décalage.

C’est important que ce soit décollé du passé pour pouvoir résonner dans le présent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, à Gaza par exemple, on voit que ça réactive ces questions, et on voit que ce n’est pas en les figeant dans le temps qu’on peut mieux les penser. L’histoire est très importante, mais je ne suis pas historienne, ce n’est pas mon enjeu. Et je n’avais pas non plus envie d’en faire une histoire psychanalytique même si ça m’intéresse beaucoup et qu’à titre personnel ça m’enrichit.

Dans Le Lait noir, il y a des personnages qui n’ont pas d’histoire ou dont l’histoire est absolument méprisée, ils n’ont pas de consistance pour le monde dans lequel ils sont reçus : eh bien cette grand-mère, c’est un peu l’incarnation de cette mémoire-là. De cette nostalgie, peut-être, et de cet attachement affectif à un ailleurs qui est en nous mais qui nous échappe, qui est peut-être perdu, mais qui est certainement un bien commun parce qu’on a tous cette idée-là qu’on vient de quelque part —et c’est toujours une quête.

Sur la couverture d’Et c’est ainsi que je suis née, où on peut voir à la fois la position d’un accouchement, à la fois une attitude guerrière, avec d’autres couches de lecture, le côté Gulliver, la foule des sans têtes… comment tu l’as trouvée, est-ce qu’il y a eu beaucoup d’itérations ?

F.M.: Je pense que pour toutes les autrices et les auteurs, la couverture, c’est vraiment un moment pénible. Parce qu’à la fois, il faut inviter à la lecture, laisser les choses ouvertes et en même temps, ne pas tout dévoiler.

Je l’ai faite vraiment à la fin, une fois que j’avais terminé le bouquin, mais c’est venu assez vite. J’avais l’idée qu’il fallait que quelque chose de cet « à l’envers » soit présent —la couverture est à l’envers, mais c’est le cadrage qui veut ça— et en même temps que ça fasse référence au début du livre et à la fin du livre, sans trop en dévoiler.

Comme tu dis, elle est dans une attitude guerrière —ou en tout cas de lutte— et en même temps, traversée par une faille qu’on pourrait imaginer comme une blessure, mais qui dévoile l’idée qu’il ne s’agit pas que d’un corps individuel : ce corps est habité, et cette blessure laisse la possibilité de quelque chose de collectif. Elle n’est pas seule à avoir cette arme en main, ils sont des centaines.

C’est à la fois très frontal —avec le regard vers le lecteur, la lectrice— et en même temps il y a cette idée de profondeur de champ sur l’idée d’un corps qui est à la fois, un corps féminin, un corps individuel, mais aussi un corps collectif.

Par le jeu de la typo, le Je se retrouve souligné par l’accent de née, et justement l’héroïne n’a pas de nom, elle est Je, il y a des variations de visages pour cette jeune femme, comme pour justement incarner tous ces destins. C’est aussi une histoire qui parle de la force du collectif face à cette pression du capitalisme, il y avait une volonté de pouvoir se projeter ?

F.M. : Le personnage principal, qui n’a pas de nom, est un peu comme une chambre d’écho effectivement. Elle est à la fois cette espèce de regard qui se pose sur le monde et sur lequel, le réel rebondit —c’est sa vision des choses.

C’est porté par une voix off —sa voix intérieure— et en même temps, il y a des allers-retours avec des scènes hyper concrètes, très dialoguées. Sans dévoiler la dramaturgie, son corps, son regard sont impliqués de telle manière qu’effectivement ils sont l’écho de toutes ces problématiques de domination, ces questions d’inégalité d’existence, de machine à détruire et invisibiliser…

Il y a une interrogation sur une forme de système et il s’agit à la fois d’un personnage qui a une structure individuelle, mais, en même temps, qui est là pour porter ou interroger la question d’une voix collective, d’un soulèvement collectif. D’incarner ces accumulations de violence et de questionner quel est le déclencheur qui fait que ça explose à un moment donné.

Une langue commune doit se former pour pouvoir inventer autre chose —autre chose, que je ne propose pas dans le livre, c’est vraiment un hors-champ— comment cette langue va se construire ?

C’est une vraie question qui reste en suspens, même si j’avais des exemples concrets. Il y a des organisations communes, de lutte et de solidarité qui existent et qui peuvent être des propositions, mais dans le livre, ça reste une question ouverte.

Il y a cette idée de renversement, « l’endroit était pour moi l’envers » dit la jeune fille, ça résonne beaucoup avec ce renversement du sens, de l’appauvrissement du langage par les politiques depuis la première ère Trump…

F.M. : La question politique par rapport au langage, à la vérité, au sens (ou au non-sens) elle se pose effectivement et elle se fait l’écho de ces premières planches.

Par la suite, cette confrontation s’incarne dans la ville et parce qu’elle décide de s’arracher à quelque chose, elle se jette dans le monde avec une telle violence que quelque chose se produit —qui n’est pas toujours heureux, mais qui n’est pas non plus dramatique— et qui peut faire écho à des choses qu’on a toutes et tous, vécues, qui font partie de la vie.

Mais à ce moment précis du récit, on est encore dans quelque chose qui pose un personnage en marge de sa propre parole, de son propre langage. Et qui, par un jeu graphique, se formule de telle manière que l’on comprend qu’elle est à côté. À côté d’une possibilité relationnelle avec le réel, avec les gens, avec les autres.

Parce que sa propre parole ne peut pas se produire dans le monde —avec ce jeu par rapport au père,à la mère, à ce petit théâtre familial— et que quelque part elle-même en souffre. Elle souffre de ce regard inversé, ou de sa disposition corporelle qui ne lui permet pas d’être dans une forme de norme.

C’est une question d’adaptation. Là, clairement, le personnage se pose d’emblée comme inadapté. Elle est inadaptée, mais cette disposition qui pourrait apparaître comme une forme de handicap ou d’absence de compétence pour vivre, lui donne finalement une compétence : celle d’un regard porté sur le monde et de pouvoir participer d’un soulèvement nécessaire, face à cet ordre systémique est insupportable.

Il y a une planche où elle dit qu’elle n’est pas malheureuse et que le fait d’être en creux, quelque part, lui permet d’être habitée par toute chose. On pourrait parler d’empathie ou d’hypersensibilité, qui peut être vécue comme un handicap, une forme d’inadaptation et cette non-compétence se renverse.

Dans ton travail en général, il y a ces jeux avec les expressions ou métaphores parfois prises au pied de la lettre qui donnent un côté poétique ou décalé, le dessin met en lumière l’importance de la langue ?

F.M. : Pour ce livre-là, la question de l’écriture a été moins complexe à aborder que dans les précédents, qui sont quasiment sans texte. Il n’y en a pas énormément dans celui-là non plus, mais il a de l’importance. Je le travaille en tant que tel, à part.

Mais par rapport à ce que tu dis, c’est vrai qu’il y a un langage dans le dessin et le dessin me permet vraiment de parler. Et inversement le texte peut permettre de créer des images et ce jeu-là m’intéresse.

C’est pour ça que je me sens à ma place dans la bande dessinée, parce que le récit et la séquence permettent de parler et l’écriture vient rebondir, enrichir quelque chose. Mais mon envie d’histoire se passe dans l’image.

Et ce texte te permet de décaler un peu l’interprétation ? De créer une dualité ?

F.M. : J’ai essayé d’enlever les choses redondantes pour faire respirer au maximum la partie dessin. Et le fait que je me pose pas de contrainte en termes de représentation me permet d’être libre de faire une pleine page ou quelque chose qui peut-être se rapproche plus de l’illustration, voir de quelque chose de plus pictural ou de plus abstrait… qu’il y ait quelque chose de sensible qui passe par le dessin, la matière, et qui ne soit pas forcément nommé.

C’est très sujet à l’interprétation des lectrices et des lecteurs. Il y a une zone qui peut perturber, avec une libre interprétation sur certaines pages, notamment les scènes sexuelles qui ne sont pas représentées, mais plutôt soulignées.

Comment travailles-tu, quels sont tes outils ?

F.M. : C’est du crayon, du crayon 3H à 10B —c’est une gamme de crayons avec des crayons très noirs et des crayons beaucoup plus clairs— et une gomme, une règle et du papier. C’est assez rudimentaire, il n’y a pas tellement d’outils, mais ce sont des outils qui me vont très bien parce que je trouve qu’on peut faire beaucoup de choses avec.

Peut-être que je me lasserai, mais le crayon permet beaucoup de choses : aller de la matière à la représentation. Être dans le plaisir de chercher des formes et des matières qui ne sont pas uniquement de la figuration, mais qui donnent du corps au dessin.

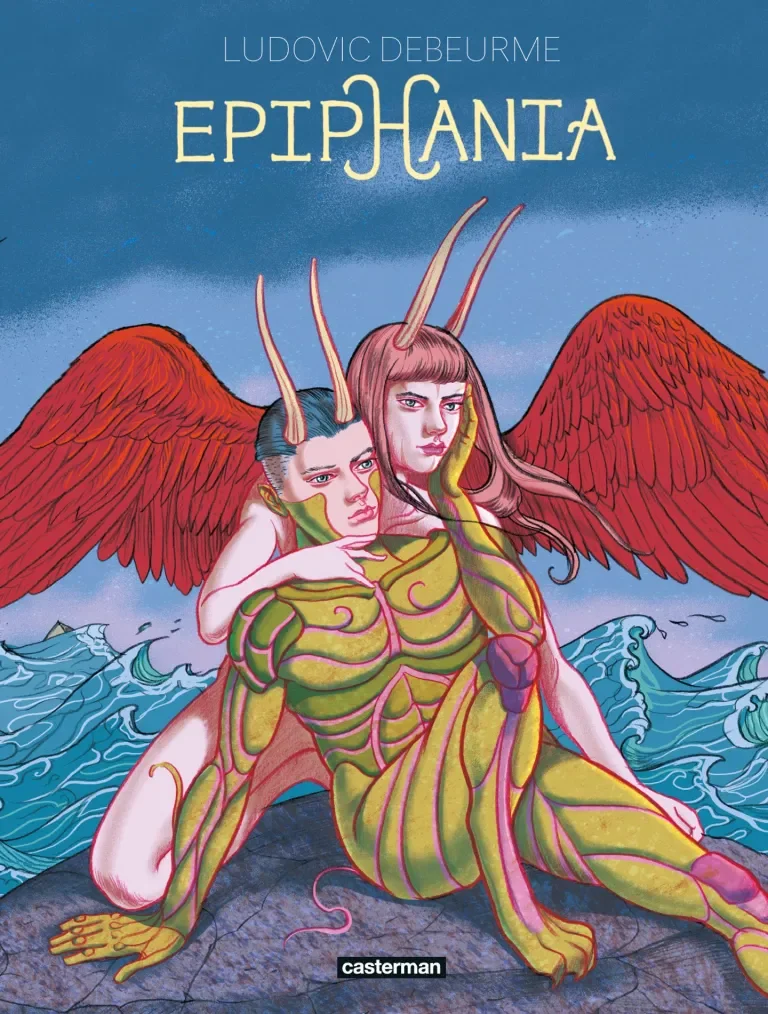

Et aussi, je voulais parler de couleur, parce que tu parles du noir & blanc là, mais dans Une Île, tu as une palette très colorée avec des jeux de superposition, des motifs ; tu as fait aussi les couleurs d’Epiphania deLudovic Debeurme avec un côté très pictural, il y a du modelé, des couleurs peu courantes…

F.M. : J’adore les couleurs et l’illustration de commande pour la presse ou l’édition m’a vraiment permis de découvrir ou de redécouvrir —parce que j’ai fait de la peinture avant de faire de la bande dessinée— que j’aimais vraiment la couleur. Et que je pouvais l’utiliser avec tout le plaisir que ça comporte.

Pour Epiphania, la trilogie de Ludovic Debeurme, on a réfléchi ensemble puis j’ai travaillé de mon côté et Ludovic est ré-intervenu sur des choses et c’était passionnant de pouvoir travailler en se posant la question des références, en cherchant des atmosphères aussi longtemps.

Mais pour un projet de narration personnelle, ça ne s’impose pas du tout. C’est-à-dire que ça serait vraiment aller du côté d’une surcharge illustrative que je ne désire pas. Pour un projet comme Et c’est ainsi que je suis née, la couleur serait vraiment superflue parce que je n’ai pas pensé les dessins comme ça.

Je ne me suis autorisée la couleur que sur la couverture parce que le livre est un objet, il faut lui donner une peau, un corps et une carnation au sens propre. Ça ne me semblait pas un non-sens, même si on pourrait se questionner : c’est un livre en noir & blanc, du coup, c’est un peu bizarre de mettre la couverture en couleur, mais j’aime bien cette friction quelque part.

Mais peut-être que le jour viendra où j’aurai envie de faire de la bande dessinée en couleur, et ça aura du sens. J’ai essayé, j’ai eu des débuts de projets, mais qui n’étaient pas du tout convaincants.

Tu fais de la bande dessinée, de l’illustration, et tu parlais de peinture tout à l’heure, je voulais savoir est-ce que tu pratiques aussi le carnet de croquis ?

F.M.: Pas trop. J’ai fait une école de BD à Saint-Luc à Bruxelles, et à l’époque, on dessinait beaucoup sur le motif, tout le monde avait des carnets de croquis, moi aussi. Mais je ne croque pas les gens, je dessine rarement dans le métro, mais ça ne m’empêche pas de collectionner des impressions, des images —peut-être que je me fais trop confiance— mais l’idée de les imprimer dans ma tête et de m’en servir après, au moment, le moment venu, c’est plus ma manière de faire.

Dans mes carnets je note des idées, du texte ou des images qui s’associent ou qui viennent, mais je n’ai pas cette pratique, presque musculaire, du dessin. J’aimerais bien, mais ce n’est pas très intéressant quand je le fais [rires] donc je ne suis pas convaincue.

Je te demandais ça aussi, parce que dans ce livre il y a des traits très géométriques pour dessiner les personnages, à la règle, c’était une envie graphique ?

F.M.: Dans mes illustrations pour la presse ou pour les livres, ce sont des outils que j’utilise souvent. Mais le fait d’avoir beaucoup d’illustrations ces dernières années et d’avoir moins fait de bandes dessinées —je n’avais pas sorti de bande dessinée depuis Le Lait noir, donc ça fait presque 10 ans— ça a invité dans ma pratique d’autres outils. Des outils qui ne sont pas des outils de ouf, mais qui donnent au dessin cette tension entre des recherches de matière —avec un côté pictural— et en même temps, quelque chose de très dessiné —presque constructiviste.

Il faut laisser parler ses affections pour certaines choses —je pense à Fernand Léger— mais aussi ne pas se brimer donc, il y a des coups à la règle —la ville est comme une machine, qui correspond presque plus à celle du 19e siècle qu’aux villes actuelles. C’est aussi un plaisir de dessinatrice.

On a vu ça sur ton affiche pour la BD à tous les étages au Centre Pompidou, c’était très à la règle et on se dit qu’il a une suite.

F.M.: Oui, c’est exactement ça, le fait de m’être tellement concentré sur certaines images très longtemps —typiquement cette affiche— et de pousser crayonné, réintervenir… Il n’a pas eu tellement de modifications, mais il fallait penser les choses longtemps pour que le trait soit bien. C’était un peu stressant. Et puis le Centre Pompidou il fallait le représenter quelque part donc, c’était difficile de contourner la question de la règle [rires].

Le fait de s’attarder longtemps sur une image m’a aussi fait revenir différemment à la bande dessinée, avec une envie de composer les planches dans leur entièreté et de vraiment m’y attarder. Et du coup, j’ai été assez lente parce que j’ai passé du temps sur certaines planches que j’ai vraiment pensé comme des petits tableaux —il y a des planches qui m’ont pris moins de temps que d’autres— mais j’ai traîné dessus [rires].

J’espère mettre moins de temps pour le prochain album, je travaille sur un projet sur lequel j’aimerais moins avoir à m’interrompe systématiquement pour aller jusqu’au bout, mais encore une fois je serais allée plus vite ça aurait été moins pénible, mais ça n’aurait pas laissé mûrir les choses je n’aurais peut-être pas trouvé la fin, peut-être que je me serais perdue en route, j’en sais rien.

Finalement, je ne regrette pas, mais « stratégiquement » [rires] je préférerais mettre moins de temps pour la prochaine.

En complément de cette lecture d’Et c’est ainsi que je suis née, je vous conseille d’explorer ses autres livres—Avant mon père aussi était un enfant, Géante, Le Lait noir— mais aussi de découvrir ses illustrations en couleurs récentes dans Ce que disent les rêves, où elle illustre les contes de Muriel Bloch, ou dans ses livres jeunesse : Une île et Dans mon ventre.

Thomas Mourier, le 13/01/2026

Fanny Michaëlis - Et c’est ainsi que je suis née - Casterman

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

12.01.2026 à 18:45

Apprendre à regarder autrement avec Gehrard Richter

Texte intégral (11945 mots)

La leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement. D’où l’importance d’aller voir, avant sa fermeture le 2 mars 2026, la formidable rétrospective de 50 années de son travail que propose la Fondation Louis Vuitton.

© Gerhard Richter

Gerhard Richter est né en 1932 à Dresde, dans une Allemagne en plein basculement. Enfant du nazisme, adolescent dans l’Allemagne de l’Est communiste, il grandit dans un pays marqué par la propagande, la surveillance et la reconstruction d’après-guerre. Il est formé à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, où l’enseignement repose sur le réalisme socialiste, imposé par le régime.

En 1961, quelques mois avant la construction du mur de Berlin, Richter décide de fuir et passe à l’Ouest. Ce changement radical (passer d’un système idéologique à un autre) le marque profondément. Il découvre alors la liberté artistique de Düsseldorf : l’abstraction américaine, le Pop Art, les expériences conceptuelles… tout ce qui lui avait été interdit en RDA. Cette confrontation brutale entre deux univers visuels opposés crée chez lui une méfiance durable envers toutes les images, qu’elles soient politiques, photographiques ou même picturales.

C’est ce doute qui devient le véritable moteur de son travail. Plutôt que de peindre d’après nature, Richter choisit dès le début de peindre d’après des photographies existantes : des images de journaux, de son album de famille, des archives scientifiques ou historiques. Il les agrandit, les floute, les efface ou les recouvre. Ce geste révèle déjà que toute image est une construction, un filtre, une distance.

Tout au long de sa carrière, cette tension entre réalité et fiction, mémoire et effacement, figuration, abstraction et technologie revient sans cesse. Richter n’a jamais cessé de tester les limites de la peinture : il transforme des photographies, il peint des crimes en les rendant étrangement décoratifs, il crée des panneaux de verre qui reflètent le monde au lieu de le représenter, il explore l’abstraction systématique, puis les images numériques et scientifiques.

À chaque étape, on a l’impression qu’il reformule la même question : qu’est-ce qu’une image ? Et que peut encore la peinture à une époque saturée d’écrans et de photographies ? Ce sont les questions, dont il fut parmi les premiers artistes à réaliser toute l’importance, et qui sont devenues aujourd’hui d’une actualité brûlante avec l’essor des nouvelles technologies de fabrication et de diffusion des images, qu’aborde l’exposition rétrospective de son oeuvre organisée par la fondation Louis Vuitton.

Exceptionnelle par son ampleur : cette exposition réunit plus de 275 œuvres, couvrant plus de soixante ans de création, de 1962 à 2024. On y trouve des peintures, des dessins, des aquarelles, des sculptures, des œuvres sur verre, mais aussi des photographies peintes et des documents préparatoires. C’est l’une des rétrospectives les plus complètes jamais organisées sur Richter, et elle offre un terrain idéal pour comprendre sa manière singulière de travailler avec les images. Cette interrogation traverse l’ensemble de son œuvre, qu’il s’agisse des portraits flous des années 1960, des œuvres liées au terrorisme de la Fraction Armée Rouge, de ses grandes abstractions ou de la série sur les camps de concentration : Birkenau.

En suivant le fil de son parcours, l’exposition commence avec ce qui marque véritablement le début de la carrière de Richter en Allemagne de l’Ouest : les photo-peintures qu’il réalise à partir de 1962, juste après son arrivée à Düsseldorf. Ces premières œuvres montrent que, dès le départ, Richter choisit de travailler non pas d’après le réel direct, mais d’après des images déjà produites par la société. Copier des photographies, ce geste apparemment simple devient le point de départ d’un véritable renversement de la peinture.

De la copie photographique à l’altération du réel

Dans la première galerie, on découvre une série d’images dont les sujets semblent extrêmement ordinaires. Il commence par peindre Tisch (Table), en 1962 qu’il inscrira plus tard comme l’œuvre n°1 de son catalogue raisonné. Ce tableau résume parfaitement le programme de son art. Avant même de peindre, il altère la photographie : il l’efface partiellement au solvant, créant une zone blanche au centre de l’image. Ensuite seulement, il repeint cette photo déjà abîmée. Ce double geste d’effacer et reproduire crée une tension fondamentale : la peinture affirme quelque chose et le nie en même temps. Richter montre ainsi qu’il ne croit plus à l’idée d’une copie fidèle ou transparente : pour lui, toute image est déjà un fragment, une construction, une mémoire trouée. Cet entre-deux deviendra la matrice de toute son œuvre.

Gehrard Richter : Tisch (Table). 1962

Donc dans ce premier ensemble on peut voir que Richter commence par choisir des images banales : une table trouvée dans un magazine, des paysages quelconque, mais aussi (et c’est essentiel) des photographies de sa propre famille, qu’il n’identifie pas encore comme telles.

Dans Familie am Meer ou Onkel Rudi, ces visages lui appartiennent, mais Richter les traite comme n’importe quelle autre image trouvée : des documents visuels, anonymes, déchargés de leur poids affectif. Ce n’est que plus tard qu’il reconnaîtra leur dimension autobiographique.

Parmi ces images figure l’une des œuvres les plus bouleversantes de ses débuts : Tante Marianne (1965). Le tableau montre sa tante tenant le jeune Richter bébé. Derrière cette scène intime se cachent les fractures profondes de l’histoire familiale : Marianne, diagnostiquée schizophrène, fut assassinée par les nazis dans le cadre du programme d’euthanasie (Aktion T4). Son oncle Rudy apparaît sur d’autres images en uniforme SS. Plus tard, en 1957, Richter épousera sans le savoir la fille du médecin SS responsable de l’hôpital où sa tante avait été tuée. Quant à son père, enrôlé malgré lui dans le parti nazi, il perd son emploi après la guerre. Tout cet héritage familial, longtemps refoulé, fait écho à la Vergangenheitsbewältigung, ce travail allemand pour surmonter le passé, un enjeu central chez Richter, même si lui-même, au moment de peindre ces images, refuse encore de les considérer comme autobiographiques.

Gerhard Richter : Tante Marianne. 1965

C’est aussi à cette période, à partir de 1963, qu’apparaît son procédé le plus célèbre : le flou. Richter frotte la peinture encore humide pour brouiller les contours. Le flou n’est pas là pour créer une atmosphère nostalgique : il exprime au contraire une incertitude, presque un aveu d’échec volontaire. Il marque la distance entre la photo brute et notre regard, et met en doute la croyance selon laquelle une image, parce qu’elle ressemble au réel, serait plus vraie.

Ce travail de distanciation se radicalise dans Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières), peint en 1966. Richter utilise une coupure de presse montrant huit jeunes femmes assassinées dans un dortoir à Chicago. En isolant ces visages du texte qui relatait le drame, il transforme un fait divers tragique en une image sérielle qui rappelle le Pop Art d’Andy Warhol, un artiste qu’il admire. Mais contrairement à Warhol, Richter rejette toute forme de spectaculaire. Le flou efface les détails, atténue la violence directe, et révèle comment les images de presse peuvent banaliser même les événements les plus atroces. Le tableau met au jour notre fascination collective pour le crime, tout en soulignant l’éthique fragile de la représentation. À partir du milieu des années 60, Richter commence aussi à s’intéresser à d’autres types d’images, mais avant d’aborder ces paysages urbains, l’exposition montre un premier déplacement important dans son travail : l’entrée dans l’espace réel.

Gerhard Richter : Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières). 1966

En 1967, il réalise 4 Glasscheiben (4 panneaux de verre), une œuvre composée de quatre grandes plaques de verre transparentes montées sur une structure métallique. Ici, il ne peint plus rien : il crée un objet. Ces vitres ne montrent rien, ne protègent rien. Elles reflètent l’environnement, dédoublent les visiteurs et transforment la perception de l’espace. On reconnaît l’influence du minimalisme, mais le questionnement reste le même : qu’est-ce qu’une image, si elle ne sert plus à figurer, mais à filtrer le réel ?

L’année suivante, en 1968, ce déplacement s’accompagne d’un élargissement des sujets. Avec Stadtbild D (Paysage urbain D), il part d’une photographie de ville et adopte pour la première fois un style plus cru, presque expressionniste. La ville apparaît fragmentée, comme frappée par une violence sourde. On peut y lire l’ombre des villes détruites de la Seconde Guerre mondiale qu’il a vues enfant. Sans illustrer explicitement la guerre, Richter laisse la mémoire collective affleurer à travers une simple image de rue. Cela devient une constante chez lui : le passé surgit non pas par narration, mais par résonance.

Enfin, en 1971, Richter aborde la sculpture figurative de manière exceptionnelle dans son parcours avec Zwei Skulpturen für einen Raum von Palermo (Deux sculptures pour un espace de Palermo). À la fin des années 1960, il se lie d’une grande amitié avec l’artiste Blinky Palermo, qu’il a rencontré à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1971, Palermo expose une peinture ocre jaune qui recouvre les quatre murs d’une pièce dans une galerie à Munich. Richter, enthousiaste, lui dit qu’il faudrait « ajouter des sculptures ». Il réalise alors un moulage en plâtre du visage de Palermo, Palermo l’aide à faire le sien, puis Richter modèle le reste des têtes : cheveux, oreilles, arrière du crâne. Sur ces moulages, il applique ensuite une peinture grise grossièrement brossée.

Ce geste brouille les traits, efface les identités, et transforme ces portraits en sortes de présences spectrales. Même en trois dimensions, Richter poursuit le même questionnement : partir d’une empreinte du réel pour la recouvrir, l’altérer, et montrer que toute représentation reste une forme de distance, jamais une présence pure.

C’est précisément à ce moment du parcours que l’exposition introduit un ensemble essentiel : l’Atlas, commencé dès 1964. Ce vaste regroupement de photographies trouvées, images de presse, photos personnelles, esquisses et documents constitue le laboratoire visuel de Richter. L’Atlas accompagne toute sa carrière, révélant comment il collecte, classe et observe les images avant de les transformer. Il fait le lien direct entre les photo-peintures des années 60 et les expérimentations systématiques des années 70.

Cette première partie du parcours montre donc comment Richter part d’un geste presque naïf de copier une photographie pour en faire un véritable outil critique. En modifiant, floutant, détruisant ou recouvrant l’image, il transforme la peinture en un espace de doute. Elle ne sert plus à affirmer la réalité, mais à révéler à quel point toute image la transforme, la réduit ou la déplace. C’est ce rapport complexe entre ce que l’on voit et ce que l’on ne peut plus voir qui définit les débuts de Richter et pose les fondations de tout son futur travail.

Le passage au grand format : entre abstraction, systématisation et monumentalité

Après les premières photo-peintures des années 60, centrées sur l’image, la mémoire et le flou, l’exposition nous fait entrer dans une décennie décisive : les années 1970. À ce moment-là, Richter élargit littéralement son vocabulaire. La peinture devient un champ d’expérimentation, un laboratoire où il peut tester aussi bien les systèmes conceptuels, les grilles de couleurs que les possibilités de l’abstraction. C’est aussi une période où l’avant-garde internationale annonce la “fin de la peinture”. Richter ne s’y oppose pas frontalement, mais il absorbe ces influences pour prouver que la peinture peut encore penser, interroger, se transformer.

En 1972, Richter est invité à représenter l’Allemagne à la Biennale de Venise : c’est son véritable premier pas sur la scène internationale. Pour ce contexte exceptionnel, il choisit d’interagir avec l’architecture néoclassique du pavillon allemand, un bâtiment lourd d’histoire, construit dans les années 1930. Il y installe une frise monumentale de 48 portraits d’hommes célèbres, trouvés dans des dictionnaires et encyclopédies. Aucun choix esthétique ou idéologique précis : les images sont sélectionnées presque au hasard. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont la monumentalité du dispositif crée une égalité visuelle entre ces figures savantes, comme si toutes devenaient interchangeables.

Disposés d’une façon similaire par la fondation Louis Vuitton, ils sont alignés sur les murs, ces portraits forment une sorte de décoration, de citation, ou même de tombeau, qui s’accorde étroitement à l’architecture du pavillon. Pour la première fois, Richter utilise la peinture à une échelle symbolique et publique, dépassant le simple cadre de l’image.

Gerhard Richter : 48 portraits. 1972

Le changement d’échelle : de l’image intime à la peinture publique

Avec les 48 Portraits, Richter expose au spectateur une accumulation d’images, un ensemble riche, presque saturé d’informations. À l’inverse, lorsqu’il commence ses peintures grises au début des années 1970, il adopte une stratégie totalement opposée : réduire la peinture à son strict minimum. Dans ces œuvres monochromes, tout est recouvert de gris. Les tableaux ne se distinguent plus par leur motif inexistant mais par la manière dont la couleur est déposée, on y voit avec l’épaisseur des couches, des gestuelles plus ou moins perceptibles, une variation de texture. C’est alors qu’avec une seule teinte, Richter explore une multitude de nuances possibles.

Le résultat produit une impression d’effacement, d’absence d’expression individuelle. Le gris devient la couleur du neutre, de la retenue, presque de l’impersonnel. Là où 48 Portraits construisait une monumentalité fondée sur la multiplication des images, les Gris instaurent une monumentalité qui repose sur le retrait, sur une présence silencieuse et dépouillée. Cette neutralité devient une forme d’architecture : la peinture cesse d’être un récit ou une imitation, elle devient un lieu. Ce passage au monumental amplifie tout ce qu’il a exploré dans les années 60 : le doute, l’effacement, la distance deviennent littéralement spatiaux.

La peinture comme système : hasard, grilles et répétitions

En parallèle de cette exploration du format, Richter s’engage dans une autre direction, très liée aux courants conceptuels du moment : il met en place des systèmes, des règles, des protocoles. Il cherche à neutraliser la main du peintre, à réduire l’expression personnelle, et à voir ce que devient la peinture lorsque l’artiste s’efface derrière une procédure. Les nuanciers de couleurs, qu’il développe dès 1966 mais qu’il systématise au début des années 70, en sont un exemple essentiel. Dans 1024 Farben (1973), il établit une gamme de couleurs entièrement déterminée, puis les répartit dans une grille où chaque case est attribuée par tirage au sort. Il ne compose plus : il distribue.

La couleur n’est plus une intuition : elle devient un code.

Ces grilles produisent des images vibrantes, presque pré-numériques, comme si Richter anticipait les pixels avant l’ordinateur. Elles montrent comment une peinture peut exister sans composition traditionnelle, sans geste expressif, simplement à partir d’un système. Avec ces œuvres, il prouve que la peinture peut devenir une structure objective, mais rester profondément visuelle.

Gerhard Richter : 1024 Farben. 1973.

Mettre en tension photographie, peinture et histoire de l’art

Richter refuse de choisir un langage définitif. Pendant qu’il développe des systèmes abstraits ou des surfaces neutres, il continue à travailler d’après photographie et à dialoguer avec l’histoire de l’art. Cette tension entre photographie, peinture et histoire de l’art apparaît de manière exemplaire dans plusieurs œuvres de la décennie, notamment les 48 Portraits présentés à la Biennale de Venise en 1972, évoqués plus tôt et qui prennent ici toute leur signification. En uniformisant ces images encyclopédiques en noir et blanc, Richter transforme le panthéon culturel occidental en un système visuel, presque en un code, plutôt qu’en une série d’individualités.

Il en va de même avec la série Annonciation d’après Titien (1973). Richter y copie un chef-d’œuvre de la Renaissance à partir d’une simple carte postale. La copie commence fidèlement, puis l’image se brouille, se désagrège, se transforme en variations presque abstraites. Le flou devient la preuve que copier une image ne garantit jamais d’en saisir la vérité. Dans les deux cas, Richter montre que la peinture peut à la fois reprendre des images existantes, les monumentaliser, les détruire partiellement et en faire naître un nouvel espace de sens.

Gehrard Richter : Annonciation d’après Titien. 1973

Une étape décisive : la peinture devient un langage évolutif

Ce qui est frappant dans cette partie du parcours de l’exposition, c’est que Richter n’abandonne rien de ce qui a fait sa force dans les années 60. Il continue de partir d’images existantes, il garde le flou, il maintient une distance critique. Mais en même temps, il élargit tout : l’échelle, les procédures, les variations. La peinture devient un langage évolutif. C’est alors qu’elle n’est plus seulement une image fixée sur une toile, mais un ensemble de possibles, une succession de systèmes, de surfaces, de gestes, de copies et de variations. Elle passe d’un registre à l’autre sans jamais perdre sa cohérence.

Cette décennie des années 70 est donc décisive : elle montre que Richter n’est pas seulement un peintre de l’image, mais un peintre de la pensée, un artiste qui interroge la peinture dans toutes ses dimensions spatiales, historiques, conceptuelles. Et elle prépare directement les années 80, où Richter va faire exploser l’abstraction tout en revenant, paradoxalement, à des images intimes d’une grande douceur, comme les portraits de Betty ou les natures mortes silencieuses.

Les années 1980 : entre monumentalité abstraite et retours intimes

Après les expérimentations conceptuelles et les surfaces systématiques des années 1970, l’exposition nous fait entrer dans les années 1980, qui marquent un nouveau tournant dans la carrière de Richter. À ce moment-là, un nouveau contexte international apparaît : un peu partout, on assiste au “retour de la peinture”. En Allemagne, le mouvement des Nouveaux Fauves (Baselitz, Kiefer, Lüpertz) remet la figure et la matière au centre. Richter, fidèle à son doute fondateur, ne se laisse pas absorber par cette mode, mais il répond à sa manière : en inventant une abstraction d’un genre totalement nouveau, née à la fois du geste, du hasard, de la transformation d’esquisses, et d’un rapport toujours critique à l’image. Au début des années 80, Richter développe ce qui deviendra l’une de ses signatures majeures : les Abstraktes Bild, des peintures abstraites d’une ampleur spectaculaire.

Gerhard Richter : Abstraktes Bild. 1986

Contrairement à l’abstraction expressive américaine, ces œuvres ne sont jamais improvisées. Elles commencent souvent par de petites esquisses au crayon, à l’aquarelle ou à l’huile, que Richter agrandit, transforme, puis attaque littéralement à la raclette, en raclant des couches successives de couleurs.

Ce procédé, qu’il perfectionne à partir de 1984, lui permet de créer des surfaces extrêmement denses, où des strates se révèlent ou disparaissent. Le tableau devient un champ de tensions : entre hasard et contrôle, entre construction et destruction. Ces peintures sont monumentales, parfois de plusieurs mètres, et plongent le spectateur dans un paysage abstrait en perpétuel mouvement.

Richter affirme d’ailleurs : « Le hasard est pour moi un outil, car il permet à la peinture d’être plus intelligente que moi. » Ce dialogue entre maîtrise et imprévu donne naissance à des surfaces denses, vibrantes, en perpétuelle transformation, où le spectateur se trouve immergé dans un paysage abstrait mouvant. Dans l’exposition, ces grands formats occupent des salles entières. Ils affirment une puissance picturale qui naît paradoxalement du doute : plus Richter remet en question la peinture, plus il la rend spectaculaire.

Le parallèle intime : portraits, natures mortes et douceur inattendue

Mais dans ces années 80 de bouillonnement créatif, Richter ne se contente pas de développer une abstraction monumentale.

En parallèle, presque en secret, il revient à des images profondément personnelles :

– des portraits de ses enfants,

– des scènes de famille,

– des natures mortes silencieuses.

Ces œuvres sont d’une finesse incroyable, réalisées à partir de photographies, comme à ses débuts. Elles montrent, à contre-courant de ses grands formats, une fragilité, une tendresse, une intimité. Dans l’exposition, Betty (1988) est sans doute l’un des tableaux les plus saisissants.

Gehrard Richter : Betty. 1988.

Richter y représente sa fille, alors âgée d’environ dix ans, vue de dos, détournant légèrement la tête vers un fond gris. La scène semble presque anodine, mais elle produit un effet très fort : ce n’est pas seulement un portrait, c’est une image sur l’attention, sur l’éloignement, sur la mémoire.

Ce qui frappe immédiatement, c’est le paradoxe : Richter peint sa propre enfant, mais elle nous échappe. Elle ne nous regarde pas, elle regarde ailleurs. Encore une fois, il part d’une photographie familiale, mais il transforme ce cliché intime en un espace de silence, un moment suspendu. Le tableau ne cherche pas à représenter la personnalité de Betty, mais plutôt la distance qui existe dans toute image : quelque chose ou quelqu’un est là, mais ne se laisse jamais saisir complètement.

Richter lui-même a souvent évoqué la manière dont ce tableau entre en résonance avec 18. Oktober 1977, le cycle historique qui le suit immédiatement dans son catalogue raisonné. Il parle d’une coexistence du tragique et du sublime, du politique et du personnel, comme si ces deux œuvres si différentes étaient en réalité deux manières de répondre à un même questionnement sur la fragilité humaine.

Il confie d’ailleurs que « l’art et la beauté sont l’apanage de l’espoir face à une réalité souvent difficile à supporter », la beauté étant pour lui l’opposé direct de la destruction et du désespoir. À travers Betty, ce geste est palpable : derrière la douceur du portrait, il y a une méditation sur la distance, le temps qui passe, l’impossibilité de retenir une image ou un être. Autre image emblématique des années 80 : la série des Kerze (Bougies, 1982, 1983).

Gerhard Richter : Kerze (Bougie). 1982

Richter y met en scène une simple bougie, peinte d’après une photographie, et aborde à travers ce motif le passage du temps, la fragilité de la vie, et même une dimension spirituelle que l’on n’associe pas spontanément à son œuvre.

La flamme, légèrement floue, vacillante, semble presque prête à s’éteindre.

Ce flou, typique de sa technique, n’est pas un effet nostalgique : il crée une distance, comme si cette lumière fragile appartenait à un souvenir qui se dérobe. Richter décline ce motif dans une série d’environ vingt-cinq peintures, réalisées entre 1982 et 1983, qui réinterprètent profondément la tradition des vanités classiques. Il compare d’ailleurs ces tableaux à des rites funéraires : la bougie allumée symbolise à la fois l’adieu, la présence apaisée d’une vie qui s’éteint doucement, et le temps qui s’écoule inexorablement. Comme dans les vanités du 17e siècle, le motif est simple, mais la charge symbolique est immense : tout disparaît, tout passe, et la peinture est là pour en porter la trace.

Ce qui rend ces œuvres particulièrement touchantes, c’est le contraste entre la monumentalité du format, car ce sont souvent de grandes toiles, et l’extrême simplicité du sujet. On y retrouve une attention très fine à la lumière, au quotidien, à la douceur des choses ordinaires, presque à l’opposé de la violence ou de la complexité des grands formats abstraits qui occupent à la même période une grande partie de son énergie.

Cette coexistence entre l’intime et le monumental, entre la douceur et la tension, entre la vie familiale et l’histoire collective, est l’un des traits les plus marquants de l’œuvre de Richter dans les années 80. Elle montre un artiste qui peut tout aborder, du plus personnel au plus politique, sans jamais sacrifier la profondeur ou la nuance.

Quand l’histoire collective s’invite dans la peinture : 18. Oktober 1977

Après avoir évoqué l’intimité lumineuse des Kerze et la douceur silencieuse du portrait de Betty, il peut sembler surprenant de voir Richter se tourner, presque au même moment, vers l’un des sujets les plus sombres et les plus sensibles de l’histoire allemande récente.

Et pourtant, le contraste est volontaire : Richter explique souvent que ces œuvres dialoguent entre elles.

La lumière fragile d’une bougie, le visage détourné d’une enfant, et les images fantomatiques de la Fraction Armée Rouge sont trois manières d’aborder une même question : comment représenter ce que la mémoire ne parvient pas à saisir, qu’il s’agisse d’un moment intime ou d’un traumatisme collectif ?

C’est dans cet esprit qu’il réalise, en 1988, la série 18. Oktober 1977.

Gerhard Richter : 18. Oktober 1977. 1988

Composée de quinze tableaux peints d’après des photographies de presse et de police, elle reprend les images liées à la Fraction Armée Rouge, un groupe terroriste d’extrême gauche actif dans les années 1970. Les tableaux montrent les membres du groupe emprisonnés, certains lors de leur procès, d’autres morts dans leurs cellules le 18 octobre 1977 date officielle de leur suicide, un épisode encore entouré de zones d’ombre.

Cette série marque une étape importante : elle montre que la peinture peut encore affronter l’histoire, mais sans violence, sans pathos, sans spectaculaire. Elle le fait par la distance, par le retrait, par la fragilité de l’image. C’est une réponse très personnelle à la question allemande du rapport au passé.

Une décennie de contrastes : douceur, violence, monumentalité

Ce qui frappe chez Richter dans cette période des années 80, c’est la coexistence de ces registres :

– l’abstraction la plus intense,

– les images intimes les plus fragiles,

– et l’histoire la plus sombre.

Richter ne sépare rien. Il refuse le cloisonnement. Pour lui, la peinture peut tout accueillir : le geste, la copie, la mémoire, l’histoire, l’intime. Dans l’exposition, cette coexistence est très forte : même dans des salles séparées, on perçoit une tension entre les grands formats abstraits, qui débordent littéralement des murs, et ces petites images silencieuses qui retiennent le regard.

Cette tension est la clé des années 80 : c’est une décennie où Richter prouve que la peinture, loin d’être dépassée, peut encore penser, questionner et toucher profondément.

Les années 2000 : verre, couleur, mémoire et transformations du réel

Après les grands cycles abstraits et les œuvres intimes des années 80 et 90, l’exposition nous conduit vers les années 2000, un moment où Richter transforme une nouvelle fois sa pratique. Il s’éloigne progressivement de la toile traditionnelle pour explorer d’autres matériaux, notamment le verre, qui devient l’un des centres de son travail. En même temps, il continue d’interroger l’image, sa matérialité, sa transparence, sa fragmentation et sa place dans la mémoire.

Ce moment marque une nouvelle étape dans son œuvre : la peinture n’est plus seulement un lieu de représentation ou d’expérimentation gestuelle, mais un espace où le réel lui-même est mis à l’épreuve.

Le verre occupe une place essentielle dans la dernière partie du parcours. Depuis les premières expériences menées en 1967 avec les 4 Glasscheiben, Richter s’intéressait déjà à la capacité du verre à transformer la perception. Mais au début des années 2000, le verre devient un médium à part entière.

Gehrard Richter : 6 panneaux verticaux. 2002/2011

Dans des œuvres comme 6 panneaux verticaux ou dans les grands ensembles de panneaux transparents, Richter ne peint plus d’image. Il construit un dispositif perceptif qui reflète, dédouble, fragmente et laisse passer la lumière. Le verre agit aussi comme un filtre qui introduit un flou naturel, un trouble optique. L’œuvre ne représente plus le monde : elle l’absorbe, le déforme et en montre l’instabilité.

Cette démarche prolonge toute sa carrière. Le flou des photo-peintures se manifeste ici non plus par le pinceau, mais par la matière elle-même. Transparence, reflets et opacités partielles deviennent des manières de mettre en doute ce que nous voyons.

Les abstractions tardives : geste, hasard et musique

En parallèle, Richter continue de développer une abstraction très riche, qui n’a plus tout à fait le même statut que dans les années 80. Les grandes toiles à la raclette réalisées autour de 2005 et 2010, notamment la série Cage, témoignent d’une maturité nouvelle.

Le titre renvoie au compositeur américain John Cage, dont Richter admirait la manière d’intégrer le hasard, le silence et l’imprévu dans la musique. Dans ces œuvres, le hasard intervient dans la superposition des couches, dans la manière dont la raclette révèle ou efface les couleurs, dans la vitesse du geste ou encore dans la résistance de la matière. Ces peintures créent des surfaces où la couleur vibre, glisse et se superpose de manière imprévisible. Elles ne représentent rien, mais donnent l’impression d’un espace autonome, presque musical, où l’œil se perd dans des profondeurs de matière.

September (2005) : une réponse sobre au traumatisme contemporain

Au cours de cette même décennie, Richter aborde un événement historique majeur : l’attentat du 11 septembre 2001. Dans l’œuvre September, réalisée en 2005, il choisit de ne pas représenter directement la violence ou la catastrophe. Au contraire, il adopte une grande retenue.

Gerhard Richter : September. 2005.

Le tableau montre deux formes verticales gris-bleu qui se détachent sur un fond marqué par des stries horizontales et verticales. Sans le titre, l’image pourrait sembler purement abstraite ; avec le titre, les deux formes deviennent immédiatement les tours du World Trade Center. Richter part d’une photographie, mais il efface presque tout ce qui s’y trouvait. Il recouvre l’image, il la racle, il la trouble, comme si la mémoire refusait de fixer l’instant exact.

Richter explique qu’il voulait éviter toute esthétique du spectaculaire. Il ne s’agit pas de représenter l’événement, mais de représenter ce qu’il en reste dans l’esprit : une image fragmentaire, floue, incertaine, trop fragile pour être saisie frontalement.

La série Birkenau (2014) : représenter l’irreprésentable

L’exposition se termine sur l’un des ensembles les plus puissants de l’œuvre de Richter : la série Birkenau, commencée en 2014. Elle est née de quatre photographies clandestines prises en 1944 par des prisonniers d’Auschwitz-Birkenau, montrant les meurtres en cours. Richter a d’abord tenté de peindre directement ces images. Mais très vite, il a recouvert les figures, puis entièrement effacé les scènes sous des couches successives de raclette : des gris, des rouges sombres, des verts toxiques, des noirs et des stries horizontales et verticales.

Gehrard Richter : Différents états de Birkenau, jusqu’au tableau final. 2014.

Les photographies sont présentes sous la surface, mais elles ne sont plus visibles. Ce geste n’équivaut pas à une destruction, mais à un refus de livrer ces images à la consommation visuelle. Richter protège ces photographies en les recouvrant. Il souligne l’impossibilité éthique de représenter l’horreur de manière frontale.

À travers Birkenau, Richter propose une mémoire voilée, mélancolique, presque musicale, où la peinture devient un lieu de deuil et de réflexion. C’est une manière de répondre, avec dignité, à la question de la représentation de la Shoah. Richter affirme d’ailleurs qu’il peut exister une poésie après Auschwitz, mais une poésie qui passe par la retenue et non par la reproduction de l’horreur.

Après la série Birkenau, qui affronte l’une des questions éthiques les plus vertigineuses de son œuvre, comment représenter ce que l’on ne peut ni montrer ni même regarder, Richter peint encore pendant quelques années. Et ce qui frappe, dans ses toutes dernières toiles avant 2017, c’est le contraste absolu avec la gravité de Birkenau.

En regardant ces ultimes peintures abstraites, on a le sentiment qu’une joie nouvelle s’est introduite dans son travail : un abandon plus libre au geste, des couleurs vives, une énergie presque jubilatoire. Après les couches lourdes, les strates sombres, les hésitations volontaires des décennies précédentes, ces œuvres semblent respirer autrement. Elles ne portent plus la même tension, comme si Richter se permettait enfin de peindre sans devoir répondre à une question historique, éthique ou conceptuelle.

Richter a toujours travaillé par groupes : il peignait intensément pendant plusieurs mois, puis s’arrêtait, attendait, observait, et revenait lorsque le désir revenait lui aussi. En 2017, après avoir terminé ce dernier groupe de peintures, il fait une pause comme à son habitude… mais cette fois, le désir ne revient pas. Il dit simplement : « Je n’ai plus le désir de peindre. »

Ce n’est pas un geste spectaculaire.

Ce n’est pas une déclaration programmatique.

Ce n’est pas “la fin de la peinture” comme certains artistes l’ont proclamée.

C’est un constat intime, presque calme :

quelque chose a changé. Il ne se reconnaît plus dans la nécessité de retourner vers la toile.

Et pourtant, ces dernières peintures ne ressemblent en rien à une fin.

Elles ont l’allure d’un grand geste final, mais un geste qui ne clôt rien.

Elles sont ouvertes, vibrantes, pleines.

C’est paradoxal : au moment où Richter cesse de peindre, ses tableaux semblent dire exactement le contraire : que la peinture continue, qu’elle déborde, qu’elle reste vivante.

Après 2017, bien que pas montré lors de l'exposition, il ne cesse pas de créer : il dessine quotidiennement, il produit des œuvres sur papier, des encres, des expériences avec le hasard, les solvants, les strates fines qu’il superpose comme des respirations. Comme si le passage au dessin, un médium qu’il n’avait jamais considéré comme central, lui offrait une légèreté nouvelle.

Pour conclure, cette rétrospective montre que Gerhard Richter n’a jamais été un artiste d’un seul langage. Pendant plus de soixante ans, il a exploré la figuration, l’abstraction, le verre, le numérique et même le dessin, sans jamais se laisser enfermer dans un style fixe. Ce qui l’intéresse avant tout, ce n’est pas la forme, mais la manière dont une image se construit, se transforme ou se dérobe.

Depuis ses premières photo-peintures jusqu’aux œuvres sur papier des dernières années, la même question revient : que voyons-nous vraiment quand nous regardons une image ? Et peut-on encore représenter la mémoire ou l’histoire dans un monde saturé de photographies ?

La photographie est au cœur de cette interrogation. Richter s’en sert en permanence, mais il s’en méfie. Pour lui, une photo n’est pas une vérité, mais un fragment, un filtre, déjà chargé d’interprétation. En peignant d’après des images de famille, des coupures de presse, des documents historiques ou des cartes postales d’œuvres célèbres, il ne cherche pas à les copier, mais à en montrer les limites. Le flou, les effacements, les recouvrements, le verre ou encore les images numériques servent à briser l’illusion d’une image transparente et à ralentir notre regard.

Son œuvre entretient ainsi un lien profond avec l’histoire de la photographie contemporaine. Elle en révèle les zones d’ombre et rappelle que la peinture, loin d’être dépassée, reste un moyen privilégié pour affronter ce que les images ne peuvent pas dire complètement : la violence, le deuil, mais aussi la douceur, la lumière et le simple plaisir de peindre.

Au fond, la leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement.

Unika Perez, le 12/01/2026

___________________________________________________________________________________

Fondation Louis Vuitton

8 Avenue du Mahatma Gandhi

75116 Paris 16

Accès

1 station Les Sablons

Tarifs

Tarif - 3 ans : Gratuit

Tarif étudiant (jeudi uniquement) : Gratuit

Tarif - 18 ans : 5€

Tarif - 26 ans : 10€

Plein tarif : 16€

Site officiel

www.fondationlouisvuitton.fr

Réservations

www.fondationlouisvuitton.fr

02.01.2026 à 11:59

On aime #121

Texte intégral (1202 mots)

Louise Glück photographed early in her career as poet and educator. (Courtesy of the Library of Congress)

L'air du temps

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Se Você

L'éternel proverbe

La forêt est la pelisse du pauvre.

Proverbe estonien

Le haïku sur la tête

Un drapeau rouge

Dans une ruelle de Nara

Et la lune de jour.

Nakamura Teijo

Les mots qui nous parlent

Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde.

Il est vrai aussi qu’il n’est pas de ma compétence de lui en redonner.

Il n'y a pas non plus de sincérité et ici je peux être d'une certaine utilité.

Je suis

au travail, bien que silencieuse.

La fade

misère du monde

nous serre de chaque côté, comme une allée

bordée d’arbres ; nous sommes

ensemble ici, sans parler,

chacun dans ses pensées ;

derrière les arbres le fer forgé

des portails de maisons privées,

pièces aux volets fermés,

l’air désert, abandonné,

comme si l’artiste avait

le devoir de créer

de l’espoir, mais avec quoi ? avec quoi ?

le mot lui-même,

faux, un artifice pour réfuter

la perception – À l’intersection,

les lumières ornementales de la saison.

J’étais jeune alors. Voyageant

en métro avec mon petit livre

comme pour me défendre

contre ce même monde :

tu n’es pas seule,

disait le poème,

dans le sombre tunnel.

/

It is true there is not enough beauty in the world.

It is also true that I am not competent to restore it.

Neither is there candor, and here I may be of some use.

I am

at work, though I am silent.

The bland

misery of the world

bounds us on either side, an alley

lined with trees; we are

companions here, not speaking,

each with his own thoughts;

behind the trees, iron

gates of the private houses,

the shuttered rooms

somehow deserted, abandoned,

as though it were the artist’s

duty to create

hope, but out of what? what?

the word itself

false, a device to refute

perception-At the intersection,

ornamental lights of the season.

I was young here. Riding

the subway with my small book

as though to defend myself against

this same world:

you are not alone,

the poem said,

in the dark tunnel.

Louise Glück – Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde … – October (poem) – The New Yorker (28 October 2002) . Poème cité dans le livre de James Longenbach, La résistance à la poésie (Editions de Corlevour, 2013) Traduit de l’anglais 'États-Unis' par Claire Vajou

Louise Glück

19.12.2025 à 10:27

Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 1

Texte intégral (2186 mots)

Le 27 juin 2026, Freak Out ! des Mothers of invention fêtera ses 60 ans. Collages sonores, improvisations inspirées, album-concept… il détonne toujours par son approche éclectique, gourmande et expérimentale de la musique, s'essayant à plusieurs genres et s'écartant des sentiers conventionnels du rock, du jazz ou du classique. L’album avait foiré aux Etats-Unis mais la Franck Zappa touch, leader du groupe, a conquis les jeunes Européens.

Une semaine après la sortie de Blonde on Blonde de Dylan, Freak Out ! des Mothers of Invention jaillit des boites à disques en juin 66, un double album fou, étrennant le premier concept-album, un an pile poil avant le « Sergent Pepper » des Beatles. Freak out !donc ou l’extravagance des grandes pendules de fête foraine, et leur loopings émotionnels. Dix années psyché suivraient. En chef de bande, Franck Zappa, avec son univers singulier et multiple, confluent toutes les recherches à venir, zigzagant entre soul, jazz, doo wop, blues, musique contemporaine et rock appuyés par un discours engagé sur la vacuité de la société de consommation américaine. Tout cela ciselé-emballé avec l’humour ultra-caustique d’un Zappa (1940-1993) synchro avec son époque. Entre avant-garde revendiquée et crétinisme de façade, Freak out ! constitue un chef d’œuvre qui a mis du temps à se faire reconnaître comme tel aux USA, mais a séduit plus vite les jeunesses européennes.

Si l’année 1966 marque le début de l’envoi massif de marines au Vietnam, après le rapatriement des derniers citoyens américains sur place et les premiers bombardements comptables en milliers de tonnes l’année précédente ; c’est parce que le Président démocrate Lyndon B. Johnson, en vieux routier des institutions a fait précédemment passer des lois sur l’abaissement des impôts pour les moins fortunés et le relèvement pour les autres, en vue de financer l’aide médicale, les programmes de développement scolaire, le droit de vote des Afro-américains, l’accès à la justice pour tous et organisé le budget de la guerre qui va aller s’amplifiant. En réponse à cela, la jeunesse des USA qui ne voit pas l’intérêt du conflit répond, à sa manière, avec la naissance des premières communautés hippies, les premières manifestations étudiantes massives contre la guerre : la conscription des classes moyennes appellent 30 000 hommes sous les drapeaux chaque mois. Des émeutes raciales, à Cleveland et Chicago, sont réprimées par la Garde Nationale, comme à Watts en 1965. Aux élections de mi-mandat, les Démocrates perdent une cinquantaine de sièges au Sénat et à la Chambre en réaction aux lois sur les droits civiques, les électeurs du Sud se tournant vers les Républicains. En octobre, naissance des Black Panthers et le 8 novembre, l’ex-acteur de série B, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie.

Le déclencheur de cette vague de fond se situe du côté du 2 mai 1965 lorsque l’administration Johnson, en rupture avec la politique de « bon voisinage » affirme que les « nations américaines ne peuvent, ni ne veulent, ni ne voudront autoriser l’établissement d’un autre gouvernement communiste dans l’hémisphère occidental » et engage les États-Unis dans la défense de « tous les pays libres » de la région. En 2026, Cuba est toujours sous embargo… Et la CIA, d’habitude peu apte à commenter les décisions présidentielles, critiquera très sévèrement l'opération qu'elle qualifiera de « gaspillage humain et financier sans précédent dans l'histoire des États-Unis. » Quelle ironie pour le bras armé international du complexe militaro-industriel !

« Quelle est l'agence bien connue de Dieu ?

Celle qui a pris son bâton et sa verge ?

Putain d'homme de la CIA !

L'homme de la CIA ! »

(The Fugs/ CIA Man 1965)

« Quand le rythme de la musique change, les murs de la ville tremblent », prophétisait Shakespeare. Et c’est à la fois de Californie, du Texas et de New-York que tous les signes ou plutôt les sons du grand chamboulement s’annoncent en 1965. Les Byrds en synthétisant l’approche électrique des Beatles et les textes folk de Dylan, envoient leur version en 4/4 du « Mister Tambourine Man », en lieu et place du 2/4 originel. Gros carton pour les Californiens qui vont faire virer Dylan électrique le printemps suivant à Newport – et le faire traiter de « renégat » par des barbus qui n’y entravent que pouic. À New-York, un groupe de poètes se baptise les Fugs (détournement du F.U.C.K. de Norman Mailer qui les saluera en les intégrant dans un autre roman ); c’est la naissance du premier groupe underground de l’histoire du rock avec humour acide, contestation pointue et comportement anar durable. Et, côté psychédélisme, c’est au Texas qu’on assiste à la rencontre inopinée, non loin d’une table de dissection, d’une cruche amplifiée et d’une guitare électrique au sein du 13th Floor Elevators qui conduira à la sortie en 1966 de The Psychedelic sounds, le prototype de l’album psyché qui influencera toute la scène californienne, balayant le folk et la country pour envoyer des soli de guitare dans les étoiles – et à la gueule de l’establishment. Mais le 13th Floor, après avoir écumé les scènes de San Francisco et infusé la philosophie orientale (mélangé au LSD), impressionnant tous les groupes locaux avec leur garage psyché, retournera tout piteux à Austin, avant de s’auto dissoudre par lassitude, après trois albums indispensables, poursuivi par la police locale, le chanteur Rocky Erickson se voyant même infliger des électrochocs. C’est sûrement ça la magie du Texas.

« Réverbération, réverbération

Vous voyez la réverbération

Dans votre dernière incarnation

Vous pensez que c'est une sensation

Mais ce n'est qu'une réverbération »

(13th Floor Elevators/ Reverberation)

Freak Out! ou comment combattre une Amérique au seul goût de Vache qui rit (Suzy Creamcheese what’s got into you ? )

Deux derniers détours, s’il vous plaît, car d’importance, avec le compositeur américain d’origine française Edgard Varèse (1883-1965) et le Velvet Underground.

Ainsi Zappa dans Stereo Review, (volume 26, n°6), juin 1971, qui célèbre le sixième anniversaire de la mort de Varèse, raconte sur une dizaine de pages, son « Edgard Varese : Idol of my youth », avec « reminiscence and appreciation » et dévotion.

« Le jour de mon quinzième anniversaire, ma mère m'a dit qu'elle m'offrirait 5 dollars, mais je lui ai répondu que je préférais passer un appel téléphonique longue distance. J'ai pensé que M. Varese vivait à New York parce que le disque avait été enregistré à New York (et parce qu'il était tellement bizarre qu'il vivrait à Greenwich Village). J'ai obtenu le numéro de New York Information, et bien sûr, il était dans l'annuaire.

C'est sa femme qui a répondu. Elle était très gentille et m'a dit qu'il était en Europe et qu'il fallait rappeler dans quelques semaines. C'est ce que j'ai fait. Je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais c'était quelque chose comme : « J'aime beaucoup votre musique ». Il m'a dit qu'il travaillait sur une nouvelle pièce intitulée Déserts. Cela m'a beaucoup plu, car je vivais alors à Lancaster, en Californie. Lorsque vous avez quinze ans, que vous vivez dans le désert de Mojave et que vous apprenez que le plus grand compositeur du monde, quelque part dans un laboratoire secret de Greenwich Village, travaille à une chanson sur votre « ville natale », vous pouvez être très enthousiaste. Le fait que personne à Palmdale ou à Rosamond ne se soucie de l'entendre un jour m'a semblé être une grande tragédie. Je pense toujours que Déserts parle de Lancaster, même si les notes de pochette du disque Columbia disent qu'il s'agit de quelque chose de plus philosophique. »

Et le petit Franky conservera comme un fragment divin ionisé, le menu billet d’une conversation qui ne s’est jamais faite entre humains, mais par musiques interposées :

VII 12th/57

Dear Mr. ZappaI am sorry not to be able to grant your request. I am leavingfor Europe next week and will be gone until next spring. I amhoping however to see you on my return. With best wishes.Sincerely Edgard Varese

Ceci justifie les notes de pochette de Freak Out! qui paraphrasent le « Manifeste de 1921 » de Varese et son « Present Days Composers refuse to die /Les compositeurs contemporains refusent de disparaître. »

Second détour avant le feu d’artifice.

Hello la musique contemporaine, bonjour le Velvet Underground, fort de deux musiciens contemporains dans la première version du groupe : le percussionniste Angus McLise et le pianiste/violoniste John Cale. Tous deux sont issus du groupe de La Monte Young, le Theatre of Eternal Music; premier ensemble à développer l’usage du drone qui fera le bonheur de titres comme Heroïn ou du contenu du second album White light/ White Heat. Défini par Zappa comme « le meilleur groupe de folk urbain » de New-York, Frank s’arrangera quand même chez MGM pour avoir la primeur de la sortie d’album, évitant de se retrouver à lutter avec le seul autre groupe de rock vraiment barré du moment. Lou Reed, à son habitude, vociférera sur les magouilles de Zappa visant à éliminer la concurrence…

Des deux groupes, on dira qu’ils auront partagé le même producteur atypique Bob Wilson, l’un des rares afro-américain renommé de l’époque qui a travaillé juste avant à électrifier Dylan, ou produire aussi bien Simon & Garfunkel, Cecil Taylor que Sun Ra.

“Allez, Wall Street, faut pas traîner/

Cette guerre, c'est du gâteau/

Y a plein de fric à se faire

Pour équiper l'armée /

Faut juste espérer et prier que quand ils larguent les bombes/

Elles tombent bien sur le Vietcong”

Country Joe & the Fish / I Feel Like I’m Fixin to die rag

La suite - Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 2 - au prochain numéro

16.12.2025 à 11:43

L'art et le dilemme de la photographie de rue selon Jeff Schewe : la vérité dans la rue

Texte intégral (1848 mots)

Chaque portrait, demandé ou pris au passage, est un témoignage de la présence humaine, un instantané d'une histoire qui, sans cela, pourrait être oubliée.