22.01.2026 à 15:56

Les « actions cachées » : quand des régions du cerveau liées à la motricité s’activent… alors qu’on ne bouge pas

Carol Madden-Lombardi, Chargée de recherche, Université Bourgogne Europe

Florent Lebon, Professeur des Universités en Neurosciences cognitives et comportementales, Université Claude Bernard Lyon 1

Texte intégral (1502 mots)

Les « actions cachées » engagent des régions cérébrales liées à la motricité alors qu’on reste immobile. Cette plasticité des neurones, qui renforce les liens entre le cerveau et les muscles, n’a pas encore livré tous ses secrets. Mais ces processus cognitifs pourraient, dans le futur, se révéler précieux pour optimiser des gestes sportifs ou encore favoriser la rééducation après une blessure.

En bout de piste, un sauteur en longueur se prépare pour son dernier essai. La médaille est en jeu. Avant de s’élancer, il répète mentalement sa course d’élan, les premières foulées, l’accélération, l’impulsion et la réception dans le sable. Il rouvre les yeux, et c’est parti !

Une jeune joueuse de volley-ball assiste à un match de son équipe préférée. Elle observe la posture des joueuses en attaque et en défense, la manière dont elles se déplacent. Elle comprend la tactique annoncée et s’attend à ce que son équipe marque. Elle apprend en observant !

L’être humain possède l’extraordinaire capacité d’imaginer ses propres mouvements, de comprendre les actions d’autrui par la simple observation, ou encore de communiquer et transmettre ses actions par l’écriture et la lecture.

Activation du cerveau sans bouger

Tous ces processus cognitifs engagent des régions cérébrales liées à la motricité, alors même que l’on ne bouge pas. Ils peuvent être identifiés sous le terme d’« actions cachées ». Même si on est immobile, certaines parties de notre cerveau, normalement actives pendant nos actions, le sont également pendant les actions cachées, telles que l’imagerie motrice, l’observation d’action ou encore le langage d’action.

L’imagerie motrice correspond au fait de se représenter mentalement, de façon consciente, un mouvement, sans l’exécuter physiquement. Les modalités basées sur les sens permettent de se représenter une action. Les deux principales sont le visuel (« se voir » en train de faire l’action) et le kinesthésique (« ressentir » les sensations associées au mouvement). L’observation d’action, elle, consiste à sélectionner les informations pertinentes d’une action en train de se réaliser, et d’en comprendre les intentions.

Enfin, dans ce contexte, le langage d’action fait référence à la lecture, silencieuse ou non, de verbes évoquant une action, tels que « serrer », « prendre », « sauter ». Ces verbes isolés peuvent être enrichis par un contexte (« je vois une orange sur la table, je la prends ») afin d’activer d’autant plus le système moteur lié à cette action.

Les outils technologiques actuels nous permettent de « voir » à l’intérieur de notre cerveau. On parle alors d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou de stimulation magnétique transcrânienne (TMS).

La découverte des neurones miroirs

Rappelons qu’une grande étape dans la compréhension des actions cachées a été la découverte des neurones miroirs. Une équipe italienne, menée par Rizzolatti, a enregistrée dans le cerveau de singes, l’activité de neurones qui déchargeaient non seulement lorsque le singe exécutait une action de préhension d’un objet, mais aussi lorsqu’il observait l’expérimentateur saisir cet objet – une découverte accidentelle mais révolutionnaire.

Les actions cachées activent ainsi un réseau complexe au sein du cerveau, montrant l’interaction entre plusieurs régions, telles que le cortex moteur primaire (de là où partent nos commandes motrices), le cortex occipital (là où sont traitées les informations visuelles) ou encore le cortex pariétal (là où sont traitées les informations sensorielles).

La majorité des personnes peuvent ainsi recréer mentalement leur dernier lieu de vacances au soleil, avec plus ou moins de détails, et s’imaginer courir sur la plage (pour exception, voir l’article sur l’aphantasie).

On dit alors que les processus cognitifs associés à nos actions sont incarnés dans notre cerveau (théories de la cognition incarnée). Il n’est pas nécessaire de bouger pour activer le réseau de la motricité. La simulation mentale nous permettrait de planifier nos propres actions, de comprendre les actions d’autrui, de juger les conséquences des actions ou encore de comprendre plus facilement un récit impliquant des actions.

Même si cette simulation n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’on ne crée pas volontairement d’images dans notre tête, et on n’en est peut-être même pas conscient), elle optimiserait notre imagerie et la compréhension des actions (par l’observation et le langage).

Des actions cachées pour renforcer les liens entre cerveau et muscles

Ces différents types d’actions cachées peuvent être utilisées de manière très pratique pour apprendre un nouveau morceau de musique, optimiser son geste sportif ou encore récupérer à la suite d’une blessure ou d’une pathologie, sans risquer d’accident ni de fatigue.

Une des études pionnières est celle de Yue et Cole, en 1992. Par le simple fait d’imaginer des contractions de la main, tel un entraînement à raison de quatre séances par semaine pendant quatre semaines, les participants ont réussi à augmenter leur force de 22 %. La plasticité cérébrale rentre en jeu pour renforcer les réseaux neuronaux normalement impliqués dans l’action. Plus je répète mentalement, plus j’entraîne mon cerveau : je renforce les liens entre le cerveau et les muscles.

Des perspectives pour, demain, favoriser l’apprentissage ou la rééducation

Se représenter mentalement des mouvements peut également améliorer d’autres capacités, comportementale ou cognitive. Une récente étude montre qu’imaginer des actions simples (écrire, lancer, remplir une tasse, etc.) peut améliorer la performance à des tâches de compréhension du langage, en facilitation l’accès lexico-sémantique.

À l’heure actuelle, les chercheurs s’attachent à mieux comprendre les liens entre les différents types d’actions cachées et à optimiser leur utilisation. Dans des études encore en cours, ils testent, par exemple, la combinaison de ces actions cachées dans le but de favoriser d’autant plus l’apprentissage et la rééducation. Il est possible de combiner l’observation d’un adversaire au tennis et d’imaginer le coup approprié pour gagner le point. Ou bien il est envisageable de lire des verbes d’actions avant d’imaginer un mouvement de force pour en booster les effets.

L’enjeu est alors de trouver le bon dosage entre les différentes pratiques, pour éviter la fatigue mentale, tout en observant des effets positifs.

Il est à noter que ces différents types d’actions cachées restent distincts. Ils restent encore des zones d’ombre pour comprendre leur interaction potentielle et favoriser ainsi leur utilisation seule ou combinée.

Le cerveau a encore des choses à nous dévoiler.

Les projets « Interaction entre Langage et Imagerie motrice pour améliorer l’apprentissage moteur et la compréhension du langage » – LAMI – (ANR-22-CE28-0026) et « Explorer les marqueurs neuronaux et fonctionnels des actions cachées à travers le prisme de la phantasie » – COVACT – (ANR-25-CE28-5517) sont soutenus par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. Elle a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Carol Madden-Lombardi a reçu des financements pour des projets sur ce thème de recherche par l’Agence nationale de la recherche.

Florent Lebon a reçu des financements de l'agence nationale de la recherche.

22.01.2026 à 15:56

Face aux attaques contre la science, l’importance d’inscrire la liberté académique dans la Constitution belge

Édouard Delruelle, Professeur de Philosophie politique, Université de Liège

Texte intégral (2507 mots)

Dans le cadre de notre émission consacrée à la défense de la liberté académique, diffusée vendredi 23 janvier, nous publions cet article initialement paru dans le Quinzième jour, le quadrimestriel de l’Université de Liège. Édouard Delruelle y développe un plaidoyer en faveur de l’inscription de la liberté académique dans la Constitution belge comme une étape pour ouvrir un débat démocratique sur le sujet.

En septembre dernier, l’Université de Berkeley, temple historique de la liberté de pensée, a accepté de livrer à l’administration Trump une liste d’étudiants et de professeurs suspectés d’« antisémitisme » en raison de leur engagement en faveur de la cause palestinienne.

Dans cette liste figure la philosophe Judith Butler, docteure honoris causa de l’université de Liège. Qui aurait imaginé, il y a un an à peine, que les universités les plus performantes et les plus prestigieuses au monde seraient l’objet d’attaques aussi violentes de la part du pouvoir politique, et qu’elles céderaient si prestement à ses intimidations et injonctions ? Que des programmes de recherche essentiels pour l’avenir de l’humanité dans les domaines de la santé ou du climat seraient démantelés ? Que les chercheurs en sciences humaines et sociales devraient bannir de leur vocabulaire des termes tels que diversité, égalité, inclusion ?

En Belgique, des coupes et des inquiétudes

Pourtant, nous avions tort de penser que ces atteintes brutales à la liberté académique ne pouvaient avoir cours que dans les régimes autoritaires. Cela fait plusieurs années que l’Academic Freedom Index enregistre une dégradation de la liberté académique en Europe. Intrusion du management dans la gouvernance universitaire, culture de la « post-vérité » sur les réseaux sociaux, ciblage d’intellectuels critiques par l’extrême droite, stigmatisation d’un prétendu « wokisme » que propageraient les études de genre, décoloniales ou LGBTQIA+ : ces offensives ne sont pas neuves, et elles touchent aussi la Belgique.

Mais un coup d’accélérateur a indéniablement été donné en 2025, avec les coupes budgétaires dans la recherche décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une réforme drastique des retraites des Académiques, avant d’autres mesures annoncées sur le précompte chercheur ou le statut de fonctionnaire. Les mouvements Stand Up for Science au niveau mondial, ou « Université en Colère » chez nous, témoignent de l’inquiétude de la communauté universitaire face aux menaces qui pèsent sur la liberté académique.

De nombreuses menaces

Ces menaces sont multiples. On peut schématiquement en identifier quatre :

les menaces politiques provenant de gouvernements et de mouvements politiques déterminés à contrôler idéologiquement la production et la diffusion des connaissances ;

celles que font peser sur la science la logique économique de marché

– rentabilité, compétitivité, privatisation de la recherche, avec comme conséquences, entre autres, la précarisation grandissante des chercheurs et le découplage de l’excellence scientifique et de la liberté académique ;l’emprise des technologies du numérique et leur l’impact sur la propriété intellectuelle, l’autonomie pédagogique, l’esprit critique ou la créativité (fake news, IA mobilisée à des fins de propagande, intrusion des réseaux sociaux dans les débats académiques, etc.) ;

la propagation d’un « sciento-populisme » au sein d’une opinion publique de plus en plus polarisée et critique à l’égard des élites (intellectuelles, judiciaires, journalistiques, etc.).

Ces menaces se conjuguent le plus souvent : la censure politique d’un Trump s’exerce par la pression économique, la Tech numérique délégitime la science auprès des internautes, les impératifs financiers justifient la mise au ban des savoirs critiques. Aucun domaine de recherche n’est épargné : les sciences humaines et sociales sont attaquées en raison de leur prétendue dangerosité idéologique ou de leur inutilité économique présumée mais les STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) sont aussi menacées d’être instrumentalisées comme simples vecteurs de puissance géopolitique, comme c’est déjà le cas en Russie ou en Chine.

La recherche en plein « warscape »

La recherche scientifique évolue dorénavant dans un « warscape », c’est-à-dire un espace traversé par la violence politique, sociale et économique, et où les rapports de pouvoir et de savoir sont complètement reconfigurés. Trois modalités de ces rapports se dégagent :

la guerre contre la science menée par ceux qui veulent la destruction de l’autonomie des universités et de la libre recherche (en même temps que celle de la démocratie) ;

la guerre dans la science, du fait des fractures au sein de la communauté universitaire elle-même autour de questions controversées telles que le colonialisme, le conflit israélo-palestinien, le transgenrisme, etc. ;

la science face à la guerre, qui soulève la question des collaborations « à risques », notamment avec l’industrie de l’armement ou avec des partenaires internationaux potentiellement impliqués dans des violations du droit humanitaire – question très polarisante, comme l’a montré à l’ULiège la polémique autour de la chaire Thalès.

Une culture citoyenne

C’est dans cette perspective que la liberté académique, j’en suis convaincu, doit être défendue et protégée, non par corporatisme, mais parce qu’elle est la condition de tout développement scientifique comme de tout État de droit et de toute démocratie.

Telle est aussi la conclusion du remarquable rapport publié récemment par Sophie Balme pour France Universités, qui propose une “stratégie globale” de renforcement de la liberté académique en 65 propositions. Comment créer une véritable culture professionnelle, politique et surtout citoyenne autour de la liberté de recherche et d’enseignement ? Une culture citoyenne surtout, car l’une des raisons pour lesquelles Trump peut attaquer si brutalement les universités est l’hostilité d’une grande partie de l’opinion publique américaine à l’égard d’un monde universitaire jugé arrogant, coupé des réalités et entretenant un système de reproduction sociale financièrement inaccessible au plus grand nombre. Nous devons éviter de nous retrouver dans cette situation.

La première des 65 propositions de Sophie Balme est d’inscrire la liberté académique dans la Constitution française. Pourquoi pas aussi en Belgique, qui suivrait ainsi l’exemple de l’Italie ou de l’Allemagne (dont on sait quelles tragédies historiques ont été à l’origine de leurs constitutions d’après-guerre) ? Ouvrons le débat.

Ouvrir un débat démocratique

Certains constitutionnalistes objecteront que si la liberté académique ne figure pas formellement dans le texte constitutionnel, elle est néanmoins explicitement reconnue par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’Homme, et qu’elle est en outre consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un texte qui est au sommet de la pyramide normative et d’application directe dans notre droit national. D’un point de vue juridique, ma proposition serait comme un coup d’épée dans l’eau. On répondra toutefois que presque toutes les libertés fondamentales sont dupliquées aux deux niveaux normatifs, européen et national, ce qui renforce leur effectivité juridique et leur portée symbolique.

Mais surtout, le processus politique de révision de la Constitution qu’il faudra parcourir serait l’occasion d’une large mobilisation du monde académique et, espérons-le, de la société civile, et d’un débat démocratique autour de la liberté de recherche et d’enseignement. Ce débat obligerait les partis politiques à se positionner et à en tirer les conséquences sur les plans programmatique et législatif. Et il représenterait une belle opportunité de solidarité et d’échange entre acteurs et actrices de la recherche au nord et au sud du pays.

Une liberté spécifique et complexe

Ce débat serait surtout l’occasion de s’interroger sur la spécificité et la complexité de la liberté académique. Spécificité par rapport à la liberté d’expression, dont jouit tout citoyen et qui l’autorise à dire ce qu’il veut (hors des atteintes à la loi), y compris des choses idiotes et insignifiantes – ce dont un grand nombre ne se prive pas. Tandis que la liberté académique est un outil au service d’une finalité qui dépasse son bénéficiaire : la recherche de la vérité sans contraintes (une belle définition du philosophe Paul Ricœur sa « Préface » à Conceptions de l’université de J. Drèze et J. Debelle. Une finalité qui nous impose des devoirs (à commencer par celui de nous soumettre au jugement de nos pairs).

Complexité ensuite de la liberté académique, qui est multidimensionnelle, comme en témoignent les cinq critères utilisés par l’Academic Freedom Index : la liberté de recherche et d’enseignement, la liberté de collaborer, d’échanger et de diffuser les données et les connaissances, l’autonomie institutionnelle des universités, l’intégrité du campus à l’égard des forces de l’ordre mais aussi des groupes militants violents et enfin la liberté d’expression académique et culturelle, y compris sur des questions politiques ou sociétales.

De vrais enjeux se posent quant aux limites de chacune de ces libertés, et aux tensions qui peuvent exister entre elles, en particulier entre la liberté académique individuelle et l’autonomie des universités. Car pour garantir celle-là, celles-ci ne doivent-elles pas s’astreindre à une certaine « réserve institutionnelle » (un terme plus approprié que « neutralité ») sur les questions politiques ? Je le crois ; mais cette « réserve » est-elle encore de mise face à des violations caractérisées du droit international et du droit humanitaire ? C’est toute la complexité du débat autour des collaborations avec les universités israéliennes…

Résistance, nuance, responsabilité

Comment faire de nos universités des espaces à la fois ouverts sur le monde et préservés de la violence qu’il engendre ? Des espaces de résistance à l’obscurantisme abyssal qui gangrène nos sociétés, de nuance contre les simplismes idéologiques, de responsabilité à l’égard des immenses défis environnementaux, sociaux, géopolitiques dont dépend l’avenir de l’humanité ? Ce qui arrive aujourd’hui au monde de la recherche doit faire réfléchir chacun d’entre nous sur son ethos académique, sur le mode de subjectivation qu’implique un exercice sans réserve mais responsable de la liberté académique. Mais cette réflexion doit aussi être collective, autour d’un objectif mobilisateur. C’est ce que je propose.

La liberté académique dans la Constitution, ce n’est donc pas figer dans le marbre une vérité révélée, mais au contraire ouvrir le débat sur une liberté essentielle mais menacée, qui regarde tant les acteurs de la recherche que les citoyens qui en sont les destinataires finaux. Ce n’est pas non plus cantonner le débat au niveau belge, mais créer l’opportunité d’un mouvement à l’échelon européen, afin que la recherche y préserve son autonomie à l’heure où, en Chine et aux États-Unis (et ailleurs), elle est désormais sous contrôle politique. Sophie Balme propose ici aussi des pistes d’action pour l’Union européenne, en termes d’investissements mais aussi d’outils concrets de mesure et de promotion de la liberté académique. Et bien sûr, nous devons continuer à manifester notre solidarité envers les chercheurs inquiétés ou opprimés partout dans le monde.

Pour atteindre ces objectifs, je suggère une double stratégie, par « en haut » et par « en bas ». D’un côté, un engagement des rectrices et des recteurs du nord et du sud (via le CREF – Conseil des rectrices et recteurs francophones – et le VLIR – Vlaamse interuniversitaire raad), en nouant aussi des alliances par-delà les frontières. L’ULiège pourrait être le moteur d’un tel engagement, par la voix de la rectrice Anne-Sophie Nyssen. De l’autre côté, une mobilisation de nous tous, acteurs et actrices de la recherche, envers le monde politique et la société civile – une mobilisation qui prendrait la forme de pétitions, de colloques, de forums, mais aussi de production de savoirs qui manquent cruellement dans le domaine francophone (Notons malgré tout l’Observatoire des atteintes à la liberté académique).

En tous cas, il est grand temps d’agir si nous ne voulons pas plier demain, à notre tour, devant les apprentis Trump qui pullulent autour de nous.

Édouard Delruelle a reçu des financements du FNRS (Belgique) et de l'Université de Liège

22.01.2026 à 15:55

L’aide au développement sert aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des pays riches

Basak Bayramoglu, Directrice de recherche, Inrae

Jean-François Jacques, Professeur des Universités, Université Gustave Eiffel

Julie Lochard, Professeure des Universités en Économie, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1554 mots)

En théorie, le montant de l’aide au développement versé à tel ou tel pays ne devrait pas dépendre de sa contribution aux chaînes de valeur mondiales. Dans les faits, pourtant, on observe que les pays donateurs ont tendance à privilégier, quand ils aident financièrement des pays pauvres, ceux qui sont utiles à leur propre production…

Pourquoi certains pays reçoivent-ils davantage d’aide au développement que d’autres alors que leurs besoins sont comparables ? Les chercheurs s’interrogent sur cette question depuis des décennies. Nous savons déjà que les motivations des donateurs ne sont pas uniquement altruistes : elles incluent des considérations diplomatiques ou commerciales par exemple.

Dans un article récent, nous montrons que les chaînes de valeur mondiales — ces réseaux internationaux où les biens sont produits en plusieurs étapes dans différents pays — créent de nouvelles interdépendances entre pays et influencent l’allocation de l’aide.

Aide au développement bien ordonnée…

Depuis les années 1990, la production mondiale s’est largement fragmentée : composants électroniques, pièces automobiles, produits agricoles transformés… une multitude d’étapes de production sont désormais dispersées entre plusieurs pays. Les échanges liés à cette organisation de la production mondiale en chaînes de valeur représentent environ 50 % du commerce mondial.

Notre analyse empirique montre que les pays donateurs accordent davantage d’aide aux pays qui fournissent des biens intermédiaires utilisés dans leur production destinée à l’exportation. Autrement dit, l’aide n’est pas uniquement destinée aux pays dont les besoins sont les plus importants : elle se dirige aussi vers ceux qui occupent des positions clés dans les chaînes de valeur mondiales.

Les exportations des pays récipiendaires de l’aide jouent un rôle particulièrement important dans les secteurs caractérisés par des biens intermédiaires différenciés, difficiles à substituer : équipements électriques et machines, transport et pièces automobiles, industrie agroalimentaire. Les pays produisant ce type de biens reçoivent davantage d’aide, toutes choses égales par ailleurs. Ce résultat complète d’autres recherches montrant que les réserves en pétrole des pays récipiendaires influencent également l’allocation de l’aide.

Le poids des entreprises des pays donateurs

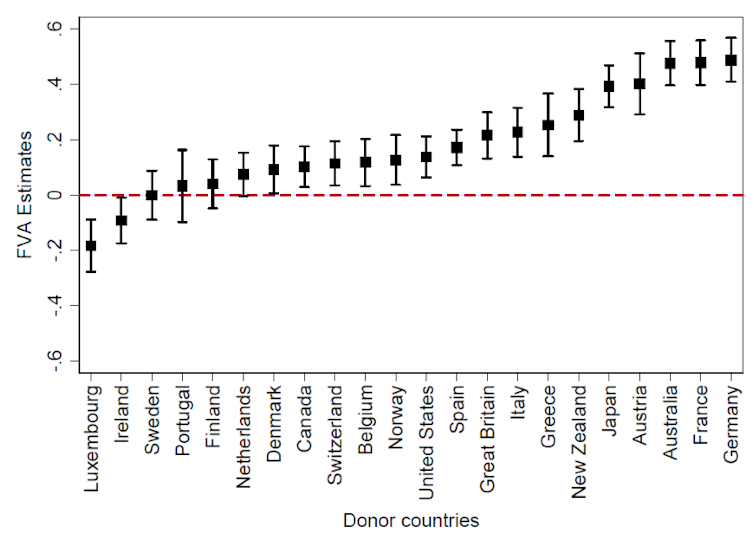

Nous observons aussi une hétérogénéité importante entre pays donateurs déjà mise en avant dans d’autres travaux : les grands pays exportateurs (France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, États-Unis, notamment) semblent allouer l’aide de manière plus stratégique, tandis que les pays considérés traditionnellement comme plus « altruistes » (Pays-Bas, Danemark, Suède…) semblent moins sensibles au fait que le pays récipiendaire soit exportateur de biens intermédiaires spécifiques.

Pour comprendre ces résultats, nous proposons une explication théorique.

Le pays donateur, situé en aval de la chaîne de valeur, dépend d’un intrant produit dans un pays receveur, situé en amont. En transférant — sous forme d’aide — des ressources financières qui font l’objet de négociations, il incite le pays receveur à réduire ses tarifs douaniers d’importations de biens intermédiaires, ce qui diminue le coût final de son intrant produit et exporté vers le pays donateur.

L’aide agirait ainsi comme un levier discret de réduction des coûts de production pour les entreprises du pays donateur. L’influence des entreprises dans l’allocation de l’aide est également révélée ces dernières années par des enquêtes journalistiques.

Un processus qui creuse les inégalités entre pays pauvres

Ce travail montre que l’aide au développement apparaît, au moins en partie, comme un moyen permettant aux pays donateurs de garantir un accès à des biens intermédiaires stratégiques en soutenant les pays situés en amont des chaînes de production. Ce constat interroge la manière dont l’aide est allouée si l’on souhaite éviter que les pays les plus pauvres ne soient doublement exclus : des chaînes de valeur mondiales et des flux d’aide.

Nos résultats ont des implications politiques importantes.

Premièrement, le développement des chaînes de valeur mondiales peut exacerber la fragmentation de l’aide en concentrant les financements vers les pays déjà intégrés dans ces chaînes. Or, malgré plusieurs initiatives internationales comme la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement adoptée par l’OCDE en 2005, cette fragmentation persiste. Une étude de la Banque mondiale montre que l’augmentation des engagements d’aide au développement en termes réels entre 2000 et 2019 s’est accompagnée d’une multiplication du nombre de donateurs et d’agences d’aide, rendant la coordination de l’allocation de l’aide plus complexe.

Deuxièmement, orienter prioritairement l’aide vers les pays liés aux chaînes de valeur mondiales peut nuire au développement des pays les moins avancés, dont l’intégration dans les réseaux de production mondiaux reste limitée. Or, l’intégration aux chaînes de valeur stimule la croissance : une étude de la Banque mondiale indique qu’une augmentation de 1 % de participation entraîne en moyenne plus de 1 % de hausse du revenu par habitant. Mais si l’aide se concentre sur les pays déjà bien intégrés, elle risque de creuser davantage l’écart entre les « gagnants » et les laissés-pour-compte de la mondialisation. Or, les déclarations récentes de l’administration américaine qui limiteraient l’aide au développement à 17 pays prioritaires choisis par les États-Unis (« excluant certains pays en proie à de graves crises humanitaires, tels que l’Afghanistan et le Yémen ») ne font que renforcer ces inquiétudes.

Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Jean-François Jacques et Julie Lochard ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview