19.01.2026 à 16:27

« J’accepte les chiens, mais… » : l’offre touristique pas tout à fait « pet-friendly »

Magali Trelohan, Enseignante-chercheuse, comportements de consommations, sociaux et environnementaux, EM Normandie

Texte intégral (1461 mots)

Près de la moitié des Européens et des Européennes sont propriétaires d’un animal de compagnie. Logiquement, des offres touristiques pet-friendly émergent partout sur le Vieux Continent. Mais en quoi consistent ces nouvelles offres ? Que disent-elles de nos sociétés ? Réponse avec les témoignages de propriétaires voyageant avec leurs chiens.

En Europe en 2022, 46 % des habitants, soit 91 millions des foyers, possèdent au moins un animal. Et voyager avec son chien n’est plus une exception. Pour de nombreux propriétaires, l’animal fait partie intégrante de la famille, y compris pendant les vacances. Cette évolution a favorisé l’essor d’une offre touristique dite pet-friendly, particulièrement visible dans l’hôtellerie et les locations de courte durée.

Derrière ces offres séduisantes se cache une réalité bien plus contrastée : il existe des décalages forts entre discours marketing et expériences vécues par les clients. Accepter les animaux ne signifie pas nécessairement répondre aux attentes de leurs maîtres, ni aux besoins de l’animal lui-même. C’est ce que nous soulignons dans l’étude menée auprès de propriétaires de chiens, conduite par Axelle Boulet, étudiante à l’EM Normandie.

Le chien, un membre de la famille

Nos entretiens révèlent une relation très investie émotionnellement entre les maîtres et leur chien. Cette centralité de l’animal dans la sphère familiale est bien documentée. Ces études scientifiques soulignent que les chiens sont de plus en plus perçus comme des membres à part entière du foyer, influençant directement les décisions de loisirs et de vacances, mais aussi les attentes vis-à-vis des services touristiques.

« On le considère comme un membre de la famille. Concrètement, nous allons chez des amis, on prend le chien et on prépare son sac ! », explique Emma, l’une des personnes interviewée.

Cette relation structure le choix des vacances. Une recherche en marketing souligne que voyager avec son animal répond à la fois à un attachement affectif et à la volonté d’éviter la culpabilité ou l’inconfort liés à la séparation.

« On l’emmène, car, pour l’instant, on n’est pas prêts à partir sans elle », confie Chantal, propriétaire d’un chien.

Attentes des propriétaires de chien

Les discours des propriétaires d’animaux font ressortir plusieurs niveaux d’exigences comme la sécurité, le confort et le prix.

La sécurité avant tout

Les propriétaires recherchent avant tout un espace qui permette au chien d’évoluer sans danger. L’absence de clôture peut transformer un séjour en source de stress, voire de déception. Nelly, propriétaire de deux chiens, raconte :

« Il y avait 15 000 m2 de terrain, mais la clôture n’était pas bien fermée. On a dû garder les chiens en laisse. Ça a été une grosse déception. »

La sécurité est pensée à la fois pour l’animal et pour les autres : éviter les fugues, les accidents, les conflits de voisinage. Sans cet élément, l’hébergement est tout simplement disqualifié.

Confort du chien

Les propriétaires apprécient les attentions matérielles – paniers, gamelles, plaids – mais celles-ci restent secondaires. Beaucoup préfèrent apporter leurs propres équipements afin que le chien conserve ses repères. Chantal explique :

« La gamelle, non. J’emmène ses affaires à elle. Quand on arrive quelque part et qu’on met son panier par terre, tout de suite elle se couche là. »

Pouvoir laisser son chien seul dans le logement, circuler librement, ne pas avoir à constamment négocier sa présence sont autant d’éléments qui conditionnent l’expérience globale du séjour.

Suppléments financiers

Les suppléments financiers cristallisent les tensions, surtout lorsqu’ils ne correspondent à aucun service concret. Chantal résume :

« On annonce un prix, plus la caution pour animal, plus le ménage pour animal… Donnez-moi un prix total et puis on n’en parle plus. »

De nombreux participants dénoncent l’écart entre l’étiquette pet-friendly et les conditions réelles d’accueil. Louise, propriétaire d’un chien, témoigne :

« Il y a beaucoup d’endroits où on me dit OK, mais sous la table, on ne veut pas le voir. Tu vois dans leur regard qu’il ne faut pas qu’il dérange. »

Le terme pet-friendly recouvre des réalités très hétérogènes, allant de la simple tolérance de l’animal à une véritable intégration de sa présence dans l’expérience touristique. Alors, à quoi ressemblerait un pet-friendly idéal ?

Un chien réellement bienvenu

Au-delà des compromis imposés par l’offre existante, les entretiens proposent une représentation très claire de ce que serait un accueil pleinement assumé.

Dans l’idéal, le chien n’est ni toléré ni suspect, il est accueilli comme un hôte légitime. Samira indique : « Un hôtel pet-friendly, c’est un hôtel où le chien a accès au lit et au canapé. » Les expériences vécues à l’étranger servent souvent de point de comparaison. Mireille, propriétaire de trois chiens, raconte :

« En Italie, les chiens sont admis dans les restaurants, dans les salons de thé, dans les transports. C’est fantastique. »

Certaines personnes interviewées évoquent des infrastructures spécifiques, comme les piscines pour chiens, les espaces de toilettage ou les zones de baignade. Ces dispositifs restent rares, mais incarnent un pet-friendly pensé pour le bien-être animal.

Dans cette représentation idéale, le séjour n’est plus une succession de contraintes à gérer, il devient une expérience partagée. Les propriétaires sont conscients que cet idéal est encore marginal. Mais il constitue une référence implicite pour évaluer l’offre existante. Une propriétaire interviewée, Mireille, imagine son idéal :

« Je ferais une garderie pour chiens, comme une garderie d’enfants, pour que les maîtres puissent aller visiter tranquillement. »

Cohabitation avec les non-propriétaires d’animaux

À travers la question du pet-friendly, c’est une transformation plus large du tourisme qui s’opère. Le voyage est de plus en plus pensé pour un binôme humain-animal, aux besoins étroitement liés. Dans ce contexte, accepter les chiens ne peut plus se limiter à une simple mention dans une annonce. C’est la cohérence entre discours, pratiques et conditions d’accueil qui fait la différence.

Cette évolution pose la question de la cohabitation avec les voyageurs qui ne souhaitent pas partager les espaces touristiques avec des animaux. Pour les professionnels, l’enjeu est particulièrement délicat : composer avec des attentes parfois divergentes, sans dégrader ni l’expérience des propriétaires d’animaux ni celle des autres clients.

Cet article a été co-rédigé avec Axelle Boulet dans le cadre de son mémoire de fin d’études à l’EM Normandie.

Magali Trelohan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:25

La microscopie de fluorescence à super-résolution : véritable tournant technologique dans l’analyse de la dynamique des mitochondries

Pauline Teixeira, Docteur en biologie cellulaire, Université d’Angers

Arnaud Chevrollier, Professeur des Universités Biologie Médicale, Biotechnologie, Université d’Angers

Solenn Plouzennec, Doctorante, Université d’Angers

Texte intégral (1890 mots)

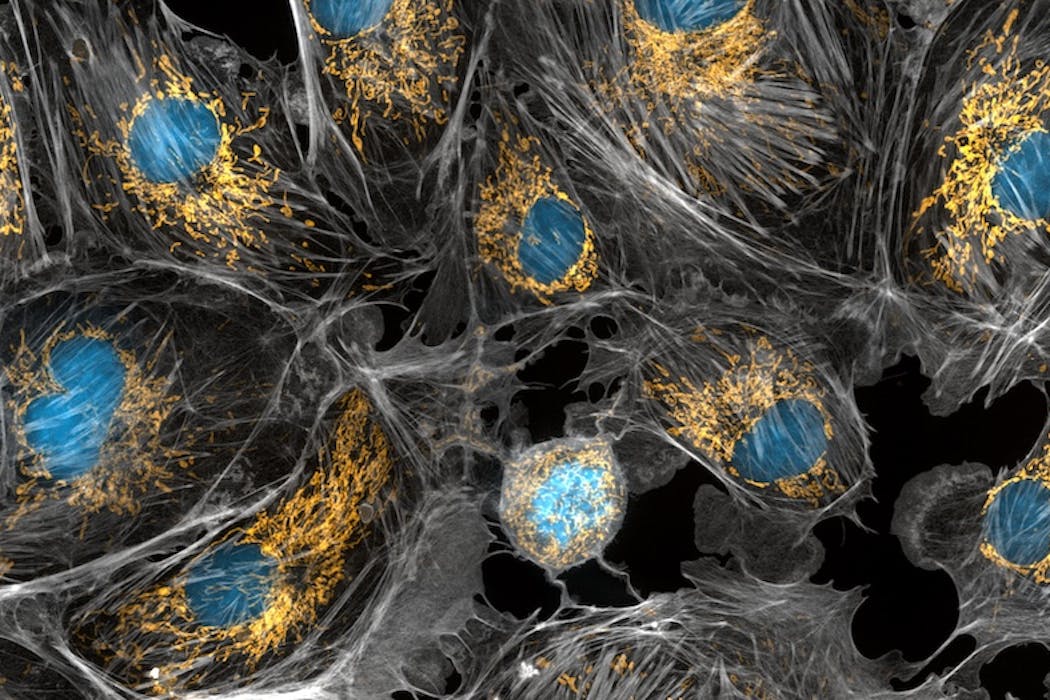

Explorer l’intérieur de nos cellules et leurs compartiments, tout en identifiant chaque protéine pour les cartographier, préciser leurs interactions et déchiffrer de nouveaux mécanismes biologiques… c’est désormais à notre portée grâce au développement de microscopes de super-résolution. Grâce à ces nouvelles techniques, les mitochondries, composants clés des cellules impliqués dans de nombreuses pathologies, révèlent une partie de leurs mystères.

Les mitochondries sont principalement connues pour être les centrales énergétiques de nos cellules, car elles y sont responsables de la production d’énergie et de chaleur. Elles participent également à la synthèse de nombreuses molécules et assurent un contrôle crucial sur la vie et la mort des cellules. Récemment, des microscopes ultrasophistiqués ont permis de mettre à jour l’incroyable vie active des mitochondries, qui se déplacent, fusionnent entre elles et se séparent.

Ces progrès sont cruciaux car les mitochondries sont impliquées dans de nombreuses atteintes neurodégénératives, maladies cardio-vasculaires et cancers. Comprendre comment les mitochondries endommagées contribuent au processus d’une maladie est essentiel pour le développement de traitements.

Les mitochondries, un réseau en reconfiguration perpétuelle

Dans la plupart des cellules et des tissus, les mitochondries ont la forme de tubes, plus ou moins longs. Les mitochondries s’adaptent à la taille et aux besoins énergétiques des cellules, ainsi dans les larges cellules énergivores, il peut y avoir plus de 200 000 mitochondries par cellules tandis que dans d’autres cellules, il y aurait moins de 100 mitochondries. En fonction de l’organe d’origine de la cellule, les mitochondries se répartissent dans la cellule et forment de grands réseaux. Elles changent également sans cesse de formes et leurs attachements avec les autres structures de la cellule.

Dès les années 1950, les données de microscopies électroniques ont révélé la structure de ces petits tubes et précisé leur organisation membranaire. Leur membrane externe est doublée d’une membrane interne, qui s’invagine et forme des poches à l’intérieur des mitochondries. Ces poches sont appelées crêtes et sont le lieu de la synthèse d’énergie.

Pour bien comprendre la fonction des mitochondries, il faut donc s’intéresser à leur structure, leur dynamique et leur distribution. Un axe important de travaux scientifiques porte sur cette relation structure-fonction afin de découvrir de nouveaux moyens de protéger la morphologie mitochondriale et de développer des stratégies thérapeutiques pour lutter contre les maladies mitochondriales ou les atteintes neurodégénératives.

La microscopie de fluorescence, la clé pour le suivi des mitochondries en temps réel

Si la microscopie électronique permet d’obtenir des vues extrêmement détaillées des mitochondries, son utilisation ne permet pas de rendre compte de la complexité de leur organisation au sein des cellules, ni de leur nature dynamique. En effet, ce type de microscopie se limite à des images cellulaires figées dans le temps. C’est ici qu’intervient la microscopie de fluorescence, un domaine en pleine effervescence qui permet de capturer des images ou des vidéos.

La microscopie de fluorescence repose sur le principe d’excitation et d’émission contrôlées de photons, particules composant la lumière, par des molécules présentes dans les cellules. Contrairement aux microscopes à fond clair, qui sont les microscopes les plus simples, comme ceux utilisés en cours de sciences, et où l’image est générée à partir des signaux collectés après le passage de la lumière à travers l’échantillon, les microscopes à fluorescence collectent les signaux lumineux qui proviennent de l’objet biologique lui-même, comme des petites ampoules que l’on allumerait au cœur de la cellule.

Le développement de l’informatique et des capteurs de caméra sensibles et rapides ont également rendu possible le suivi des signaux dans le temps, et la quantification des mouvements de chaque compartiment des mitochondries.

La super-résolution, quand la science éclaire l’invisible

Pour aller plus loin que ces observations déjà fascinantes de réseaux de mitochondries, la microscopie de fluorescence ne suffit pas. En effet, en microscopie optique, les objets plus petits qu’une certaine taille, environ 200-300 nanomètres radialement et 500-700 nanomètres axialement, ne peuvent pas être distingués. En effet, selon un principe physique, la diffraction de la lumière, soit la déviation des rayons lumineux, fait qu’un émetteur unique apparaît comme une tache sur la caméra – on parle de figure de diffraction, et plus précisément ici de « fonction d’étalement du point ».

Cette limitation entrave l’observation précise de structures complexes telles que les mitochondries du fait de leur taille qui est similaire à la limite de diffraction.

La microscopie de fluorescence à super-résolution (microSR) a changé la donne dans le domaine de la recherche biologique depuis les années 2000. Grâce à cette technologie, les scientifiques peuvent pénétrer dans le monde nanoscopique et observer en temps réel les structures complexes et les interactions des composants cellulaires. La microscopie de fluorescence à super-résolution englobe quatre techniques principales, dont l’une a été récompensée par le prix Nobel de chimie en 2014.

Chacune de ces techniques s’attaque à la limite de diffraction d’une manière unique, permettant de séparer des points situés à moins de 200 nanomètres. Cette avancée permet aux chercheurs d’atteindre des résolutions spatiales de quelques nanomètres, dévoilant ainsi les détails les plus fins des structures cellulaires comme jamais auparavant. Restreints il y a encore peu de temps à quelques laboratoires prestigieux dans le monde, ces équipements se démocratisent et se déploient dans les plates-formes de microscopie.

La mitochondrie sous un nouveau jour, dévoilée à l’échelle nanométrique

Nous avons utilisé un type de microscopie de fluorescence à super-résolution, la microscopie de localisation de molécules uniques, qui nous a permis d’identifier les protéines sur les membranes des mitochondries et de les cartographier.

Avec un autre type de microscopie de fluorescence à super-résolution, nous avons visualisé le contour des crêtes, retrouvant ainsi le visuel connu d’une image de microscopie électronique… à ceci près qu’aucun traitement chimique liée à la fixation de l’échantillon n’est venu perturber l’organisation de ces fines membranes et fragiles petites poches. Ceci permet de découvrir la complexité interne des mitochondries et l’hétérogénéité de ses structures, afin de corréler la morphologie des mitochondries à leur activité ou à la présence de défaut génétique.

Ces images donnent accès à deux échelles de temps, c’est-à-dire deux niveaux de cinétique. D’une part, sur quelques minutes durant lesquelles nous pouvons observer, nous voyons que les mitochondries se déplacent, changent de forme, fusionnent entre elles ou se séparent.

D’autre part, toujours avec la microscopie de super résolution, nous pouvons observer sur quelques secondes, toute l’ondulation et le remodelage des structures internes des mitochondries nécessaires à la production d’énergie.

Ainsi, on découvre que les mitochondries ne sont pas de simples centrales énergétiques cellulaires mais des organites dynamiques possédant de nombreuses particularités nanoscopiques. La microscopie de super résolution permet d’envisager une meilleure compréhension de comment les mitochondries endommagées contribuent au processus de nombreuses maladies, ce qui est essentiel pour le développement de traitements.

Arnaud Chevrollier a reçu des financements de l'Université d'Angers, AFM-téléthon

Pauline Teixeira et Solenn Plouzennec ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

19.01.2026 à 16:24

Comment « Bluey » s’appuie sur des paraboles religieuses pour donner des leçons de vie aux enfants

Sarah Lawson, PhD Candidate in Ancient Linguistics, School of Theology, Faculty of Arts and Education, Charles Sturt University

Texte intégral (2341 mots)

Derrière ses histoires pleines d’humour et de tendresse, la série australienne Bluey cache des références culturelles et philosophiques bien plus profondes qu’il n’y paraît. En s’inspirant de récits bouddhistes, chrétiens ou taoïstes, certains épisodes proposent aux enfants – et à leurs parents – une manière accessible de réfléchir à la souffrance, à l’attente, à la perte ou à l’acceptation.

Bluey est une série intelligente qui puise dans toutes sortes d’inspirations pour ses histoires pleines de charme, y compris religieuses. Ma recherche récemment publiée examine ce que la série dit de la religion, et de la religion du jeu, qui sert de principe directeur à leur vie (NDLT : Bluey raconte la vie d’une famille de chiens anthropomorphes qui explorent le monde par le jeu.)

Trois épisodes en particulier montrent la diversité des religions dans l’Australie contemporaine et nous aident à réfléchir à la diversité et à la profondeur de la culture de ce pays.

Ces épisodes transmettent, de manière accessible et réfléchie, aux enfants et aux parents des leçons concises issues de religions bien réelles. Ils récompensent la curiosité et un regard réflexif sur les histoires, en encourageant les parents à s’investir plus profondément dans les programmes préférés de leurs enfants.

Voici donc ce que trois épisodes de Bluey disent de la religion, et les leçons qu’ils offrent aux enfants de toutes les religions, comme à ceux qui n’en ont aucune.

La parabole bouddhiste

L’épisode « Bumpy et le vieux lévrier sage » est une reprise à peine voilée de la parabole bouddhiste de Kisa Gotami et des graines de moutarde (mais avec les fameuses graines de moutarde remplacées par des sous-vêtements violets !).

Dans l’épisode, Bluey et Bandit réalisent une vidéo racontant une histoire pour remonter le moral de Bingo, hospitalisée. Dans cette histoire, une femme (Barnicus) a un chiot appelé Bumpy, qui tombe gravement malade. Elle l’emmène voir le vieux lévrier sage pour demander de l’aide. Celui-ci est représenté assis en position du lotus, vêtu d’une robe faite de serviettes et coiffé d’une couronne de fleurs.

Le vieux lévrier sage lui demande une paire de sous-vêtements violets provenant de quelqu’un qui n’a jamais été malade. Comme Barnicus ne trouve personne qui n’ait jamais été malade, elle comprend que le sage cherchait à lui apprendre que tout le monde tombe malade un jour ou l’autre. La maladie fait simplement partie de la vie, et Bingo se sent réconfortée de ne pas être seule.

Dans la parabole originale des graines de moutarde, qui remonte au Ve siècle avant notre ère, Kisa Gotami est une mère dont le fils unique meurt. Lorsqu’elle se tourne vers le Bouddha pour obtenir de l’aide, celui-ci lui demande de récupérer des graines de moutarde auprès de familles où il n’y a jamais eu de décès. En cherchant à accomplir cette tâche impossible, Kisa Gotami comprend que la mort et la souffrance sont inévitables.

En réinterprétant ce récit religieux avec une touche d’humour et des enjeux atténués, l’épisode permet aux enfants d’apprendre un enseignement fondamental du bouddhisme. La maladie et la souffrance sont terribles, mais le fait de savoir que tout le monde y est confronté un jour peut nous réconforter et nous aider à relâcher notre attachement, ou notre besoin d’un bonheur et d’un bien-être permanents.

Pâques chrétiennes

L’épisode « Pâques » fait écho à certains thèmes du récit chrétien associé à cette fête. Bluey et Bingo craignent que le lapin de Pâques les ait oubliées. Chilli et Bandit leur rappellent la promesse de ce dernier : il reviendra à coup sûr le dimanche de Pâques.

Mais ne trouvant pas les œufs en chocolat, elles s’inquiètent, en particulier quand le jeu exige du courage ou une forme de souffrance (mettre les pieds dans les toilettes de Papa). Elles se demandent alors si elles ne risquent pas d’être oubliées.

On peut y voir un parallèle avec la manière dont la Bible donne à voir la crainte des disciples de Jésus au lendemain de sa mort, pensant que Dieu les avait oubliés malgré la promesse qu’il leur avait déjà faite de revenir après trois jours. Cet enseignement reflète l’inquiétude que beaucoup de personnes ressentent : celle d’être peut-être trop insignifiantes ou trop pécheresses pour que Dieu se soucie d’elles.

L’épisode se termine lorsque Bluey et Bingo font rouler un ballon de gymnastique (la pierre) pour dégager une cavité sous le bureau (le tombeau) et découvrent que le lapin de Pâques ne les a pas oubliées : il a pensé à elles, s’est soucié de leur sort et est bien revenu pour leur offrir de beaux œufs en chocolat (la vie éternelle).

À travers cette relecture décalée d’un récit religieux, les enfants sont encouragés à penser qu’ils sont aimés et à faire confiance aux promesses qui leur sont faites, même lorsqu’ils ont l’impression d’être petits, oubliables ou désobéissants.

La fable taoïste

Dans « Le panneau », la maîtresse de Bluey, Calypso, lit une fable issue à l’origine du texte taoïste Huainanzi, datant du IIe siècle avant notre ère. En français, cette fable est souvent appelée « Le paysan et le cheval blanc ».

Le récit enchaîne une série d’événements qui arrivent à un vieil homme, et, après chacun d’eux, ses voisins commentent les faits, estimant qu’il s’agit de chance ou de malchance. Le vieil homme répond toujours « On verra », dans l’attitude du wú wéi.). Dans la conception taoïste du wú wéi appliquée à la fortune, toutes choses se valent, et ce n’est que le jugement humain (ou, en l’occurrence, canin) qui qualifie un événement de bon ou de mauvais. Ainsi, la seule réponse appropriée face à un événement marquant est le « non-agir » ou la sérénité, jusqu’à ce que le passage du temps en révèle le véritable sens.

Au départ, Bluey comprend mal le message et pense que Calypso veut dire que tout finira forcément par s’arranger. Mais à la fin de l’épisode, elle apprend à adopter l’attitude du wú wéi de manière positive. Elle reste calme, voire sereine, face à la perspective de quitter son quartier bien-aimé.

À travers ce récit religieux, les enfants apprennent qu’une approche douce et fluide de la vie, qui n’impose pas ses propres désirs au monde, permet d’éviter des souffrances inutiles et de trouver la paix et l’acceptation.

Sarah Lawson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:12

L’« enshittification » en cinq étapes des publications scientifiques

Martina Linnenluecke, Professor at UTS Business School; Centre for Climate Risk and Resilience, University of Technology Sydney

Carl Rhodes, Professor of Business and Society, University of Technology Sydney

Texte intégral (1702 mots)

Devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars, l’édition académique adopte des mécanismes proches de ceux des géants du numérique. Revues commerciales, frais de publication et indicateurs de performance redessinent en profondeur le paysage de la recherche.

Lorsque l’écrivain Cory Doctorow a introduit le terme « enshittification » ou « merdification » en bon français en 2023, il a mis des mots sur un phénomène que de nombreux utilisateurs avaient déjà constaté dans leur vie quotidienne. Les plateformes de réseaux sociaux, les sites de commerce en ligne et les moteurs de recherche qu’ils utilisaient s’étaient visiblement dégradés en qualité. Beaucoup de ces sites se mettaient à privilégier les contenus provenant des annonceurs et d’autres tiers. Le profit était devenu l’objectif principal.

Doctorow décrit ce déclin comme une spirale mortelle : les plateformes en ligne offrent d’abord de la valeur à leurs utilisateurs, avant de déplacer progressivement leur attention vers l’extraction de valeur, sans grand souci des conséquences.

Mais nos recherches récentes, publiées dans Organization, montrent que l’enshittification ne se limite pas au monde en ligne. Elle est désormais visible dans l’édition académique et se déploie en cinq étapes. Les mêmes forces qui vident les plateformes numériques de leur substance façonnent la manière dont une grande partie de la recherche est produite, évaluée et publiée.

Le grand business de l’édition académique commerciale

L’édition académique a connu une croissance importante ces dernières années. Entre 2016 et 2022, le nombre d’articles indexés dans les principales bases de données est passé de 1,92 million à 2,82 millions. Le secteur aurait généré plus de 16 milliards d’euros par an.

À ce titre, l’édition académique rivalise avec les industries de la musique et du cinéma. Certains éditeurs affichent des marges bénéficiaires comparables à celles de géants de la tech, comme Microsoft et Google.

Cette expansion s’est accompagnée de signes d’enshittification. L’essor des grandes revues en libre accès et des revues prédatrices privilégie le profit au détriment de l’intégrité scientifique. Cela a entraîné une explosion des publications de faible qualité. Nombre d’entre elles se présentent comme des contributions à des « numéros spéciaux ».

Ces tendances font écho à la dégradation observée sur les plateformes en ligne, où la valeur pour les utilisateurs est sacrifiée au profit du gain financier. Ces parallèles nous ont conduits à enquêter sur les forces qui transforment la communication scientifique.

La recherche comme marchandise commerciale

Depuis les années 1980, l’édition académique a connu une marchandisation progressive. Elle est désormais façonnée par la rentabilité, la concurrence et les indicateurs de performance. Les universités ont adopté des pratiques de gestion inspirées du marché et s’appuient de plus en plus sur des indicateurs de performance pour évaluer leur personnel.

La science s’achète et se vend. Elle se trouve de plus en plus modelée par les financements venus du privé et par une logique managériale. Les chercheurs ont qualifié ce tournant – illustré par l’édition académique commerciale – de « capitalisme académique ». Il influence les recherches menées, leur évaluation et l’évolution des carrières.

Le mouvement « open access » visait à l’origine à rendre le savoir plus largement accessible. Cependant, de grands éditeurs, dont Wiley, Elsevier et Springer Nature, y ont vu un moyen de faire peser leurs coûts de production sur les auteurs – tout en générant des revenus supplémentaires.

Les éditeurs ont instauré des frais de traitement des articles, élargi leurs services et lancé de nouveaux titres afin de capter des parts de marché. Lorsque la revue très prestigieuse Nature a annoncé son option « open access » en 2021, celle-ci s’accompagnait de frais pouvant atteindre 9 500 euros par article pour les auteurs.

Le passage aux « frais de traitement des articles » a suscité des inquiétudes quant au déclin de la qualité et de l’intégrité de la recherche. À l’autre extrémité du spectre, on trouve des revues prédatrices qui imitent les véritables revues en libre accès, mais facturent des frais sans proposer ni évaluation par les pairs ni encadrement éditorial.

Ces plateformes prédatrices publient des travaux de faible qualité et utilisent souvent des appellations trompeuses pour paraître crédibles. Avec environ 15 000 revues de ce type en activité, l’édition prédatrice est devenue une industrie majeure et contribue à l’enshittification de l’édition académique.

Ces dynamiques renforcent – et sont renforcées par – la culture bien ancrée du « publish or perish » dans le monde académique.

La « merdification » académique

À partir de ces tendances, nous avons identifié une spirale descendante en cinq étapes dans l’enshittification de l’édition académique.

La marchandisation de la recherche déplace la valeur du mérite intellectuel vers la commercialisation.

La prolifération des revues en modèle « Pay-to-Publish » (« payer pour publier ») s’étend et touche aussi bien les revues d’élite que les revues prédatrices.

Un déclin de la qualité et de l’intégrité s’ensuit, lorsque les revues, guidées par le profit, compromettent l’évaluation par les pairs et la supervision éditoriale.

Le volume même des publications rend difficile l’identification des travaux faisant autorité. Des revues frauduleuses diffusent des articles canulars et des contenus piratés.

L’enshittification s’installe. Le système académique est submergé par la quantité, déformé par des logiques de profit et dépouillé de sa finalité première : faire progresser le savoir.

Faire de l’édition académique un bien public

Nos recherches constituent un avertissement face à l’enshittification. Il s’agit d’un problème systémique qui menace la valeur et le développement de l’édition académique. Le monde universitaire est de plus en plus guidé par des indicateurs. En conséquence, la qualité de la recherche est jugée davantage à l’aune du lieu de publication qu’à celle de sa valeur intrinsèque.

Mais pourquoi les utilisateurs (et les universitaires) ne se détournent-ils pas tout simplement de cette expérience « enshittifiée » ? La réponse est la même que pour de nombreuses plateformes en ligne : l’absence d’alternatives crédibles rend le départ difficile, même lorsque la qualité se dégrade.

Enrayer cette tendance demande d’agir et de créer des alternatives. Celles-ci passent notamment par une réévaluation des critères d’évaluation, une moindre dépendance aux éditeurs commerciaux et une plus grande équité mondiale dans la recherche.

Certaines alternatives prometteuses existent déjà. Les modèles d’édition coopératifs, les archives institutionnelles et des initiatives politiques telles que la Coalition for Advancing Research Assessment plaident tous en faveur d’évaluations plus larges et plus pertinentes de l’impact scientifique.

Refaire de l’édition académique un bien public nécessitera un retour à des modèles à but non lucratif et à des systèmes de libre accès durables. La qualité, l’accessibilité et l’intégrité doivent primer sur le profit. Un changement est indispensable pour protéger la finalité essentielle de la recherche académique : faire progresser les connaissances dans l’intérêt public.

Martina Linnenluecke reçoit des financements de l’Australian Research Council (ARC) ainsi que de l’Australian Investment and Securities Commission (ASIC) pour le projet « Climate Related Financial Disclosure - External Capacity Building ».

Carl Rhodes ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:07

Apprendre de ses erreurs : comment former les étudiants à rebondir après un échec

Odile Paulus, Maître de conférences en gestion publiant (EM Strasbourg), Université de Strasbourg

Caroline Merdinger-Rumpler, Maîtresse de conférences en Leadership, Management d'équipe et Management des Organisations de Santé, Université de Strasbourg

Julien de Freyman, Professeur associé, South Champagne Business School (Y Schools) – UGEI

Sonia Boussaguet, Neoma Business School

Texte intégral (1240 mots)

On ne peut progresser sans se tromper. Comment dès lors inviter les étudiants à ne plus craindre l’erreur mais à la voir comme une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences ? Exemple à travers un dispositif d’apprentissage par l’action.

Dans un système classique de cours magistraux, l’enseignant est considéré comme dépositaire d’un savoir à transmettre, et le résultat de cette transmission est évalué par des contrôles de connaissances réguliers. L’erreur y est encore souvent appréhendée par les élèves comme un échec plutôt que comme un tremplin vers l’apprentissage.

Or on ne peut progresser sans se tromper. Se pose alors la question de proposer aux étudiants des cadres les incitant à prendre des risques, à oser agir, se tromper et en tirer des apprentissages.

Nous avons pu observer la mise en œuvre de ce type de démarche dans un dispositif pédagogique expérientiel à l’EM Strasbourg, au sein de l’Université de Strasbourg, au fil de 4 promotions successives. Au total, 40 étudiants s’y sont engagés durant leurs trois années de bachelor en conduisant des projets entrepreneuriaux ou des missions pour des organisations.

C’est en se retrouvant ainsi mis en situation, sur le terrain, qu’ils se rendent compte de leur manque de compétences et vont lire, rencontrer des experts et partager leurs apprentissages avec d’autres étudiants pour être capables de surmonter les défis qui se présentent à eux.

Les compétences ainsi développées leur permettent d’alimenter le portfolio nécessaire à leur diplomation sans suivre de cours et en apprenant de leurs actions. Cette pédagogie « Team Academy » a été créée il y a plus de vingt-cinq ans à l’Université des sciences appliquées de Jyväskylä en Finlande.

Apprendre à prendre ses responsabilités

Tout au long de leur formation, les apprenants sont encadrés par une équipe d’enseignants coachs formés à cette pédagogie et chargés de garantir un cadre bienveillant et sécurisant. Les étudiants sont invités à vivre ainsi dans une boucle d’apprentissage où alternent l’action et la réflexivité permettant de lier les actions, les lectures et les rencontres d’experts.

Dans cette dynamique, nier sa responsabilité au moment d’expliquer une erreur, en invoquant des causes externes ou non contrôlables (comme « C’est la faute des autres » ou « L’environnement n’est pas favorable »), peut engendrer des comportements indésirables, alors que reconnaître sa responsabilité favorise des postures permettant d’atteindre un résultat concret et d’apprendre. C’est ce que nous avons constaté : lorsque les étudiants parlent de leurs erreurs, ils le font en disant « je » ou « nous » : s’attribuer une part de la responsabilité apparaît comme un préalable pour apprendre.

Cependant, les étudiants relèvent le caractère douloureux de l’erreur qui « fait mal au cœur » et « peut rapidement faire peur ». Une fois comprise et acceptée, celle-ci semble prendre une coloration plus « positive » et constructive. Ils la perçoivent comme un « challenge » à relever. Le concept d’erreur devient à leurs yeux inhérent à l’action, à mesure que les trois ans de formation se déroulent.

Ainsi, plongés dans une culture de valorisation de l’erreur, les étudiants relatent :

« Il n’y a pas eu d’erreurs, il n’y a eu que des apprentissages [et des] occasions de progresser. »

En partant de leurs erreurs, les étudiants considèrent avoir acquis des compétences tant au niveau des « soft skills » (persévérance pour mener à bien un projet entrepreneurial ; régulation des émotions (pour « passer outre et avancer ») que des « hard skills » (meilleure maîtrise de « la gestion de projet »).

La culture de l’erreur apprenante vécue dans leur formation les conduit aussi à revisiter leur conception de la réussite entrepreneuriale de façon plus réaliste :

« Un entrepreneur qui réussit aujourd’hui dans son business, c’est un entrepreneur qui a osé se planter, qui a osé arrêter […] pour moi, c’est vraiment inspirant […] [de] savoir quelles sont les erreurs qu’ils ont faites, pour ne pas les refaire. »

Déconstruire la culture de la performance

Pour leur emploi après leur formation, certains étudiants rêvent d’un environnement de travail valorisant une culture similaire, mais ils s’interrogent sur le décalage possible entre leur univers d’études et le monde professionnel : « Ce n’est pas la réalité. On est tellement dans une bulle. On est dans notre monde… l’erreur est acceptée. Dans d’autres boîtes, l’erreur… Il faut quand même faire attention. »

Les étudiants se sont appuyés sur les deux rôles qu’un apprenant engagé dans un dispositif d’apprentissage par l’expérience peut investir :

dans leur rôle d’apprenants, ils choisissent d’interpréter l’erreur comme une opportunité d’apprendre. Les étudiants cherchent à développer des compétences personnelles en dédramatisant l’objectif de réussite du projet ;

dans leur rôle d’acteurs, ils parviennent à interpréter l’erreur comme un défi à relever.

Ces deux stratégies permettent de diminuer l’intensité émotionnelle associée aux erreurs pour, dans le premier rôle, se focaliser sur l’acquisition de compétences nouvelles et, dans le second, rechercher des solutions au problème.

Cette forme d’apprentissage par l’erreur exige un travail de déconstruction de la culture de la réussite et de la performance, dont le résultat est en grande partie dépendant de l’intensité des efforts consentis par les étudiants.

Pour les pédagogues souhaitant introduire un apprentissage par l’erreur, notre recherche met en lumière la nécessité d’organiser un espace résolument bienveillant pour partager les questionnements, les difficultés et les erreurs, et de l’inscrire dans un temps suffisamment long pour modifier les représentations et les comportements.

Olga Bourachnikova, chercheuse et entrepreneuse, a participé à la rédaction de cet article avec Odile Paulus, maîtresse de conférences en gestion à l’EM Strasbourg, Sonia Boussaguet, professeure associée à la Neoma Business School, Julien de Freyman, professeur associé à la South Champagne Business School et Caroline Merdinger-Rumpler, maîtresse de conférences en management des organisations de santé à l’EM Strasbourg.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:06

« Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête

Alexandre Hassanin, Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne Université, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS, MNHN, SU, EPHE, UA), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Antoine Gessain, Médecin, virologue, responsable de l'unité Épidémiologie et Physiopathologie des Virus Oncogènes (EPVO), Institut Pasteur

Texte intégral (3588 mots)

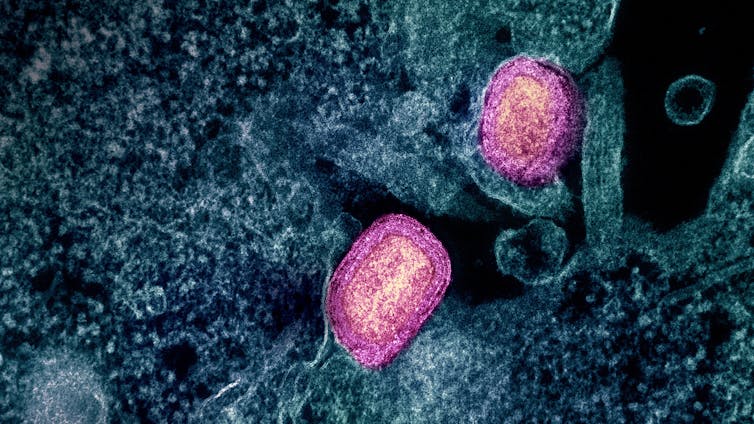

Le mpox (parfois encore appelé « variole du singe ») est une zoonose, autrement dit une maladie se transmettant de l’animal à l’humain, et inversement. Après un minutieux travail d’enquête, les scientifiques ont identifié les principaux suspects soupçonnés d’abriter le virus. Une découverte qui permet non seulement de mieux comprendre l’émergence de la maladie, mais aussi l’évolution du virus.

Ces dernières années, la maladie due au virus mpox (anciennement appelée « monkeypox », ou « variole du singe » en français) a beaucoup fait parler d’elle. Elle a en effet été à l’origine d’une émergence mondiale en 2022 qui avait alors touché 75 pays. En 2024, plusieurs pays d’Afrique centrale ont connu une recrudescence du nombre de cas ainsi que l’émergence d’une nouvelle souche virale. À ces deux occasions, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré que la maladie était une « urgence de santé publique de portée internationale ». Si la maladie ne constitue plus, à l’heure actuelle, une telle urgence (l’OMS a levé sa dernière alerte en septembre 2025), elle continue à circuler, en particulier dans les zones où elle est endémique.

Depuis plusieurs années, les scientifiques mènent des investigations pour y trouver son réservoir naturel, autrement dit l’animal qui abrite le virus sans tomber gravement malade, et à partir duquel d’autres espèces peuvent se contaminer. La maladie à mpox est en effet une zoonose, autrement dit une maladie infectieuse qui passe de l’animal à l’être humain.

Certains suspects ont particulièrement retenu leur attention : les écureuils arboricoles appartenant au genre Funisciurus. Mais lesquels, exactement ? Pour le savoir, les spécialistes de la classification animale (aussi appelée « systématique ») ont croisé études du phénotype (l’apparence des animaux) et analyses de leur ADN. Ce qu’ils ont découvert éclaire non seulement l’histoire de ces écureuils, mais aussi celle du virus.

Une maladie qui inquiète l’Organisation mondiale de la santé

Le virus à l’origine de la maladie monkeypox (mpox) (littéralement « variole du singe », autre appellation de cette pathologie) tient son nom de sa découverte en 1958 chez des macaques de laboratoire originaires d’Asie. Toutefois, dans les années 1970, les scientifiques ont compris que ce virus n’avait en réalité aucun lien avec l’Asie. C’est en effet à cette époque que sont décrits les premiers cas humains dans des villages des forêts d’Afrique centrale (bassin du Congo) et d’Afrique de l’Ouest (forêts de Haute et de Basse Guinée).

Les symptômes associés à la maladie incluent fièvre, céphalées (maux de tête), lymphadénopathies (augmentation de taille des ganglions lymphatiques) et douleurs musculaires. Ils s’accompagnent d’une éruption cutanée plus ou moins étendue sous forme de macules (taches sur la peau), de papules (lésions dermatologiques), qui évoluent en vésicules et pustules.

Depuis quelques années, le virus monkeypox inquiète l’OMS, car le nombre de cas est en constante augmentation avec des taux de létalité pouvant atteindre 12 % dans le cas des formes virales originaires d’Afrique centrale.

Une première épidémie majeure a eu lieu en 2022 et 2023 avec plus de 100 000 cas répertoriés dans le monde. Elle a essentiellement affecté la communauté homosexuelle masculine. On sait désormais qu’elle a débuté au Nigeria, en Afrique de l’Ouest, vers 2017. Le taux de létalité durant cette pandémie a été estimé à 0,1 %.

Une deuxième épidémie majeure sévit actuellement en Afrique. Elle s’est déclarée en 2023 au Sud-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et s’est ensuite répandue dans d’autres pays voisins, cette fois-ci principalement par transmission hétérosexuelle. On comptait jusqu’à des centaines de cas par semaine, le taux de létalité (globalement estimé à 4 %) pouvant atteindre jusqu’à 11 % chez les enfants de moins de 5 ans.

Diverses espèces de mammifères susceptibles à l’infection

La transmission interhumaine du virus monkeypox se fait essentiellement par contact cutané avec des lésions contenant du liquide infecté par des particules virales. Des contacts avec des muqueuses peuvent aussi être infectants. Toutefois, l’être humain n’est pas le seul à être infecté par le virus monkeypox : celui-ci a été trouvé également chez plusieurs autres espèces de mammifères, principalement des primates et des rongeurs.

L’origine animale des cas index (le cas index est le premier cas humain d’une chaîne de transmission ou d’une épidémie) reste néanmoins peu documentée. Il est toutefois acquis que des mammifères sauvages des forêts tropicales humides sont en cause dans le passage du virus à l’être humain.

Que sait-on au juste des hôtes qui servent de réservoir au mpox, autrement dit des mammifères chez lesquels le virus évolue, se diversifie et à partir desquels une transmission peut se faire à d’autres mammifères dont l’être humain ?

Un virus qui se cacherait dans un écureuil

Il est très probable que, dans la nature, la transmission entre espèces animales se fasse aussi par contact cutané avec des lésions infectées de l’hôte réservoir (autrement dit l’animal qui héberge le virus, mais ne tombe que peu ou pas malade) vers les hôtes receveurs. Chez l’être humain, ce cas de figure pourrait survenir par exemple lors de la chasse, au cours du portage ou du dépeçage des animaux, etc.

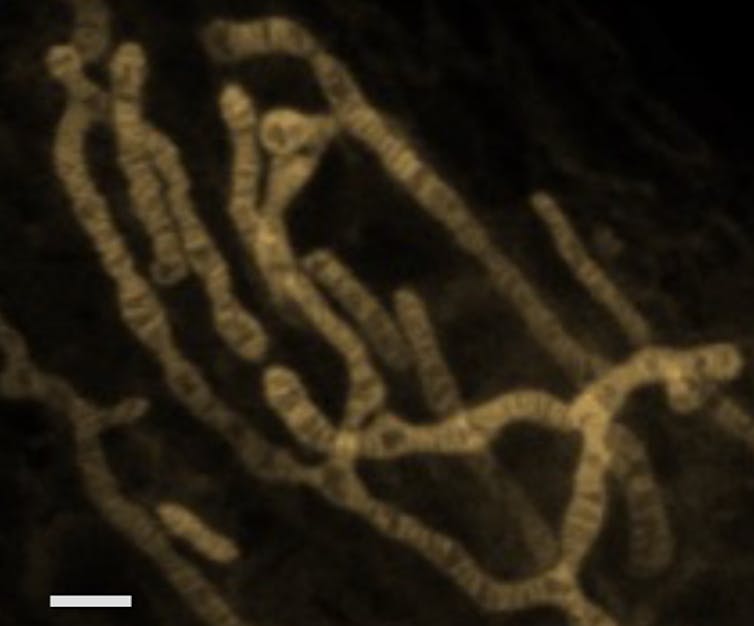

Depuis les années 1980, les écureuils arboricoles du genre Funisciurus sont régulièrement cités dans la littérature scientifique en tant que réservoir du virus monkeypox. Ce genre d’écureuils inclut une dizaine d’espèces, dont la plupart vivent exclusivement dans les forêts tropicales humides d’Afrique.

Mesurant de 15 à 20 centimètres, (hors queue, dont la longueur est équivalente à celle de leur corps), ces petits écureuils arboricoles tirent leur nom usuel

– « écureuil à cordes », ou « rope squirrels » en anglais – de leur agilité à grimper le long de branches et de lianes aussi fines que des cordes. Leur autre appellation, « écureuils rayés africains » (« African stripe squirrels ») fait référence aux rayures présentes sur leurs flancs.

Omnivores, ils se nourrissent principalement de fruits et de graines, mais leur régime alimentaire comprend aussi des tiges et des pousses ainsi que des insectes. Diurnes, ils dorment dans des nids sphériques similaires à ceux de l’écureuil européen, le plus souvent construits avec des feuilles, des fibres et des brindilles dans les fourches des branches, ou parfois dans les trous des arbres, au sol ou dans des terriers.

Comme beaucoup d’autres mammifères des forêts, ils sont chassés par les êtres humains, essentiellement par les enfants. Cela pourrait expliquer le fait que de nombreux cas index soient de jeunes garçons qui grimpent dans les arbres pour les piéger.

Le mpox a en effet été isolé chez un écureuil de l’espèce Funisciurus anerythrus en RDC en 1986. Plusieurs autres équipes l’ont depuis retrouvé chez d’autres écureuils de la même espèce collectés en Afrique centrale, et des anticorps dirigés contre lui ont aussi été détectés dans le sang de ces animaux (preuve d’un contact avec le virus), et cela avec des prévalences supérieures à 50 % (c’est-à-dire chez plus de la moitié des animaux collectés).

Par ailleurs, la niche écologique (autrement dit l’habitat préférentiel) de l’écureuil F. anerythrus est celle qui correspond le mieux avec la distribution géographique du virus monkeypox.

Tous ces éléments suggèrent que l’espèce F. anerythrus est le principal hôte réservoir du virus monkeypox en Afrique centrale.

Ne pas se tromper d’écureuil

Très récemment, une étude a révélé qu’une autre espèce appartenant au genre Funisciurus était à l’origine d’une épidémie de monkeypox qui s’est propagée au sein d’une colonie de singes verts mangabeys (Cercocebus atys), en Côte d’Ivoire.

Selon les auteurs qui ont décrit ce cas dans la littérature scientifique, les primates auraient été contaminés à la suite d’un contact avec des écureuils de l’espèce Funisciurus pyrropus, la seule du genre Funisciurus actuellement décrite dans les forêts ivoiriennes et dans celles des pays avoisinants. Selon certaines observations, ces écureuils feraient partie, au moins occasionnellement, du régime alimentaire des mangabeys.

Cependant, les travaux de systématique (la science de la classification des espèces) que nous avons menés ont révélé que le coupable n’avait pas été correctement identifié.

Lors d’une précédente étude, nous avions en effet comparé la niche écologique (l’habitat préférentiel) du virus mpox à celle de chacun des mammifères qui potentiellement pouvaient constituer son réservoir (pour lesquels le virus ou des anticorps dirigés contre ce virus avaient été mentionnés dans la littérature). Ces comparaisons nous ont permis de fournir un classement des réservoirs les plus probables.

Les quatre premiers de ce classement étaient tous des rongeurs arboricoles et deux d’entre appartenaient au genre Funisciurus : le premier étant Funisciurus anerythrus et le troisième étant Funisciurus pyrropus. Nos analyses des niches écologiques ont aussi révélé que les distributions géographiques de ces deux espèces fournies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) étaient erronées. Cela nous a amenés à entreprendre une étude plus approfondie sur la systématique de ces écureuils.

Une réponse dans les collections muséales

En étudiant les spécimens naturalisés de Funisciurus conservés dans différents muséums d’histoire naturelle, dont le Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren (Belgique), le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (France) et le Field Museum de Chicago (États-Unis d’Amérique), nous avons fait une découverte intéressante.

L’examen des pelages des spécimens de collection a révélé que les deux groupes de F. pyrropus (présents en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest) ont une coloration de pelage distincte. Ceux d’Afrique centrale ont les flancs contrastés avec un dos gris foncé/brun et un ventre blanc pur. Les spécimens d’Afrique de l’Ouest ont quant à eux un dos gris foncé/brun séparé du ventre blanc par une large bande rougeâtre/orange, qui se prolonge sur les membres antérieurs et postérieurs.

Ce constat nous a conduits à émettre l’hypothèse que les écureuils Funisciurus vivant en Côte d’Ivoire n’appartenaient pas à l’espèce F. pyrropus, mais à une autre espèce.

Pour confirmer ces observations, nous avons analysé les séquences ADN correspondant aux différents spécimens présents dans les collections des muséums. Les résultats ont révélé que, en Afrique de l’Ouest (notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Liberia et en Guinée), les écureuils appartenaient bien à une autre espèce que F. pyrropus, précédemment nommée Funisciurus leucostigma par le zoologiste néerlandais Coenraad Jacob Temminck en 1853. Cette dernière espèce est endémique à l’Afrique de l’Ouest, ce qui signifie qu’elle ne vit que dans cette région. En revanche, les deux espèces F. anerythrus et F. pyrropus sont uniquement présentes en Afrique centrale (notamment en RDC, au Gabon et au Burundi).

Comme nous allons le voir, cette distinction a des implications en matière de compréhension de la façon dont le virus mpox a coévolué avec ses réservoirs écureuils.

Écureuils différents, virus différents

Ces résultats de systématique animale peuvent sembler, de prime abord, anodins. Ils permettent pourtant de mieux comprendre l’évolution du virus monkeypox.

On sait en effet qu’il existe deux groupes distincts de virus mpox (on parle de « clade viral ») : les virus appartenant au clade I (lui-même subdivisé en sous-clades Ia et Ib) et les virus du clade II (subdivisé en sous-clades IIa et IIb, ce dernier ayant été à l’origine de la flambée mondiale de 2022).

Selon l’OMS, le clade I semble avoir un taux de létalité plus important que le clade II). Toutefois, la mortalité dépend également de divers autres facteurs tels que la qualité de la prise en charge, l’état de santé du patient et son âge (elle est particulièrement élevée chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans les régions d’endémie).

Ces deux groupes sont présents dans deux régions distinctes, de part et d’autre du fleuve Sanaga au Cameroun : les virus du clade I circulent en Afrique centrale (des cas index de la maladie ont été détectés en RDC, en République du Congo, en République centrafricaine, au Gabon et au sud du Cameroun), tandis que les virus du clade II sont présents en Afrique de l’Ouest (on a répertorié des cas index en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone, au Nigeria et à l’ouest du Cameroun).

Il semblerait que le fleuve Sanaga, en tant que barrière géographique empêchant la dispersion des écureuils, ait joué un rôle clé dans l’émergence de deux clades viraux. Pour le comprendre, il faut s’intéresser aux écureuils : nos analyses ont non seulement démontré que F. anerythrus et F. leucostigma sont des espèces sœurs, mais aussi que la distribution des virus du clade I en Afrique centrale correspond à celle de la niche écologique de l’espèce F. anerythrus et que la distribution des virus du clade II en Afrique de l’Ouest correspond quant à elle à la niche écologique de l’espèce F. leucostigma.

Nos résultats suggèrent que les populations ancestrales des deux espèces d’écureuil se sont retrouvées isolées de chaque côté du fleuve Sanaga voici plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui a conduit à leur divergence génétique et phénotypique, menant ainsi à la naissance de deux espèces distinctes, F. anerythrus et F. leucostigma.

On peut raisonnablement envisager que le franchissement du fleuve a pu être favorisé par son niveau plus bas lors d’une période glaciaire du pléistocène, ou bien que la Sanaga a été contournée à une époque où des forêts denses recouvraient les savanes au nord-est du fleuve.

Cette séparation des écureuils a mené à l’isolement de deux souches virales, l’une incluant l’ancêtre du clade I et ses descendants en Afrique centrale et l’autre regroupant l’ancêtre du clade II et ses descendants en Afrique de l’Ouest.

Autrement dit, la séparation des clades viraux I et II est concomitante de l’événement de spéciation ayant conduit à l’isolement des espèces F. anerythrus et F. leucostigma de part et d’autre du fleuve Sanaga.

Il s’agit là d’un bel exemple suggérant une coévolution entre le virus et son hôte réservoir. L’évolution naturelle des virus étant dépendante de leur hôte réservoir, elle est limitée géographiquement par la capacité de dispersion des animaux qui les hébergent.

Évidemment, cette règle n’est pas immuable. Lorsque la barrière d’espèce est franchie, notamment lorsqu’un virus passe à l’être humain, ce dernier peut, à plus ou moins long terme, devenir lui-même hôte réservoir. Cela peut entraîner des changements importants dans la dynamique évolutive du virus.

Les fleuves ne constituent plus, depuis longtemps, des barrières aux déplacements de notre espèce, lesquels peuvent donner aux virus de nombreuses opportunités de se diffuser bien au-delà de leurs territoires initiaux…

Alexandre Hassanin a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).

Antoine Gessain a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).

19.01.2026 à 16:06

L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue

Haoues Alout, chargé de recherche, Inrae

Texte intégral (1808 mots)

Longtemps présenté comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation, le « moustique du métro de Londres » n’est en réalité pas né dans les tunnels londoniens, comme on le pensait jusqu’ici. Une nouvelle étude retrace ses origines et montre qu’elles sont bien plus anciennes que ce que l’on imaginait. Elles remonteraient à plus de mille ans, en lien avec le développement des sociétés agricoles.

Et si le « moustique du métro de Londres », surtout connu pour ses piqûres sur les populations réfugiées à Londres dans les sous-sols de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, n’était en réalité pas né dans les tunnels londoniens ? C’est ce que révèle une étude que nous avons récemment publiée avec des collègues.

Nos résultats montrent que les caractéristiques « urbaines » de ce moustique, que l’on pensait s’être adapté à la vie souterraine il y a un peu plus d’un siècle, remontent en fait à plus de mille ans.

Le moustique Culex pipiens molestus, qui diffère de son cousin Culex pipiens pipiens dans la mesure où le premier pique surtout des humains, et le second surtout des oiseaux, est probablement né dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient, en lien avec le développement des premières sociétés agricoles humaines.

À lire aussi : Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?

Le « moustique du métro de Londres » n’est pas né dans le métro

Cette découverte jette une lumière nouvelle sur l’évolution des moustiques. Depuis plusieurs décennies, une hypothèse présentait en effet le moustique commun (Culex pipiens) comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation.

Selon cette théorie, une forme particulière de ce moustique, appelée Culex pipiens molestus, se serait adaptée à la vie urbaine en un peu plus de cent ans seulement, à partir de sa forme jumelle Culex pipiens pipiens. Là où celle-ci préfère piquer les oiseaux, s’accoupler dans des espaces ouverts et « hiberner » pendant l’hiver, la forme molestus aurait évolué en une forme quasi distincte, capable de vivre dans les souterrains et de piquer l’humain et d’autres mammifères, de s’accoupler dans des souterrains et de rester actif toute l’année.

Cette adaptation spectaculaire du « moustique du métro de Londres » était devenue un cas d’école, figurant dans de nombreux manuels d’écologie et d’évolution. L’idée sous-jacente était que l’urbanisation des villes pouvait sélectionner à grande vitesse de nouvelles espèces et en quelque sorte « accélérer » l’évolution.

Mais notre étude vient montrer que cette belle histoire, aussi séduisante soit-elle, est fausse.

Un moustique urbain… né bien avant les villes modernes

Notre consortium international de chercheurs PipPop a ainsi publié dans la revue Science une étude qui démystifie cette hypothèse. En séquençant le génome de plus de 350 moustiques, contemporains et historiques, issus de 77 populations d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale, nous avons reconstitué leur histoire évolutive.

En définitive, les caractéristiques qui font de Culex pipiens molestus un moustique si adapté à la vie urbaine ne sont pas apparues dans le métro londonien, mais bien plus tôt, il y a plus de mille ans, vraisemblablement dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient. Ce résultat remet en question ce qui était considéré comme un exemple clé de l’évolution urbaine rapide. Au final, il s’agirait d’une adaptation plus lente, associée au développement de sociétés humaines anciennes.

Autrement dit, ce moustique était déjà « urbain » (au sens : étroitement associé aux humains) bien avant l’ère industrielle. Les premières sociétés agricoles, avec leurs villages denses, leurs systèmes d’irrigation et leurs réserves d’eau, lui ont offert un terrain de jeu idéal pour son adaptation.

À lire aussi : Comment les moustiques nous piquent (et les conséquences)

Un acteur clé des épidémies modernes

Le moustique Culex pipiens n’est pas juste une curiosité scientifique : il joue un rôle majeur dans la transmission de virus comme ceux du Nil occidental ou d’Usutu. Ces derniers circulent surtout chez les oiseaux mais peuvent aussi être transmis aux humains et aux mammifères.

La forme Culex pipiens pipiens, qui pique les oiseaux, est principalement responsable de la transmission du virus dans l’avifaune, tandis que Culex pipiens molestus est vu comme responsable de la transmission aux humains et aux mammifères.

Lorsque les deux se croisent et s’hybrident, ils pourraient donner naissance à des moustiques au régime mixte, capables de « faire le pont » entre oiseaux et humains et de nous transmettre des virus dits zoonotiques.

De fait, nos analyses confirment que les deux formes s’hybrident davantage dans les villes densément peuplées, augmentant le risque de transmission de ces virus. Autrement dit la densité humaine augmente les occasions de rencontre entre les deux formes de moustiques – et potentiellement la probabilité de produire des moustiques capables de piquer à la fois les oiseaux et les humains.

Comprendre quand et où ces deux formes se croisent et comment leurs gènes se mélangent est donc crucial pour anticiper les risques d’épidémie.

Repenser l’adaptation urbaine

L’histoire du « moustique du métro de Londres » a eu un immense succès parce qu’elle incarne en une image frappante tout ce que l’on redoute et admire dans l’adaptation rapide des espèces à nos environnements. Par exemple, une adaptation très rapide face à l’augmentation de la pollution et de l’artificialisation des habitats, souvent mobilisée dans les imaginaires, de science-fiction en particulier.

Mais la réalité est tout autre : les moustiques de nos villes modernes ne sont pas une nouveauté née dans le métro londonien. En revanche, le développement urbain a offert une nouvelle scène à un acteur déjà préparé par des millénaires de cohabitation avec les humains dans les premières sociétés agricoles du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le fruit de cette évolution a ensuite pu être « recyclé » dans les villes contemporaines.

On parle alors d’ « exaptation », c’est-à-dire qu’un trait préexistant dans un contexte donné (ici les premières villes du Moyen-Orient) devient avantageux dans un autre contexte (les villes du nord de l’Europe). Les circuits sensoriels et métaboliques qui pilotent la recherche d’hôtes à piquer, la prise de repas sanguin et la reproduction avaient déjà été remodelés par l’histoire ancienne des sociétés agricoles de la Méditerranée et du Moyen-Orient, avant d’être « réutilisés » dans le contexte urbain moderne au nord de l’Europe.

Nos systèmes d’irrigation antiques, nos premières villes et nos habitudes de stockage de l’eau ont donc posé les bases génétiques qui permettent aujourd’hui à certains moustiques de prospérer dans les galeries de métro ou les sous-sols d’immeubles de nos grandes villes.

Cette découverte change la donne. En retraçant l’histoire de la forme urbaine du moustique commun Culex pipiens, l’étude invite à changer de regard sur l’évolution urbaine : ce n’est pas seulement une adaptation rapide déclenchée par l’urbanisation intensive des villes, mais un long processus qui relie notre développement technique et social et celle des autres espèces.

Comprendre ces dynamiques est crucial : non seulement pour la science, mais aussi pour anticiper les risques sanitaires et mieux cohabiter avec les autres espèces. Et vous, saviez-vous que le moustique qui vous pique la nuit avait une histoire évolutive aussi ancienne ?

Haoues Alout a reçu des financements de l'ANR et de l'ANSES ainsi que de l'Union Européenne.

19.01.2026 à 16:06

Fin de vie : ce que le débat parlementaire doit à la Convention citoyenne

Sandrine Rui, Sociologue, Université de Bordeaux

Texte intégral (2166 mots)

Le Sénat débat à compter du 20 janvier des deux lois sur la fin de vie adoptées en mai dernier par l’Assemblée nationale. En première lecture, les députés avaient pu s’appuyer sur les conclusions de la Convention citoyenne instituée sur ce même sujet, de décembre 2022 à avril 2023, dont l’objectif était d’éclairer le législateur. Retour sur la plus-value de ce dispositif de démocratie participative.

Le Sénat s’apprête à examiner les textes sur la fin de vie adoptés en mai dernier par l’Assemblée nationale. En première lecture, les députés s’étaient alors prononcés pour renforcer les soins palliatifs et, de façon inédite, pour un droit à l’aide à mourir. Ils avaient globalement suivi les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie (CCFV) qui s’était déroulée de décembre 2022 à avril 2023 à la suite de la saisine de la première ministre Élisabeth Borne.

En tant que membre du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne sur la fin de vie, sollicitée au titre de mes travaux sur la démocratie participative, je voudrais rappeler les caractéristiques de cette convention et insister sur ce qui a fait sa plus-value.

Des conventions citoyennes pour rendre un avis sur une question d’intérêt général

Les conventions citoyennes comptent parmi les dispositifs participatifs qui se sont installés en quelques décennies dans le paysage de la démocratie représentative. Elles sont constituées par un panel de citoyens tirés au sort pour représenter la diversité de la population. Ces derniers sont invités à délibérer et à rendre un avis sur une question d’intérêt général. Ces expériences se multiplient à différentes échelles dans de nombreux pays (Irlande, Belgique, Espagne, Chili, Islande…).

En France, la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020) a été la première du genre à l’échelle nationale, suivi par la Convention citoyenne sur la fin de vie (2022-2023) et, plus récemment, la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant (2025).

À lire aussi : Comment rendre les Conventions citoyennes pour le climat encore plus démocratiques ?

Comme d’autres innovations démocratiques, les conventions citoyennes font l’objet de débats. Au regard favorable des uns – ces assemblées sont perçues comme une « bonne chose » par 67 % des Français – répond le scepticisme des autres : sont notamment incriminées la légitimité douteuse des citoyens tirés au sort, la possible instrumentalisation politique d’un dispositif sans garantie juridique ou encore la vanité d’un exercice coûteux sans portée décisionnelle.

Si la Convention citoyenne sur la fin de vie n’échappe pas pleinement à la règle, il reste qu’elle a été jugée « réussie », notamment par les évaluateurs du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), missionnés par le Conseil économique social et environnemental (Cese), comme par les quatre garants internationaux chargés de veiller à la qualité du processus délibératif. Et ce, alors même que le devenir de ses propositions était incertain.

Le mandat des 184

La CCFV s’est déroulée au fil de neuf week-ends, de décembre 2022 à avril 2023, à Paris, au siège du Conseil économique social et environnemental (Cese), qui en était l’organisateur.

Les 184 membres de la Convention tirés au sort et panélisés selon six critères (genre, âge, région, catégorie socio-professionnelle, niveau de diplômes, types d’unités urbaines) avaient pour mandat de contribuer au débat national en répondant à la question suivante :

« Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou des changements devraient-ils être introduits ? »

Le rôle des conventionnels n’était pas d’écrire la loi mais bien, le cas échéant, d’éclairer le législateur.

À lire aussi : « Aide à mourir », euthanasie, suicide assisté… Dix points de vigilance éthique à considérer

L’un des défis pour les organisateurs est de « cadrer » la délibération « sans l’orienter ». Comme le souligne le chercheur Hervé Pourtois, il s’agit de trouver le bon équilibre entre l’exigence de régulation formelle et la préservation de l’autonomie citoyenne.

Dans ce cadre, les conventionnels se sont informés – par des lectures, des auditions, des visites d’unités de soins palliatifs… Ils ont travaillé en petits groupes ; ils ont délibéré en hémicycle ; ils ont voté. Tout du long, ils se sont appuyés sur les expertises et sur les témoignages de près de 70 intervenants. Parfois versés sous forme contradictoire, à l’instar du débat entre Claire Fourcade, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFASP), et Jonathan Denis, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), incarnant deux positions opposées et structurantes du débat public relatif à l’aide à mourir.

In fine, la Convention s’est prononcée à une quasi-unanimité en faveur du renforcement des « soins palliatifs pour toutes et tous et partout », et, pour une large majorité, en faveur de l’ouverture d’un droit à « l’aide active à mourir » (75,6 % des votants contre 23,2 %), proposant divers modèles – selon que l’euthanasie et le suicide assisté étaient défendus ensemble, au choix, ou de façon exclusive – assortis de critères et conditions.

Se construire une opinion éclairée

Sans faire du consensus un horizon obligé, la convention a été capable de travailler les dissensus. Certains ont pu entrer en délibération convaincus ; d’autres étaient tiraillés par des dilemmes moraux et éthiques. Interrogés par les chercheurs-observateurs sur leurs opinions préalables à l’égard d’une ouverture d’un droit à une aide à mourir, 69 % disaient y être favorables, 7,8 % y étaient défavorables, quand 23,3 % sont entrés dans la convention sans avis tranché ou sans y avoir jamais réfléchi.

À lire aussi : Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective

Mais tous ont travaillé à se construire une opinion éclairée. Au fil des sessions, celles et ceux qui n’avaient pas d’avis ont pu prendre position : à l’issue du processus, les répondants au questionnaire des chercheurs n’étaient plus que 4,5 % à ne pas savoir comment se prononcer, quand 63,5 % d’entre eux disaient avoir stabilisé leur avis après la phase de délibération. L’enquête des chercheurs comme l’évaluation du Crédoc révèlent que certains des participants disent avoir changé d’avis une fois (33 % et 24 %), parfois deux fois (13 et 11,5 %) et jusqu’à plus de deux fois pour 7 % ou 8 % d’entre eux.

Des débats exemplaires

En dépit de leurs différences et désaccords, les conventionnels se sont livrés à des débats exemplaires. L’universalité du sujet a favorisé l’engagement et l’inclusion des membres, comme leur sentiment de légitimité à se prononcer : parce que « nous mourrons tous », les citoyens ont pu, selon leurs mots, s’envisager comme également « concernés », « experts » et « légitimes ».

La fin de vie est aussi de ces rares enjeux de délibération publique qui permettent d’assumer tant l’expression de la raison que celle de l’émotion. Cette diversité des registres a facilité l’empathie et le respect mutuel, comme l’écoute et la « réceptivité » des conventionnels. Ces aptitudes, généralement moins valorisées que la capacité à prendre la parole, sont pourtant nécessaires à l’échange démocratique, comme le soulignent les politistes Pascale Devette et Jonathan Durand Falco.

Enfin, mêlant « l’intime et le collectif », le sujet a été exploré depuis des considérations personnelles, et selon ses dimensions sociales et politiques : l’enjeu de la délibération est bien de bâtir une position argumentée sur ce qui serait juste et utile pour la société.

Invités par les chercheurs à indiquer sur une échelle de 0 à 10 le point de vue qu’ils avaient privilégié pour prendre position, près d’un répondant sur deux (48,7 %) a affecté le plus haut score à « ce que la société doit aux personnes en fin de vie de façon générale » (25,5 % privilégiant ce qu’ils souhaiteraient que l’on fasse pour leurs proches, 19,3 % pour eux-mêmes).

De la portée de la Convention citoyenne sur la fin de vie

Les participants de toute convention citoyenne appréhendent, comme le dit l’un d’eux, que le « travail collectif ne débouche sur rien et n’ait qu’une fonction d’affichage de participation citoyenne ».

La portée de la Convention citoyenne sur la fin de vie semble d’emblée assez visible, même s’il convient de s’armer de patience. En mars 2024, un projet de loi a été présenté par l’exécutif aux 184 lors d’une séance dite de redevabilité, avant qu’il ne soit soumis au débat parlementaire.

Sans être le strict calque de la position majoritaire de la Convention citoyenne sur la fin de vie, les lois adoptées par les députés en mai peuvent être envisagées, en suivant la juriste Marie Sissoko Noblot comme « une greffe réussie ». Tant la position très consensuelle en faveur du renforcement des soins palliatifs que l’aspiration à l’ouverture d’un droit à l’aide à mourir, dans des conditions strictement définies, ont été retenues par l’Assemblée nationale.

Cet exemple illustre le fait qu’une convention citoyenne peut s’articuler aux mécanismes parlementaires et jouer un rôle pré-législatif, ce que défendent Jean-Michel Fourniau et Hélène Landemore, spécialistes de la démocratie participative.

Pour mesurer la portée définitive de cette Convention citoyenne, il faudra cependant attendre l’issue du processus parlementaire. Si le renforcement des soins palliatifs fait consensus, on sait déjà que l’aide à mourir suscite d’importantes réticences au Sénat. Les parlementaires se montreront-ils à la hauteur des débats de la Convention citoyenne ?

Sandrine Rui a été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et plus récemment garante de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant.

19.01.2026 à 13:46

Trump 2.1 : quel bilan économique réel ?

Thérèse Rebière, Professeur des Universités en économie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Isabelle Lebon, Professeur de Sciences Economiques, directrice adjointe de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen Normandie

Texte intégral (2455 mots)

Derrière les annonces tonitruantes sur les « prix qui baissent énormément » et « les emplois et les usines » qui « vont revenir en force », la réalité de l’économie états-unienne un an après l’investiture de Donald Trump n’est pas si flamboyante.

Alors que le président Trump se félicite de son bilan annuel, et assure sortir l’économie des États-Unis du désastre hérité de son prédécesseur tout en promettant que le meilleur est à venir, la réalité est bien plus contrastée. Qu’il s’agisse du marché du travail ou des prix à la consommation, quel bilan économique peut-on véritablement faire de cette première année de mandat ?

Les investissements concentrés dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et les bons résultats de Wall Street ne semblent pas bénéficier à l’emploi. L’augmentation chaotique des droits de douane s’est traduite par une forte incertitude qui provoque l’attentisme des entreprises et inquiète les consommateurs, alors même que la vie n’est pas moins chère qu’avant. Et plusieurs des secteurs d’activités mis en avant par Donald Trump au cours de sa campagne (manufacturier, pétro-gazier et agricole) sont à la peine.

La hausse des prix se poursuit sur un rythme semblable à 2024

Après un pic à 9 % sur un an en juin 2022, l’inflation a été – avec l’immigration – au cœur de la campagne présidentielle de 2024. Les électeurs américains ont été sensibles à la promesse du candidat Trump de faire baisser les prix. Beaucoup s’interrogent désormais.

Après un an de mandat, le président s’est attribué le mérite de quelques baisses ponctuelles, comme sur le prix des œufs ou de l’essence, sans que ces baisses ne puissent lui être clairement attribuées.

Plus généralement, non seulement les prix n’ont pas baissé fin 2025, mais l’inflation (2,7 %), toujours supérieure à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale (Fed), est comparable à celle de fin 2024 (2,9 %). Elle est même nettement plus élevée pour certains postes de dépenses énergétiques qui impactent fortement les plus modestes, comme l’électricité qui augmente de 6,7 % entre décembre 2024 et décembre 2025.

Une guerre commerciale aux effets ambigus

Le 2 avril 2025, jour proclamé « Liberation Day », Donald Trump annonce les droits de douane les plus élevés imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux depuis les années 1930.

À lire aussi : Après l’échec des droits de douane de Trump 1, pourquoi cela serait-il un succès sous Trump 2 ?

Il en retarde l’application quelques jours plus tard face à la chute de la Bourse et à la hausse des taux sur la dette fédérale. Initialement, ce report exclut la Chine qui s’est lancée dans un bras de fer avec les États-Unis, chaque pays répliquant aux hausses de droits de douane de l’autre par de nouvelles hausses. Cette surenchère avec Pékin et les déclarations chaotiques sur les négociations avec d’autres partenaires créent un climat très incertain et entraînent, plusieurs mois durant, un fort attentisme des entreprises américaines en matière d’investissements et de création de nouveaux emplois.

Alors que le président affirmait que le choc tarifaire serait absorbé par les pays étrangers, la plupart des économistes prévoyaient que son poids pèserait sur les entreprises et les consommateurs américains. Même si les faits semblent plutôt leur donner raison, le bilan des droits de douane sur 2025 n’est pas simple à dresser.

Tout d’abord, les importateurs américains se sont empressés de constituer des stocks avant l’application des droits de douane, ce qui a accru les importations en début d’année, puis les a réduits les mois suivants. Mais, d’autres facteurs ont pu contribuer à la baisse spectaculaire du déficit commercial observée fin 2025 : la baisse du dollar relativement à d’autres monnaies, dont l’euro, a amélioré la compétitivité des produits américains ; et la baisse des prix du transport maritime a diminué le coût des produits entrant aux États-Unis.

Ensuite, il est difficile de mesurer les droits de douane effectivement appliqués en 2025 en raison des reports, des négociations bilatérales, des exemptions notamment sur des produits relevant de l’accord de libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada (ACEUM), ou d’autres exemptions ponctuelles sur divers produits essentiels aux consommateurs ou aux entreprises. Un document de travail du National Bureau of Economic Research (NBER) publié par deux économistes américains montre que les droits de douane moyens effectivement appliqués étaient de 14,1 % fin septembre 2025, soit environ la moitié de ceux annoncés par l’administration (27,4 %).

Des secteurs traditionnels en difficulté

L’un des principaux arguments de Trump pour augmenter les droits de douane était de sauver le secteur manufacturier américain et les emplois qui y sont liés. Pourtant, ces mesures n’ont pas suffi à enrayer les baisses d’emplois qui s’opèrent dans ce secteur depuis 2023. En 2025, le secteur a perdu autour de 58 000 emplois.

Dans le secteur pétro-gazier cher au président, le taux de chômage a bondi de 1,9 % en novembre 2024 à 9 % un an plus tard. En réalité, l’emploi dans ce secteur est très dépendant de sa rentabilité, qui elle-même dépend des cours mondiaux du pétrole. Autour de 60 à 70 dollars (51 à 60 euros) le baril, la rentabilité de l’extraction des pétroles de schiste est à peine garantie. Or, en novembre 2025, le baril de West Texas Intermediate (WTI, le pétrole de référence sur le marché américain) s’établissait à 60 dollars, du fait de l’augmentation de la production aux États-Unis et plus encore au sein de l’Opep, ce qui a modéré les cours du pétrole. En la matière, les objectifs de Trump sont contradictoires : d’un côté, les prix bas du pétrole réduisent les prix à la pompe pour les consommateurs, mais, de l’autre, ils limitent la réalisation de nouveaux forages parmi les plus coûteux.

Le secteur agricole, important dans beaucoup d’États républicains, pâtit de la guerre commerciale – c’est en particulier le cas des producteurs de soja boycottés par la Chine. Dans le même temps, le secteur voit sa rentabilité affectée par l’augmentation du coût du travail et les difficultés de recrutement liées au durcissement de la politique migratoire alors que l’agriculture est particulièrement dépendante de travailleurs d’origine étrangère (70 %) dont beaucoup sont en situation irrégulière (environ 40 %). En réponse aux difficultés du secteur, Trump a annoncé 12 milliards de dollars (soit 10,3 milliards d’euros) d’aides directes aux agriculteurs, dont 11 milliards de dollars (soit 9,4 milliards d’euros) consacrés aux grandes cultures (soja, maïs, blé, coton, riz, etc.).

Des investissements massifs dans le secteur de l’IA, peu générateur d’emplois