25.01.2026 à 18:17

Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur « la Joconde » ont en commun

Chiara Armeni, Professeure de droit de l'environnement, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Maria Lee, Professor of Law and co-director of the Centre for Law and Environment, UCL

Texte intégral (2170 mots)

Les manifestations et actions de désobéissance civile pour le climat sont de plus en plus réprimées, et souvent perçues comme incompatibles avec les consultations publiques, le mode classique de participation aux décisions environnementales. Pourtant, les deux relèvent du même édifice juridique environnemental.

Au cours des dernières années, les manifestations exigeant – souvent de façon créative – que les États et les entreprises agissent contre le changement climatique se sont multipliées dans de nombreux pays européens, suscitant souvent une forte répression.

À première vue, il n’y a pas nécessairement de lien direct entre, d’une part, ces actions de protestation et, d’autre part, la pratique moins médiatisée, plus routinière – et certainement moins risquée – de la consultation publique sur des sujets tels que la mise en place d’un parc d’énergie renouvelable ou la destruction d’un espace vert local. Et pourtant, ces consultations publiques, les manifestations et la désobéissance civile sont plus liées qu’on pourrait le croire. De fait, les unes comme les autres font partie du même édifice juridique environnemental.

La participation publique aux questions environnementales, un salon parisien du XVIIIᵉ siècle

Dans notre dernier article, nous explorons les liens entre consultation, protestation et désobéissance civile en matière environnementale. Nous suggérons que la participation politique se constitue comme un continuum de trois pratiques interdépendantes : la participation à des processus juridiques formels, tels que les consultations publiques sur les décisions d’aménagement du territoire (concernant des projets très divers, ayant trait aussi bien à l’énergie renouvelable qu’au logement ou au traitement des déchets) ; les manifestations de rue, telles que les marches « Friday for Future » ; et les pratiques de désobéissance civile conçues pour maximiser les perturbations ou attirer l’attention en enfreignant les règles, telles que les barrages routiers des militants pour le climat ou la dégradation du verre protégeant le tableau le plus célèbre du monde.

Ces trois types d’activités coexistent dans l’espace civique, c’est-à-dire « la couche entre l’État, les entreprises et la famille dans laquelle les citoyens s’organisent, débattent et agissent ». Et lorsque les organisations, les débats et les actions concernent l’environnement, notre espace civique devient un espace civique environnemental.

Nous pouvons appréhender la participation comme un salon parisien du XVIIIe siècle, caractérisé par une enfilade, « une succession de pièces dont les portes sont alignées le long d’un axe où [« l »]es invités découvraient une série d’espaces soigneusement aménagés par les propriétaires et conçus comme une composition en plusieurs mouvements ».

À l’instar d’un salon parisien, les différentes formes de participation au sein de l’espace civique environnemental sont reliées au sein d’un même espace, mais les différentes pièces ont des caractéristiques juridiques et des implications différentes pour les visiteurs.

Les trois salles de participation et le rôle du droit

S’appuyant sur les travaux de Brian Wynne relatifs à la participation « invitée » et « non invitée » et les développant, nos trois salles de participation comprennent la participation invitée, la participation non invitée et – ajoutons-nous – la participation interdite.

Les citoyens peuvent être invités dans une salle ; ils peuvent explorer légalement une autre salle sans invitation formelle ; et ils peuvent décider d’entrer illégalement dans la salle suivante, même si l’entrée leur est interdite.

Dans la première salle, les citoyens sont invités à participer, exerçant pleinement leur droit de débattre et d’exprimer leurs opinions sur une décision. Ce droit est juridiquement protégé, conformément notamment à la Convention d’Aarhus (1998), un traité international clé qui protège l’accès des citoyens et des ONG à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement. L’Union européenne et ses États membres, ainsi que le Royaume-Uni, sont parties à la Convention d’Aarhus et sont donc légalement tenus à s’y conformer. La participation au sein de cette chambre peut consister à être consultés (« invités ») sur une décision relative à une activité spécifique (par exemple, l’octroi d’un permis d’environnement pour l’extension d’un aéroport, ou sur un plan, un programme ou une politique en matière environnementale, notamment en ce qui concerne les activités pouvant être autorisées dans une certaine zone).

Les citoyens ne sont pas expressément invités à entrer dans la deuxième pièce de l’enfilade, mais le droit protège la participation non invitée – à savoir, en l’occurrence, la protestation – en tant qu’exercice légitime des droits humains, en particulier les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique protégés par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ; ainsi que par d’autres accords internationaux.

La troisième salle est fermée par le droit, qui interdit certaines formes de participation, rendant les manifestations illégales et les actions civiles désobéissantes. On y retrouve un éventail de pratiques allant de l’organisation de manifestations spontanées, non déclarées à l’avance, devant des lieux de prise de décision politique pour protester contre le report et le détricotage d’une loi environnementale (comme la loi européenne contre la déforestation), jusqu’à des actions spectaculaires de désobéissance civile telles que l’interruption d’une étape du Tour de France ou le jet de soupe sur la Joconde.

Le continuum de la participation en Europe

En tant que spécialistes du droit de l’environnement, nous avons travaillé ensemble et séparément pendant plusieurs années, principalement sur la participation sur invitation, sur ce qui se passe dans la première salle. Même si cela ne se traduisait pas toujours par une véritable inclusion, la valeur de la participation du public dans la prise de décision environnementale était plus ou moins admise, et il n’était certainement pas nécessaire de défendre la prise de décision démocratique à partir des principes fondamentaux.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les droits et les protections procédurales nécessaires à la participation sur invitation sont remis en cause par des mouvements populistes situés aux deux extrémités du spectre politique qui pensent déjà connaître la bonne réponse : d’un côté, ceux qui contestent l’existence ou la gravité du changement climatique, de l’autre, le populisme climatique qui estime que l’urgence climatique justifie de s’affranchir des temporalités et des procédures démocratiques.

En même temps, l’urgence de nos diverses crises environnementales peut détourner les anciens partisans de la participation citoyenne vers des processus dirigés par des experts qui voient les réponses dans des solutions techniques plutôt que dans le débat démocratique. Prise entre les populistes et les technocrates, la valeur de l’engagement citoyen – des décisions mieux informés et plus solides sur le plan politique – est oubliée.

L’espace réservé à la participation invitée, ouvert à tous et à toutes les opinions, est de moins en moins bien entretenu et protégé. Mais le salon de l’espace civique va au-delà de ces occasions ordinaires, bien qu’importantes, pour les citoyens de s’engager auprès du pouvoir.

Nos recherches ouvrent les portes de l’enfilade et explorent le continuum entre la participation invitée, non invitée et interdite à travers l’Europe. Nous examinons le rôle joué par le droit (par exemple le droit environnemental, public, routier, pénal) dans la détermination de la possibilité pour les citoyens d’entrer dans l’une des salles de participation et de quelle manière. Nous avons constaté, conformément aux signaux d’alarme internationaux et européens, que l’évolution des règles juridiques qui façonne l’espace civique environnemental en Europe démontre une « tendance répressive » croissante.

Cette répression se manifeste par une combinaison de réformes législatives qui criminalisent les pratiques des manifestants, telles que les barrages routiers ou le verrouillage (« lock-in »), ainsi que par un durcissement des pratiques policières, judiciaires et pénales, telles que le recours accru à la force, augmentation des arrestations et alourdissement des peines.

Ces réformes sont accompagnées par une multitude d’autres pratiques intimidantes allant des poursuites stratégiques des grandes compagnies pétrolières contre les ONG environnementales, comme dans le cas de Energy Transfer contre Greenpeace (souvent appelées « poursuites-bâillons ») à la surveillance des manifestants.

La répression pousse les citoyens vers la troisième salle. Ici, le droit punit très sévèrement ceux qui ont réussi à y entrer et à exprimer leur désaccord, comme les condamnations à des peines d’emprisonnement inédites pour les activistes de Just Stop Oil au Royaume-Uni. Le droit restreint simultanément la portée de la participation invitée, interdit ce qui était auparavant non invité mais légal, et augmente le coût personnel de la désobéissance civile interdite (mais pacifique).

Toute la maison compte

Nous ne sommes pas les premières à affirmer que la consultation des citoyens et les manifestations de rue peuvent constituer une forme de participation politique, ou que l’espace public se réduit dans toute l’Europe.

Nous sommes convaincues que l’espace civique se trouve dans la routine quotidienne et banale qui consiste à s’adresser au pouvoir, ainsi que dans des moments clés telles que les élections. Et qu’il se trouve aussi dans la théâtralité des pratiques de protestation, même si elles sont criminalisées, ainsi que dans les institutions sobres de la délibération démocratique, comme la Convention citoyenne pour le climat en France. Mais la tendance transnationale à limiter simultanément ces approches très différentes de la participation politique souligne la profondeur du rétrécissement de l’espace public environnemental.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

25.01.2026 à 18:15

Les secrets des entreprises japonaises pour embarquer leurs salariés grâce au principe du « ba » (場)

Mélia Arras-Djabi, Maîtresse de conférences en management et GRH, IAE Paris – Sorbonne Business School

Kerstin Kuyken, Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Sakura Shimada, Enseignante-chercheuse, MCF en sciences de gestion, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Texte intégral (1774 mots)

La réussite de l’intégration au Japon n’apparaît dans aucun manuel de gestion en ressources humaines. Tout se joue dans le ba, un espace-temps relationnel où la nouvelle recrue apprend l’implicite, où l’apprentissage se fait au contact direct des équipes dans et en dehors du lieu de travail. Plongée dans les coulisses de cette immersion pas comme les autres.

Dans de nombreuses organisations, le processus d’intégration est structuré par des dispositifs d’onboarding mettant principalement l’accent sur la formation formelle, la transmission explicite des règles du métier et la diffusion d’informations relatives au fonctionnement des différents services.

Cette manière de concevoir l’intégration n’a rien d’évident ni de généralisable. Elle reflète des choix organisationnels et culturels particuliers. Les entreprises japonaises offrent, à cet égard, un contrepoint éclairant, en s’appuyant sur des formes de socialisation plus informelles, relationnelles et situées.

Notre étude récente met en lumière trois caractéristiques clés pour comprendre les pratiques d’intégration japonaises : leur nature tacite, leur déploiement hors situation de travail et leur organisation au plus près des équipes, sans pilotage centralisé. Bien que distinctes, ces pratiques s’articulent autour du ba, cet espace-temps relationnel au sein duquel les nouveaux arrivants apprennent progressivement leur métier à travers les interactions, l’observation et le partage du quotidien.

Le ba (場), l’espace-temps de relations émergentes

Pour une nouvelle recrue dans une entreprise japonaise, s’intégrer ne signifie pas seulement apprendre un poste ou acquérir des compétences. Il s’agit avant tout de trouver sa place au sein d’une équipe, avec ses habitudes, ses relations et ses contraintes propres. Cette manière de concevoir l’intégration repose sur un concept culturel japonais central, le ba (場), défini comme un « espace-temps de relations émergentes ».

Dans l’entreprise, le ba le plus important est le genba (現場), le lieu réel où le travail se fait. C’est là que se construit la compréhension du travail réel et que se transmettent les manières de faire. Le genba est l’unité de base où se déroule la socialisation. Cela explique pourquoi l’intégration au Japon est si décentralisée. Plutôt que de suivre un programme en ressources humaines unique et standardisé, l’intégration se fait au sein de la microculture de l’équipe. Pour une nouvelle recrue, l’objectif est de « se fondre dans le lieu » (genba ni tokekomu).

« Se fondre dans le lieu (littéralement “se dissoudre dans le ba”). […] Se fondre dans l’équipe de travail, oui, et être proactif, je pense que c’est la meilleure façon de progresser », rappelle une manager interviewée.

Cet accent mis sur l’harmonie entre l’individu et le contexte collectif est peut-être la différence la plus fondamentale avec les approches occidentales. Ces dernières tendent davantage à se concentrer sur le rôle, les objectifs et les compétences de l’individu, souvent détachés de son environnement immédiat. Cette forte décentralisation permet un ajustement fin aux réalités locales du travail, mais peut aussi conduire à des expériences d’intégration très contrastées selon les équipes.

« Apprendre en regardant le dos des senpai (先輩) »

Dans les grandes entreprises en Occident, l’apprentissage d’un nouveau poste passe souvent par des formations structurées et une documentation détaillée. A contrario, au cœur de l’approche japonaise se trouve la relation senpai–kohai (senior-junior), où le senpai (先輩), qu’il soit officiellement désigné comme tuteur ou non, sert de repère au quotidien pour le nouveau venu.

L’apprentissage auprès du senpai est avant tout tacite. Les nouvelles recrues sont encouragées à apprendre en observant attentivement et en imitant leurs aînés. Cette philosophie est résumée par l’expression « apprendre en regardant le dos des senpai », ou senpai no senaka wo mite oboeru.

Cette méthode repose sur l’idée d’une appropriation des savoir-faire par immersion et par observation, désignée par l’expression japonaise shigoto wo nusumu – littéralement, « voler le travail ». Ici, le terme « voler » décrit une démarche proactive où le nouvel employé s’approprie les connaissances par l’observation active.

« J’ai appris le travail en le suivant, en regardant comment il (le « senpai ») faisait », témoigne un salarié qualité junior.

Cette approche repose sur l’idée que les savoirs du métier sont indissociables des situations de travail ; ils se construisent par l’immersion, l’observation et l’ajustement progressif au contexte, plutôt que par une transmission formalisée et détachée de l’activité. Si ce mode d’apprentissage favorise une compréhension fine du travail réel, il rend l’intégration dépendante de la qualité des relations et de la stabilité dans l’équipe, ainsi que de la disponibilité des senpai.

Se connaître en dehors du bureau

Les relations professionnelles prennent une dimension quasi institutionnelle au Japon avec la pratique de « nomunication ». Ce mot-valise, combinant le verbe japonais nomu (boire) et le mot anglais communication, désigne les réunions informelles autour d’un verre, appelées nomi-kai.

Ces réunions ne sont pas de simples sorties entre collègues, elles jouent un rôle important dans l’intégration, en permettant de construire une confiance mutuelle et une compréhension partagée des non-dits, indispensables dans une culture où la communication s’appuie sur l’implicite plutôt que sur des échanges explicites.

Dans ces contextes détendus, les barrières hiérarchiques et formelles s’abaissent. C’est l’occasion de construire des relations plus profondes, de comprendre l’histoire non officielle du service et, pour les kohai (le junior), de faire part des éventuelles difficultés qu’ils rencontrent.

« On parle de “nomunication”. On sympathise en parlant de tout et de rien en mangeant ; on développe de bonnes relations, et puis ça facilite le travail », rappelle une chargée de publicité senior interviewée.

Ces formes de sociabilité professionnelle témoignent d’une porosité historiquement marquée entre sphère professionnelle et sphère personnelle dans de nombreuses organisations japonaises.

Comprendre le contexte institutionnel japonais et ses évolutions

Les pratiques d’intégration observées dans les entreprises japonaises s’inscrivent dans un cadre institutionnel spécifique et… en évolution. La formation initiale des Japonais et Japonaises y est largement généraliste, et le lien entre diplôme et poste occupé reste relativement faible.

À lire aussi : Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle

Le modèle d’emploi de longue durée, longtemps dominant, a favorisé des carrières internes marquées par la mobilité et la polyvalence, plutôt que par une spécialisation immédiate. L’intégration n’est alors pas pensée comme une étape brève, mais comme un processus progressif, étalé dans le temps, au plus près du terrain.

Des enquêtes indiquent une évolution des attentes des travailleurs en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pouvant venir entraver les pratiques de socialisation hors travail.

Repenser l’intégration au-delà des manuels

Selon le modèle japonais, intégrer durablement un nouveau collaborateur, c’est avant tout lui faire une place au sein d’un « nous ». Même évolutive, cette vision japonaise invite à interroger nos propres standards d’intégration.

Aller au-delà du « kit d’accueil »

L’intégration ne se joue pas seulement au niveau du siège, des modules en e-learning ou des journées d’onboarding. Elle dépend fortement de ce qui se passe dans l’équipe, dans le quotidien du travail, dans la manière dont on montre et laisse découvrir les coulisses du métier.

Reconnaître le rôle clé des situations informelles

Les moments informels jouent un rôle décisif sur le fonctionnement des collectifs, la prise de décision et la transmission des savoirs et savoir-faire clés. La question n’est pas de les multiplier à tout prix, mais de les penser comme des espaces de socialisation à part entière.

Travailler l’implicite

L’étude rappelle que beaucoup de règles du jeu sont implicites. Une bonne socialisation suppose, sinon de rendre explicite ces attendus, d’inviter des tuteurs/mentors à acculturer les nouvelles recrues à cette part invisible des kits d’intégration et des modules de formation formels.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

25.01.2026 à 18:15

Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts ? La nostalgie, pardi !

Joan Le Goff, Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Marc Bidan, Professeur des Universités en Management des systèmes d’information - Nantes Université, Auteurs historiques The Conversation France

Sylvie Michel, Maîtresse de Conférences, HDR en Sciences de gestion, Université de Bordeaux

Texte intégral (1996 mots)

Sur les scènes françaises, les tournées « best of » ou les « tribute bands » occupent le terrain, remplissent les salles et structurent un véritable marché de la « nostalgie live ». Portés par une demande de réconfort émotionnel et de communion mémorielle, ces spectacles du passé remixés au présent interrogent. Comment comprendre un tel engouement pour ces pastiches et jusqu’où cette économie de la copie peut-elle prospérer sans trop étouffer la création ?

Une semaine ordinaire en France permet d’aller voir « One Night of Queen » (le plus célèbre tribute band de Queen) le 20 janvier à Paris, « Covertramp » (hommage à Supertramp), le 24 janvier à Reims et « Cloudbusting » (tribute à Kate Bush) le même jour à Paris. D’autres préféreront « Génération Céline » (Céline Dion) à Aix-en-Provence, le 21 janvier, « Balavoine, ma bataille » à Nantes (23 janvier) ou « Soul Cages Trio » (un hommage jazzy à Sting), le 28 janvier à Paris. Il y en a pour tous les goûts ! Le défilé de ces groupes qui rendent hommage à un artiste est ininterrompu sur les scènes françaises et les salles ne désemplissent pas.

Notre recherche sur cette tendance nostalgique du spectacle vivant a conduit à distinguer trois registres différents, tout aussi couronnés de succès.

D’abord, les tournées « best of » où les artistes rejouent leur propre catalogue : les Rolling Stones (tournée Sixty, 2022) enchaînent 14 concerts en Europe devant plus de 750 000 spectateurs pour environ 120 millions de dollars (102,2 millions d’euros) de revenus, complétés par un merchandising intensif qui donne lieu, en moyenne, à deux achats à 40 euros par spectateur. La célébration d’albums iconiques renforce le mécanisme à l’image de U2 et de son LP emblématique The Joshua Tree avec ses 2,7 millions de spectateurs sur une cinquantaine de dates. En France, les chiffres illustrent la robustesse et le caractère massif de cette demande, qu’incarne par exemple Étienne Daho porté par ses 50 concerts pour environ 300 000 billets vendus. Dans cet ensemble, on peut inclure des groupes qui persévèrent à jouer leur catalogue et à se produire sur scène, alors même qu’aucun des membres fondateurs n’est encore présent, à l’instar de Dr Feelgood !

Ensuite, les concerts de reprises réalisés par des artistes déjà identifiés, qui utilisent des standards pour élargir l’audience et sécuriser la billetterie. L’exemple central est la tournée associée à l’album Imposteur de Julien Doré daté de 2024, fondée sur des reprises et présentée comme un succès majeur correspondant à plus de 500 000 billets sur environ 60 dates, dont la majorité vendue avant le lancement.

Poussée à son paroxysme, cette logique mène des artistes à s’approprier non pas quelques chansons, mais tout le répertoire d’un autre, plus connu et suffisamment fédérateur pour remplir des salles. C’est le cas de la chanteuse américaine minimaliste Cat Power qui, en 2022, a sorti un album reprenant un concert entier de Bob Dylan, celui de 1966 à Manchester. Elle ne se contente pas de chanter ses chansons : elle recrée l’ambiance, l’ordre des morceaux, l’intensité de l’époque. C’est une façon de rendre hommage, mais aussi d’augmenter sensiblement son audience personnelle, alors que la carrière de Cat Power connaissait un creux. Le succès est tel que la chanteuse a élargi le répertoire, en se focalisant toujours sur le Dylan première période et les titres qu’il refuse obstinément de jouer sur scène.

Enfin, il apparaît que le phénomène le plus structurant est celui des « groupes hommage » (tribute bands), qui reproduisent le répertoire

– et souvent l’esthétique – d’un groupe mythique. Il met en lumière la professionnalisation des artistes via des tourneurs spécialisés. En France, une entreprise, comme Richard Walter Productions, revendique à elle seule environ 700 000 entrées payantes en 2025 aux hommages à plusieurs artistes ou groupes qualifiés souvent de « mythiques », tels que Queen, ABBA, Pink Floyd, Genesis, etc. Sur ce segment spécifique des tribute bands, le marché mondial était évalué en 2018 entre 500 millions et 750 millions de dollars (soit entre 425 millions et 638,9 millions d’euros) et reste en forte croissance.

Alors que les tournées best of sont appelées à disparaître avec la mise à la retraite inévitable des groupes phares de la fin du XXᵉ siècle et qu’un artiste qui ne fait que des reprises risque d’y perdre son identité, les tribute bands constituent la tendance majeure de l’expression de la nostalgie sur scène.

Une salle, deux ambiances : un atout majeur pour tous les artistes

Le public qui se rend aux concerts de simili-Queen ou de faux Beatles correspond à deux catégories de consommateurs, aux logiques d’achat assez différentes. La première est constituée de fans « historiques », plus âgés et plus aisés, recherchant l’authenticité (musicale, visuelle, narrative) et dépensant davantage en produits dérivés. Les tribute bands qui s’adressent à cette frange fanatique du public font dans le haut de gamme, avec des shows à la qualité musicale très travaillée, aux costumes, décors et effets visuels reproduisant scrupuleusement les spectacles connus des adeptes présents dans la salle.

La seconde est plus orientée « grand public ». Elle est attirée par la dimension festive et intergénérationnelle, et par des prix plus accessibles : des tribute bands proposent des billets autour de 30–40 €, quand certains concerts de stars atteignent des niveaux nettement supérieurs. C’est le cas pour U2 (autour de 300 euros, contre 30 euros pour son cover band 4U2) comme ce le fut pour Beyoncé au Stade de France… avec des places à plus de 600 euros !

L’inflation du prix des places de concert alimente mécaniquement la demande de substituts crédibles. Cela s’est avéré flagrant lors de la reformation du groupe Oasis : le manque de billets et la spéculation à la hausse des enchères (officielles ou non) ont entraîné un report du public vers des groupes comme Definitely Oasis, à moins de 20 livres sterling (23 euros environ) l’entrée.

Si les tarifs des tribute bands augmentent d’environ 15 % lorsque l’artiste original est décédé, il y a aussi des effets d’entraînement avec les artistes toujours en activité : quand l’original repart en tournée, la promotion bénéficie indirectement aux copies tandis que la rareté et la concentration des dates dans les grandes villes laissent des territoires entiers accessibles aux tribute bands, sans cannibaliser frontalement les tournées des stars dont ils s’inspirent.

La nostalgie musicale, un réconfort émotionnel attesté

Pourquoi cette tristesse douce-amère qui se mêle à la quête d’expériences révolues est-elle tant recherchée par les fans qui communient lors de shows passéistes ? L’explication n’est pas seulement économique.

La nostalgie est un mécanisme de réconfort émotionnel, de réduction du stress et de renforcement du sentiment d’appartenance, particulièrement recherché en périodes d’incertitude (crises sanitaires, géopolitiques, climatiques). Ces résultats scientifiques qui attestent des effets positifs du sentiment de nostalgie montrent aussi que la musique s’avère justement le meilleur moyen de générer ces réactions analgésiques et apaisantes.

En outre, le concert nostalgique fonctionne comme une « communion mémorielle » : on y revit une époque, on y transmet (parents/enfants), et l’on y partage une identité culturelle. Cet aspect positif de la nostalgie n’a pas échappé au marketing, qui s’en est largement emparé : packaging rétro, rééditions, retours de marques et d’objets…

La lassitude peut-elle gagner le public ?

Cette exploitation intensive de la nostalgie live n’est pas sans risque. D’une part, si les tribute bands se calquent sur les logiques inflationnistes des concerts originaux, le public acceptera-t-il de payer très cher pour une copie, même (presque) parfaite ? C’est loin d’être acquis et pourtant c’est le mouvement constaté par les professionnels. D’autre part, la saturation est de plus en plus probable. Les gains potentiels attirent de nouveaux entrants, au risque d’une baisse de qualité et d’une fatigue du public. Sans compter qu’une industrie trop centrée sur l’hommage peut freiner la création et la rupture, alors même que la musique est aussi un laboratoire d’innovation.

À l’heure où le numéro 1 des ventes d’album en Angleterre est Wish You Were Here des Pink Floyd, sorti en septembre 1975, la nostalgie musicale live en tant que spectacle vivant innovant apparaît comme un marché robuste, structuré et technologiquement dopé (notamment par les hologrammes et par l’intelligence artificielle). Il est tiré par une demande de réconfort et par des modèles économiques efficaces fondés sur une billetterie et un merchandising habile. Toutefois, sa durabilité dépendra de sa capacité à éviter l’inflation mimétique, la saturation qualitative et le basculement vers une « nostalgie de substitution » qui étoufferait l’émergence des nouveautés.

À moins que le « mashup 100 % live » vienne au contraire réinventer la nostalgie et la marier avec le présent comme le proposent des groupes, comme Analog Society dont le succès récent est tout à fait rafraîchissant.

Pour cette recherche, Joan Le Goff a bénéficié d'un financement du Centre national de la musique.

Marc Bidan a reçu, pour cette recherche, un financement en provenance du centre national de la musique (CNM Lab)

Pour cette recherche, Sylvie Michel a bénéficié d'un financement en provenance du Centre national de la musique.

24.01.2026 à 18:13

« Chemsex » : quand l’excès tente de faire taire la douleur

Laure Westphal, Psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie, Enseignante, Chercheuse associée, Sciences Po

Texte intégral (1919 mots)

Les personnes qui pratiquent le « chemsex », en consommant de la 3-MMC et d’autres drogues de synthèse (GHB, GLB, poppers…) pendant les relations sexuelles, prennent des risques pour leur santé physique et leur intégrité psychique. Mais grâce à un accompagnement dans des services de soins, au sein de groupes d’entraide et/ou avec des proches, ils peuvent revenir à une vie pacifiée.

La pratique du « chemsex » connaît un essor exponentiel ces dernières années. Les usagers s’exposent à des dommages psychiques et corporels. Les demandeurs de soins font apparaître une souffrance d’origines variées, parfois traumatiques.

À la psychothérapie doit se conjuguer la prévention.

Le « chemsex », qu’est-ce que c’est ?

Des événements médiatisés ont révélé une pratique déjà bien connue des soignants. Le « chemsex » est la contraction de chemical (« produit chimique », en anglais) et de sex, et correspond à l’usage de cathinones dans des relations sexuelles, souvent pratiquées à plusieurs, avec des inconnus. Les cathinones sont des produits de synthèse, aux propriétés stimulantes, entactogènes – elles amplifient les sensations physiques –, et empathogènes – l’intimité est facilitée.

Souvent, le néophyte le découvre au décours d’une soirée festive, et fait l’expérience d’un plaisir intense, sans limites physiologiques (la fatigue ou la faim). La 3-MMC (3-MéthylMéthCathinone) est la cathinone la plus fréquemment citée dans nos consultations. Elle peut être consommée avec d’autres drogues de synthèse, du GHB, du GBL, ou du poppers. Dans ce nouveau « paradis artificiel », les participants exacerbent leur sensorialité, au sein d’un groupe d’anonymes, conçu comme « safe ».

À l’usage, ces derniers recourent à des applications géolocalisées de type Grindr qui potentialisent leur rencontre un peu partout et instantanément. Les « chemsexeurs » diversifient les modes de prises : en sniff, en plug (par voie rectale), ou en slam (par voie intraveineuse). Slam, signifiant « claquer », a l’effet le plus puissant. Les produits sont faciles d’accès : le darknet (réseau Internet clandestin, ndlr) livre à domicile. La durée des « plans » augmente au gré de l’appétence au produit, de plusieurs heures à plusieurs jours.

Surdosage, arrêts respiratoires et autres risques

Les usagers prennent des risques, par exemple des G-hole, c’est-à-dire des comas liés à du surdosage, des arrêts respiratoires ou encore des oublis de leur PrEP (prophylaxie préexposition), quand ils suivent ce traitement antirétroviral utilisé par des personnes séronégatives exposées au risque de VIH.

Souvent, les chemsexeurs rapportent d’abord le plaisir d’expérimenter une émancipation extatique. Ils la requalifient d’autothérapeutique, lorsque des revers leur apparaissent comme le résultat de ce qu’ils voulaient oublier : des blessures psychiques plus ou moins profondes.

Avec la pratique, ils perdent l’intérêt pour la sexualité sans cathinones, et même avec : seule l’appétence au produit demeure. Certains finissent par consommer seuls chez eux. Ils régressent dans un repli mortifère.

Listen to 28260325 – Laure Whestphal – Les Conduites addictives byMosaique FM on hearthis.at

Une automédication dangereuse

Certains chemsexeurs lui attribuent une fonction ordalique. Lorsqu’ils nous sollicitent, ils se remémorent des carences affectives, des violences psychologiques, comme le rejet familial et/ou intériorisé de leur orientation sexuelle ou de leur identité. D’autres, ou parfois les mêmes, y réactualisent des traumas liés à des violences physiques, ou sexuelles. À des degrés divers, ils s’absentent d’eux-mêmes, accentuent leur état dissociatif, dans des relations anonymes avec des psychotropes. La toxicomanie crée parfois une emprise qui libère d’une autre.

Lorsqu’ils ont été abusés jeunes, c’est souvent par quelqu’un ayant eu un ascendant sur eux, quelqu’un qu’ils admiraient et qui les a trahis. Relégués au rang d’objet, ils se sont fait extorquer leur intimité.

À lire aussi : Violences sexuelles : de nouveaux enjeux de santé mentale pour les psy

Ils se sont construits en déshumanisant le plaisir sexuel. Ils se sont asservis à un excès après l’autre pour forcer l’oubli. Certains déplorent s’assujettir à une société de consommation, ou se « chosifier » les uns les autres, comme s’ils donnaient consistance à une injonction néolibérale de performance.

Clivés, ils entretiennent à leur insu des carences affectives. Cela en a amené certains à aimer des personnes les faisant souffrir. Leur enjeu devient de différencier le fait d’aimer, du fait d’aimer souffrir. Enlisés dans la confusion, ils retournent contre eux la violence qu’ils ont subie par une compulsion aux passages à l’acte. Les plus « avancés » s’isolent, se délaissent. Ils s’octroient des états modifiés de conscience pour édulcorer des reviviscences traumatiques, qui leur reviennent lors de leurs descentes.

Traduire en mots les abus qu’ils ont subis les aide à distinguer ce qui relève de leur choix ou de leur instrumentalisation par une contrainte de répétition. S’ils identifient leurs traumas, ils peuvent retrouver l’origine de leur destructivité qu’ils cherchaient sans succès à fuir, et l’intégrer dans leur vie selon d’autres modalités.

Psychothérapie, prévention, contexte sociétal

Quel que soit le degré d’engagement dans le chemsex, il est essentiel avec les demandeurs de soins de réintégrer ce qu’ils vivent dans la réalité commune, de lever leurs clivages, et d’éviter à leurs excès de constituer des traumas secondaires. Entrer dans l’espace thérapeutique, leur permet de reconnaître à un autre la capacité d’entendre les éléments épars de leur histoire. Ils la pensent et pansent les blessures. Les plus démunis d’ancrage ont pour enjeu préalable de se réinscrire dans une relation humanisante, d’y éprouver la détresse auprès d’un autre secourable avec qui interroger l’avenir : pour qui ne s’abandonneraient-ils pas ?

C’est d’un appui bienveillant dont ils ont besoin d’abord pour résorber leur effraction psychique, se réconcilier avec eux-mêmes et élaborer les enjeux tragiques de leur relation à l’amour. Certains ne savent plus comment aimer, ou s’ils en sont capables. Pour d’autres, cela n’a jamais été une expérience hédoniste.

Après s’être expulsés de la vie de la cité, ils reviennent à la vie ordinaire dans un état de grande fragilité. Leur vie affective progresse dans des services de soins, des groupes d’entraide, de proches, qu’ils considèrent comme leur nouvelle famille.

Ce passage est structurant pour leur prise de parole, complémentairement à celle qu’ils déploient auprès du clinicien. Ce dernier les soutient dans leur démarche créatrice ou sublimatoire qu’ils ouvrent souvent spontanément : la reconversion professionnelle, la reprise d’études, l’expression artistique de leur sensibilité. Ils changent de vie pour participer autrement à celle de la cité.

Certes les cathinones se sophistiquent régulièrement et changent de nom pour défier la législation. Mais cela n’est pas aux usagers d’endosser cette responsabilité. La leur est de demander de l’aide. Il y a quelques années, c’est seulement à un stade avancé, qu’ils nous sollicitaient. Aujourd’hui, les campagnes de prévention et le fait de côtoyer les plus expérimentés les rendent alertes plus tôt. La prise en charge s’est diversifiée et démocratisée.

Les chemsexeurs, des témoins d’un mal-être psychique plus gobal ?

À l’heure où l’usage de drogue refait l’objet de représentations régressives dans un climat politique répressif, les usagers continuent de nécessiter des lieux de soin « safe ». Si l’on n’en tient pas compte, on participe à entraver ou à retarder leurs accès aux soins. En craignant d’être discrédités, ils peuvent préférer nier les violences et les revivre alors à l’identique comme une torture sans fin. Pour la proportion d’usagers ayant subi des violences sexuelles, ils peuvent continuer de se meurtrir en prenant sur eux la responsabilité de leur victimisation préalable. Déposer une plainte, thérapeutique, est structurant : le patient relance dans la thérapie le désir de se respecter.

À l’heure où le mal-être psychique des jeunes gens est criant, où l’appétence aux sites « porno », parfois « trash », est perçu comme un refuge, il paraît essentiel d’éclairer et de prévenir le malaise dont les usagers de chemsex témoignent eux aussi. Le cumul de carences, de traumatismes d’enfance et/ou de traitements discriminatoires nécessite des soins humanisants, étayants, par des professionnels soutenus.

Préférer à l’agir le récit de soi, s’ouvrir à l’altérité et aux relations affectives et se réinscrire dans le collectif leur est généralement possible lorsqu’ils ont appris ou réappris à s’aimer eux-mêmes.

Laure Westphal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.01.2026 à 18:12

Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?

Antony Dalmiere, Ph.D Student - Processus cognitifs dans les attaques d'ingénieries sociales, INSA Toulouse; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1219 mots)

Comment les spams passent-ils au travers des multiples couches de protection annoncées comme presque infranchissables par les entreprises et par les chercheurs en cybersécurité ?

Les escroqueries existent depuis fort longtemps, du remède miracle vendu par un charlatan aux courriers dans la boîte aux lettres nous promettant monts et merveilles plus ou moins fantasques. Mais le Web a rendu ces canaux moins intéressants pour les arnaqueurs.

Les e-mails de spam et le « phishing » (hameçonnage) se comptent aujourd’hui en millions d’e-mails par an et ont été la porte d’entrée pour des incidents majeurs, comme les fuites d’e-mails internes d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017, mais aussi le vol de 81 millions de dollars (plus de 69 millions d’euros) à la banque du Bangladesh en 2016.

Il est difficile de quantifier les effets de ces arnaques à l’échelle globale, mais le FBI a recensé des plaintes s’élevant à 2,9 milliards de dollars (soit 2,47 milliards d’euros) en 2023 pour une seule catégorie de ce type d’attaques – les pertes dues aux attaques par e-mail en général sont sûrement beaucoup plus élevées.

Bien sûr, la situation n’est pas récente, et les entreprises proposant des boîtes de messagerie investissent depuis longtemps dans des filtres antispam à la pointe de la technologie et parfois très coûteux. De même pour la recherche académique, dont les détecteurs atteignent des précisions supérieures à 99 % depuis plusieurs années ! Dans les faits pourtant, les signalements de phishing ont bondi de 23 % en 2024.

Pourquoi, malgré ces filtres, recevons-nous chaque jour des e-mails nous demandant si notre compte CPF contient 200 euros, ou bien nous informant que nous aurions gagné 100 000 euros ?

Plusieurs techniques superposables

Il faut d’abord comprendre que les e-mails ne sont pas si différents des courriers classiques dans leur fonctionnement. Quand vous envoyez un e-mail, il arrive à un premier serveur, puis il est relayé de serveur en serveur jusqu’à arriver au destinataire. À chaque étape, le message est susceptible d’être bloqué, car, dans cette chaîne de transmission, la plupart des serveurs sont équipés de bloqueurs.

Dans le cadre de ma thèse, j’ai réalisé une étude empirique qui nous a permis d’analyser plus de 380 e-mails de spams et de phishing ayant franchi les filtres mis en place. Nous avons ainsi analysé une dizaine de techniques exploitées dans des proportions très différentes.

La plus répandue de ces techniques est incroyablement ingénieuse et consiste à dessiner le texte sur une image incluse dans l’e-mail plutôt que de l’écrire directement dans le corps du message. L’intérêt est de créer une différence de contenu entre ce que voit l’utilisateur et ce que voient les bloqueurs de spams et de phishing. En effet, l’utilisateur ne fait pas la différence entre « cliquez ici » écrit dans l’e-mail ou « cliquez ici » dessiné avec la même police d’écriture que l’ordinateur. Pourtant, du point de vue des bloqueurs automatisés, cela fait une grosse différence, car, quand le message est dessiné, identifier le texte présent dans l’image demande une analyse très coûteuse… que les bloqueurs ne peuvent souvent pas se permettre de réaliser.

Une autre technique, plus ancienne, observée dans d’autres contextes et recyclée pour franchir les bloqueurs, est l’utilisation de lettres qui sont jumelles dans leur apparence pour l’œil humain mais radicalement différentes. Prenons par exemple un mail essayant de vous faire cliquer sur un lien téléchargeant un virus sur votre téléphone. Un hackeur débutant pourrait envoyer un mail malicieux demandant de cliquer ici. Ce qui serait vu du point de vue de votre ordinateur par 99 108 105 113 117 101 114. Cette suite de nombres est bien évidemment surveillée de près et suspectée par tous les bloqueurs de la chaîne de transmission. Maintenant, un hackeur chevronné, pour contourner le problème, remplacera le l minuscule par un i majuscule (I). De votre point de vue, cela ressemblera à cIiquer ici – avec plus ou moins de réussite en fonction de la police d’écriture. Mais du point de vue de l’ordinateur, cela change tout, car ça devient : 99 76 105 113 117 101 114. Les bloqueurs n’ont jamais vu cette version-là et donc laissent passer le message.

Tromper les filtres à spams basés sur l’IA

Parmi toutes les techniques que nous avons observées, certaines sont plus avancées que d’autres. Contre les bloqueurs de nouvelle génération, les hackers ont mis au point des techniques spécialisées dans la neutralisation des intelligences artificielles (IA) défensives.

Un exemple observé dans notre étude est l’ajout dans l’e-mail de pages Wikipédia écrites en blanc sur blanc. Ces pages sont complètement hors contexte et portent sur des sujets, tels que l’hémoglobine ou les agrumes, alors que l’e-mail demande d’envoyer des bitcoins. Ce texte, invisible pour l’utilisateur, sert à perturber les détecteurs basés sur des systèmes d’intelligence artificielle en faisant une « attaque adversariale » (montrer une grande quantité de texte anodin, en plus du message frauduleux, de telle sorte que le modèle de détection n’est plus capable de déterminer s’il s’agit d’un e-mail dangereux ou pas).

Et le pire est que la plupart des e-mails contiennent plusieurs de ces techniques pour augmenter leurs chances d’être acceptés par les bloqueurs ! Nous avons dénombré en moyenne 1,7 technique d’obfuscation par e-mails, avec la plupart des e-mails comportant au moins une technique d’obfuscation.

Cet article est le fruit d’un travail collectif entre le Laboratoire de recherche spécialisé dans l’analyse et l’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et le Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS). Je tiens à remercier Guillaume Auriol, Pascal Marchand et Vincent Nicomette pour leur soutien et leurs corrections.

Antony Dalmiere a reçu des financements de l'Université de Toulouse et de l'Institut en Cybersécurité d'Occitanie.

23.01.2026 à 12:24

Le « Board of Peace » pour Gaza de Donald Trump : diplomatie de façade et remise en cause de l’ordre international

Elizabeth Sheppard Sellam, Responsable du programme « Politiques et relations internationales » à la faculté de langues étrangères, Université de Tours

Texte intégral (2361 mots)

Le Conseil de la paix que Donald Trump vient d’instituer correspond pleinement à sa vision de la diplomatie : celle-ci est transactionnelle et fluide, non contrainte par les règles complexes de l’Organisation des Nations unies et du droit international, et repose avant tout sur des relations personnelles et des intérêts immédiats, bien plus que sur des valeurs.

Présenté dans le contexte de la guerre à Gaza comme une initiative « historique » destinée à accompagner la négociation d’un cessez-le-feu durable et à structurer l’après-guerre à Gaza, le Board of Peace voulu par Donald Trump a été officiellement lancé ce 22 janvier, à Davos, en marge du Forum économique mondial, lors d’une cérémonie de signature largement médiatisée.

Derrière cette mise en scène, une question s’impose : le Board est-il un véritable instrument de négociation politique, ou avant tout un objet trumpien de communication et de personnalisation du pouvoir, conçu en concurrence avec les cadres multilatéraux existants ? À ce stade, il apparaît surtout comme l’expression d’une diplomatie transactionnelle, profondément individualisée et potentiellement déstabilisatrice pour l’ordre international.

Une initiative floue et transactionnelle

Derrière l’affichage diplomatique, c’est une logique de communication politique qui domine. Le lancement à Davos a surtout mis en scène un dispositif centré sur Trump, sans cadre juridique clair ni mandat précis, laissant planer la plus grande ambiguïté sur sa nature : institution internationale, forum informel ou structure privée adossée à la Maison Blanche ?

La vision de la paix sur laquelle s’appuie ce projet est avant tout marchande. À Davos, Trump parle, à propos de Gaza, de reconstruction et de valorisation territoriale dans un langage de promoteur immobilier, son propos étant illustré par la diffusion dans la salle d’images fabriquées par l’IA, présentant une Gaza rutilante.

La paix devient un projet économique, et l’accès au Board une transaction. Certes, l’adhésion au Board of Peace est, en soi, gratuite : aucun État n’est tenu de payer pour en être membre, y compris des pays relativement pauvres comme le Bélarus ou l’Ouzbékistan. En revanche, les États qui souhaiteraient obtenir un siège permanent devront verser une contribution financière. Le dispositif ne dispose d’aucun calendrier ni de mécanismes de décision ou de mise en œuvre des accords. En réalité, il relève davantage d’un instrument symbolique que d’un véritable processus de résolution des conflits. Si bien qu’il a pu être qualifié de « club privé pour diriger le monde », fondé sur l’affichage politique et la personnalisation du pouvoir.

Ce dispositif ne cherche pas à réformer les institutions existantes, mais à leur substituer une diplomatie parallèle, détachée du droit international et dominée par l’autorité personnelle du président américain. Il installe une logique ouvertement transactionnelle, où la participation repose sur l’échange d’intérêts : reconnaissance contre loyauté, accès contre financement, visibilité contre alignement stratégique.

Une remise en cause directe de l’ordre international existant

Le Board prétend promouvoir la paix tout en réunissant des acteurs qui ne partagent ni normes démocratiques ni principes juridiques communs. À ce stade, sur près de soixante États invités par l’administration Trump, environ 35 pays ont accepté de participer au Board of Peace.

Parmi eux figurent plusieurs régimes autoritaires ou illibéraux, tels que l’Azerbaïdjan, le Bélarus, l’Arabie saoudite, l’Ouzbékistan ou encore le Vietnam, ce qui interroge directement la cohérence politique et normative de cette initiative. La Russie de Vladimir Poutine, bien qu’officiellement invitée, n’a pas encore confirmé son adhésion, le Kremlin affirmant devoir en « clarifier les modalités ».

Cette configuration renforce l’ambiguïté du dispositif : l’adhésion, nous l’avons dit, est gratuite, mais l’accès à un siège permanent repose sur une contribution financière dite volontaire d’un milliard de dollars, ce qui donne au Conseil l’allure d’un assemblage diplomatique hétéroclite fondé sur des logiques transactionnelles plus que sur des principes communs. Il donne l’image d’un cercle où la légitimité se mesure moins aux valeurs qu’à l’utilité politique. Trump s’y impose comme arbitre central, concentrant la reconnaissance diplomatique et faisant de la paix un capital politique.

Ce fonctionnement prolonge une évolution déjà engagée par les États-Unis, marquée par une réticence croissante à s’inscrire dans des cadres juridiques contraignants.

Le Board n’ouvre donc pas une rupture ; il accélère une dynamique d’érosion. Il fait primer la décision politique immédiate sur la régulation collective et fragmente la gouvernance mondiale, désormais fondée sur des dispositifs informels et personnels.

L’Europe face au Board : méfiance, refus et lucidité stratégique

Des alliés majeurs des États-Unis comme l’Australie, le Japon ou la Corée du Sud n’ont pas confirmé leur participation, tandis que le Canada a été placé dans une situation encore plus singulière, son invitation ayant été unilatéralement retirée par Donald Trump, révélant le caractère à la fois politique et arbitraire de la composition du Board of Peace.

En Europe, l’initiative suscite d’emblée une méfiance marquée, et dans plusieurs cas un refus assumé d’y participer. La France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, la Suède et la Norvège ont exprimé leurs réserves face à un dispositif dont la légitimité politique et juridique apparaît incertaine. Ce n’est pas un désaccord tactique, mais un désaccord de principe : participer reviendrait à cautionner une structure qui contourne les institutions internationales existantes, sans cadre juridique clair ni articulation avec le droit international.

Pour les Européens, le Board apparaît comme un facteur de déstabilisation plus que comme un outil de pacification. Il légitime l’idée que les grandes crises peuvent être traitées en dehors de toute architecture collective, alors que la diplomatie européenne repose précisément sur l’inverse : la centralité du droit, la primauté du multilatéralisme et la recherche de compromis institutionnalisés.

L’incompatibilité est aussi idéologique. Le Board incarne une diplomatie transactionnelle, peu sensible aux normes juridiques et aux valeurs démocratiques, là où l’UE continue de revendiquer une action extérieure fondée sur des principes. L’enjeu dépasse ainsi Gaza pour toucher à la définition même de ce qui constitue une action internationale légitime.

Enfin, le Board s’impose comme un marqueur supplémentaire de la fracture transatlantique. Il révèle une divergence croissante entre Washington, qui privilégie des formats ad hoc et personnalisés, et les Européens, attachés à une architecture collective, imparfaite mais structurante.

Le Board et Israël : attentes, désillusions et instrumentalisation politique

Pour Israël, l’initiative touche au cœur de ses intérêts sécuritaires. Dans le contexte de la guerre à Gaza, l’attente demeure celle d’un leadership américain capable de structurer l’après-conflit. Jérusalem ne peut donc ignorer un dispositif porté par Washington, même imparfait.

La méfiance est cependant apparue immédiatement. L’annonce de la composition du Board, qui inclut notamment la Turquie et le Qatar, a suscité de fortes réserves, du fait de l’hostilité politique croissante d’Ankara envers Israël, et des liens que Doha entretient avec le Hamas. Le bureau de Benyamin Nétanyahou a rappelé que la démarche n’avait pas été coordonnée avec Jérusalem… avant qu’Israël accepte finalement d’y participer, faute de pouvoir rester en dehors d’un processus directement piloté par l’administration américaine. Cette séquence illustre une constante de la diplomatie israélienne : Israël est directement concerné, il ne peut pas dire non, mais avance avec prudence structurelle.

La centralité accordée à Steve Witkoff comme émissaire principal est d’autant plus controversée que, selon plusieurs responsables israéliens, il aurait pesé pour empêcher une frappe américaine contre l’Iran mi-janvier, ce qui alimente une forte défiance à son égard, d’autant plus qu’il siège au cœur de l’Executive Board du Board of Peace, instance restreinte appelée à concentrer l’essentiel du pouvoir décisionnel.

Steve Witkoff agit comme l’émissaire personnel de Donald Trump bien au-delà du Board of Peace : c’est lui qui a conduit les échanges directs avec le ministre iranien des affaires étrangères et qui a été au cœur des négociations menées à Doha, notamment sur Gaza. Sa présence dans l’Executive Board du Board of Peace renvoie donc moins à un rôle symbolique qu’à une position de pouvoir réel, cet organe restreint concentrant l’essentiel de l’impulsion politique et du contrôle opérationnel de l’initiative. Cela fait de Witkoff à la fois un négociateur de terrain et l’un des pivots décisionnels du dispositif, ce qui explique l’ampleur des critiques qu’il suscite, notamment en Israël.

La question polarise en tout cas le débat israélien, entre acceptation pragmatique et rejet d’un mécanisme perçu comme dangereux par les ministres israéliens d’extrême droite, parce qu’il implique des acteurs qu’ils estiment hostiles ou complaisants envers le Hamas et qu’il s’oppose à leur objectif de contrôle direct et durable de Gaza au nom de la sécurité d’Israël.

Le Board devient ainsi le symbole de la tension permanente entre la dépendance stratégique d’Israël envers Washington et sa défiance face à une diplomatie trop fondée sur les liens personnels pour constituer un cadre fiable de long terme.

Du côté palestinien, la réaction est plus nuancée qu’on ne le dit souvent : l’Autorité palestinienne a accueilli l’initiative avec prudence mais sans hostilité frontale, y voyant une possible ouverture diplomatique, tandis que d’autres acteurs palestiniens dénoncent un dispositif conçu dans un cadre avant tout américano-israélien et ne leur offrant pas de garanties politiques réelles. En parallèle, des pays qui se présentent traditionnellement comme des défenseurs de la cause palestinienne – comme l’Égypte, l’Indonésie ou l’Arabie saoudite – mais qui sont aussi, pour certains, en paix avec Israël ou engagés dans des processus de normalisation, justifient leur participation au Board of Peace par un discours de pragmatisme diplomatique : mieux vaut siéger à la table des discussions pour peser sur la reconstruction de Gaza et l’après-guerre que rester en dehors d’un processus piloté par Washington.

Une rupture profonde

« Une fois que ce conseil sera complètement formé, nous pourrons faire à peu près tout ce que nous voulons ». Cette phrase prononcée par Trump à Davos résume le Board of Peace. Elle ne parle pas de paix, mais de pouvoir : une diplomatie fondée sur la maîtrise, la transaction et la personnalisation de l’action internationale.

Ce qui devait constituer le socle d’un processus durable au Moyen-Orient s’est transformé en un exercice de mise en scène, où l’ego présidentiel, l’argent et les projets portés par Witkoff ou Jared Kushner, gendre du président et businessman très actif dans la région, prennent le pas sur toute logique de négociation réelle. La paix n’y apparaît plus comme un objectif politique, mais comme un actif et un instrument de valorisation.

Plus qu’un projet de paix, le Board révèle une rupture profonde : celle d’un ordre international où la règle cède devant la transaction, où l’institution recule face à la personnalisation, et où la diplomatie devient un espace de démonstration de puissance plus qu’un lieu de construction du compromis.

Elizabeth Sheppard Sellam ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.01.2026 à 12:08

Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique

Gilles Paché, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2734 mots)

Loin d’être seulement un territoire gorgé de ressources naturelles attisant toutes les convoitises, le Groenland se place comme un nœud stratégique majeur pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Une telle réalité reste encore trop souvent méconnue.

Depuis la réélection de Donald Trump, le Groenland occupe une place grandissante dans les débats politiques, souvent réduit dans les médias à une question de captation de ressources naturelles. Terres rares, uranium, hydrocarbures ou eau douce sont fréquemment présentés comme les motivations principales de l’intérêt renouvelé du président des États-Unis et, plus largement, des grandes puissances pour ce territoire arctique. Bien que fondée sur des enjeux réels, une telle lecture que l’on qualifiera d’extractive tend à simplifier la nature des tensions actuelles dans la mesure où elle masque une transformation plus profonde des équilibres mondiaux.

Le Groenland apparaît en effet moins comme un simple réservoir de ressources naturelles que comme un espace clé de circulation et de projection des flux dans un contexte de profonde reconfiguration des échanges. Les chaînes d’approvisionnement mondiales, longtemps structurées autour de routes méridionales, sont aujourd’hui fragilisées par les crises géopolitiques et la saturation des infrastructures existantes. D’où une interrogation récurrente : l’Arctique n’émerge-t-il pas comme un nouvel horizon logistique rendu progressivement accessible par le recul de la banquise ? Le Groenland, par sa position centrale entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, deviendrait alors un élément clé de la recomposition en cours, bien au-delà de la seule question des ressources.

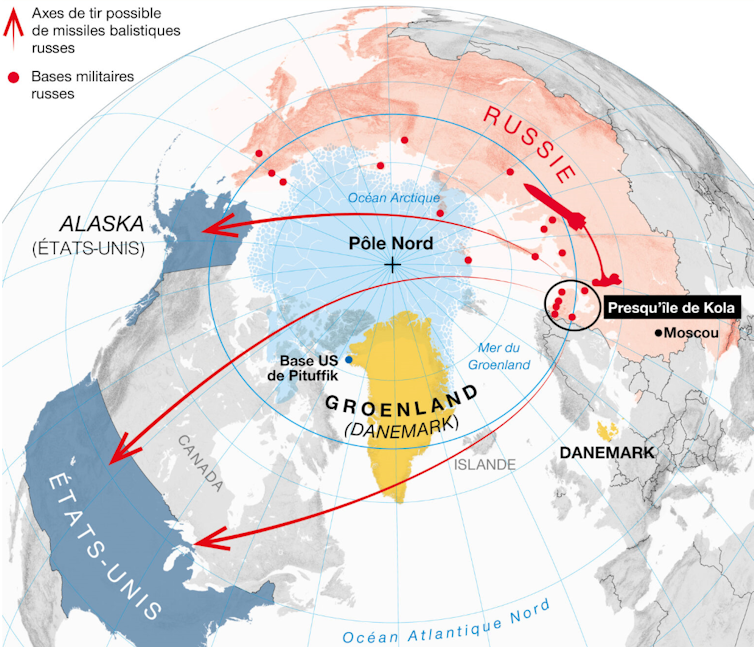

De nouvelles routes maritimes arctiques

Le commerce maritime mondial repose historiquement sur quelques grandes routes structurantes : le canal de Suez (Égypte), le canal de Panama, le détroit de Malacca (Thaïlande, Indonésie, Malaisie) ou encore le cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud). Ces passages sont à la fois vitaux et très vulnérables, comme l’a montré l’ensablement du porte-conteneurs Ever Given en mars 2021 dans le canal de Suez. De ce point de vue, l’Arctique apparaît de plus en plus comme une alternative crédible. En effet, la réduction de la banquise estivale, fruit du réchauffement climatique, ouvre progressivement trois axes majeurs :

la route du Nord-Est le long des côtes russes,

la route du Nord-Ouest à travers l’archipel canadien,

et, à plus long terme, une route transarctique passant au cœur de l’océan Arctique.

À lire aussi : Les ressources du Groenland, entre protection de l’environnement et tentation du profit

Même si les routes indiquées sur la carte 1 ne sont pas encore accessibles toute l’année, leur fenêtre de navigabilité s’allonge et leur fiabilité augmente. L’intérêt logistique est considérable puisqu’un trajet maritime entre l’Asie de l’Est et l’Europe du Nord peut être raccourci de 30 à 40 % par rapport à un trajet par le canal de Suez, réduisant à la fois le temps de transport, la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Carte 1. Nouvelles routes maritimes ouvertes grâce à la fonte des glaces

Pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, dont les délais et les coûts sont des variables critiques, ces gains sont loin d’être négligeables. Le Groenland ne constitue pas ici seulement un lieu de transit passif. Sa position géographique en fait au contraire une zone idéale pour des fonctions de soutien en matière d’escales techniques, de ravitaillement et d’assistance aux navires, mais aussi d’opérations de recherche et de sauvetage.

Il convient toutefois de nuancer l’enthousiasme qui gagne certains observateurs quant à l’émergence d’une nouvelle géographie des flux. Les routes arctiques, actuelles et à venir, restent soumises à des conditions extrêmes (météo imprévisible, dérive des glaces, ou encore manque de cartographie précise). La logistique arctique est donc plus complexe, plus risquée et plus coûteuse en infrastructures que la logistique des chaînes mondiales d’approvisionnement mise en œuvre depuis le début des années 1980. C’est précisément pour répondre à ces contraintes que le Groenland gagne en importance : en servant de base avancée pour la coordination et l’intervention, il devrait contribuer à la viabilité économique de nouvelles routes.

La logistique, un instrument de puissance

Dans le monde contemporain, nul doute que la logistique n’est plus un simple outil technique au service des échanges de biens et services. Elle est devenue clairement un instrument de puissance, au même titre que la maîtrise de ressources énergétiques et des technologies, notamment d’intelligence artificielle. Contrôler des routes et des nœuds critiques, c’est influencer les flux économiques et, par extension, les rapports de force internationaux. Or, le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, se trouve de facto intégré aux structures occidentales, notamment via l’Otan. Il est ainsi un élément clé de l’architecture sécuritaire de l’Atlantique Nord et de l’Arctique.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis considèrent le Groenland comme un maillon essentiel de leur sécurité. La base spatiale de Pituffik (base aérienne de Thulé, jusqu’en 2023), construite en 1951, et aujourd’hui intégrée au dispositif de défense antimissile et de surveillance états-unien, illustre cette vision géostratégique que la carte 2 permet de mieux visualiser.

Au-delà de sa fonction militaire, la base de Pituffik joue également un rôle logistique majeur dans le suivi des flux maritimes de l’Arctique. Compte tenu du contexte de rivalités accrues avec la Russie et de méfiance vis-à-vis des ambitions chinoises, l’administration Trump cherche à renforcer sa présence et ses partenariats dans la région. La logistique, entendue comme capacité à soutenir et protéger des flux, en constitue un élément clé.

Carte 2. Les États-Unis sous la menace des missiles balistiques russes

La Russie dispose du plus long littoral arctique et a investi massivement dans des infrastructures portuaires, des brise-glaces et des bases militaires le long de la route du Nord-Est. Pour Moscou, cette route est à la fois un atout économique et un levier géopolitique. Concernant la Chine, bien que non riveraine, elle se définit depuis 2018 comme un « État proche de l’Arctique » et intègre la région dans son initiative des nouvelles Routes de la Soie. À ce titre, ses investissements potentiels dans les ports et les câbles sous-marins suscitent une vigilance accrue des pays occidentaux. Dans un contexte de montée en puissance des stratégies arctiques russe et chinoise, le Groenland apparaît ainsi comme un point de cristallisation des enjeux logistiques et sécuritaires occidentaux.

Un multiplicateur de puissance

Loin d’être un simple territoire périphérique, le Groenland concentre en effet des fonctions essentielles de surveillance et de protection des infrastructures critiques structurant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Routes maritimes émergentes, ports en développement, câbles de communication sous-marins et capacités satellitaires y convergent. Leur sécurisation conditionne non seulement la fluidité des échanges, mais aussi la résilience des systèmes militaires, numériques et énergétiques occidentaux. Dès lors, le Groenland s’impose comme un véritable « multiplicateur » de puissance : y contrôler l’accès et le soutien logistique confère un avantage stratégique décisif dans tout l’Arctique. Une telle centralité illustre l’imbrication croissante entre logistique et stratégie dans les rivalités entre puissances.

Le développement de la logistique arctique repose avant toute chose sur les infrastructures. Le Groenland possède un potentiel important pour l’accueil de ports en eau profonde capables de recevoir des navires de grande taille. Un accord signé en septembre 2025 entre le Danemark et le gouvernement groenlandais prévoit ainsi la construction d’un deep‑water port à Qaqortoq, dans le sud du territoire. Ce type de port joue un rôle de plate-forme multimodale, reliant transport maritime et aérien et, à terme, des réseaux numériques avancés. Il permettra de consolider, redistribuer ou rediriger les flux entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, en particulier pour les marchandises à forte valeur ajoutée ou sensibles aux délais.

Un futur hub logistique majeur

Au-delà des ports, la logistique moderne repose sur une gamme étendue de services : stockage stratégique, maintenance des flottes, gestion des carburants, traitement des données de navigation. Le Groenland pourrait accueillir des bases spécialisées dans le soutien, réduisant la dépendance à des infrastructures éloignées, situées plus au sud. Ajoutons que le climat froid, souvent perçu comme un handicap, constitue également un avantage concurrentiel pour l’implantation de data centers. Le refroidissement naturel réduit les coûts énergétiques (de 40 à 80 % de la consommation totale), tout en renforçant la résilience des infrastructures numériques.

Il serait toutefois illusoire de comparer en l’état le Groenland à des hubs logistiques matures tels que Singapour ou Rotterdam, traitant respectivement des centaines de millions de tonnes de marchandises par an. Avec une population d’environ 56 000 habitants, le territoire est confronté à des contraintes structurelles majeures : aucune route interurbaine ni voie ferrée, des infrastructures conçues pour de faibles volumes et une dépendance presque exclusive au transport aérien et maritime.

De telles limites réduisent l’attractivité des routes arctiques pour le trafic commercial de grande échelle et exigent des investissements considérables afin d’accroître la capacité logistique locale. À moyen et long terme, le Groenland pourrait cependant se positionner comme un nœud logistique complémentaire

– plutôt que concurrent – des grands hubs mondiaux.

Héritages et perspectives

Les axes logistiques ont toujours façonné le pouvoir des États. Des Routes de la Soie aux canaux de Suez et de Panama, la maîtrise des flux a déterminé les fortunes économiques et la capacité de projection militaire. Dans cette lignée, le Groenland pourrait incarner un jalon stratégique analogue pour le XXIe siècle. Son positionnement géographique central, combiné à des infrastructures adaptées, en fait un pivot capable d’influencer non seulement le commerce arctique mais aussi les chaînes d’approvisionnement mondiales. La logistique y devient ainsi un vecteur de puissance, révélant comment la maîtrise des circulations matérielles et numériques redessine la hiérarchie des États dans un monde multipolaire.

Au-delà de la géographie et de l’économie, le Groenland illustre l’imbrication croissante entre technologie, environnement et stratégie. Les défis du climat arctique obligent à innover en matière d’infrastructures et de sécurité, tandis que l’histoire contemporaine rappelle que le contrôle de points névralgiques produit des effets durables sur l’équilibre global des échanges.

En ce sens, le Groenland ne peut être réduit à un territoire dont les riches ressources sont à portée de main, mais un laboratoire de la puissance logistique où sécurité, commerce et innovation convergent. À n’en point douter, son rôle futur devrait résonner comme une preuve supplémentaire que les flux – et ceux qui les organisent – façonnent en profondeur le nouvel ordre mondial.

Gilles Paché ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.01.2026 à 12:07

La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?

Thomas Ehrhard, Maitre de conférences, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1931 mots)

Deux motions de censure ont été déposées, le vendredi 23 janvier, en réponse à l’utilisation de l’article 49-3 par Sébastien Lecornu sur la partie recettes du budget. La promesse du premier ministre de ne pas faire usage de cet outil constitutionnel en négociant des compromis avec les groupes parlementaires a été rompue. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’un échec de méthode que d’une conséquence d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Malgré les promesses et les sentiments d’un premier ministre « un peu amer » d’avoir perdu le « pari », d’après ses propres mots, la tentation d’y voir un « échec de la « méthode Lecornu » est grande avec le retour du « 49-3 » sur la scène politique.

Cependant, les trois mois d’examen parlementaire ne soldent pas un échec de méthode, mais bien la conséquence logique d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Deux raisons qui expliquent cet échec

D’abord, le gouvernement est mal né avec un processus de nomination et de renomination improbable, ne s’appuyant sur aucune majorité gouvernementale, aucune majorité parlementaire, et aucune majorité partisane. Or, ce triptyque détermine la logique institutionnelle majoritaire du régime parlementaire de la Ve République.

Ensuite, conséquemment, le gouvernement aurait dû, comme dans les autres régimes parlementaires lorsqu’aucun parti ne dispose à lui seul d’un nombre de sièges majoritaire à la chambre basse, essayer de s’appuyer sur une coalition. Il n’en a rien été.

À lire aussi : Vu de l’étranger : comment choisir un premier ministre face à une Assemblée divisée ?

Or, en France comme à l’étranger, les compromis ne résultent pas de débats parlementaires dans lesquels des orateurs se convaincraient au terme d’argumentations faisant changer d’avis ceux qui les écoutent. Les compromis se font a priori, avant la nomination du gouvernement, et précisément en contractualisant les réformes, leurs contenus, et leur calendrier. Tous les autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, etc.) fonctionnent ainsi. Dans le contexte actuel, l’erreur initiale vient donc de la manière dont le premier ministre a été nommé, plaçant le gouvernement dans une position de faiblesse définitive.

Il n’existe pas de « méthode Lecornu »

Cet épisode budgétaire n’est donc qu’une énième péripétie dérisoire et prévisible, mais qui permet de comprendre certains des dérèglements et des lacunes de la vie politique et institutionnelle française.

Premièrement, il n’existe pas de « méthode Lecornu » : le gouvernement n’a ni dirigé les débats, ni gouverné le contenu du texte dont tous les acteurs disent avoir obtenu gains de cause (sauf LFI et RN), ni eu les moyens de l’ingéniosité du gouvernement Barnier qui s’est appuyé sur le Sénat pour être majoritaire en commission mixte paritaire. Au contraire, il a subi le calendrier, malgré ses tentatives répétées de dramatisation, subi les rivalités inter et intra-partisanes, malgré ses tentatives de dépolitiser le budget « pour la France ». Il a subi, enfin, les jeux parlementaires, malgré son étrange renoncement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Difficile d’y voir une nouvelle méthode de gouvernement, tant il s’agit là d’un acte d’impuissance.

Deuxièmement, un gouvernement ne peut pas dépendre d’un consentement renouvelé quotidiennement (« Gouverner, c’est prévoir ») et rempli de lignes rouges des députés et partis. Cela, dans un contexte majoritaire ou non, à un ou plusieurs partis. Les contrats de coalition servent justement à anticiper le contenu de la partition gouvernementale, et laissent au quotidien l’exécution de ce contrat. Ils sont négociés durement, pendant plusieurs mois, allongeant d’autant la période entre les résultats législatifs et la nomination du gouvernement : 18 mois en Belgique (2010), de 7 à 9 mois aux Pays-Bas (2017, 2021), 6 mois en Allemagne (2017), 4 mois en Espagne (2023). Cela n’est pas un problème démocratique mais la prise en compte de la fragmentation parlementaire à minorités multiples. Cela rappelle l’idée élémentaire selon laquelle, dans un régime parlementaire, le gouvernement doit être doté d’une légitimité avant de gouverner et d’exercer sa responsabilité.

Les véritables responsables

Plus largement, cet épisode donne à voir les autres acteurs. Reconnaissons ainsi à Sébastien Lecornu que cette erreur n’est pas la sienne et qu’il importe finalement peu. Qui porte la responsabilité ?

Le président de la République et ses conseillers (ceux-là mêmes qui lui ont soufflé l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale) portent la responsabilité de cette erreur. Elle remonte au lendemain des législatives de juillet 2024. Depuis lors, trois premiers ministres se sont succédé, tous nommés selon des calculs politiciens reposant sur des capacités supposées à obtenir l’abstention de LFI ou du RN, puis du PS ou de LR, en cas de motions de censure. Comme dans tous les autres régimes parlementaires, le chef du parti ayant remporté le plus de sièges aurait dû être appelé à tenter de former un gouvernement, puis en cas d’échec, le deuxième, etc. Un premier ministre n’aurait donc dû être nommé qu’après avoir construit une coalition au programme de gouvernement contractualisé, démontrant, de fait, une assise suffisante à l’Assemblée nationale.

Le Parlement, pris au piège par le gouvernement qui a tenté de le responsabiliser pour cacher son impuissance, dans une inversion malvenue des rôles, n’est pas devenu le gouvernement.

L’Assemblée nationale a confirmé que sa capacité à légiférer était compromise (contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains commentateurs à propos d’un nouvel « âge d’or » du parlementarisme). On peut expliquer cette incapacité par la subordination de l’Assemblée en tant qu’institution mais aussi par son déclassement politique, lié au manque de poids politique des nouveaux députés depuis 2017.

Le Sénat a montré ses limites constitutionnelles. Autrement dit, la Seconde Chambre, doublement exclue des influences politiques et institutionnelles, n’a pas pu peser sur l’examen du projet de loi de finances et a donc travaillé vainement.

Quels enseignements en tirer ?

Cet épisode apporte des enseignements, de plus en plus flagrants depuis juillet 2024.

1) L’arithmétique de l’Assemblée nationale expose une double impasse. D’une part, le président de la République ne dispose plus d’une majorité parlementaire pour gouverner comme il l’a fait entre 2017 et 2022 : c’est la fin du « présidentialisme majoritaire » qui caractérisait jusqu’alors la Ve République. Mais, d’autre part, aucune majorité alternative ne s’est constituée autour du premier ministre, contrairement aux périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), pour opérer un « retour au texte » de la Constitution – c’est-à-dire une lecture où le premier ministre gouverne effectivement.

Dès lors, toute discussion sur l’inadaptation supposée des règles de l’examen parlementaire des projets de loi de finances est malvenue. Elles attribuent les échecs du gouvernement et de l’Assemblée aux règles de procédure – comme l’a suggéré la présidente de l’Assemblée nationale Braun-Pivet – alors que les causes sont ailleurs. Le changement de procédure n’aurait pas conduit à un résultat différent. Les propositions de réformes (comme celles du Haut-Commissariat au plan) écartent le poids du contexte politique et, pis, relèvent d’une vision techniciste et d’un solutionnisme normatif dépassé.

2) Ni présidentialisme ni « retour au texte » de la Constitution : nous assistons à la fin des modèles connus de la Ve République. Dans ce contexte, les institutions ne sont « bien faites » pour personne (François Mitterrand déclarait en juillet 1981 : « Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais, elles sont bien faites pour moi. ») Un changement de texte (qui serait le 26ᵉ…) ou un nouveau mode de scrutin ne changerait ni les votes des Français, ni le populisme, ni le déclin des partis de gouvernement, ni les acteurs politiques. Le contexte de fragmentation appelle un nouveau modèle reposant sur la formation d’un gouvernement de coalition comme à l’étranger – ce que permet le texte de la Constitution aux lectures multiples.

3) Reste aux acteurs politiques à le penser et le mettre en œuvre. Mais, au regard des atermoiements du président de la République depuis 2022, des députés qui ont intériorisé leur incompétence à légiférer (comme l’illustrent les motions de rejet préalable de mai et juin 2025 utilisées pour contourner le débat à l’Assemblée nationale par des majorités de circonstance pourtant favorables aux textes), et des partis et candidats tournés vers la prochaine élection présidentielle comme sous la IVe République vers la prochaine crise institutionnelle, il n’est pas certain qu’ils y arrivent.