19.01.2026 à 16:06

« Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête

Alexandre Hassanin, Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne Université, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS, MNHN, SU, EPHE, UA), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Antoine Gessain, Médecin, virologue, responsable de l'unité Épidémiologie et Physiopathologie des Virus Oncogènes (EPVO), Institut Pasteur

Texte intégral (3588 mots)

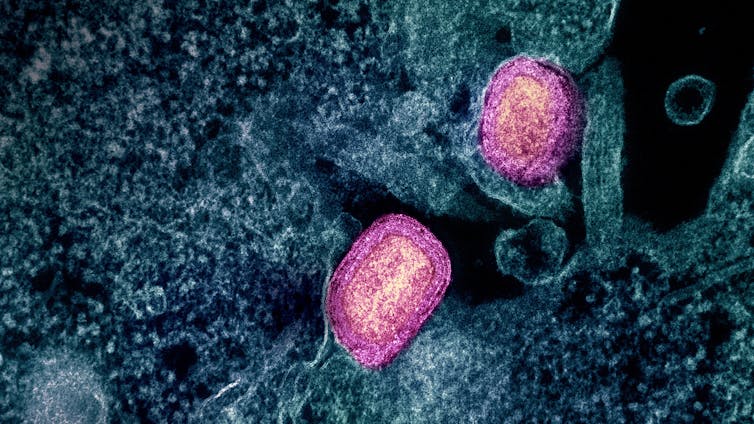

Le mpox (parfois encore appelé « variole du singe ») est une zoonose, autrement dit une maladie se transmettant de l’animal à l’humain, et inversement. Après un minutieux travail d’enquête, les scientifiques ont identifié les principaux suspects soupçonnés d’abriter le virus. Une découverte qui permet non seulement de mieux comprendre l’émergence de la maladie, mais aussi l’évolution du virus.

Ces dernières années, la maladie due au virus mpox (anciennement appelée « monkeypox », ou « variole du singe » en français) a beaucoup fait parler d’elle. Elle a en effet été à l’origine d’une émergence mondiale en 2022 qui avait alors touché 75 pays. En 2024, plusieurs pays d’Afrique centrale ont connu une recrudescence du nombre de cas ainsi que l’émergence d’une nouvelle souche virale. À ces deux occasions, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré que la maladie était une « urgence de santé publique de portée internationale ». Si la maladie ne constitue plus, à l’heure actuelle, une telle urgence (l’OMS a levé sa dernière alerte en septembre 2025), elle continue à circuler, en particulier dans les zones où elle est endémique.

Depuis plusieurs années, les scientifiques mènent des investigations pour y trouver son réservoir naturel, autrement dit l’animal qui abrite le virus sans tomber gravement malade, et à partir duquel d’autres espèces peuvent se contaminer. La maladie à mpox est en effet une zoonose, autrement dit une maladie infectieuse qui passe de l’animal à l’être humain.

Certains suspects ont particulièrement retenu leur attention : les écureuils arboricoles appartenant au genre Funisciurus. Mais lesquels, exactement ? Pour le savoir, les spécialistes de la classification animale (aussi appelée « systématique ») ont croisé études du phénotype (l’apparence des animaux) et analyses de leur ADN. Ce qu’ils ont découvert éclaire non seulement l’histoire de ces écureuils, mais aussi celle du virus.

Une maladie qui inquiète l’Organisation mondiale de la santé

Le virus à l’origine de la maladie monkeypox (mpox) (littéralement « variole du singe », autre appellation de cette pathologie) tient son nom de sa découverte en 1958 chez des macaques de laboratoire originaires d’Asie. Toutefois, dans les années 1970, les scientifiques ont compris que ce virus n’avait en réalité aucun lien avec l’Asie. C’est en effet à cette époque que sont décrits les premiers cas humains dans des villages des forêts d’Afrique centrale (bassin du Congo) et d’Afrique de l’Ouest (forêts de Haute et de Basse Guinée).

Les symptômes associés à la maladie incluent fièvre, céphalées (maux de tête), lymphadénopathies (augmentation de taille des ganglions lymphatiques) et douleurs musculaires. Ils s’accompagnent d’une éruption cutanée plus ou moins étendue sous forme de macules (taches sur la peau), de papules (lésions dermatologiques), qui évoluent en vésicules et pustules.

Depuis quelques années, le virus monkeypox inquiète l’OMS, car le nombre de cas est en constante augmentation avec des taux de létalité pouvant atteindre 12 % dans le cas des formes virales originaires d’Afrique centrale.

Une première épidémie majeure a eu lieu en 2022 et 2023 avec plus de 100 000 cas répertoriés dans le monde. Elle a essentiellement affecté la communauté homosexuelle masculine. On sait désormais qu’elle a débuté au Nigeria, en Afrique de l’Ouest, vers 2017. Le taux de létalité durant cette pandémie a été estimé à 0,1 %.

Une deuxième épidémie majeure sévit actuellement en Afrique. Elle s’est déclarée en 2023 au Sud-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et s’est ensuite répandue dans d’autres pays voisins, cette fois-ci principalement par transmission hétérosexuelle. On comptait jusqu’à des centaines de cas par semaine, le taux de létalité (globalement estimé à 4 %) pouvant atteindre jusqu’à 11 % chez les enfants de moins de 5 ans.

Diverses espèces de mammifères susceptibles à l’infection

La transmission interhumaine du virus monkeypox se fait essentiellement par contact cutané avec des lésions contenant du liquide infecté par des particules virales. Des contacts avec des muqueuses peuvent aussi être infectants. Toutefois, l’être humain n’est pas le seul à être infecté par le virus monkeypox : celui-ci a été trouvé également chez plusieurs autres espèces de mammifères, principalement des primates et des rongeurs.

L’origine animale des cas index (le cas index est le premier cas humain d’une chaîne de transmission ou d’une épidémie) reste néanmoins peu documentée. Il est toutefois acquis que des mammifères sauvages des forêts tropicales humides sont en cause dans le passage du virus à l’être humain.

Que sait-on au juste des hôtes qui servent de réservoir au mpox, autrement dit des mammifères chez lesquels le virus évolue, se diversifie et à partir desquels une transmission peut se faire à d’autres mammifères dont l’être humain ?

Un virus qui se cacherait dans un écureuil

Il est très probable que, dans la nature, la transmission entre espèces animales se fasse aussi par contact cutané avec des lésions infectées de l’hôte réservoir (autrement dit l’animal qui héberge le virus, mais ne tombe que peu ou pas malade) vers les hôtes receveurs. Chez l’être humain, ce cas de figure pourrait survenir par exemple lors de la chasse, au cours du portage ou du dépeçage des animaux, etc.

Depuis les années 1980, les écureuils arboricoles du genre Funisciurus sont régulièrement cités dans la littérature scientifique en tant que réservoir du virus monkeypox. Ce genre d’écureuils inclut une dizaine d’espèces, dont la plupart vivent exclusivement dans les forêts tropicales humides d’Afrique.

Mesurant de 15 à 20 centimètres, (hors queue, dont la longueur est équivalente à celle de leur corps), ces petits écureuils arboricoles tirent leur nom usuel

– « écureuil à cordes », ou « rope squirrels » en anglais – de leur agilité à grimper le long de branches et de lianes aussi fines que des cordes. Leur autre appellation, « écureuils rayés africains » (« African stripe squirrels ») fait référence aux rayures présentes sur leurs flancs.

Omnivores, ils se nourrissent principalement de fruits et de graines, mais leur régime alimentaire comprend aussi des tiges et des pousses ainsi que des insectes. Diurnes, ils dorment dans des nids sphériques similaires à ceux de l’écureuil européen, le plus souvent construits avec des feuilles, des fibres et des brindilles dans les fourches des branches, ou parfois dans les trous des arbres, au sol ou dans des terriers.

Comme beaucoup d’autres mammifères des forêts, ils sont chassés par les êtres humains, essentiellement par les enfants. Cela pourrait expliquer le fait que de nombreux cas index soient de jeunes garçons qui grimpent dans les arbres pour les piéger.

Le mpox a en effet été isolé chez un écureuil de l’espèce Funisciurus anerythrus en RDC en 1986. Plusieurs autres équipes l’ont depuis retrouvé chez d’autres écureuils de la même espèce collectés en Afrique centrale, et des anticorps dirigés contre lui ont aussi été détectés dans le sang de ces animaux (preuve d’un contact avec le virus), et cela avec des prévalences supérieures à 50 % (c’est-à-dire chez plus de la moitié des animaux collectés).

Par ailleurs, la niche écologique (autrement dit l’habitat préférentiel) de l’écureuil F. anerythrus est celle qui correspond le mieux avec la distribution géographique du virus monkeypox.

Tous ces éléments suggèrent que l’espèce F. anerythrus est le principal hôte réservoir du virus monkeypox en Afrique centrale.

Ne pas se tromper d’écureuil

Très récemment, une étude a révélé qu’une autre espèce appartenant au genre Funisciurus était à l’origine d’une épidémie de monkeypox qui s’est propagée au sein d’une colonie de singes verts mangabeys (Cercocebus atys), en Côte d’Ivoire.

Selon les auteurs qui ont décrit ce cas dans la littérature scientifique, les primates auraient été contaminés à la suite d’un contact avec des écureuils de l’espèce Funisciurus pyrropus, la seule du genre Funisciurus actuellement décrite dans les forêts ivoiriennes et dans celles des pays avoisinants. Selon certaines observations, ces écureuils feraient partie, au moins occasionnellement, du régime alimentaire des mangabeys.

Cependant, les travaux de systématique (la science de la classification des espèces) que nous avons menés ont révélé que le coupable n’avait pas été correctement identifié.

Lors d’une précédente étude, nous avions en effet comparé la niche écologique (l’habitat préférentiel) du virus mpox à celle de chacun des mammifères qui potentiellement pouvaient constituer son réservoir (pour lesquels le virus ou des anticorps dirigés contre ce virus avaient été mentionnés dans la littérature). Ces comparaisons nous ont permis de fournir un classement des réservoirs les plus probables.

Les quatre premiers de ce classement étaient tous des rongeurs arboricoles et deux d’entre appartenaient au genre Funisciurus : le premier étant Funisciurus anerythrus et le troisième étant Funisciurus pyrropus. Nos analyses des niches écologiques ont aussi révélé que les distributions géographiques de ces deux espèces fournies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) étaient erronées. Cela nous a amenés à entreprendre une étude plus approfondie sur la systématique de ces écureuils.

Une réponse dans les collections muséales

En étudiant les spécimens naturalisés de Funisciurus conservés dans différents muséums d’histoire naturelle, dont le Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren (Belgique), le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (France) et le Field Museum de Chicago (États-Unis d’Amérique), nous avons fait une découverte intéressante.

L’examen des pelages des spécimens de collection a révélé que les deux groupes de F. pyrropus (présents en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest) ont une coloration de pelage distincte. Ceux d’Afrique centrale ont les flancs contrastés avec un dos gris foncé/brun et un ventre blanc pur. Les spécimens d’Afrique de l’Ouest ont quant à eux un dos gris foncé/brun séparé du ventre blanc par une large bande rougeâtre/orange, qui se prolonge sur les membres antérieurs et postérieurs.

Ce constat nous a conduits à émettre l’hypothèse que les écureuils Funisciurus vivant en Côte d’Ivoire n’appartenaient pas à l’espèce F. pyrropus, mais à une autre espèce.

Pour confirmer ces observations, nous avons analysé les séquences ADN correspondant aux différents spécimens présents dans les collections des muséums. Les résultats ont révélé que, en Afrique de l’Ouest (notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Liberia et en Guinée), les écureuils appartenaient bien à une autre espèce que F. pyrropus, précédemment nommée Funisciurus leucostigma par le zoologiste néerlandais Coenraad Jacob Temminck en 1853. Cette dernière espèce est endémique à l’Afrique de l’Ouest, ce qui signifie qu’elle ne vit que dans cette région. En revanche, les deux espèces F. anerythrus et F. pyrropus sont uniquement présentes en Afrique centrale (notamment en RDC, au Gabon et au Burundi).

Comme nous allons le voir, cette distinction a des implications en matière de compréhension de la façon dont le virus mpox a coévolué avec ses réservoirs écureuils.

Écureuils différents, virus différents

Ces résultats de systématique animale peuvent sembler, de prime abord, anodins. Ils permettent pourtant de mieux comprendre l’évolution du virus monkeypox.

On sait en effet qu’il existe deux groupes distincts de virus mpox (on parle de « clade viral ») : les virus appartenant au clade I (lui-même subdivisé en sous-clades Ia et Ib) et les virus du clade II (subdivisé en sous-clades IIa et IIb, ce dernier ayant été à l’origine de la flambée mondiale de 2022).

Selon l’OMS, le clade I semble avoir un taux de létalité plus important que le clade II). Toutefois, la mortalité dépend également de divers autres facteurs tels que la qualité de la prise en charge, l’état de santé du patient et son âge (elle est particulièrement élevée chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans les régions d’endémie).

Ces deux groupes sont présents dans deux régions distinctes, de part et d’autre du fleuve Sanaga au Cameroun : les virus du clade I circulent en Afrique centrale (des cas index de la maladie ont été détectés en RDC, en République du Congo, en République centrafricaine, au Gabon et au sud du Cameroun), tandis que les virus du clade II sont présents en Afrique de l’Ouest (on a répertorié des cas index en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone, au Nigeria et à l’ouest du Cameroun).

Il semblerait que le fleuve Sanaga, en tant que barrière géographique empêchant la dispersion des écureuils, ait joué un rôle clé dans l’émergence de deux clades viraux. Pour le comprendre, il faut s’intéresser aux écureuils : nos analyses ont non seulement démontré que F. anerythrus et F. leucostigma sont des espèces sœurs, mais aussi que la distribution des virus du clade I en Afrique centrale correspond à celle de la niche écologique de l’espèce F. anerythrus et que la distribution des virus du clade II en Afrique de l’Ouest correspond quant à elle à la niche écologique de l’espèce F. leucostigma.

Nos résultats suggèrent que les populations ancestrales des deux espèces d’écureuil se sont retrouvées isolées de chaque côté du fleuve Sanaga voici plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui a conduit à leur divergence génétique et phénotypique, menant ainsi à la naissance de deux espèces distinctes, F. anerythrus et F. leucostigma.

On peut raisonnablement envisager que le franchissement du fleuve a pu être favorisé par son niveau plus bas lors d’une période glaciaire du pléistocène, ou bien que la Sanaga a été contournée à une époque où des forêts denses recouvraient les savanes au nord-est du fleuve.

Cette séparation des écureuils a mené à l’isolement de deux souches virales, l’une incluant l’ancêtre du clade I et ses descendants en Afrique centrale et l’autre regroupant l’ancêtre du clade II et ses descendants en Afrique de l’Ouest.

Autrement dit, la séparation des clades viraux I et II est concomitante de l’événement de spéciation ayant conduit à l’isolement des espèces F. anerythrus et F. leucostigma de part et d’autre du fleuve Sanaga.

Il s’agit là d’un bel exemple suggérant une coévolution entre le virus et son hôte réservoir. L’évolution naturelle des virus étant dépendante de leur hôte réservoir, elle est limitée géographiquement par la capacité de dispersion des animaux qui les hébergent.

Évidemment, cette règle n’est pas immuable. Lorsque la barrière d’espèce est franchie, notamment lorsqu’un virus passe à l’être humain, ce dernier peut, à plus ou moins long terme, devenir lui-même hôte réservoir. Cela peut entraîner des changements importants dans la dynamique évolutive du virus.

Les fleuves ne constituent plus, depuis longtemps, des barrières aux déplacements de notre espèce, lesquels peuvent donner aux virus de nombreuses opportunités de se diffuser bien au-delà de leurs territoires initiaux…

Alexandre Hassanin a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).

Antoine Gessain a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).

19.01.2026 à 16:06

L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue

Haoues Alout, chargé de recherche, Inrae

Texte intégral (1808 mots)

Longtemps présenté comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation, le « moustique du métro de Londres » n’est en réalité pas né dans les tunnels londoniens, comme on le pensait jusqu’ici. Une nouvelle étude retrace ses origines et montre qu’elles sont bien plus anciennes que ce que l’on imaginait. Elles remonteraient à plus de mille ans, en lien avec le développement des sociétés agricoles.

Et si le « moustique du métro de Londres », surtout connu pour ses piqûres sur les populations réfugiées à Londres dans les sous-sols de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, n’était en réalité pas né dans les tunnels londoniens ? C’est ce que révèle une étude que nous avons récemment publiée avec des collègues.

Nos résultats montrent que les caractéristiques « urbaines » de ce moustique, que l’on pensait s’être adapté à la vie souterraine il y a un peu plus d’un siècle, remontent en fait à plus de mille ans.

Le moustique Culex pipiens molestus, qui diffère de son cousin Culex pipiens pipiens dans la mesure où le premier pique surtout des humains, et le second surtout des oiseaux, est probablement né dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient, en lien avec le développement des premières sociétés agricoles humaines.

À lire aussi : Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?

Le « moustique du métro de Londres » n’est pas né dans le métro

Cette découverte jette une lumière nouvelle sur l’évolution des moustiques. Depuis plusieurs décennies, une hypothèse présentait en effet le moustique commun (Culex pipiens) comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation.

Selon cette théorie, une forme particulière de ce moustique, appelée Culex pipiens molestus, se serait adaptée à la vie urbaine en un peu plus de cent ans seulement, à partir de sa forme jumelle Culex pipiens pipiens. Là où celle-ci préfère piquer les oiseaux, s’accoupler dans des espaces ouverts et « hiberner » pendant l’hiver, la forme molestus aurait évolué en une forme quasi distincte, capable de vivre dans les souterrains et de piquer l’humain et d’autres mammifères, de s’accoupler dans des souterrains et de rester actif toute l’année.

Cette adaptation spectaculaire du « moustique du métro de Londres » était devenue un cas d’école, figurant dans de nombreux manuels d’écologie et d’évolution. L’idée sous-jacente était que l’urbanisation des villes pouvait sélectionner à grande vitesse de nouvelles espèces et en quelque sorte « accélérer » l’évolution.

Mais notre étude vient montrer que cette belle histoire, aussi séduisante soit-elle, est fausse.

Un moustique urbain… né bien avant les villes modernes

Notre consortium international de chercheurs PipPop a ainsi publié dans la revue Science une étude qui démystifie cette hypothèse. En séquençant le génome de plus de 350 moustiques, contemporains et historiques, issus de 77 populations d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale, nous avons reconstitué leur histoire évolutive.

En définitive, les caractéristiques qui font de Culex pipiens molestus un moustique si adapté à la vie urbaine ne sont pas apparues dans le métro londonien, mais bien plus tôt, il y a plus de mille ans, vraisemblablement dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient. Ce résultat remet en question ce qui était considéré comme un exemple clé de l’évolution urbaine rapide. Au final, il s’agirait d’une adaptation plus lente, associée au développement de sociétés humaines anciennes.

Autrement dit, ce moustique était déjà « urbain » (au sens : étroitement associé aux humains) bien avant l’ère industrielle. Les premières sociétés agricoles, avec leurs villages denses, leurs systèmes d’irrigation et leurs réserves d’eau, lui ont offert un terrain de jeu idéal pour son adaptation.

À lire aussi : Comment les moustiques nous piquent (et les conséquences)

Un acteur clé des épidémies modernes

Le moustique Culex pipiens n’est pas juste une curiosité scientifique : il joue un rôle majeur dans la transmission de virus comme ceux du Nil occidental ou d’Usutu. Ces derniers circulent surtout chez les oiseaux mais peuvent aussi être transmis aux humains et aux mammifères.

La forme Culex pipiens pipiens, qui pique les oiseaux, est principalement responsable de la transmission du virus dans l’avifaune, tandis que Culex pipiens molestus est vu comme responsable de la transmission aux humains et aux mammifères.

Lorsque les deux se croisent et s’hybrident, ils pourraient donner naissance à des moustiques au régime mixte, capables de « faire le pont » entre oiseaux et humains et de nous transmettre des virus dits zoonotiques.

De fait, nos analyses confirment que les deux formes s’hybrident davantage dans les villes densément peuplées, augmentant le risque de transmission de ces virus. Autrement dit la densité humaine augmente les occasions de rencontre entre les deux formes de moustiques – et potentiellement la probabilité de produire des moustiques capables de piquer à la fois les oiseaux et les humains.

Comprendre quand et où ces deux formes se croisent et comment leurs gènes se mélangent est donc crucial pour anticiper les risques d’épidémie.

Repenser l’adaptation urbaine

L’histoire du « moustique du métro de Londres » a eu un immense succès parce qu’elle incarne en une image frappante tout ce que l’on redoute et admire dans l’adaptation rapide des espèces à nos environnements. Par exemple, une adaptation très rapide face à l’augmentation de la pollution et de l’artificialisation des habitats, souvent mobilisée dans les imaginaires, de science-fiction en particulier.

Mais la réalité est tout autre : les moustiques de nos villes modernes ne sont pas une nouveauté née dans le métro londonien. En revanche, le développement urbain a offert une nouvelle scène à un acteur déjà préparé par des millénaires de cohabitation avec les humains dans les premières sociétés agricoles du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le fruit de cette évolution a ensuite pu être « recyclé » dans les villes contemporaines.

On parle alors d’ « exaptation », c’est-à-dire qu’un trait préexistant dans un contexte donné (ici les premières villes du Moyen-Orient) devient avantageux dans un autre contexte (les villes du nord de l’Europe). Les circuits sensoriels et métaboliques qui pilotent la recherche d’hôtes à piquer, la prise de repas sanguin et la reproduction avaient déjà été remodelés par l’histoire ancienne des sociétés agricoles de la Méditerranée et du Moyen-Orient, avant d’être « réutilisés » dans le contexte urbain moderne au nord de l’Europe.

Nos systèmes d’irrigation antiques, nos premières villes et nos habitudes de stockage de l’eau ont donc posé les bases génétiques qui permettent aujourd’hui à certains moustiques de prospérer dans les galeries de métro ou les sous-sols d’immeubles de nos grandes villes.

Cette découverte change la donne. En retraçant l’histoire de la forme urbaine du moustique commun Culex pipiens, l’étude invite à changer de regard sur l’évolution urbaine : ce n’est pas seulement une adaptation rapide déclenchée par l’urbanisation intensive des villes, mais un long processus qui relie notre développement technique et social et celle des autres espèces.

Comprendre ces dynamiques est crucial : non seulement pour la science, mais aussi pour anticiper les risques sanitaires et mieux cohabiter avec les autres espèces. Et vous, saviez-vous que le moustique qui vous pique la nuit avait une histoire évolutive aussi ancienne ?

Haoues Alout a reçu des financements de l'ANR et de l'ANSES ainsi que de l'Union Européenne.

19.01.2026 à 16:06

Fin de vie : ce que le débat parlementaire doit à la Convention citoyenne

Sandrine Rui, Sociologue, Université de Bordeaux

Texte intégral (2166 mots)

Le Sénat débat à compter du 20 janvier des deux lois sur la fin de vie adoptées en mai dernier par l’Assemblée nationale. En première lecture, les députés avaient pu s’appuyer sur les conclusions de la Convention citoyenne instituée sur ce même sujet, de décembre 2022 à avril 2023, dont l’objectif était d’éclairer le législateur. Retour sur la plus-value de ce dispositif de démocratie participative.

Le Sénat s’apprête à examiner les textes sur la fin de vie adoptés en mai dernier par l’Assemblée nationale. En première lecture, les députés s’étaient alors prononcés pour renforcer les soins palliatifs et, de façon inédite, pour un droit à l’aide à mourir. Ils avaient globalement suivi les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie (CCFV) qui s’était déroulée de décembre 2022 à avril 2023 à la suite de la saisine de la première ministre Élisabeth Borne.

En tant que membre du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne sur la fin de vie, sollicitée au titre de mes travaux sur la démocratie participative, je voudrais rappeler les caractéristiques de cette convention et insister sur ce qui a fait sa plus-value.

Des conventions citoyennes pour rendre un avis sur une question d’intérêt général

Les conventions citoyennes comptent parmi les dispositifs participatifs qui se sont installés en quelques décennies dans le paysage de la démocratie représentative. Elles sont constituées par un panel de citoyens tirés au sort pour représenter la diversité de la population. Ces derniers sont invités à délibérer et à rendre un avis sur une question d’intérêt général. Ces expériences se multiplient à différentes échelles dans de nombreux pays (Irlande, Belgique, Espagne, Chili, Islande…).

En France, la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020) a été la première du genre à l’échelle nationale, suivi par la Convention citoyenne sur la fin de vie (2022-2023) et, plus récemment, la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant (2025).

À lire aussi : Comment rendre les Conventions citoyennes pour le climat encore plus démocratiques ?

Comme d’autres innovations démocratiques, les conventions citoyennes font l’objet de débats. Au regard favorable des uns – ces assemblées sont perçues comme une « bonne chose » par 67 % des Français – répond le scepticisme des autres : sont notamment incriminées la légitimité douteuse des citoyens tirés au sort, la possible instrumentalisation politique d’un dispositif sans garantie juridique ou encore la vanité d’un exercice coûteux sans portée décisionnelle.

Si la Convention citoyenne sur la fin de vie n’échappe pas pleinement à la règle, il reste qu’elle a été jugée « réussie », notamment par les évaluateurs du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), missionnés par le Conseil économique social et environnemental (Cese), comme par les quatre garants internationaux chargés de veiller à la qualité du processus délibératif. Et ce, alors même que le devenir de ses propositions était incertain.

Le mandat des 184

La CCFV s’est déroulée au fil de neuf week-ends, de décembre 2022 à avril 2023, à Paris, au siège du Conseil économique social et environnemental (Cese), qui en était l’organisateur.

Les 184 membres de la Convention tirés au sort et panélisés selon six critères (genre, âge, région, catégorie socio-professionnelle, niveau de diplômes, types d’unités urbaines) avaient pour mandat de contribuer au débat national en répondant à la question suivante :

« Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou des changements devraient-ils être introduits ? »

Le rôle des conventionnels n’était pas d’écrire la loi mais bien, le cas échéant, d’éclairer le législateur.

À lire aussi : « Aide à mourir », euthanasie, suicide assisté… Dix points de vigilance éthique à considérer

L’un des défis pour les organisateurs est de « cadrer » la délibération « sans l’orienter ». Comme le souligne le chercheur Hervé Pourtois, il s’agit de trouver le bon équilibre entre l’exigence de régulation formelle et la préservation de l’autonomie citoyenne.

Dans ce cadre, les conventionnels se sont informés – par des lectures, des auditions, des visites d’unités de soins palliatifs… Ils ont travaillé en petits groupes ; ils ont délibéré en hémicycle ; ils ont voté. Tout du long, ils se sont appuyés sur les expertises et sur les témoignages de près de 70 intervenants. Parfois versés sous forme contradictoire, à l’instar du débat entre Claire Fourcade, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFASP), et Jonathan Denis, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), incarnant deux positions opposées et structurantes du débat public relatif à l’aide à mourir.

In fine, la Convention s’est prononcée à une quasi-unanimité en faveur du renforcement des « soins palliatifs pour toutes et tous et partout », et, pour une large majorité, en faveur de l’ouverture d’un droit à « l’aide active à mourir » (75,6 % des votants contre 23,2 %), proposant divers modèles – selon que l’euthanasie et le suicide assisté étaient défendus ensemble, au choix, ou de façon exclusive – assortis de critères et conditions.

Se construire une opinion éclairée

Sans faire du consensus un horizon obligé, la convention a été capable de travailler les dissensus. Certains ont pu entrer en délibération convaincus ; d’autres étaient tiraillés par des dilemmes moraux et éthiques. Interrogés par les chercheurs-observateurs sur leurs opinions préalables à l’égard d’une ouverture d’un droit à une aide à mourir, 69 % disaient y être favorables, 7,8 % y étaient défavorables, quand 23,3 % sont entrés dans la convention sans avis tranché ou sans y avoir jamais réfléchi.

À lire aussi : Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective

Mais tous ont travaillé à se construire une opinion éclairée. Au fil des sessions, celles et ceux qui n’avaient pas d’avis ont pu prendre position : à l’issue du processus, les répondants au questionnaire des chercheurs n’étaient plus que 4,5 % à ne pas savoir comment se prononcer, quand 63,5 % d’entre eux disaient avoir stabilisé leur avis après la phase de délibération. L’enquête des chercheurs comme l’évaluation du Crédoc révèlent que certains des participants disent avoir changé d’avis une fois (33 % et 24 %), parfois deux fois (13 et 11,5 %) et jusqu’à plus de deux fois pour 7 % ou 8 % d’entre eux.

Des débats exemplaires

En dépit de leurs différences et désaccords, les conventionnels se sont livrés à des débats exemplaires. L’universalité du sujet a favorisé l’engagement et l’inclusion des membres, comme leur sentiment de légitimité à se prononcer : parce que « nous mourrons tous », les citoyens ont pu, selon leurs mots, s’envisager comme également « concernés », « experts » et « légitimes ».

La fin de vie est aussi de ces rares enjeux de délibération publique qui permettent d’assumer tant l’expression de la raison que celle de l’émotion. Cette diversité des registres a facilité l’empathie et le respect mutuel, comme l’écoute et la « réceptivité » des conventionnels. Ces aptitudes, généralement moins valorisées que la capacité à prendre la parole, sont pourtant nécessaires à l’échange démocratique, comme le soulignent les politistes Pascale Devette et Jonathan Durand Falco.

Enfin, mêlant « l’intime et le collectif », le sujet a été exploré depuis des considérations personnelles, et selon ses dimensions sociales et politiques : l’enjeu de la délibération est bien de bâtir une position argumentée sur ce qui serait juste et utile pour la société.

Invités par les chercheurs à indiquer sur une échelle de 0 à 10 le point de vue qu’ils avaient privilégié pour prendre position, près d’un répondant sur deux (48,7 %) a affecté le plus haut score à « ce que la société doit aux personnes en fin de vie de façon générale » (25,5 % privilégiant ce qu’ils souhaiteraient que l’on fasse pour leurs proches, 19,3 % pour eux-mêmes).

De la portée de la Convention citoyenne sur la fin de vie

Les participants de toute convention citoyenne appréhendent, comme le dit l’un d’eux, que le « travail collectif ne débouche sur rien et n’ait qu’une fonction d’affichage de participation citoyenne ».

La portée de la Convention citoyenne sur la fin de vie semble d’emblée assez visible, même s’il convient de s’armer de patience. En mars 2024, un projet de loi a été présenté par l’exécutif aux 184 lors d’une séance dite de redevabilité, avant qu’il ne soit soumis au débat parlementaire.

Sans être le strict calque de la position majoritaire de la Convention citoyenne sur la fin de vie, les lois adoptées par les députés en mai peuvent être envisagées, en suivant la juriste Marie Sissoko Noblot comme « une greffe réussie ». Tant la position très consensuelle en faveur du renforcement des soins palliatifs que l’aspiration à l’ouverture d’un droit à l’aide à mourir, dans des conditions strictement définies, ont été retenues par l’Assemblée nationale.

Cet exemple illustre le fait qu’une convention citoyenne peut s’articuler aux mécanismes parlementaires et jouer un rôle pré-législatif, ce que défendent Jean-Michel Fourniau et Hélène Landemore, spécialistes de la démocratie participative.

Pour mesurer la portée définitive de cette Convention citoyenne, il faudra cependant attendre l’issue du processus parlementaire. Si le renforcement des soins palliatifs fait consensus, on sait déjà que l’aide à mourir suscite d’importantes réticences au Sénat. Les parlementaires se montreront-ils à la hauteur des débats de la Convention citoyenne ?

Sandrine Rui a été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et plus récemment garante de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview