23.01.2026 à 12:08

Donald Trump ou pas, le Groenland, futur pivot logistique arctique

Gilles Paché, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2734 mots)

Loin d’être seulement un territoire gorgé de ressources naturelles attisant toutes les convoitises, le Groenland se place comme un nœud stratégique majeur pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Une telle réalité reste encore trop souvent méconnue.

Depuis la réélection de Donald Trump, le Groenland occupe une place grandissante dans les débats politiques, souvent réduit dans les médias à une question de captation de ressources naturelles. Terres rares, uranium, hydrocarbures ou eau douce sont fréquemment présentés comme les motivations principales de l’intérêt renouvelé du président des États-Unis et, plus largement, des grandes puissances pour ce territoire arctique. Bien que fondée sur des enjeux réels, une telle lecture que l’on qualifiera d’extractive tend à simplifier la nature des tensions actuelles dans la mesure où elle masque une transformation plus profonde des équilibres mondiaux.

Le Groenland apparaît en effet moins comme un simple réservoir de ressources naturelles que comme un espace clé de circulation et de projection des flux dans un contexte de profonde reconfiguration des échanges. Les chaînes d’approvisionnement mondiales, longtemps structurées autour de routes méridionales, sont aujourd’hui fragilisées par les crises géopolitiques et la saturation des infrastructures existantes. D’où une interrogation récurrente : l’Arctique n’émerge-t-il pas comme un nouvel horizon logistique rendu progressivement accessible par le recul de la banquise ? Le Groenland, par sa position centrale entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, deviendrait alors un élément clé de la recomposition en cours, bien au-delà de la seule question des ressources.

De nouvelles routes maritimes arctiques

Le commerce maritime mondial repose historiquement sur quelques grandes routes structurantes : le canal de Suez (Égypte), le canal de Panama, le détroit de Malacca (Thaïlande, Indonésie, Malaisie) ou encore le cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud). Ces passages sont à la fois vitaux et très vulnérables, comme l’a montré l’ensablement du porte-conteneurs Ever Given en mars 2021 dans le canal de Suez. De ce point de vue, l’Arctique apparaît de plus en plus comme une alternative crédible. En effet, la réduction de la banquise estivale, fruit du réchauffement climatique, ouvre progressivement trois axes majeurs :

la route du Nord-Est le long des côtes russes,

la route du Nord-Ouest à travers l’archipel canadien,

et, à plus long terme, une route transarctique passant au cœur de l’océan Arctique.

À lire aussi : Les ressources du Groenland, entre protection de l’environnement et tentation du profit

Même si les routes indiquées sur la carte 1 ne sont pas encore accessibles toute l’année, leur fenêtre de navigabilité s’allonge et leur fiabilité augmente. L’intérêt logistique est considérable puisqu’un trajet maritime entre l’Asie de l’Est et l’Europe du Nord peut être raccourci de 30 à 40 % par rapport à un trajet par le canal de Suez, réduisant à la fois le temps de transport, la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Carte 1. Nouvelles routes maritimes ouvertes grâce à la fonte des glaces

Pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, dont les délais et les coûts sont des variables critiques, ces gains sont loin d’être négligeables. Le Groenland ne constitue pas ici seulement un lieu de transit passif. Sa position géographique en fait au contraire une zone idéale pour des fonctions de soutien en matière d’escales techniques, de ravitaillement et d’assistance aux navires, mais aussi d’opérations de recherche et de sauvetage.

Il convient toutefois de nuancer l’enthousiasme qui gagne certains observateurs quant à l’émergence d’une nouvelle géographie des flux. Les routes arctiques, actuelles et à venir, restent soumises à des conditions extrêmes (météo imprévisible, dérive des glaces, ou encore manque de cartographie précise). La logistique arctique est donc plus complexe, plus risquée et plus coûteuse en infrastructures que la logistique des chaînes mondiales d’approvisionnement mise en œuvre depuis le début des années 1980. C’est précisément pour répondre à ces contraintes que le Groenland gagne en importance : en servant de base avancée pour la coordination et l’intervention, il devrait contribuer à la viabilité économique de nouvelles routes.

La logistique, un instrument de puissance

Dans le monde contemporain, nul doute que la logistique n’est plus un simple outil technique au service des échanges de biens et services. Elle est devenue clairement un instrument de puissance, au même titre que la maîtrise de ressources énergétiques et des technologies, notamment d’intelligence artificielle. Contrôler des routes et des nœuds critiques, c’est influencer les flux économiques et, par extension, les rapports de force internationaux. Or, le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, se trouve de facto intégré aux structures occidentales, notamment via l’Otan. Il est ainsi un élément clé de l’architecture sécuritaire de l’Atlantique Nord et de l’Arctique.

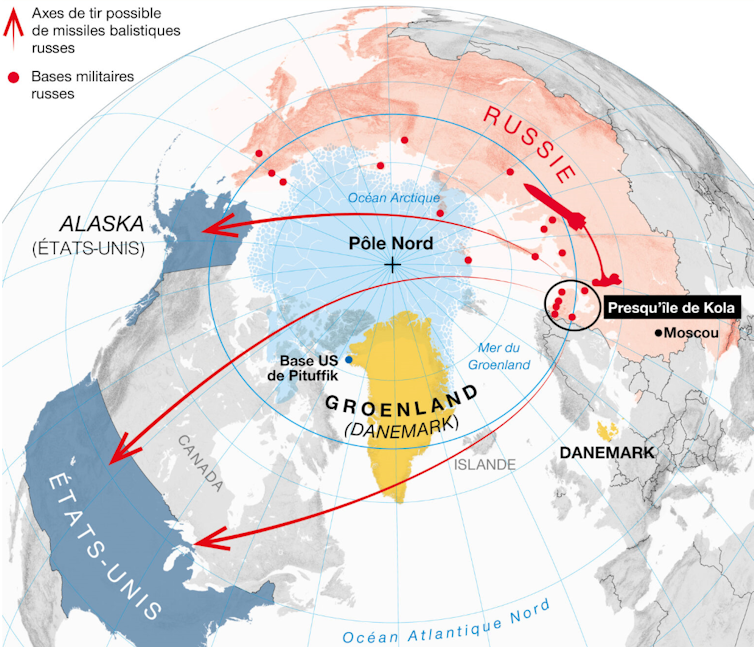

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis considèrent le Groenland comme un maillon essentiel de leur sécurité. La base spatiale de Pituffik (base aérienne de Thulé, jusqu’en 2023), construite en 1951, et aujourd’hui intégrée au dispositif de défense antimissile et de surveillance états-unien, illustre cette vision géostratégique que la carte 2 permet de mieux visualiser.

Au-delà de sa fonction militaire, la base de Pituffik joue également un rôle logistique majeur dans le suivi des flux maritimes de l’Arctique. Compte tenu du contexte de rivalités accrues avec la Russie et de méfiance vis-à-vis des ambitions chinoises, l’administration Trump cherche à renforcer sa présence et ses partenariats dans la région. La logistique, entendue comme capacité à soutenir et protéger des flux, en constitue un élément clé.

Carte 2. Les États-Unis sous la menace des missiles balistiques russes

La Russie dispose du plus long littoral arctique et a investi massivement dans des infrastructures portuaires, des brise-glaces et des bases militaires le long de la route du Nord-Est. Pour Moscou, cette route est à la fois un atout économique et un levier géopolitique. Concernant la Chine, bien que non riveraine, elle se définit depuis 2018 comme un « État proche de l’Arctique » et intègre la région dans son initiative des nouvelles Routes de la Soie. À ce titre, ses investissements potentiels dans les ports et les câbles sous-marins suscitent une vigilance accrue des pays occidentaux. Dans un contexte de montée en puissance des stratégies arctiques russe et chinoise, le Groenland apparaît ainsi comme un point de cristallisation des enjeux logistiques et sécuritaires occidentaux.

Un multiplicateur de puissance

Loin d’être un simple territoire périphérique, le Groenland concentre en effet des fonctions essentielles de surveillance et de protection des infrastructures critiques structurant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Routes maritimes émergentes, ports en développement, câbles de communication sous-marins et capacités satellitaires y convergent. Leur sécurisation conditionne non seulement la fluidité des échanges, mais aussi la résilience des systèmes militaires, numériques et énergétiques occidentaux. Dès lors, le Groenland s’impose comme un véritable « multiplicateur » de puissance : y contrôler l’accès et le soutien logistique confère un avantage stratégique décisif dans tout l’Arctique. Une telle centralité illustre l’imbrication croissante entre logistique et stratégie dans les rivalités entre puissances.

Le développement de la logistique arctique repose avant toute chose sur les infrastructures. Le Groenland possède un potentiel important pour l’accueil de ports en eau profonde capables de recevoir des navires de grande taille. Un accord signé en septembre 2025 entre le Danemark et le gouvernement groenlandais prévoit ainsi la construction d’un deep‑water port à Qaqortoq, dans le sud du territoire. Ce type de port joue un rôle de plate-forme multimodale, reliant transport maritime et aérien et, à terme, des réseaux numériques avancés. Il permettra de consolider, redistribuer ou rediriger les flux entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, en particulier pour les marchandises à forte valeur ajoutée ou sensibles aux délais.

Un futur hub logistique majeur

Au-delà des ports, la logistique moderne repose sur une gamme étendue de services : stockage stratégique, maintenance des flottes, gestion des carburants, traitement des données de navigation. Le Groenland pourrait accueillir des bases spécialisées dans le soutien, réduisant la dépendance à des infrastructures éloignées, situées plus au sud. Ajoutons que le climat froid, souvent perçu comme un handicap, constitue également un avantage concurrentiel pour l’implantation de data centers. Le refroidissement naturel réduit les coûts énergétiques (de 40 à 80 % de la consommation totale), tout en renforçant la résilience des infrastructures numériques.

Il serait toutefois illusoire de comparer en l’état le Groenland à des hubs logistiques matures tels que Singapour ou Rotterdam, traitant respectivement des centaines de millions de tonnes de marchandises par an. Avec une population d’environ 56 000 habitants, le territoire est confronté à des contraintes structurelles majeures : aucune route interurbaine ni voie ferrée, des infrastructures conçues pour de faibles volumes et une dépendance presque exclusive au transport aérien et maritime.

De telles limites réduisent l’attractivité des routes arctiques pour le trafic commercial de grande échelle et exigent des investissements considérables afin d’accroître la capacité logistique locale. À moyen et long terme, le Groenland pourrait cependant se positionner comme un nœud logistique complémentaire

– plutôt que concurrent – des grands hubs mondiaux.

Héritages et perspectives

Les axes logistiques ont toujours façonné le pouvoir des États. Des Routes de la Soie aux canaux de Suez et de Panama, la maîtrise des flux a déterminé les fortunes économiques et la capacité de projection militaire. Dans cette lignée, le Groenland pourrait incarner un jalon stratégique analogue pour le XXIe siècle. Son positionnement géographique central, combiné à des infrastructures adaptées, en fait un pivot capable d’influencer non seulement le commerce arctique mais aussi les chaînes d’approvisionnement mondiales. La logistique y devient ainsi un vecteur de puissance, révélant comment la maîtrise des circulations matérielles et numériques redessine la hiérarchie des États dans un monde multipolaire.

Au-delà de la géographie et de l’économie, le Groenland illustre l’imbrication croissante entre technologie, environnement et stratégie. Les défis du climat arctique obligent à innover en matière d’infrastructures et de sécurité, tandis que l’histoire contemporaine rappelle que le contrôle de points névralgiques produit des effets durables sur l’équilibre global des échanges.

En ce sens, le Groenland ne peut être réduit à un territoire dont les riches ressources sont à portée de main, mais un laboratoire de la puissance logistique où sécurité, commerce et innovation convergent. À n’en point douter, son rôle futur devrait résonner comme une preuve supplémentaire que les flux – et ceux qui les organisent – façonnent en profondeur le nouvel ordre mondial.

Gilles Paché ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.01.2026 à 12:07

La « méthode Lecornu » a-t-elle échoué ?

Thomas Ehrhard, Maitre de conférences, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1931 mots)

Deux motions de censure ont été déposées, le vendredi 23 janvier, en réponse à l’utilisation de l’article 49-3 par Sébastien Lecornu sur la partie recettes du budget. La promesse du premier ministre de ne pas faire usage de cet outil constitutionnel en négociant des compromis avec les groupes parlementaires a été rompue. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’un échec de méthode que d’une conséquence d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Malgré les promesses et les sentiments d’un premier ministre « un peu amer » d’avoir perdu le « pari », d’après ses propres mots, la tentation d’y voir un « échec de la « méthode Lecornu » est grande avec le retour du « 49-3 » sur la scène politique.

Cependant, les trois mois d’examen parlementaire ne soldent pas un échec de méthode, mais bien la conséquence logique d’un vice originel concernant la formation du gouvernement.

Deux raisons qui expliquent cet échec

D’abord, le gouvernement est mal né avec un processus de nomination et de renomination improbable, ne s’appuyant sur aucune majorité gouvernementale, aucune majorité parlementaire, et aucune majorité partisane. Or, ce triptyque détermine la logique institutionnelle majoritaire du régime parlementaire de la Ve République.

Ensuite, conséquemment, le gouvernement aurait dû, comme dans les autres régimes parlementaires lorsqu’aucun parti ne dispose à lui seul d’un nombre de sièges majoritaire à la chambre basse, essayer de s’appuyer sur une coalition. Il n’en a rien été.

À lire aussi : Vu de l’étranger : comment choisir un premier ministre face à une Assemblée divisée ?

Or, en France comme à l’étranger, les compromis ne résultent pas de débats parlementaires dans lesquels des orateurs se convaincraient au terme d’argumentations faisant changer d’avis ceux qui les écoutent. Les compromis se font a priori, avant la nomination du gouvernement, et précisément en contractualisant les réformes, leurs contenus, et leur calendrier. Tous les autres pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, etc.) fonctionnent ainsi. Dans le contexte actuel, l’erreur initiale vient donc de la manière dont le premier ministre a été nommé, plaçant le gouvernement dans une position de faiblesse définitive.

Il n’existe pas de « méthode Lecornu »

Cet épisode budgétaire n’est donc qu’une énième péripétie dérisoire et prévisible, mais qui permet de comprendre certains des dérèglements et des lacunes de la vie politique et institutionnelle française.

Premièrement, il n’existe pas de « méthode Lecornu » : le gouvernement n’a ni dirigé les débats, ni gouverné le contenu du texte dont tous les acteurs disent avoir obtenu gains de cause (sauf LFI et RN), ni eu les moyens de l’ingéniosité du gouvernement Barnier qui s’est appuyé sur le Sénat pour être majoritaire en commission mixte paritaire. Au contraire, il a subi le calendrier, malgré ses tentatives répétées de dramatisation, subi les rivalités inter et intra-partisanes, malgré ses tentatives de dépolitiser le budget « pour la France ». Il a subi, enfin, les jeux parlementaires, malgré son étrange renoncement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Difficile d’y voir une nouvelle méthode de gouvernement, tant il s’agit là d’un acte d’impuissance.

Deuxièmement, un gouvernement ne peut pas dépendre d’un consentement renouvelé quotidiennement (« Gouverner, c’est prévoir ») et rempli de lignes rouges des députés et partis. Cela, dans un contexte majoritaire ou non, à un ou plusieurs partis. Les contrats de coalition servent justement à anticiper le contenu de la partition gouvernementale, et laissent au quotidien l’exécution de ce contrat. Ils sont négociés durement, pendant plusieurs mois, allongeant d’autant la période entre les résultats législatifs et la nomination du gouvernement : 18 mois en Belgique (2010), de 7 à 9 mois aux Pays-Bas (2017, 2021), 6 mois en Allemagne (2017), 4 mois en Espagne (2023). Cela n’est pas un problème démocratique mais la prise en compte de la fragmentation parlementaire à minorités multiples. Cela rappelle l’idée élémentaire selon laquelle, dans un régime parlementaire, le gouvernement doit être doté d’une légitimité avant de gouverner et d’exercer sa responsabilité.

Les véritables responsables

Plus largement, cet épisode donne à voir les autres acteurs. Reconnaissons ainsi à Sébastien Lecornu que cette erreur n’est pas la sienne et qu’il importe finalement peu. Qui porte la responsabilité ?

Le président de la République et ses conseillers (ceux-là mêmes qui lui ont soufflé l’idée de dissoudre l’Assemblée nationale) portent la responsabilité de cette erreur. Elle remonte au lendemain des législatives de juillet 2024. Depuis lors, trois premiers ministres se sont succédé, tous nommés selon des calculs politiciens reposant sur des capacités supposées à obtenir l’abstention de LFI ou du RN, puis du PS ou de LR, en cas de motions de censure. Comme dans tous les autres régimes parlementaires, le chef du parti ayant remporté le plus de sièges aurait dû être appelé à tenter de former un gouvernement, puis en cas d’échec, le deuxième, etc. Un premier ministre n’aurait donc dû être nommé qu’après avoir construit une coalition au programme de gouvernement contractualisé, démontrant, de fait, une assise suffisante à l’Assemblée nationale.

Le Parlement, pris au piège par le gouvernement qui a tenté de le responsabiliser pour cacher son impuissance, dans une inversion malvenue des rôles, n’est pas devenu le gouvernement.

L’Assemblée nationale a confirmé que sa capacité à légiférer était compromise (contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains commentateurs à propos d’un nouvel « âge d’or » du parlementarisme). On peut expliquer cette incapacité par la subordination de l’Assemblée en tant qu’institution mais aussi par son déclassement politique, lié au manque de poids politique des nouveaux députés depuis 2017.

Le Sénat a montré ses limites constitutionnelles. Autrement dit, la Seconde Chambre, doublement exclue des influences politiques et institutionnelles, n’a pas pu peser sur l’examen du projet de loi de finances et a donc travaillé vainement.

Quels enseignements en tirer ?

Cet épisode apporte des enseignements, de plus en plus flagrants depuis juillet 2024.

1) L’arithmétique de l’Assemblée nationale expose une double impasse. D’une part, le président de la République ne dispose plus d’une majorité parlementaire pour gouverner comme il l’a fait entre 2017 et 2022 : c’est la fin du « présidentialisme majoritaire » qui caractérisait jusqu’alors la Ve République. Mais, d’autre part, aucune majorité alternative ne s’est constituée autour du premier ministre, contrairement aux périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002), pour opérer un « retour au texte » de la Constitution – c’est-à-dire une lecture où le premier ministre gouverne effectivement.

Dès lors, toute discussion sur l’inadaptation supposée des règles de l’examen parlementaire des projets de loi de finances est malvenue. Elles attribuent les échecs du gouvernement et de l’Assemblée aux règles de procédure – comme l’a suggéré la présidente de l’Assemblée nationale Braun-Pivet – alors que les causes sont ailleurs. Le changement de procédure n’aurait pas conduit à un résultat différent. Les propositions de réformes (comme celles du Haut-Commissariat au plan) écartent le poids du contexte politique et, pis, relèvent d’une vision techniciste et d’un solutionnisme normatif dépassé.

2) Ni présidentialisme ni « retour au texte » de la Constitution : nous assistons à la fin des modèles connus de la Ve République. Dans ce contexte, les institutions ne sont « bien faites » pour personne (François Mitterrand déclarait en juillet 1981 : « Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais, elles sont bien faites pour moi. ») Un changement de texte (qui serait le 26ᵉ…) ou un nouveau mode de scrutin ne changerait ni les votes des Français, ni le populisme, ni le déclin des partis de gouvernement, ni les acteurs politiques. Le contexte de fragmentation appelle un nouveau modèle reposant sur la formation d’un gouvernement de coalition comme à l’étranger – ce que permet le texte de la Constitution aux lectures multiples.

3) Reste aux acteurs politiques à le penser et le mettre en œuvre. Mais, au regard des atermoiements du président de la République depuis 2022, des députés qui ont intériorisé leur incompétence à légiférer (comme l’illustrent les motions de rejet préalable de mai et juin 2025 utilisées pour contourner le débat à l’Assemblée nationale par des majorités de circonstance pourtant favorables aux textes), et des partis et candidats tournés vers la prochaine élection présidentielle comme sous la IVe République vers la prochaine crise institutionnelle, il n’est pas certain qu’ils y arrivent.

La séquence ouverte en 2017 a disrupté le système politique, sans construire. S’appuyant sur les institutions et le fait majoritaire jusqu’en 2022, Emmanuel Macron n’a pas su, depuis, instaurer un mode de fonctionnement adapté à l’absence de majorité. Faute d’avoir pensé un gouvernement par coalition négociée, le pouvoir exécutif s’épuise à chercher des majorités de circonstance et à attendre du Parlement ce qu’il ne peut pas faire. Tant que cette leçon ne sera pas tirée, il n’y aura pas de méthode – Lecornu ou autre. Les institutions en sortent abîmées ; LFI et RN : 25 sièges en 2017, 198 depuis 2024. In fine, la question n’est peut-être plus de savoir qui gouvernera, mais s’il sera encore possible de gouverner.

Thomas Ehrhard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.01.2026 à 17:24

Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature

Pascaline Thiollière, architecte (M'Arch), enseignante et chercheuse sur les ambiances et approches sensibles des espaces habités, Ecole d'architecture de Grenoble (ENSAG)

Texte intégral (2047 mots)

À bas bruit et hors de portée du marché du funéraire se développent des pratiques qui déplacent les morts et leur mémoire à l’extérieur des cimetières dans des espaces bien réels, au plus près des valeurs et des façons de vivre dont témoignaient les défunts de leur vivant.

Lorsque les espaces et les pratiques funéraires sont évoquées dans les médias ou dans le débat public français, c’est souvent aux approches des fêtes de la Toussaint, pour relater des évolutions en cours dans la gestion des funérailles et des cimetières, et pour mettre en lumière des services, objets, techniques ou technologies dites innovantes. Il était ces dernières années beaucoup question de l’écologisation des lieux et techniques funéraires (cimetière écologique, humusation/terramation, décarbonation des produits funéraires) et de la digitalisation du recueillement et de la mémoire (deadbots, gestion post-mortem des volontés et des données numériques, cimetières et mémoriaux virtuels, télétransmission des cérémonies). Mais discrètement, d’autres pratiques voient le jour.

Avec la crémation devenue majoritaire dans de nombreux territoires français, la dispersion des cendres dite « en pleine nature » se révèle très importante dans les souhaits et de plus en plus dans les faits. Pourtant, beaucoup méconnaissent le cadre légal et pratique de son application. Cet article dévoile les premiers éléments d’une enquête en cours sur ces pratiques discrètes qui témoignent d’une émancipation créative face à la tradition contraignante de la tombe et du cimetière.

Des cimetières de moins en moins fréquentés

Le cimetière paroissial du Moyen Âge qui plaçait la communauté des morts au plus près de l’église et de ses reliques, dans la promesse de son salut et de sa résurrection, était un espace multifonctionnel et central de la vie et de la ville.

Le cimetière de la modernité matérialiste et hygiéniste est déplacé dans les faubourgs, puis dans les périphéries de la ville et se marginalise petit à petit des fonctions urbaines. Il devient, comme le dit Foucault, « l’autre ville, où chaque famille possède sa noire demeure », puis s’efface dans l’étalement urbain du XXᵉ siècle.

À l’intérieur des murs d’enceinte qui deviennent souvent de simples clôtures, les aménagements pour gagner de la place se rationalisent, le mobilier d’un marché funéraire en voie d’industrialisation et de mondialisation se standardisent. Les morts y sont rangés pour des durées de concessions écourtées au fil des décennies, sous la pression d’une mortalité en hausse (génération des baby-boomers) et de la saturation de nombreux cimetières urbains.

Dans les enquêtes régulières sur « Les Français et les obsèques » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), les Français montrent peu d’affection envers leurs cimetières qu’ils jugent trop souvent démesurés, froids et impersonnels. Alors qu’ils étaient encore 50 % en 2005, seulement un tiers des Français de plus de 40 ans continuent vingt ans plus tard à les fréquenter systématiquement à la Toussaint. Pour les Français de moins de 40 ans, ils sont encore moins souvent des lieux de sens et d’attachement.

Cette désaffection des cimetières, pour beaucoup synonymes d’enfermement tant matériel que mental, explique en partie l’essor de la crémation et de la dispersion des cendres. Les dimensions économiques et écologiques de ces options funéraires viennent renforcer cette tendance et s’exprime par la volonté de ne pas être un poids pour ses descendants (coût et soin des tombes) et/ou pour la planète (bilan carbone important de l’inhumation avec caveau et/ou monuments), et illustre la proposition de garder l’espace pour les vivants et le vivant.

La crémation gagne du terrain

La crémation était répandue en Europe avant sa christianisation et a même été conservée marginalement en périodes médiévales dans certaines cultures d’Europe du Nord. Elle se pratiquait sur des bûchers à foyer ouvert. Sa pratique, telle que nous la connaissons aujourd’hui en foyer fermé, a été rendue possible par la technique et l’essor du four industriel au XIXᵉ siècle, et par la plaidoirie des crématistes depuis la Révolution française jusqu’à la fin du XXᵉ siècle où la pratique va définitivement s’instituer.

Si les fragments calcinés étaient conservés communément dans des urnes, c’est avec l’apparition d’une autre technique industrielle dans le crématorium que la dispersion a pu être imaginée : la crémulation, c’est-à-dire la pulvérisation des fragments sortant du four, permettant d’obtenir une matière plus fine et moins volumineuse. Cette matière aseptisée par le feu et homogénéisée par le crémulateur peut alors rejoindre d’autres destinations que les urnes et le cimetière.

En 1976, un nouveau texte de loi insiste sur le fait que les cendres doivent être pulvérisées afin que des ossements ne puissent y subsister, effaçant ainsi ce qu’il restait de la forme d’un corps. Cette nouvelle matérialité peut alors se fondre discrètement dans nos lieux familiers, les morts se retrouvent inscrits dans nos paysages privilégiés, et leur souvenir cohabiter avec les activités récréatives et contemplatives qui prennent place dans les espaces naturels non aménagés.

Dispersions, disséminations

Alors que de nombreux Français pensent cette pratique interdite, son cadre légal et la notion de « pleine nature » ont été précisés en 2008 et en 2009. Ce cadre relativement souple permet de disperser les cendres en de nombreux espaces publics (sauf sur la voie publique) à distance des habitations et zones aménagées (parcs naturels, forêts, rivières, mers éloignées des côtes), plus difficilement dans des espaces privés avec la contrainte d’obtenir l’accord du propriétaire d’un droit d’accès perpétuel, ce qui peut poser des difficultés au moment des ventes de biens.

La « pleine nature » correspond aujourd’hui à une proportion d’un quart à un tiers des destinations des cendres des défunts crématisés. À travers un appel à témoignages anonymes en ligne ouvert dans le cadre d’une recherche en cours depuis 2023, une cinquantaine de micro-récits de dispersion ont été rassemblés et constituent un premier corpus pour appréhender ces pratiques discrètes et peu documentées. Ces récits inédits révèlent l’émergence de nouvelles manières de rendre hommage aux défunts et de donner du sens à la mort et à la vie dans des mondes contemporains en crise.

Le milieu du funéraire et de l’accompagnement du deuil se montre réservé face à cette pratique donnant lieu à des sépultures labiles en proie aux éléments, sans traces tangibles identifiant les défunts et sans garantie de se transmettre au fil des générations, parfois difficilement accessibles, isolant ces morts des autres morts.

Faisant écho de craintes parfois avérées de rendre les deuils plus difficiles, les professionnels doivent pourtant reconnaître que malgré ces nouvelles contraintes et en en connaissant les impacts, une grande majorité de ceux qui ont opté pour la dispersion des cendres de leurs proches reconduiraient le choix de la dispersion. Celui-ci procure en effet pour beaucoup le sentiment de satisfaction d’une promesse tenue, car ces destinations en pleine nature sont le souhait des vivants et se déroulent par là même souvent sans conflit au sein de l’entourage des défunts, dans une ambiance de sérénité, d’un chagrin joyeux, dans les plis de paysages et de territoires intimes aux défunts et à leurs proches.

De manière assez naturelle découlent de ces gestes et territoires de dispersion des prises pour imaginer des suites, des revisites, des retrouvailles sous forme de balades discrètement ritualisées, de pique-niques et baignades mémorielles, des façons de reconfigurer et d’entretenir les liens avec les défunts dans ces territoires familiers.

La diversité des lieux, des configurations sensibles et des éléments en jeu dans les dispersions renouvelle les possibles en termes de gestes et d’actes d’hommage envers les défunts, lors de la dispersion comme après, imbriquant la mémoire du mort dans des souvenirs de moments de vie partagés.

Les mises en gestes de la dispersion partiellement décrites dans les témoignages et rejouées dans le collectif de chercheurs pour en révéler des parts implicites montrent aussi des moments de flottement, des maladresses, des surprises et des improvisations qui se dénouent souvent avec des rires. Ce sont autant de marges dans lesquelles peuvent s’engouffrer des marques de la singularité des personnes en jeu, manœuvrer avec audace les acteurs pour s’approprier ces moments importants et en faire des lieux d’individuation, un premier pas actif sur le chemin du deuil.

Avec la dispersion des cendres, le lieu de nos morts n'est plus l'espace autre, l’autre ville des noires demeures, mais l‘espace même qui accueille nos moments de vie, là où nos beaux souvenirs avec eux font gage d’éternité. La suite de l’enquête permettra d’affiner les contours et les potentialités de ces pratiques.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.

Pascaline Thiollière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview