15.01.2026 à 10:18

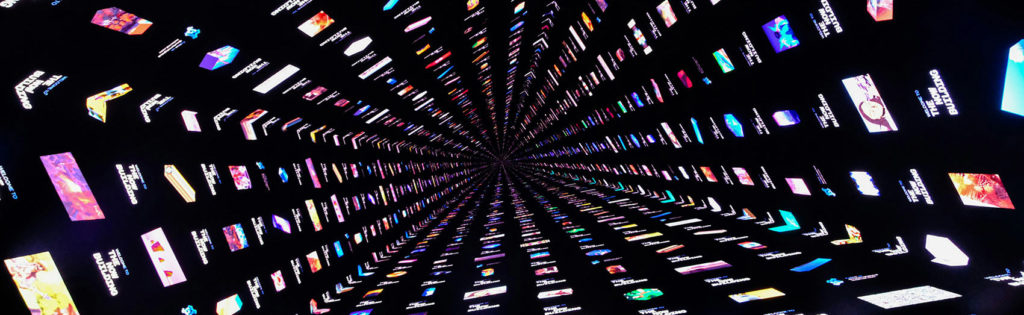

La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité

Alors que les plateformes sont désormais omniprésentes, que savons-nous d’elles ? En repartant de leur histoire, des stratégies déployées et des obligations qui leur incombent, Vincent Bullich et Laurie Schmitt font tomber quelques idées reçues. Dépeignant un univers plus vaste et diversifié qu’il n’y paraît, ils donnent aussi des clés pour mieux comprendre comment s’élaborent l’offre et les choix de ces nouveaux opérateurs de contenus culturels.

L’article La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (4977 mots)

On parle communément de « plateformes », mais qu’y a-t-il derrière ce mot ? Quelles réalités ? Quels fonctionnements ?

Vincent Bullich : Le mot « plateforme » n’a pas toujours eu le sens usuel qu’on lui attribue aujourd’hui, avec ses connotations liées aux grandes entreprises internationales du Web. Quand on a commencé à envisager ces plateformes à la fin des années 1990, c’était d’abord pour leur dimension logistique. Grâce à elles, on pouvait diffuser et rendre accessibles des contenus en ligne. Les premières initiatives sont venues des majors de l’industrie musicale, mais faute d’accord entre elles, ces projets se sont soldés par un échec commercial et le concept a alors disparu pendant un temps au profit des premiers médias sociaux (notamment MySpace et l’univers des blogs). L’engouement pour les plateformes va véritablement avoir lieu avec l’arrivée de YouTube au début des années 2000. Ses promoteurs comprennent rapidement les avantages stratégiques d’une notion qui, comme l’a pointé Tarlton Gillespie T. Gillespie, « La politique des “plateformes” », trad. de l’anglais (États-Unis) par C. Collomb, Questions de communication, no 40, 2021 [2010]., leur permet d’échapper aux responsabilités éditoriales et juridiques en matière de droits d’auteur qui pèsent sur les médias. Elle va donc s’imposer et être reprise tous azimuts à partir de la décennie 2010 par un ensemble d’acteurs qui pouvaient ainsi afficher une sorte de neutralité en disant : « Nous mettons simplement à disposition des outils et les internautes s’en emparent. » Un peu comme s’ils étaient avant tout des prestataires techniques. Cette idée d’impartialité est évidemment complètement fausse et les juristes ont assez vite établi des distinctions entre ces différents opérateurs et ne se sont pas laissé duper par ce « tout est plateforme ».

Laurie Schmitt : En effet, il est important de distinguer, parmi tous ces acteurs, les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) tels que Salto, UniversCiné, LaCinetek, Netflix, Disney+, etc. Tout comme une chaîne de télévision ou un média traditionnel, ils sont encadrés juridiquement en tant que tels. On attend d’eux une responsabilité éditoriale sur l’accompagnement des œuvres et la contractualisation avec des distributeurs qui relèvent de leurs compétences. Les qualifier de « plateformes » est donc inexact : en droit comme en pratique, ce sont des éditeurs de services.

Pour prolonger les propos de Vincent Bullich, cette posture d’intermédiaire neutre dont se sont emparés de nombreux opérateurs a focalisé l’attention sur la logique algorithmique, présentée comme une forme de solutionnisme. L’usage généralisé du terme de « plateforme » est donc aussi imputable aux discours d’escorte qui ont mis en avant son caractère prétendument disruptif. Or, on s’aperçoit que ces nouveaux acteurs ont souvent reproduit des logiques déjà présentes dans les industries culturelles.

V. Bullich : Derrière le terme « plateforme » se cachent en réalité deux grands modèles. Le premier, incarné par Netflix ou Spotify, s’inscrit dans la tradition de l’économie médiatique d’avant Internet du point de vue de l’organisation de la production. Ces acteurs concluent des accords avec des fournisseurs de contenus, achètent des droits de diffusion ou sont eux-mêmes producteurs. Netflix s’inspire d’HBO, tandis que Spotify se rapproche plus ou moins des grands réseaux de radiodiffusion. Le second modèle, propre à l’économie numérique, est celui de YouTube ou de SoundCloud. Il repose sur des contenus mis en ligne par les internautes et, à terme, ceux-ci sont rémunérés (avec une commission prélevée par l’entreprise gestionnaire). La plateforme agit ici comme intermédiaire, à l’image d’Uber pour les transports, ou d’Airbnb pour la location de courte durée.

La concurrence entre les plateformes étant extrêmement forte, elles ont eu tout intérêt à coopérer.

J’identifie cependant un point commun entre toutes ces plateformes, à des degrés variés, qui consiste à transformer la communication en production. Lorsque l’internaute regarde un film sur Netflix, il reçoit un flux vidéo qui relève d’une communication ; mais ce faisant, il participe malgré lui à une production puisqu’il est en train de fournir un ensemble de données sur sa navigation, ses préférences, et donc il apporte des ressources à l’entreprise gestionnaire. L’une des forces de ces très grandes plateformes – et il faut vraiment les distinguer des plus petites, car ce sont deux univers complètement différents – est donc d’être bidirectionnelles : elles produisent de la richesse à partir des données générées par les consommateurs.

Ces grandes plateformes ont par ailleurs investi dans ce qu’on appelle des « Content Deliver Networks (CDN) », des sous-réseaux qui assurent un maillage territorial efficace pour que les consommateurs aient une qualité de service identique quel que soit le lieu géographique où ils se connectent. Ces aspects liés à l’infrastructure ont été pris en charge par les plus gros acteurs – à commencer par Alphabet (YouTube) et Netflix – parce qu’ils ont compris que garantir un service de qualité passait par ces infrastructures. Cela explique que l’on parle beaucoup aujourd’hui de « plateformisation de l’Internet » : alors que ce dernier était initialement pensé comme un réseau ouvert par des acteurs de la logistique communicationnelle, il est de plus en plus régi par ces grandes entreprises – qualifiées de « plateformes » donc – qui investissent massivement pour disposer de bande passante. De véritables empires se sont créés, en se fondant sur une logique d’intégration verticale : ils contrôlent l’ensemble des phases de production de la filière, des réseaux jusqu’au contenu final.

L. Schmitt : Des plateformes comme Netflix ont énormément investi dans cette infrastructure, mais tout en adoptant cette stratégie, elles ont aussi largement délégué cet aspect structurel aux fournisseurs d’accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free) ou à des concurrents (tels qu’Amazon, avec sa filiale Amazon Web Services). La concurrence entre les plateformes étant extrêmement forte, elles ont en effet eu tout intérêt à coopérer pour gérer cet aspect technique qui est réellement le « nerf de la guerre » : le service doit fonctionner et être accessible. Ces fournisseurs jouent donc un rôle essentiel dans la dynamique globale et en particulier dans le secteur de la vidéo à la demande. Même pour un acteur dominant tel que Netflix, l’enjeu reste d’être présent sur les box et les téléviseurs, car ce sont les principaux modes d’accès et de consommation des contenus culturels en France.

Comment a évolué ce paysage des plateformes depuis leur apparition ?

V. Bullich : La stratégie qui apparaît à la fin des années 1990 consiste à ne plus penser les différentes œuvres séparément (les films, la musique enregistrée, etc.) mais à les regrouper sous le terme générique de « contenus ». Tout devient alors « contenu ». Cette approche marque la naissance des deux géants de la culture médiatique, AOL Time Warner et Vivendi, qui poursuivent une même stratégie de « contenus/contenants » avec l’ambition de mailler tous les territoires de « tuyaux » pour y faire passer de la presse, des films, de la musique, des jeux vidéo, etc. Or ils vont tellement s’endetter qu’à un moment donné, les investisseurs vont dire : « Stop ! C’est pharaonique, on perd trop d’argent. » C’est principalement ce qui empêchera la constitution de plateformes liées à ces groupes.

Une autre stratégie gagnante va alors émerger : celle d’Apple, qui fait du smartphone un terminal auquel est associée une plateforme, à travers son magasin d’applications (l’AppStore). On est en 2008 et c’est une nouveauté radicale. Cette stratégie, qui dérive de celle que les Anglo-Saxons appellent « hardware-software », réside à la fois dans la maîtrise du terminal – et en particulier des normes techniques –, mais aussi des contenus. Pourquoi cela va s’imposer ? D’une part parce que les fabricants de terminaux ont toujours « mené la danse » dans l’histoire des industries culturelles. D’autre part, parce que celles-ci étaient à l’époque dans un désarroi total. Il y avait un réel écroulement des ventes, et surtout la crainte que les contenus soient piratés sur Internet. Aussi ces nouveaux acteurs industriels, en apportant des solutions techniques sécurisées (abonnement, identifiant, transaction simplifiée) et en rendant ainsi caduque le piratage pour nombre d’utilisateurs, ont offert un véritable « salut » aux industries culturelles traditionnelles. Résultat : la plupart d’entre elles ont renoncé à mettre en place leur propre plateforme, à l’exception de quelques grandes entreprises comme Disney ou HBO. En revanche, cela s’est fait au profit d’acteurs tiers qui relevaient soit de la maîtrise des réseaux, soit de la maîtrise des terminaux. Aujourd’hui, même si les situations sont extrêmement différentes pour le jeu vidéo, la musique, le cinéma, la presse, etc., on est systématiquement dans des oligopoles à franges concurrentielles. Dans l’oligopole, on retrouve les industries de la communication (ceux qui produisent les terminaux et les réseaux tels Amazon, Apple, etc.) et, dans la frange concurrentielle, dont l’offre est extrêmement riche mais peu visible, existent plutôt des acteurs traditionnels des industries culturelles.

L. Schmitt : Le premier service de médias audiovisuels à la demande est apparu en 2005. Depuis, le nombre d’offres n’a cessé de croître (337 Rapport annuel de l’Arcom, 2023, p. 50. services recensés en 2023). Pourtant les discours se concentrent presque exclusivement sur les trois plus grands acteurs économiques qui dominent le marché, alors que l’offre est extrêmement riche, voire pléthorique, et très hétérogène. Par ailleurs, nos recherches M. Dupuy-Salle, E Marty, L. Schmitt, « Questionner l’offre composite de vidéo à la demande en France : d’une analyse des publics modèles à une proposition de typologie de services », Tic&Société, vol. 17, no 1-2, 2023. montrent que ce marché n’est pas stable et que les services se renouvellent sans cesse. Les projets sont aussi essentiellement portés par des acteurs historiques des industries culturelles, notamment dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, avec une stratégie de diversification de leurs activités. Par exemple, les chaînes de télévision ont développé des chaînes thématiques, se sont créé des sites Internet pour faire du replay et elles ont progressivement intégré la vidéo à la demande (VàD), à l’image de TF1+, M6+, Canal+, Arte.tv, France.tv, etc. Cette stratégie leur a permis d’être en phase avec les modes de consommation de leur public et de renouveler leur audience, voire de l’élargir. Comme l’évoquait Vincent Bullich, on retrouve ici une logique d’intégration verticale : certains acteurs cherchent à intervenir sur toute la chaîne, de la production à la diffusion. C’est le cas de groupes comme Pathé ou Gaumont qui, en plus d’être producteurs, distributeurs, exploitants de salles, développent leurs propres services de vidéo à la demande pour exploiter autrement leur catalogue, proposer des films qui n’auraient peut-être pas leur place dans une réédition en salle.

De nouveaux entrants (LaCinetek, Tënk, 99media, Spicee, OIFilm, Shadowz, Kub…) se sont également positionnés sur des marchés de niche, en défendant des genres cinématographiques et des productions spécifiques, et sont devenus des acteurs centraux dans l’ensemble de la chaîne car ils connaissent déjà très bien le genre dans lequel ils se spécialisent. Cependant, ces services-là sont en quelque sorte invisibilisés par les acteurs des industries de la communication, du type Amazon, qui dominent le marché.

Est-ce que la puissance publique est un acteur de ce monde des plateformes ? Et si oui, à quel niveau intervient-elle ?

L. Schmitt : On a la chance, en France, d’avoir des institutions comme le CNC qui joue un rôle important pour le cinéma et l’audiovisuel, notamment dans la mise en place d’une politique de soutien à la diffusion de vidéos à la demande avec des aides automatiques et des aides sélectives. Ces dernières sont destinées à la fois aux titulaires de droits des films et aux services de vidéo à la demande. L’éditorialisation des contenus est un aspect particulièrement regardé par la commission qui octroie ce financement, et cela a une influence non négligeable sur la découvrabilité – même si dans les textes, le terme n’est jamais employé. Plusieurs critères d’éligibilité existent : quel est l’intérêt culturel du travail éditorial autour des œuvres ? Quels sont les compléments au programme ? Quelle est la proportion d’œuvres en VOST ? Quelle est la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et françaises ? Sont aussi observées la qualité technique et l’ergonomie du service (le parcours utilisateur, l’existence d’une version HD, les formats d’encodage, le tatouage de l’œuvre pour être protégée, etc.). Tous ces éléments sont déterminants dans la constitution d’une offre et l’accompagnement de l’œuvre vers sa découvrabilité.

Parmi les acteurs publics, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) veille au respect de diverses obligations, elles-mêmes définies par le cadre européen Dans le cadre de la directive européenne des services de médias audiovisuels datant de 2010 et actualisée en 2018, et de sa transposition française dans le cadre du décret no 2021-793 datant du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD).. Cette régulation dépend notamment du chiffre d’affaires du service en France. En dessous d’un million, des règles sectorielles s’appliquent mais elles sont limitées. Au-delà, le décret SMAD prévoit notamment des obligations d’exposition, de mise en avant ou d’accessibilité des œuvres (par exemple en matière de sous-titrage et d’audiodescription) De plus, des obligations de production audiovisuelle et cinématographique s’appliquent aux services dont le chiffre d’affaires annuel net réalisé sur le territoire français est supérieur à cinq millions d’euros.. Il impose aussi aux services étrangers tels que Netflix, Amazon, Disney d’autres réglementations pour les contraindre à investir en France. Néanmoins, ceux-ci n’ont aucune obligation d’exposition des œuvres, contrairement aux services français. Le décret et la directive vont d’ailleurs faire l’objet d’une révision en 2026 afin d’en redéfinir certains aspects Par exemple concernant la réglementation de la publicité, les définitions variées des différents services selon la directive SMA ou le Digital Service Act (DSA), ou encore la révision de la chronologie des médias., en concertation avec les organisations professionnelles et l’Arcom. Cela montre que l’action publique passe aussi par la mise en place d’espaces de dialogue permettant d’établir des conventionnements, de faire respecter un cadre réglementaire décidé à l’échelle européenne tout en proposant des formes de modulation ou d’ajustement.

V. Bullich : Cette intervention de la puissance publique reste toutefois très spécifique au cinéma et à l’audiovisuel. Dans les autres filières, la régulation vise surtout à déterminer les conditions d’une concurrence « équitable », en évitant les situations monopolistiques ou les abus de position dominante, afin de ne pas tarir les sources de financement de la production locale.

Comment les plateformes de contenus culturels construisent-elles leur catalogue d’offre ? Qu’est-ce qu’on y trouve et qu’est-ce qu’on n’y trouve pas ?

L. Schmitt : En France, les services de vidéo à la demande misent fortement sur l’exclusivité : chaque plateforme propose des films ou des séries que l’on ne retrouvera pas ailleurs. Les films y sont majoritaires, même si les séries demeurent paradoxalement le format le plus regardé et la principale motivation dans la prise d’abonnement des ménages. La diversité est également un enjeu : si la fiction domine, les catalogues incluent aussi du documentaire, du film d’animation ou de patrimoine. Ils se composent donc à la fois d’une offre généraliste et d’une offre de niche (spécialisée sur un genre en particulier : horreur, jeunesse, LGBTQ+, etc.). Pour certains services de vidéo à la demande, la stratégie consiste à diffuser des œuvres dont ils possèdent déjà les droits, en tant que producteurs, coproducteurs, ou tout simplement distributeurs. C’est le cas de l’INA avec sa plateforme madelen. C’est aussi en ce sens-là, par exemple, qu’Amazon a racheté le célèbre studio Metro-Goldwin-Mayer (MGM) pour pouvoir exploiter les anciens James Bond et développer ses franchises. Enfin, il faut mentionner le rôle essentiel des distributeurs (Studio Canal, Pathé, Gaumont, SND, TF1 Studio, Carlotta Films, Ciné-Tamaris, etc.) : ce sont eux qui détiennent les droits et décident où seront diffusés les films. À ce titre, nous avons observé que la vidéo à la demande n’est pas leur priorité. Ils privilégient largement une distribution en salle ou à la télévision parce que l’audience y est bien plus forte.

V. Bullich : Encore une fois, les scénarios et les stratégies diffèrent selon les filières. La tension entre offre généraliste et thématique est très marquée dans le cinéma et l’audiovisuel, tandis que, dans la musique ou le jeu vidéo, les plateformes s’apparentent plutôt à des « supermarchés en ligne » où l’on trouve tout, à l’instar de Spotify, Deezer, GOG, etc. Fondamentalement, il y a trois façons de construire un catalogue qui correspondent à autant de modèles économiques : soit il est produit en interne, soit il s’établit par l’achat des droits de production tiers, soit c’est un catalogue ouvert (comme Steam, SoundCloud, YouTube, Wattpad) qui se construit grâce à ce que les utilisateurs y déposent – dans un cadre fixé et régulé par les opérateurs de plateformes. La contrainte budgétaire demeure évidemment un paramètre important dans les deux premiers modèles puisque l’achat de droits limite les acquisitions, tandis que, dans le dernier cas, la rémunération se fait ex ante, une fois le contenu consommé. Les lignes éditoriales sont aussi des facteurs de différenciation. Pour des plateformes telles que Spotify ou Steam qui misent sur une ouverture maximum, l’enjeu ne réside pas tant dans la constitution du catalogue que dans ce qui y est rendu visible. Cela nous ramène à la logique dialectique de la découvrabilité : mettre en valeur certains contenus induit forcément d’en occulter d’autres.

Quelle place ces plateformes de contenus occupent-elles dans les loisirs culturels des individus ? Ont-elles modifié substantiellement leurs comportements culturels ?

L. Schmitt : Plusieurs enquêtes Voir à ce titre les études prospectives annuelles de l’Observatoire de la vidéo à la demande par le CNC ou le baromètre du numérique réalisé chaque année par le Crédoc pour l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT. montrent que pour les vidéos à la demande, il y a de moins en moins d’achats à l’acte et de plus en plus d’abonnements. Les ménages consacrent désormais un budget à cette pratique, voire souscrivent de multi-abonnements (aux services de VàD mais aussi à d’autres pratiques médiatiques). Ce phénomène va à l’encontre des craintes initiales, au tout début du visionnage en ligne, qui anticipaient une baisse de fréquentation des salles de cinéma. En réalité, les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français indiquent plutôt une superposition : la vidéo à la demande ne remplace ni la sortie au cinéma ni la télévision dont les programmes sont très regardés. Dans notre enquête M. Dupuy-Salle, L. Perticoz, L. Schmitt, « Enquête sur les abonné·e·s de Tënk : publics, pratiques et usages de la plateforme », Les États généraux du film documentaire, Lussas, 22 août 2023. sur les publics de Tënk, une plateforme spécialisée dans le documentaire, nous avons constaté un cumul des pratiques culturelles : les abonnés sont aussi ceux qui vont le plus au cinéma, écoutent le plus la radio ou des podcasts, etc. Autre enseignement intéressant : le téléviseur reste le support principal d’accès aux services de vidéo à la demande. Cela signifie donc que le visionnage ne se fait pas exclusivement sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette, et qu’il est souvent partagé à plusieurs.

V. Bullich : Pour la musique, on observe un clivage générationnel. Assez étonnamment, alors que les grandes plateformes de diffusion de musique sont très utilisées, le premier réseau de découverte musicale chez les plus jeunes aujourd’hui est TikTok. Pour les jeux vidéo, les plateformes se sont imposées comme des points d’accès incontournables chez les utilisateurs de consoles ou de PC, et de ce point de vue, le passage du support physique au streaming a indéniablement modifié les modes de consommation. Du côté de la presse, on note un déclin progressif de l’édition papier au profit de l’édition électronique. En revanche, il n’y a pas vraiment de plateforme agrégeant des contenus comme Spotify ou Netflix le feraient dans leur domaine. Google Actualité a tenté d’occuper cette place par le passé, mais a été contré par la directive européenne sur le droit d’auteur Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE. de 2019 – ce qui a permis aux éditeurs de presse de reprendre partiellement le contrôle de leur diffusion.

Il n’y a pas de magie des algorithmes. Ils interviennent après, une fois que l’on a épuisé les premières propositions de la plateforme.

Que sait-on de la manière dont ces plateformes orientent les choix de consommation des individus ? La recommandation algorithmique joue-t-elle un rôle central ou d’autres formes de relation entre les publics et les contenus en ligne existent-elles ?

V. Bullich : Je pense que la recommandation algorithmique est une sorte de « paravent » qui occulte une réalité : ce qui fonctionne repose sur la recommandation humaine et la mise en visibilité promotionnelle, comme cela a toujours existé dans les industries culturelles. Quand un internaute arrive sur la page d’accueil d’une plateforme, il trouvera forcément les contenus qui ont été mis en évidence et cela influence sans aucun doute son orientation. On l’a vu récemment avec le phénomène créé autour de la série Adolescence sur Netflix. Il résulte autant de sa mise en avant sur la plateforme que de l’effet boule de neige provoqué par le bouche-à-oreille et la presse qui s’en est fait la chambre d’écho. Mais n’oublions pas qu’initialement, c’est Netflix qui décide de placer ce titre en tête de gondole. L’essentiel de la prescription reste donc entre les mains du gestionnaire de plateforme. Pour moi, il n’y a pas de magie des algorithmes. Ils interviennent après, une fois que l’on a épuisé les premières propositions de la plateforme. Là, effectivement, d’autres contenus remontent algorithmiquement du catalogue : « Puisque vous avez aimé les séries policières, nous vous proposons celle-ci. » L’idée d’un affichage configuré par des algorithmes dédouane en quelque sorte les opérateurs de toute dimension stratégique. Or, elle existe bel et bien, et cela a d’ailleurs toujours été le cas sur les marchés culturels car le consommateur a besoin d’être orienté. Quand le concept de « plateforme » est apparu, on a voulu y voir une rupture, comme le soulignait Laurie Schmitt, notamment en vantant une personnalisation de l’offre : « On ne vous proposera que des choses que vous aimez vraiment. » Mais en réalité, seules certaines références ressortent et l’opérateur agrège les publics sur ces contenus-là, comme on le faisait à la télévision il y a cinquante ans. La différence se joue dans l’abondance des références auxquelles on peut avoir accès. Contrairement aux vidéoclubs des années 1990, personne n’est là pour aiguiller ou conseiller tel film, alors même qu’il y a une forte appétence du consommateur à ce qu’on lui reconstruise des programmes comme le ferait un festival autour d’une thématique.

L. Schmitt : Si l’on met de côté les services de VàD dominants, la plupart des autres misent en France sur une recommandation humaine. La logique de programmation qualitative est souvent guidée par la volonté de transmettre ou d’éduquer. Elle reprend des pratiques héritées de l’édition DVD et Blu-ray, ou de la médiation telle qu’on la rencontre en salle en créant un événement autour d’un film pour accompagner sa sortie. Cela peut passer, par exemple, par la création d’une newsletter pour signaler les dernières acquisitions. C’est ce que font des services tels que Tënk, madelen, CinéMutins…

D’autres, comme France.tv ou UniversCiné, vont proposer des cycles thématiques et des focus sur des trésors cachés pour mettre l’accent sur des pépites qu’ils ont dans leur catalogue. Ces aspects liés à la recommandation humaine et à l’éditorialisation répondent non seulement à une attente du côté des publics, mais ils sont aussi souhaités et valorisés par les distributeurs français dans leurs choix de contractualisation. Dès lors, on voit combien la découvrabilité des œuvres en ligne repose sur des pratiques installées, relevant pour ces services, avant tout de la re-médiation humaine où la qualité de constitution de l’offre, la réception collective, le confort de visionnage ou encore les références à la cinémathèque ou au cinéclub priment pour proposer une « expérience » de visionnage d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. C’est ce positionnement qui les différencie des plateformes hégémoniques et leur permet de se construire comme une offre « complémentaire ».

L’article La « plateformisation » des pratiques culturelles : reconfigurations des offres et enjeux de découvrabilité est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

08.01.2026 à 09:42

Portrait du tissu associatif culturel en France

Que représentent les associations culturelles en France ? Dans quels domaines œuvrent-elles ? De quelles ressources disposent-elles ? À l’heure où les libertés associatives sont fragilisées, l’OPC publie une infographie pour faire le point sur la place que ces structures occupent dans le panorama des associations françaises et sur leur mode de fonctionnement.

L’article Portrait du tissu associatif culturel en France est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (98 mots)

Que représentent les associations culturelles en France ? Dans quels domaines œuvrent-elles ? De quelles ressources disposent-elles ? À l’heure où les libertés associatives sont fragilisées, l’OPC publie une infographie pour faire le point sur la place que ces structures occupent dans le panorama des associations françaises et sur leur mode de fonctionnement.

L’article Portrait du tissu associatif culturel en France est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

19.12.2025 à 10:47

Plaidoyer contre la banalisation des politiques culturelles

Face à la fragilisation des politiques culturelles, Jean-Michel Le Boulanger, ancien vice-président à la Culture de la Région Bretagne (de 2010 à 2021), appelle à la réaffirmation des principes démocratiques et à la défense des identités plurielles. À travers l’expérience du Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne (3CB), il nous partage aussi sa vision d’une décentralisation culturelle plus ambitieuse et respectueuse de la différenciation des territoires.

L’article Plaidoyer contre la banalisation des politiques culturelles est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3393 mots)

En 2025 le secteur culturel a été très ébranlé financièrement et politiquement. Certains choix de coupe budgétaire se sont parfois accompagnés d’une remise en question du principe même de soutien public à la culture. Quelles tendances observez-vous aujourd’hui dans les discours des hommes et femmes politiques sur la culture ?

J.-M. Le Boulanger – Il me semble que les politiques culturelles sont aujourd’hui totalement banalisées, comme d’ailleurs l’ensemble des politiques publiques, et cela me consterne. Depuis une dizaine d’années, et plus particulièrement dans cette période post-Covid, il n’y a plus de hiérarchie de sens dans les discours de nos responsables politiques, même parmi les ministres de la culture qui se succèdent. Face à la montée des extrémismes, on oublie de défendre les droits fondamentaux que sont les libertés de pensée, de la presse ou de création, de plus en plus confrontées à des actes de censure ou sous l’emprise des milliardaires. La liberté de l’artiste me semble totalement oubliée.

Lorsque la présidente de la Région Pays de la Loire a décidé de diminuer drastiquement son budget pour la culture, des collectifs culturels et artistiques se sont mobilisés, mais j’ai ressenti des ambiances de bataille perdue et des colères de vaincus de la part de certains professionnels, comme s’ils avaient déjà intégré le fait qu’ils rentraient dans un nouvel âge. Et j’ai entendu bien peu d’hommes et de femmes politiques, à l’échelle nationale notamment, s’opposer à cette décision. Tout comme j’entends bien peu de voix pour rappeler les fondements de nos politiques culturelles depuis Malraux et de Gaulle, qui, eux, n’oubliaient pas l’exigence de la lutte contre le totalitarisme, et donc la défense de la liberté de l’artiste.

Qu’appelez-vous la « banalisation des politiques culturelles » ?

J.-M. Le Boulanger – Je dis que les politiques publiques et notamment culturelles sont banalisées parce que les contraintes budgétaires emportent tout. J’ai l’impression qu’on est vaincu par les chiffres, les tableurs Excel, le poids de la dette, et par tous les discours économiques et financiers. Et l’on n’ose même plus proclamer les fondamentaux qui ont construit l’histoire de notre pays pendant deux siècles : la liberté et l’émancipation. Le moment le plus symbolique pour moi a été le débat pour déterminer ce qui relève de l’essentiel et du non-essentiel pendant la crise Covid. Notamment lors du deuxième confinement, quand le gouvernement a décidé de fermer des librairies prétendument non essentielles, alors que Samuel Paty, professeur d’histoire, venait d’être assassiné.

Certains imaginaient qu’après la chute du Mur de Berlin en 1989, le modèle démocratique de l’Occident allait s’installer définitivement. Non seulement il n’en est rien, mais les esprits totalitaires, au-delà des dictatures, donnent des coups d’épée dans cet idéal démocratique. Dans toute dictature existent des politiques économiques, de santé, d’éducation… en revanche, vous n’avez jamais de politiques publiques pour défendre la liberté de pensée et la liberté des artistes. Les esprits totalitaires savent très bien ce qui différencie la dictature d’une démocratie mais nous, nous l’oublions, et nous baissons la garde.

Quels seraient pour vous les grands principes sur lesquels refonder aujourd’hui les politiques culturelles ?

J.-M. Le Boulanger – Ce sont des principes simples qu’il s’agirait de réaffirmer : ceux de la devise républicaine, appliqués aux politiques culturelles. Le principe de liberté d’abord : d’opinion, d’expression, de création est le premier combat ; et il est vital pour les démocraties. Ensuite, la défense de l’égalité, et j’entends par là l’égale dignité de toutes les cultures et l’égal accès de tous et toutes à des formes et des pratiques culturelles diverses. C’est le combat pour les droits culturels. Et enfin, réaffirmer la fraternité, parce qu’une culture n’est jamais autarcique. Toutes les cultures se nourrissent constamment des ailleurs. Ce principe de fraternité, c’est celui de l’altérité qui nous renforce et nous enrichit.

Je crois qu’à partir de ces trois mots-clés de notre histoire républicaine, on peut bâtir le socle de nos politiques culturelles, et qu’il est toujours adapté aux évolutions sociétales.

Dans cette perspective, quels seraient pour vous les contours d’un ministère de la Culture réinventé ?

J.-M. Le Boulanger – Je ne peux pas isoler le ministère de la Culture de l’ensemble des strates territoriales, parce que la culture est une responsabilité partagée. En tout état de cause, chaque niveau de collectivité peut développer ses propres politiques culturelles, et le ministère est évidemment un acteur clé avec des prérogatives et des moyens très importants. Il a, de plus, une grande force symbolique dans un pays très jacobin tel que le nôtre, mais je ne peux pas dissocier l’avenir du ministère de celui de la réorganisation de l’ensemble des politiques publiques et des enjeux de décentralisation.

Que le ministère de la Culture ait cette fonction régalienne et exerce un pouvoir de contrôle ne me choque pas. Mais il me semble qu’au-delà, il doit aussi assurer la présence, sur l’ensemble du territoire national, d’une certaine égalité d’accès à des œuvres majeures, par une politique d’équipements labellisés : un FRAC, une scène nationale, un centre chorégraphique… En revanche, je ne crois pas qu’il soit pertinent que le ministère, notamment via ses services déconcentrés, finance de très nombreuses opérations de création et de diffusion sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les disciplines. Personnellement, je prône plutôt une décentralisation beaucoup plus ambitieuse et bien comprise par l’ensemble des strates régionales et infrarégionales, permettant une meilleure mise en œuvre du service public.

Une bonne coopération entre les pouvoirs publics est l’une des bases de la décentralisation culturelle et de l’organisation territoriale des politiques culturelles. Pouvez-vous revenir sur la création du 3CB, Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne, qui existe depuis plus de dix ans ?

J.-M. Le Boulanger – Au début des années 2010, nous avons préfiguré une instance de coopération qui aurait ensuite inspiré, au niveau national, les CTAP (Conférences territoriales de l’action publique) Les CTAP ont été instaurées par la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).. À la différence près que les CTAP sont issues d’une volonté de l’État, verticale, tandis que le 3CB est parti d’un élan de l’ensemble des collectivités bretonnes. Personne ne nous a obligés à nous réunir et l’expérience montre que lorsqu’un organe de ce type est porté par la volonté du terrain, cela marche souvent beaucoup mieux. Mais nous n’avons pas exclu l’État, bien au contraire. Nous avons décidé que le ministère de la Culture, représenté par la DRAC, serait un invité permanent, et qu’il pourrait même être amené à coprésider le 3CB avec le président de la Région. L’ensemble des autres strates étaient représentées : les quatre départements, les grandes communes, les métropoles, les communautés d’agglomération… Et ce qui nous unit relève d’une spécificité bretonne qu’on ne peut pas retrouver en Pays de la Loire ou dans d’autres régions plus étendues.

Qu’entendez-vous par là ? Comment expliquer que cette culture de la coopération soit très développée en Bretagne ? Est-ce lié à une spécificité historique, une identité culturelle territoriale plus forte qu’ailleurs ?

J.-M. Le Boulanger – D’une part, il y a effectivement un sentiment très vif d’appartenance au territoire chez les Bretons, pour les habitants comme pour les élus. Toutes les collectivités territoriales, quelles que soient les lignes politiques, se sentent intégrées à l’entité Bretagne. D’autre part, il existe une tradition de coopération qui va bien au-delà des frontières politiques habituelles et qui date de l’après-guerre. La Bretagne accusait alors un retard économique par rapport au reste de la France. Pendant les Trente Glorieuses, un grand projet de développement global, économique, social, culturel a été lancé sur le territoire, associant toutes les collectivités infrarégionales, main dans la main avec l’État Le Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (CELIB), groupe de pression créé le 22 juillet 1950 pour promouvoir le développement économique et l’identité de la Bretagne (à l’époque cinq départements : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure et Morbihan).. René Pleven, grand élu breton, démocrate-chrétien, et François Tanguy-Prigent, leader socialiste, en ont été les chevilles ouvrières. La construction d’importantes infrastructures, qui ont permis le désenclavement de la péninsule, a été générée par cette alliance de toutes les collectivités autour de grands enjeux territoriaux, en dépassant les vicissitudes de la vie politique.

Cela a conduit à une habitude de travail en commun des élus bretons, et Jean-Yves Le Drian, président de la Région à partir de 2004, a fait revivre des instances de ce type, pour le TGV ou la fibre par exemple. C’est une construction d’intelligence collective qui donne de la force et une dynamique absolument considérable.

Vous vous êtes inspiré de cet héritage et de ces expériences pour créer le 3CB ?

J.-M. Le Boulanger – Tout à fait. Je peux le raconter de manière très transparente : quand j’ai été élu vice-président à la Culture de la Région en 2010, je suis allé à la rencontre de quelques élus et du DRAC, séparément, en leur disant : « Et si l’on réunissait tout le monde autour des enjeux culturels ? » Parmi eux, figurait le vice-président des Côtes-d’Armor, Thierry Simelière, qui était dans l’opposition par rapport à moi. Je lui ai tenu ce discours extrêmement simple : travaillons ensemble, allons au-delà des relations d’étiquettes ou de copinage politique. Tout le monde a accepté et, en 2013, nous avons acté la création du 3CB.

C’est donc venu de la base, de la concertation entre les élus du terrain. Mais René Pleven avait inventé tout ça bien avant nous et, d’une certaine manière, c’est du bon sens. Lorsqu’il y a un sentiment d’appartenance à une région, cette envie de travailler ensemble existe. En revanche, je ne pense pas que ce soit duplicable. J’attends aussi de l’État qu’il entérine la réussite de ces expérimentations dans certains territoires, sans imposer d’en haut des manières de fonctionner.

Quels étaient les objectifs et les premières étapes de cette instance de coopération régionale ?

J.-M. Le Boulanger – Ce fut une marche après l’autre. Il fallait d’abord apprendre à se connaître. Les premières réunions étaient un peu tâtonnantes, avec deux départements classés à gauche et deux à droite. Les vice-présidents à la Culture ont présenté en détail leurs politiques et ont fini par exprimer leurs difficultés, leurs doutes, voire leurs échecs. On soignait toujours l’accueil durant ces rendez-vous en réunissant les gens autour d’un café, puis d’un repas. On ne peut pas formaliser ça dans le cadre d’un bordereau de politique publique mais c’est totalement primordial. Faire cet apprentissage et accepter de s’ouvrir aux autres, même entre opposants politiques, était une phase essentielle.

C’est ensuite sur cette base d’interconnaissance, voire de complicité et d’entraide, que nous avons pu commencer à discuter de sujets de fond et se doter d’une culture commune. À chaque réunion, grâce aux retours de terrain, l’expérience de l’un venait enrichir les autres. Cet apport collectif a permis de déterminer des complémentarités pour bâtir des politiques non plus seulement à l’échelle de sa propre collectivité, mais en résonance d’une collectivité à l’autre. Nous nous sommes par exemple dotés d’une culture commune autour des droits culturels et de l’éducation artistique et culturelle. Que sont les droits culturels ? Comment aborde-t-on ce référentiel avec les acteurs et la population ? etc. Pour l’EAC, à partir du moment où l’on travaille tous ensemble, il est possible d’imaginer des liens entre écoles, collèges, lycées. On peut écrire des récits et des parcours qui vont au-delà du « saucissonnage » des collectivités territoriales avec leurs prérogatives propres.

Une fois ce cadre de confiance et de transparence posé entre les élus, comment s’est fait le lien avec les professionnels du territoire et quelle place a la Région dans ce cadre : un rôle d’ensemblier, de facilitateur ?

J.-M. Le Boulanger – Dans un second temps, nous avons ouvert le 3CB aux réseaux professionnels à travers des auditions communes de tel ou tel secteur (livre, spectacle vivant, cinéma, etc.) pour essayer de pointer les difficultés et la façon dont on pouvait, ensemble, mieux les aider. Ce n’était pas dans les textes officiels, mais l’accord tacite était que la Région anime le 3CB. En revanche, les réunions ne se tenaient pas au siège, nous voulions nous tourner vers des territoires différents. Dans les départements, métropoles ou petites communes, nous organisions à chaque fois des visites de lieux culturels et des échanges avec les acteurs locaux. C’est toujours le même principe : des rencontres, des retours d’expérience, des approches de savoir-faire différents, des discussions.

Cela a conduit à de belles réalisations comme le 100 % EAC en Bretagne autour duquel toutes les collectivités se sont réunies de manière coordonnée. Toutefois, beaucoup de projets sont aussi nés des relations interpersonnelles qui se sont tissées entre les communes ou entre celles-ci et les départements, sans que ces dispositifs soient « estampillés » 3CB. Comme je vous le disais, c’est dans l’informel que les choses se font le mieux et non lorsque la coopération est imposée d’en haut. Nous ne voulions surtout pas reproduire une centralisation. Je ne suis plus vice-président Culture depuis 2021, mais cette belle histoire du 3CB se poursuit encore aujourd’hui.

Quel point de vue portez-vous sur les CTAP, Conférences territoriales de l’action publique, et notamment en matière de culture, au regard de l’expérience bretonne ?

J.-M. Le Boulanger – Les CTAP ont été instaurées par la loi MAPTAM sur un modèle unique pensé par notre État jacobin, mais je reste persuadé que toutes les histoires régionales sont singulières et que chaque territoire se doit d’inventer ses modes de fonctionnement. L’élément clé dans ces instances de coopération territoriale est le respect de la différenciation. La Bretagne a une histoire que la nouvelle région Grand Est ne peut pas avoir, avec ses sept départements. Il y a un sentiment d’appartenance régional en Alsace, probablement aussi en Champagne, mais je doute qu’il existe entre l’Alsace, la Champagne et la Lorraine car c’est une région artificielle et administrative. Respecter les différences n’est pas aller à l’encontre des politiques publiques, bien au contraire. C’est aller vers une meilleure compréhension de ces politiques à l’échelle infrarégionale, une meilleure complémentarité, un meilleur usage de l’argent public. D’après moi, nous faisons depuis deux siècles cette confusion terrible : l’unité de la République doit se traduire par son uniformité. Je n’adhère pas à ce principe.

Vous parlez ici des identités territoriales singulières. Mais de façon plus large, comment aborder aujourd’hui en France cette question identitaire, notamment à gauche, pour ne pas laisser le traitement de ce thème uniquement aux idéologies conservatrices ?

J.-M. Le Boulanger – De mon point de vue, là encore, c’est une bataille perdue faute d’avoir été menée. Les esprits totalitaires se réfèrent à l’idée d’unicité : de la langue, de la nation, de la religion. Ce qui conduit au nationalisme ou au fondamentalisme religieux. En face, du côté des démocrates, où je me situe, nous n’avons pas réussi à bâtir un corpus de référence affirmant que le pluriel était en nous et que l’unicité était un appauvrissement. Si je m’appuie sur ma propre expérience, je suis athée et laïc mais la culture catholique et historique de la Bretagne est profondément ancrée en moi. Et je porte aussi le cri des Juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, comme celui de toutes les personnes persécutées aujourd’hui au nom de leur religion. La France est constituée de toutes les formes de culture issues des apports de populations diverses – ce dont la langue française témoigne également.

Or, depuis trente ans, j’ai l’impression que le mot « identité » a été capté par ceux qui plaident pour une identité de souche, uniforme, qui n’a aucun sens dans l’histoire. Ma famille politique ne s’est pas suffisamment battue pour défendre les identités composites, et aujourd’hui, le mot lui-même devient sulfureux et un peu tabou. Nous devons réaffirmer que toutes les cultures, les langues et les regards sur le monde nous aident à en apprécier sa beauté. C’est un combat à mener, et les changements vont très vite. Regardez ce qu’il se passe aux États-Unis. Je le répète, on perd les batailles culturelles que l’on n’ose pas mener.

Pour aller plus loin : Jean-Michel Le Boulanger, Éloge de la culture en temps de crise, Rennes, Éditions Apogée, 2017, réédition 2025.

L’article Plaidoyer contre la banalisation des politiques culturelles est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie