21.01.2026 à 16:19

Quel textile choisir pour avoir chaud tout en limitant l’impact environnemental ?

Texte intégral (2773 mots)

Au cœur de l’hiver, la quête du pull-over parfait peut parfois sembler bien compliquée. Trouver un textile chaud, qui n’endommage pas l’environnement, qui soit confortable… Les critères s’accumulent. Tâchons d’y voir plus clair.

Avoir chaud en hiver tout en limitant son impact environnemental peut sembler un défi. Chercher à avoir des vêtements nous protégeant au mieux du froid est certes un levier efficace pour réduire sa consommation d’énergie, comme le montrent des initiatives telles que le mouvement Slow Heat et d’autres expérimentations récentes.

Toutefois, cette démarche se heurte à une contradiction de taille : le secteur textile reste parmi les plus polluants au monde, avec des émissions de gaz à effet de serre importantes et une contribution notable aux microplastiques marins.

Alors, quelles matières tiennent vraiment chaud tout en respectant davantage l’environnement ? Si les fibres naturelles sont souvent mises en avant pour leur bonne isolation et leur fin de vie plus respectueuse de l’environnement, leur impact réel dépend largement de la manière dont elles sont produites et utilisées. Pour y voir plus clair, commençons par comprendre ce qui fait qu’un textile tient chaud.

La fabrication du textile tout aussi importante que la fibre

La capacité d’un textile à tenir chaud dépend moins de la fibre utilisée que de l’air qu’elle parvient à enfermer. En restant immobile dans de minuscules espaces au cœur du tissu, cet air limite les échanges de chaleur, un peu comme dans une couette ou un double vitrage. Plus un tissu est épais, duveteux ou poreux, plus il limite les échanges de chaleur.

Cette capacité dépend beaucoup de la structure des fibres et de la manière dont le textile est fabriqué. Les fibres frisées ou ondulées comme la laine de mouton créent des poches où l’air reste piégé. D’autres fibres comme l’alpaga (un camélidé des Andes proche du lama) ou le duvet synthétique sont partiellement creuses, augmentant encore la capacité isolante. De même, les tricots et mailles, plus lâches, isolent mieux que les tissages serrés. Ainsi, la chaleur d’un vêtement dépend autant de sa construction que de sa matière.

C’est sur ces mêmes principes physiques que reposent les fibres synthétiques. En effet, le polyester, l’acrylique, le polaire imitent en partie la laine par leur structure volumineuse et leur capacité à emprisonner de l’air, soit grâce à des fibres frisées, soit grâce à des fibres creuses ou texturées.

Ainsi, ces textiles offrent une bonne isolation thermique, sont légers et sèchent rapidement, ce qui les rend très populaires pour le sport et l’outdoor. En revanche, leur faible respirabilité intrinsèque et leur capacité limitée à absorber l’humidité peuvent favoriser la transpiration et la sensation d’humidité lors d’efforts prolongés. D’autre part, contrairement aux fibres naturelles, ces matériaux sont inflammables, un aspect souvent négligé, mais qui constitue un enjeu réel de sécurité.

Elles ont également un coût environnemental élevé. Issues du pétrole, non biodégradables et fortement consommatrices d’énergie, ces fibres libèrent à chaque lavage des microfibres plastiques dans l’eau, contribuant à la pollution marine. On estime qu’entre 16 % et 35 % des microplastiques marins proviennent de ces textiles, soit de 200 000 à 500 000 tonnes par an. Ces impacts surpassent largement ceux des fibres naturelles, ce qui constitue un vrai défi pour une mode plus durable.

Les bénéfices de la laine de mouton mérinos et de l’alpaga

Face à ces limites, les fibres naturelles apparaissent donc souvent comme des alternatives intéressantes, à commencer par la laine de mouton, longtemps considérée comme une référence en matière d’isolation thermique.

La laine possède en effet une structure complexe et écailleuse : chaque fibre est frisée et forme de multiples micro-poches d’air, réduisant ainsi la perte de chaleur corporelle. Même lorsqu’elle absorbe un peu d’humidité, l’air reste piégé dans sa structure, ce qui lui permet de continuer à isoler efficacement. Cette organisation particulière explique aussi pourquoi la laine est respirante et capable de réguler l’humidité sans donner une sensation de froid. Cependant, ces mêmes fibres peuvent parfois provoquer une sensation de « grattage » pour certaines personnes : plus les fibres sont épaisses, plus elles stimulent les récepteurs de la peau et provoquent des picotements. Il s’agit d’un phénomène purement sensoriel, et non d’une allergie.

Parmi les différents types de laines, la laine de mouton mérinos, issue d’une race d’ovin originaire d’Espagne se distingue par la finesse de ses fibres, nettement plus fines que celles de la laine classique (de 11 à 24 microns pour le mérinos et de 25 à 40 microns pour la laine classique) . Cette caractéristique réduit fortement les sensations d’irritation au contact de la peau et améliore le confort.

Elle favorise également la formation de nombreuses micro-poches d’air isolantes, tout en maintenant une excellente respirabilité. Ces qualités expliquent son usage croissant dans les sous-couches et vêtements techniques, aussi bien pour le sport que pour le quotidien.

Pour autant, la laine n’est pas exempte d’impact environnemental. Bien qu’elle soit renouvelable et biodégradable, son élevage contribue aux émissions de gaz à effet de serre, principalement via le méthane produit par les moutons et la gestion des pâturages. On estime qu’entre 15 et 35 kg de CO₂ équivalent sont émis pour produire 1 kg de laine brute, et qu’environ 10 000 litres d’eau sont nécessaires, selon le mode d’élevage. Le bien-être animal et les pratiques agricoles, comme le mulesing ou l’intensification des pâturages, jouent également un rôle déterminant dans l’empreinte globale de cette fibre.

D’autres fibres animales, comme l’alpaga, suscitent un intérêt croissant en raison de propriétés thermiques comparables, voire supérieures, associées à un meilleur confort. Les fibres d’alpaga sont en effet partiellement creuses, ce qui leur permet de piéger efficacement l’air et de limiter les pertes de chaleur, tout en restant légères. Contrairement à certaines laines plus grossières, elles ne grattent pas, ce qui les rend agréables à porter directement sur la peau.

Elles sont également plus longues et plus fines que la laine classique, avec une bonne capacité de régulation de l’humidité et un séchage plus rapide. Ces caractéristiques expliquent l’essor de l’alpaga dans les vêtements techniques comme dans les pièces haut de gamme, des sous-couches aux manteaux. Sur le plan environnemental, l’alpaga présente aussi certains avantages. En effet, l’élevage d’alpagas exerce généralement une pression moindre sur les écosystèmes : animaux plus légers, consommation alimentaire plus faible, émissions de méthane réduites et dégradation limitée des sols comparativement à l’élevage ovin. Là encore, la durabilité dépend largement du respect de systèmes extensifs et adaptés aux milieux locaux.

Le succès des fibres synthétiques

Malgré les nombreux atouts de ces textiles naturels, les fibres synthétiques restent donc très utilisées, notamment pour leurs performances techniques. Mais leur succès est aussi lié à des facteurs économiques et pratiques : elles sont généralement moins coûteuses, très abondantes dans le commerce, et faciles à transformer en vêtements de masse. Ces aspects rendent le synthétique accessible et pratique pour une large partie des consommateurs, ce qui explique en partie sa prédominance dans l’industrie textile, indépendamment des préférences individuelles.

Polaire, duvet synthétique ou fibres techniques offrent une isolation thermique efficace, tout en étant légères et rapides à sécher, des qualités particulièrement recherchées dans les vêtements de sport et d’outdoor. La conductivité thermique est une mesure de la capacité d’un matériau à conduire la chaleur : plus cette valeur est faible, moins la chaleur passe facilement à travers le matériau, ce qui signifie une meilleure capacité à retenir la chaleur dans un textile donné.

Des mesures de conductivité thermique montrent par exemple que certains isolants synthétiques comme la polaire présentent des valeurs très basses (0,035-0,05 watt par mètre-kelvin (W/m·K)), indiquant une excellente capacité à retenir la chaleur. Pour comparaison, la laine, lorsqu’elle est compacte ou densifiée, peut atteindre 0,16 W/m·K, mais dans les textiles isolants volumineux, elle reste faible (0,033–0,045 W/m·K).

Toutefois, l’origine fossile, la non-biodégradabilité, la libération de microplastiques et un recyclage encore très limité font des textiles synthétiques des matériaux à fort impact environnemental.

Le pull en laine qui gratte, un préjugé qui colle à la peau

À l’inverse, si les fibres naturelles sont parfois boudées, ce n’est pas toujours pour des raisons environnementales, mais souvent pour des questions de confort. Une personne ayant déjà porté un vêtement en fibres naturelles qui lui a paru inconfortable ou irritant peut développer un rejet global de ces fibres, au profit du synthétique, même lorsque des alternatives plus douces existent.

Or, des solutions sont disponibles : privilégier des fibres fines comme la laine mérinos, l’alpaga ou le cachemire, recourir à des traitements mécaniques ou enzymatiques pour adoucir les fibres, ou encore combiner différentes fibres naturelles. Le choix doit aussi tenir compte de l’usage du vêtement et de son contact direct avec la peau.

En pratique, choisir un textile chaud et moins polluant relève donc d’un compromis, qui dépend autant de la matière que de l’usage. Une sous-couche portée à même la peau bénéficiera de fibres fines et respirantes, comme la laine mérinos, tandis qu’une couche intermédiaire privilégiera l’isolation et un vêtement extérieur la protection contre l’humidité et le vent.

Enfin, plutôt que de rechercher une matière « parfaite », il est essentiel de raisonner en cycle de vie. Sa durabilité (combien de temps il est porté), sa réparabilité, la fréquence et la manière de le laver, ainsi que sa fin de vie (recyclage, réutilisation, compostage pour les fibres naturelles) influencent largement son impact environnemental total. Un vêtement bien entretenu et durable peut avoir un impact bien moindre qu’un textile « écologique », mais rapidement jeté.

Au final, les matières textiles les plus chaudes et les moins polluantes sont majoritairement naturelles, mais aucune n’est totalement exempte d’impact. La laine mérinos et l’alpaga offrent aujourd’hui un compromis intéressant entre chaleur, confort et fin de vie environnementale. Le rejet des fibres naturelles pour des raisons de grattage mérite d’être nuancé : la qualité et la finesse des fibres font toute la différence. Mieux informer sur ces aspects pourrait encourager des choix plus durables. En textile comme ailleurs, le meilleur choix reste souvent celui que l’on garde longtemps.

Coralie Thieulin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.01.2026 à 19:01

Le monde est désormais en « faillite hydrique », selon un rapport de l’ONU

Texte intégral (4581 mots)

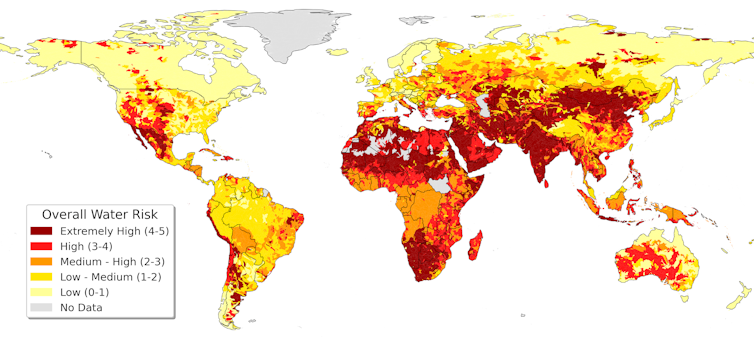

De Téhéran au fleuve Colorado, les signes d’un effondrement durable des ressources en eau se multiplient. La planète consomme aujourd’hui plus d’eau douce qu’elle n’est capable d’en renouveler. Sous l’effet du changement climatique et de décennies de surexploitation, de nombreuses régions du monde ne parviennent plus à se remettre des périodes de manque d’eau. Cette situation, que nous qualifions de « faillite hydrique », est omniprésente : elle touche déjà des milliards de personnes avec des conséquences déjà visibles sur les sociétés, l’agriculture et les écosystèmes.

Le monde utilise aujourd’hui tellement d’eau douce, dans un contexte de changement climatique, qu’il est désormais en situation de « faillite hydrique ». Par là, il faut comprendre que nombreuses régions ne sont plus en mesure de se remettre des pénuries d’eau à mesure que celles-ci deviennent de plus en plus fréquentes.

Environ 4 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent dans des conditions de grave pénurie d’eau (c’est-à-dire sans accès à une quantité d’eau suffisante pour répondre à tous leurs besoins) pendant au moins un mois par an.

En réalité, beaucoup plus de personnes subissent les conséquences du déficit hydrique : réservoirs asséchés, villes englouties, mauvaises récoltes, rationnement de l’eau, incendies de forêt et tempêtes de poussière dans les régions touchées par la sécheresse.

Les signes de faillite hydrique sont partout, de Téhéran, où les sécheresses et l’utilisation non durable de l’eau ont épuisé les réservoirs dont dépend la capitale iranienne, alimentant les tensions politiques, jusqu’aux États-Unis, où la demande en eau a dépassé les capacités du fleuve Colorado, une source cruciale d’eau potable et d’irrigation pour sept États.

La faillite hydrique n’est pas seulement une métaphore du manque d’eau. Il s’agit d’une situation chronique qui se développe lorsqu’un endroit utilise plus d’eau que la nature ne peut en remplacer de façon fiable, et lorsque les dommages causés aux ressources naturelles qui stockent et filtrent cette eau, comme les aquifères et les zones humides, deviennent difficiles à réparer.

Une nouvelle étude que j’ai dirigée avec l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations unies (UNU) conclut que nous n’en sommes plus à des crises de l’eau ponctuelles et temporaires. De nombreux systèmes hydrologiques naturels ne sont plus en mesure de retrouver leur état historique. Ces systèmes sont désormais en état de défaillance, que nous proposons d’appeler « faillite hydrique ».

Reconnaître les signes de « faillite hydrique »

Lors d’une faillite financière personnelle, les signes avant-coureurs semblent au départ gérables : retards de paiement, compensés par des emprunts voire des ventes d’objets. Puis la spirale s’accélère. Les premières étapes d’une faillite hydrique sont assez similaires.

Cela commence doucement, d’abord les années sèches, où l’on augmente les prélèvements d’eau souterraine, on utilise des pompes plus puissantes ou encore des puits plus profonds.

Puis on va peut-être, pour répondre aux besoins, transférer l’eau d’un bassin à un autre. On assèche des zones humides et on rectifie le cours des rivières pour laisser de la place aux fermes et aux villes préexistantes.

C’est alors que les coûts cachés commencent à être visibles. Les lacs rétrécissent d’année en année. Les puits doivent être creusés plus profondément. Les rivières qui coulaient autrefois toute l’année deviennent intermittentes. L’eau salée s’infiltre dans les aquifères près de la côte. Dans certains cas, le sol lui-même commence à s’affaisser.

Ce dernier phénomène, appelé subsidence, surprend souvent les gens. Il s’agit pourtant d’un signe caractéristique lié au manque d’eau. Lorsque les nappes phréatiques sont surexploitées, la structure souterraine, qui retient l’eau presque comme une éponge, peut s’effondrer. À Mexico, le sol s’affaisse d’environ 25 centimètres par an. En effet, une fois que les « pores » du sol sont compactés, leur recharge en eau est plus difficile et moins efficace.

Le Global Water Bankruptcy report, publié ce 20 janvier 2026, montre à quel point ce phénomène est en train de se généraliser. L’extraction des eaux souterraines a contribué à un affaissement important du sol sur plus de 6 millions de kilomètres carrés, y compris dans les zones urbaines où vivent près de 2 milliards de personnes. Jakarta (Indonésie), Bangkok (Thaïlande) et Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) sont parmi les exemples les plus connus en Asie.

L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau au monde, responsable d’environ 70 % des prélèvements mondiaux d’eau douce. Lorsqu’une région est confrontée à un manque d’eau, l’agriculture devient plus difficile et plus coûteuse. Dans certains cas, les agriculteurs peuvent perdre leur emploi, les tensions peuvent augmenter et la sécurité nationale peut être menacée.

Environ 3 milliards de personnes et plus de la moitié de la production alimentaire mondiale sont concentrées dans des régions où les réserves d’eau sont déjà soit en déclin, soit instables. Plus de 1,7 million de kilomètres carrés de terres agricoles irriguées sont déjà soumises à un stress hydrique élevé ou très élevé. Cela menace la stabilité de l’approvisionnement alimentaire dans le monde entier.

Les sécheresses sont également de plus en plus longues, fréquentes et intenses à mesure que les températures mondiales augmentent. Plus de 1,8 milliard de personnes – près d’un humain sur quatre – ont été confrontées à des conditions de sécheresse à un moment ou à un autre entre 2022 et 2023.

Ces chiffres ont des conséquences très concrètes : hausse des prix de l’alimentation, pénuries d’hydroélectricité, risques sanitaires, chômage, pressions migratoires, troubles et conflits.

Comment en est-on arrivé là ?

Chaque année, la nature offre à chaque région une « rente » d’eau sous forme de pluie et de neige. On peut la considérer comme un compte courant : c’est la quantité d’eau à dépenser et à partager avec la nature dont nous disposons chaque année.

Lorsque la demande augmente, nous pouvons puiser dans notre compte d’épargne. Nous prélevons alors plus d’eau souterraine que ce que les milieux peuvent reconstituer. Autrement dit, nous volons la part d’eau dont la nature a besoin et asséchons les zones humides au cours du processus. Cela peut fonctionner quelque temps, tout comme l’endettement peut financer un mode de vie dépensier pendant un certain temps.

Ces sources d’eau sont aujourd’hui en train de disparaître, en tout cas à long terme. En cinq décennies, le monde a perdu plus de 4,1 millions de kilomètres carrés de zones humides naturelles. Les zones humides ne se contentent pas de retenir l’eau. Elles la purifient, atténuent les inondations et servent d’abri à la faune et la flore.

La qualité de l’eau diminue également. La pollution, les intrusions d’eau salée et la salinisation des sols peuvent rendre l’eau trop souillée et trop salée pour être utilisée, contribuant ainsi à la pénurie d’eau.

Le changement climatique aggrave la situation en réduisant les précipitations dans de nombreuses régions du monde. Il augmente aussi les besoins en eau des cultures et la demande en électricité pour pomper davantage d’eau. Il provoque enfin la fonte des glaciers qui stockent l’eau douce.

Malgré ces problèmes, les États continuent de prélever toujours plus d’eau pour soutenir l’expansion des villes, des terres agricoles, des industries et désormais des data centers.

Tous les bassins hydrographiques du monde ne sont heureusement pas en situation de faillite hydrique. Mais n’oublions pas que ces bassins sont interconnectés du fait de la géographie, du commerce, mais également des migrations et du climat. La faillite hydrique d’une région exercera une pression supplémentaire sur les autres et peut ainsi accroître les tensions locales et internationales.

Ce que nous pouvons faire

Sur le plan financier, une faillite prend fin lorsqu’on modifie la structure des dépenses. C’est la même chose pour la faillite hydrique.

Arrêter l’hémorragie : la première étape consiste à reconnaître que le bilan est déséquilibré. Cela implique de fixer des limites de consommation d’eau qui reflètent la quantité d’eau réellement disponible, plutôt que de simplement forer plus profondément et reporter le problème sur les générations futures.

Protéger le capital naturel, au-delà de l’eau : protéger les zones humides, restaurer les cours d’eau, rétablir la santé des sols et gérer la recharge des nappes phréatiques ne sont pas des actions de confort. Elles sont essentielles au maintien d’un approvisionnement en eau saine, tout comme elles le sont à un climat stable.

Consommer moins d’eau, mais la partager de façon plus équitable : la gestion de la demande en eau est devenue inévitable dans de nombreux endroits, mais les plans qui réduisent l’approvisionnement des populations pauvres tout en protégeant les plus puissants sont voués à l’échec. Les approches sérieuses comprennent des mesures de protection sociale, un soutien aux agriculteurs pour qu’ils se tournent vers des cultures et des systèmes moins gourmands en eau, et des investissements dans l’efficacité hydrique.

Mesurer ce qui compte vraiment : de nombreux pays gèrent encore l’eau avec des informations partielles. Pourtant, des méthodes modernes, comme la télédétection par satellite, facilitent la surveillance des réserves d’eau et des tendances globales. Cela permettrait d’émettre des alertes précoces concernant l’épuisement des nappes phréatiques, l’affaissement des sols, la disparition des zones humides, le recul des glaciers et la détérioration de la qualité de l’eau.

Prévoir moins d’eau : le plus difficile aspect d’une faillite est l’aspect psychologique. C’est cette dimension qui nous oblige à abandonner ce qu’on tenait pour acquis. La faillite hydrique implique de repenser les villes, les systèmes alimentaires et les économies pour respecter de nouvelles limites et éviter que celles-ci ne se resserrent encore davantage.

En matière d’eau, comme de finance, la faillite peut être un tournant. L’humanité peut continuer à dépenser comme si la nature offrait un crédit illimité, ou elle peut apprendre à vivre sans outrepasser les limites de ses ressources hydrologiques.

Kaveh Madani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:06

L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue

Texte intégral (1810 mots)

Longtemps présenté comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation, le « moustique du métro de Londres » n’est en réalité pas né dans les tunnels londoniens, comme on le pensait jusqu’ici. Une nouvelle étude retrace ses origines et montre qu’elles sont bien plus anciennes que ce que l’on imaginait. Elles remonteraient à plus de mille ans, en lien avec le développement des sociétés agricoles.

Et si le « moustique du métro de Londres », surtout connu pour ses piqûres sur les populations réfugiées à Londres dans les sous-sols de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, n’était en réalité pas né dans les tunnels londoniens ? C’est ce que révèle une étude que nous avons récemment publiée avec des collègues.

Nos résultats montrent que les caractéristiques « urbaines » de ce moustique, que l’on pensait s’être adapté à la vie souterraine il y a un peu plus d’un siècle, remontent en fait à plus de mille ans.

Le moustique Culex pipiens molestus, qui diffère de son cousin Culex pipiens pipiens dans la mesure où le premier pique surtout des humains, et le second surtout des oiseaux, est probablement né dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient, en lien avec le développement des premières sociétés agricoles humaines.

À lire aussi : Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?

Le « moustique du métro de Londres » n’est pas né dans le métro

Cette découverte jette une lumière nouvelle sur l’évolution des moustiques. Depuis plusieurs décennies, une hypothèse présentait en effet le moustique commun (Culex pipiens) comme un exemple spectaculaire d’adaptation rapide à l’urbanisation.

Selon cette théorie, une forme particulière de ce moustique, appelée Culex pipiens molestus, se serait adaptée à la vie urbaine en un peu plus de cent ans seulement, à partir de sa forme jumelle Culex pipiens pipiens. Là où celle-ci préfère piquer les oiseaux, s’accoupler dans des espaces ouverts et « hiberner » pendant l’hiver, la forme molestus aurait évolué en une forme quasi distincte, capable de vivre dans les souterrains et de piquer l’humain et d’autres mammifères, de s’accoupler dans des souterrains et de rester actif toute l’année.

Cette adaptation spectaculaire du « moustique du métro de Londres » était devenue un cas d’école, figurant dans de nombreux manuels d’écologie et d’évolution. L’idée sous-jacente était que l’urbanisation des villes pouvait sélectionner à grande vitesse de nouvelles espèces et en quelque sorte « accélérer » l’évolution.

Mais notre étude vient montrer que cette belle histoire, aussi séduisante soit-elle, est fausse.

Un moustique urbain… né bien avant les villes modernes

Notre consortium international de chercheurs PipPop a ainsi publié dans la revue Science une étude qui démystifie cette hypothèse. En séquençant le génome de plus de 350 moustiques, contemporains et historiques, issus de 77 populations d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale, nous avons reconstitué leur histoire évolutive.

En définitive, les caractéristiques qui font de Culex pipiens molestus un moustique si adapté à la vie urbaine ne sont pas apparues dans le métro londonien, mais bien plus tôt, il y a plus de mille ans, vraisemblablement dans la vallée du Nil ou au Moyen-Orient. Ce résultat remet en question ce qui était considéré comme un exemple clé de l’évolution urbaine rapide. Au final, il s’agirait d’une adaptation plus lente, associée au développement de sociétés humaines anciennes.

Autrement dit, ce moustique était déjà « urbain » (au sens : étroitement associé aux humains) bien avant l’ère industrielle. Les premières sociétés agricoles, avec leurs villages denses, leurs systèmes d’irrigation et leurs réserves d’eau, lui ont offert un terrain de jeu idéal pour son adaptation.

À lire aussi : Comment les moustiques nous piquent (et les conséquences)

Un acteur clé des épidémies modernes

Le moustique Culex pipiens n’est pas juste une curiosité scientifique : il joue un rôle majeur dans la transmission de virus comme ceux du Nil occidental ou d’Usutu. Ces derniers circulent surtout chez les oiseaux mais peuvent aussi être transmis aux humains et aux mammifères.

La forme Culex pipiens pipiens, qui pique les oiseaux, est principalement responsable de la transmission du virus dans l’avifaune, tandis que Culex pipiens molestus est vu comme responsable de la transmission aux humains et aux mammifères.

Lorsque les deux se croisent et s’hybrident, ils pourraient donner naissance à des moustiques au régime mixte, capables de « faire le pont » entre oiseaux et humains et de nous transmettre des virus dits zoonotiques.

De fait, nos analyses confirment que les deux formes s’hybrident davantage dans les villes densément peuplées, augmentant le risque de transmission de ces virus. Autrement dit la densité humaine augmente les occasions de rencontre entre les deux formes de moustiques – et potentiellement la probabilité de produire des moustiques capables de piquer à la fois les oiseaux et les humains.

Comprendre quand et où ces deux formes se croisent et comment leurs gènes se mélangent est donc crucial pour anticiper les risques d’épidémie.

Repenser l’adaptation urbaine

L’histoire du « moustique du métro de Londres » a eu un immense succès parce qu’elle incarne en une image frappante tout ce que l’on redoute et admire dans l’adaptation rapide des espèces à nos environnements. Par exemple, une adaptation très rapide face à l’augmentation de la pollution et de l’artificialisation des habitats, souvent mobilisée dans les imaginaires, de science-fiction en particulier.

Mais la réalité est tout autre : les moustiques de nos villes modernes ne sont pas une nouveauté née dans le métro londonien. En revanche, le développement urbain a offert une nouvelle scène à un acteur déjà préparé par des millénaires de cohabitation avec les humains dans les premières sociétés agricoles du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Le fruit de cette évolution a ensuite pu être « recyclé » dans les villes contemporaines.

On parle alors d’ « exaptation », c’est-à-dire qu’un trait préexistant dans un contexte donné (ici les premières villes du Moyen-Orient) devient avantageux dans un autre contexte (les villes du nord de l’Europe). Les circuits sensoriels et métaboliques qui pilotent la recherche d’hôtes à piquer, la prise de repas sanguin et la reproduction avaient déjà été remodelés par l’histoire ancienne des sociétés agricoles de la Méditerranée et du Moyen-Orient, avant d’être « réutilisés » dans le contexte urbain moderne au nord de l’Europe.

Nos systèmes d’irrigation antiques, nos premières villes et nos habitudes de stockage de l’eau ont donc posé les bases génétiques qui permettent aujourd’hui à certains moustiques de prospérer dans les galeries de métro ou les sous-sols d’immeubles de nos grandes villes.

Cette découverte change la donne. En retraçant l’histoire de la forme urbaine du moustique commun Culex pipiens, l’étude invite à changer de regard sur l’évolution urbaine : ce n’est pas seulement une adaptation rapide déclenchée par l’urbanisation intensive des villes, mais un long processus qui relie notre développement technique et social et celle des autres espèces.

Comprendre ces dynamiques est crucial : non seulement pour la science, mais aussi pour anticiper les risques sanitaires et mieux cohabiter avec les autres espèces. Et vous, saviez-vous que le moustique qui vous pique la nuit avait une histoire évolutive aussi ancienne ?

Haoues Alout a reçu des financements de l'ANR et de l'ANSES ainsi que de l'Union Européenne.