08.01.2026 à 11:45

Peut-on encourager le covoiturage avec des subventions locales ?

Texte intégral (1743 mots)

Le covoiturage est souvent perçu comme une des façons les plus simples de baisser les émissions de gaz à effet de serre des transports. Si le premier bilan des subventions locales visant à généraliser cette pratique est encourageant, il masque en vérité plusieurs aspects.

Face à l’urgence climatique et aux embouteillages chroniques des métropoles françaises, les pouvoirs publics cherchent des solutions pour réduire l’usage de la voiture individuelle. Les automobiles des particuliers sont la principale source des émissions de gaz à effet de serre du transport en France. Elles sont également émettrices de particules fines qui dégradent la qualité de l’air et augmentent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Face à cette réalité, le covoiturage est une piste qui suscite beaucoup d’espoir, car elle ne nécessite pas d’infrastructures lourdes supplémentaires, s’appuyant sur des ressources existantes de véhicules et de conducteurs. Parmi les solutions incitatives, les aides financières locales au covoiturage, notamment via des plateformes numériques, se développent depuis 2019. Mais ces subventions encouragent-elles vraiment plus de covoiturage ? Et quels sont les gains environnementaux dus à ces subventions ?

Des résultats probants, mais variables selon les territoires

La loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée en 2019, autorise les autorités organisatrices de mobilité à verser une incitation financière aux conducteurs et passagers d’un trajet en covoiturage. Le versement de cette subvention s’effectue principalement via des plateformes numériques qui organisent le covoiturage. La subvention moyenne pour un déplacement en covoiturage de 22 kilomètres s’élève à 1,60 euros.

Pour voir si ce levier est efficace, un jeu de données est précieux : celui du registre de preuve de covoiturage. Il centralise les données de trajets transmises par les plateformes partenaires. Notre étude récente utilise ces données pour mesurer la pratique du covoiturage organisé via plateforme dans 1 123 collectivités locales françaises entre 2019 et 2024.

Elle révèle que ce levier est effectivement puissant. En moyenne, l’introduction d’une subvention locale attribuée pour chaque déplacement augmente d’environ 5 trajets mensuels le nombre de trajets de covoiturage à courte distance (inférieurs à 80 kilomètres) sur plateforme pour 1 000 habitants concernés. Chaque euro de subvention supplémentaire par déplacement génère près de 4 trajets mensuels additionnels par 1 000 habitants. Autrement dit, les finances publiques locales, investies dans ce type d’incitation, produisent un effet tangible et mesurable sur le terrain.

Ce résultat masque cependant une forte diversité. L’effet des subventions est nettement plus marqué dans les zones urbaines denses et peuplées. À l’inverse, dans les territoires peu denses et ruraux, la subvention n’a quasiment aucun effet, traduisant les difficultés du covoiturage à s’implanter sans une masse critique d’usagers. Cette disparité met en lumière le rôle central des effets de réseau propres aux plateformes numériques : plus il y a d’utilisateurs, plus elles deviennent utiles, ce qui amplifie l’impact des subventions.

D’autres réalités doivent également être soulevées pour comprendre l’efficacité ou non de ces subventions, notamment du point de vue environnemental.

L’effet d’aubaine : inciter ceux qui viendraient de toute façon

L’effet d’aubaine se produit lorsque des utilisateurs auraient covoituré via la plateforme même en l’absence de toute subvention. Par exemple, un salarié habitué à organiser son covoiturage quotidien sur une application continue simplement à le faire, mais touche désormais une prime financière.

Ici, la dépense publique n’a donc pas changé son choix ni augmenté le nombre total de trajets partagés, ce qui dilue l’efficacité de la politique.

L’effet d’opportunité : attirer les covoitureurs informels sans créer de nouveaux trajets

L’effet d’opportunité correspond lui aux covoitureurs qui, sans subvention, auraient continué à partager leurs trajets en dehors des plateformes numériques (par exemple via le bouche-à-oreille ou des groupes privés). Lorsque la subvention est instaurée, ils transfèrent leur pratique sur la plateforme pour bénéficier des aides. Ainsi, le volume de trajets enregistrés croit artificiellement, sans que la part réelle du covoiturage dans la mobilité globale n’augmente. Par exemple, deux voisins qui organisaient ensemble leur trajet en voiture hors plateforme rejoignent l’application pour percevoir la prime, sans modification de leur habitude de déplacement. Une enquête du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) montre qu’un tiers des nouveaux covoitureurs attirés par les dispositifs d’incitation financière covoituraient déjà avant la mise en place de l’incitation.

Le report modal : comprendre d’où viennent les nouveaux passagers

Le facteur le plus décisif concerne cependant les sources du report modal : il s’agit d’identifier le mode de transport qu’un passager du covoiturage aurait utilisé si la subvention n’existait pas. Contrairement à l’idée reçue, une grande partie des nouveaux passagers du covoiturage issu de la subvention ne sont pas d’anciens automobilistes solo, mais d’anciens usagers du transport collectif (bus, train) ou parfois des modes actifs (comme le vélo ou la marche).

Prenons l’exemple d’une passagère qui renonce au TER pour un trajet covoituré subventionné : cela ne retire pas une voiture de la circulation, et les bénéfices pour la réduction des émissions sont nettement moindres que si elle avait quitté la voiture solo.

D’après l’enquête nationale sur le covoiturage pilotée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 35 % des passagers du covoiturage courte distance via plateforme faisaient le déplacement en transports en commun avant de pratiquer le covoiturage, 11 % utilisaient un mode actif et 10 % ne faisaient pas ce trajet. Ce constat est valable tant pour le covoiturage court que longue distance, freinant fortement l’effet net de la politique sur les émissions de gaz à effet de serre.

Combien coûte réellement la tonne de CO₂ évitée ?

Pour obtenir une mesure de l’impact net des subventions, il est donc indispensable de corriger les chiffres bruts du nombre de trajets en tenant compte de ces trois effets. Selon notre étude, ces phénomènes expliquent qu’entre un tiers et la moitié de l’augmentation observée n’est pas associée à une réelle réduction de l’autosolisme ou des émissions.

Une manière de mesurer l’efficacité d’une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la comparer à d’autres politiques, est de calculer le montant nécessaire pour éviter l’émission d’une tonne de CO2. Dans le cas du covoiturage, chaque tonne de CO2 évitée coûte à la collectivité entre 1 000 et 1 300 euros en subventions.

Ce chiffre se situe dans la fourchette haute des instruments de politique climatique en Europe, ce qui dénote une efficacité très relative. À titre de comparaison, le dispositif d’encouragement de l’adoption de la motorisation électrique a un coût pour les finances publiques de l’ordre de 600 euros par tonne de CO₂ évitée.

Vers une stratégie de long terme, ciblée et combinée

Ces résultats montrent bien la nécessité de concevoir des politiques qui ciblent précisément les changements de comportement les plus à même de réduire les émissions de CO2. Ces politiques seront d’autant plus efficaces qu’elles convainquent des autosolistes d’abandonner leur voiture pour covoiturer en tant que passager. Pour cela, des stratégies combinées seront nécessaires : incitations financières, infrastructures adaptées comme les voies réservées, développement de l’intermodalité…

Enfin, l’effet des subventions croissant dans le temps et le développement de la pratique du covoiturage invitent à une vision de long terme, loin des mesures ponctuelles d’effet d’annonce.

Guillaume Monchambert est membre du conseil scientifique de la Société des Grands Projets (SGP). Il a reçu des financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Projet Covoit’AURA) et de la BPI (projet Mobipart). Il a effectué des activités de conseil pour SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

07.01.2026 à 17:56

Microcapteurs pour suivre la qualité de l’air : gadgets ou véritables outils de suivi ?

Texte intégral (2994 mots)

Le suivi de la qualité de l’air s’est grandement démocratisé grâce à l’essor de microcapteurs électroniques accessibles à tout un chacun. Ces dispositifs sont-ils performants, et à quelles conditions peuvent-ils fournir une information utilisable ? État des lieux.

La pollution de l’air extérieur peut être liée au trafic routier, au chauffage au bois, aux activités industrielles ou encore aux feux de forêt et aux éruptions volcaniques. La diversité des particules qui en résulte illustre bien la nature diffuse et mobile de cette pollution. Celle-ci a des conséquences graves en termes d'effets sur la santé, allant des troubles respiratoires immédiats à des maladies chroniques incurables.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air, tous polluants confondus, est responsable de 7,4 millions de décès par an dans le monde dont 4,2 millions liés à l’air extérieur et 3,2 millions à l’air intérieur. En France, le fardeau sanitaire des particules fines entraînerait à lui seul 40 000 décès chaque année, et est associés à un coût socio-économique estimé à 13 milliards d’euros.

Aujourd’hui, suivre la qualité de l’air auquel chacun est exposé n’a jamais été aussi simple. En quelques clics, il devient possible d’acheter des microcapteurs, d’accéder à des cartes en ligne ou de télécharger des applications mobiles fournissant un accès à ces données en temps réel. Tout comme la météo guide le choix de prendre un parapluie, cet accès offre aujourd’hui aux citoyens et aux décideurs un outil pratique pour orienter leurs actions.

Pourtant, derrière cette démocratisation, se pose la question de la performance de ces microcapteurs opto-électroniques. S’agit-il vraiment de sentinelles de confiance ? Faisons le point.

À lire aussi : Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique

Des microcapteurs dans l’air du temps

Commençons par rappeler comment est menée la surveillance réglementaire de la qualité de l’air en France. Elle est coordonnée par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) et mise en œuvre au niveau régional par les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Les données, librement accessibles grâce au site régional des AASQA, sont produites selon des protocoles normés afin de s’assurer qu’elles soient comparables d’une station de mesure à l’autre et d’une région à l’autre.

Toutefois, le nombre de stations de mesure mises en place résulte d’un compromis entre couverture géographique et coûts. La modélisation, basée sur les modèles Chimere ou Sirane par exemple, permet d’extrapoler la qualité de l’air sur un territoire donné, mais elle reste dépendante de la qualité et du nombre des mesures locales.

Afin de renforcer la couverture sans augmenter les coûts, la directive européenne, dont la réglementation française découle, autorise les réseaux de surveillance réglementaire à procéder à des mesures indicatives, pour lesquelles les exigences de qualité sont plus souples. Ce cadre favorise l’intégration des microcapteurs de 10 à 100 fois moins coûteux que les équipements utilisés pour les stations de référence, tant à l'achat qu’en fonctionnement.

Ce marché a le vent en poupe. En 2023, il pesait plus de 6 milliards d’euros, marché qui pourrait s’élever en 2032 à 13,5 milliards. En 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dénombrait 60 000 références produits disponibles sur les plateformes de vente en ligne.

On y retrouve donc des microcapteurs à bas coût prêts à l’emploi capables de collecter et de transmettre les données en temps réel. Le prix des composants se limite à quelques dizaines d’euros, tandis que le coût total du dispositif varie d’environ une centaine à plusieurs milliers d’euros selon les fonctionnalités.

Une mesure facile, mais une interprétation parfois délicate

Que valent ces différents types de microcapteurs ? Pour le savoir, il faut d’abord définir ce que l’on souhaite mesurer lorsqu’on parle de particules fines. Loin d’être un mélange défini, les particules dans l’air forment un ensemble hétérogène et variable par leur forme, leur taille et leur état.

Trois catégories se distinguent :

les hydrométéores (pluie, neige, brouillard),

les aérosols (suie, poussières, embruns, composés organiques…)

et les bioaérosols (pollens, bactéries, virus, spores…).

Par convention, la matière particulaire en suspension (ou Particulate Matter, PM) est décrite en fonction de la taille de ses constituants, dans lesquels les hydrométéores doivent être exempts. Ainsi, par convention, les particules grossières PM10, les particules fines PM2,5 et les particules ultrafines PM0,1 représentent respectivement des ensembles hétérogènes de taille inférieure ou égale à 10, 2,5 et 0,1 micromètre (µm).

Plus les particules sont petites, plus elles sont susceptibles de pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Les PM1,0 peuvent être également suivies par des microcapteurs et des équipements de référence, mais elles ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique ni ne sont associées à des seuils sanitaires!

À lire aussi : Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?

Or, les microcapteurs bas coût pour le suivi des particules, dont la mesure est basée sur leur comptage grâce à un principe optique, sont sensibles aux conditions environnementales et aux caractéristiques des particules, ce qui fragilise les performances. Leur fonctionnement repose sur la diffusion de la lumière par le passage d’une particule à travers un faisceau laser. Il s’agit du même principe qui rend visible un rayon lumineux dans la fumée. L’intensité détectée dans une direction donnée dépend de la taille, de la forme, de la composition et de l’orientation des particules.

Il faut également noter que ces microcapteurs sont calibrés avec des particules de polystyrène, loin de refléter l’hétérogénéité réelle de la pollution de l’air extérieur. S’ajoutent à cela leur encrassement et leur vieillissement, qui dégradent les performances dans le temps. L’interprétation des données exige donc une connaissance fine de ces limites.

Des données précieuses… mais sous conditions

Pour autant, les microcapteurs ne sont pas à exclure. En effet, en cas d’épisode de pollution, ils détectent les mêmes tendances que les stations réglementaires, justifiant leur usage pour des mesures indicatives.

Pour s’y retrouver, les organismes pour la surveillance de la qualité de l’air ont mené des évaluations en confrontant les microcapteurs aux équipements réglementaires. Accessibles en ligne, les résultats du challenge Airlab (Airparif, France) et de l’AQ-SPEC (South Coast AQMD, États-Unis) révèlent des corrélations satisfaisantes entre microcapteurs et ces équipements pour les PM1,0 et PM2,5. En revanche, elles sont moins bonnes pour les PM10 , car la conception des microcapteurs et le principe de la mesure ne permettent pas de bien les détecter.

Ces microcapteurs peuvent être achetés autant par des citoyens, des collectivités, des industriels, des associations ou des chercheurs. Tous ces acteurs peuvent publier leurs données sur des cartes interactives, ou y contribuer ponctuellement.

Il existe des cartes qui affichent les mesures de leurs propres microcapteurs, comme des projets associatifs et locaux tels que OpenSenseMap, Sensor.community ou SmartCitizen, ainsi que systèmes commerciaux déployés à plus grande échelle tels que AirCasting, AirGradient, Atmotube, ou Purple Air.

D’autres services, comme le World Air Quality Index ou IQAir, agrègent les données autant de microcapteurs que des réseaux réglementaires.

Contrairement aux cartes des AASQA, qui sont comparables entre elles grâce à des protocoles stricts, chaque plateforme adopte sa propre présentation.

Il est donc essentiel de bien comprendre l’information affichée : les points de mesure peuvent fournir une information visuelle qui représente une concentration (Atmotube par exemple) ou un indice de qualité de l’air (IQAir par exemple) avec un jeu de couleurs propre aux plate-formes comme des données chiffrées sans repère pour interpréter la donnée (OpenSenseMap par exemple). De plus, selon les plateformes, une même carte peut afficher tout un ensemble d’indicateurs de pollution de l’air, pas seulement ceux liés à un polluant spécifique comme les particules.

Par ailleurs, peu de plateformes précisent si les mesures sont faites en intérieur, en extérieur, en mobilité ou en point fixe. De plus, une donnée en temps réel et une donnée moyennée sur une période donnée ne sont pas comparables. De ce fait, pour une même zone géographique, la qualité de l’air affichée peut varier d’une plateforme à l’autre, selon l’emplacement de la mesure, l’indicateur utilisé et la période considérée. En France, les données des AASQA restent la référence pour une information de confiance.

Les microcapteurs n’en restent pas moins des sentinelles utilisables sous réserve d’une excellente maîtrise de leurs limites. L’utilisation individuelle de microcapteurs par le grand public peut être encadrée par un protocole rigoureux pour assurer la qualité des données et accompagner leur interprétation. Le projet d’OpenRadiation, qui porte sur la mesure de la radioactivité, en est un exemple : lorsqu’une mesure faite par l’utilisateur d’un microcapteur apparaît inhabituelle sur la carte, un gestionnaire contacte alors ce contributeur pour comprendre l’origine de cette déviation. La cartographie de la qualité de l'air s'appuie sur une plus grande quantité de microcapteurs, ce qui rend plus difficile un suivi individualisé. Néanmoins, une validation des données à l’instar de ce qui est réalisé pour le suivi réglementaire pourrait être envisagée à l’aide d’un traitement adapté, avec un filtrage par exemple.

Ainsi, comme en témoignent la Captothèque (Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) ou Ambassad’air (Rennes), programmes de sciences participatives basés sur la mesure citoyenne de la qualité de l’air, les microcapteurs peuvent non seulement fournir des indications, mais aussi contribuer à l’engagement citoyen pour l’observation environnementale.

À lire aussi : Ces citoyens qui mesurent la radioactivité de leur environnement

Marie Bellugue Duclos a reçu des financements du CNRS pour sa thèse. Elle utilise des micro-capteurs pour ses recherches.

Denis Machon a reçu des financements du CNRS et de l'ANR (France), du CRSNG (Canada) et du FRQ (Québec).

Michael Canva a reçu des financements du CNRS et de l’ANR (France), du CRSNG (Canada) et du FRQ (Québec).

07.01.2026 à 11:39

Une proposition de loi veut supprimer l’obligation d’utiliser un cercueil et relancer le débat sur la liberté des funérailles

Texte intégral (1249 mots)

Une proposition de loi déposée à la toute fin 2025 entend rouvrir un débat ancien mais de plus en plus actuel : celui du choix réel des modalités de disposition du corps après la mort, au-delà du seul face-à-face entre inhumation et crémation.

L’actualité du droit funéraire est très vivante ces dernières années et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Pour preuve, une proposition de loi a été déposée le 23 décembre 2025, proposition visant à rendre effective la liberté des funérailles à travers le développement d’alternatives à l’inhumation et à la crémation et s’inscrivant dans la lignée d’une proposition précédente visant à développer l’humusation, un sujet qui reste dans l’actualité depuis 2023 malgré une certaine instabilité politique.

Quel est l’objet de cette nouvelle proposition de loi ?

La proposition de loi no 2297 portée par le député LFI François Piquemal (4ᵉ circonscription de Haute-Garonne) vise « à rendre effective la liberté des funérailles ». Autrement dit, l’enjeu de ce texte n’est pas de promouvoir une alternative en particulier à l’inhumation et à la crémation mais d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux citoyennes et citoyens français quant au choix de leurs funérailles. Pour rappel, il s’agit normalement d’une liberté déjà inscrite dans la loi de 1887 sur la liberté des funérailles mais qui est souvent interprétée comme une liberté « contrainte » puisque cantonnée au choix entre inhumation ou crémation avec obligation de recourir à un cercueil dans les deux cas.

Ainsi, le texte propose de renforcer cette liberté par une mesure forte : l’abrogation de l’obligation d’utiliser un cercueil au profit d’une liberté de choix de l’enveloppe mortuaire (article 2), suivie d’une invitation à la reconnaissance légale d’alternatives à l’inhumation et la crémation (la terramation, l’humusation et l’aquamation sont ainsi nommées dans l’article 3 de la proposition).

Là est la différence majeure entre cette proposition de loi et celle de 2023 citée en introduction : la liberté de choix de l’enveloppe mortuaire. Autant les alternatives à l’inhumation et à la crémation commencent à être connues, autant il s’agit là d’une mesure totalement inédite qui vient porter un coup à plus de 200 ans de tradition juridique, l’obligation légale d’utiliser un cercueil datant d’un arrêté du préfet de Paris de 1801 pour des raisons d’hygiène.

Enfin, là où cette nouvelle proposition de loi rejoint la précédente, c’est sur la technique légistique de l’expérimentation. Les deux propositions proposent de passer par la voie de l’expérimentation avec un délai plus crédible pour la nouvelle proposition (5 ans) contre 6 mois seulement dans celle de 2023.

Une proposition inspirée par l’actualité internationale du droit funéraire

Cette nouvelle proposition de loi n’est pas une initiative isolée. Cela commence à faire plusieurs années que nous entendons parler de reconnaissances légales d’alternatives à l’inhumation et à la crémation. C’est le cas notamment aux États-Unis, en Allemagne et peut-être bientôt en Suisse.

Ce mouvement de légalisation dans le monde témoigne d’une nouvelle sensibilité écologique et de l’aspiration de nos concitoyens à davantage de liberté dans l’organisation des funérailles.

La France n’est d’ailleurs pas le seul pays à réfléchir à l’abrogation de l’obligation légale d’utiliser un cercueil. En région bruxelloise (Belgique) il est ainsi permis depuis janvier 2019 de s’affranchir du cercueil au profit d’un linceul. On reconnait ici la théorie défendue par Alexandre Flückiger, légisticien, selon laquelle « le droit d’un État voisin est susceptible de déployer des effets d’ordre recommandationnel sur un territoire limitrophe. Le droit étranger déploie dans ce contexte un effet symbolique qui agirait sur les comportements au même titre qu’une recommandation très implicite. »

La situation en France

Enfin, en dehors de la proposition de loi, il est possible de trouver plusieurs indicateurs sur le sol français qui démontrent un vif intérêt pour une plus grande liberté des funérailles et pour l’abrogation de l’obligation légale du cercueil.

À défaut de pouvoir supprimer le cercueil, certains réfléchissent à le rendre plus vert. À Saint-Étienne, la jeune entreprise Pivert Funéraire a ainsi créé un modèle pour crémation fabriqué à partir de déchet des industries sylvicoles et oléicoles.

D’autres organisent des colloques académiques sur le sujet. C’est l’exemple du colloque récent « Cercueil(s) & droit(s) », qui s’est tenu à l’Université Toulouse Capitole, le 28 novembre 2025.

D’autres encore mènent des expériences effectives sur le déploiement d’alternatives à l’inhumation et la crémation. C’est l’exemple de l’expérimentation sur des brebis qui a lieu dans l’Essonne à travers le projet ANR F-Compost.

En somme, les acteurs de la recherche et des pompes funèbres préparent le terrain pour que des projets, comme celui porté par cette proposition de loi, puissent voir le jour. Si une réserve pouvait être émise il y a quelques années sur l’intérêt du Parlement pour ces questions, il est permis de penser qu’à plus de cent ans la loi sur la liberté des funérailles pourrait bientôt connaître une nouvelle vie…

Jordy Bony a travaillé avec le comité de recherche de l'association Humo Sapiens, pour une mort régénérative qui œuvre pour promouvoir et expérimenter la terramation en France.

06.01.2026 à 16:53

Du sauveur à l’éboueur : comment les lycéens perçoivent leurs éco-délégués

Texte intégral (3207 mots)

Voilà cinq ans que les élèves du secondaire ont l’obligation d’élire des éco-délégués dans chaque classe. Dans les faits cependant, cette intention n’est pas toujours respectée, et les perceptions quant à leur rôle varient fortement d’un établissement à l’autre.

À quoi servent les éco-délégués ? « Je ne sais pas », « aucune idée », « on n’a pas d’infos », ont répondu la moitié des 380 lycéens interrogés au sujet de leur expérience de l’éducation au développement durable dans leur lycée. Pourtant, chaque établissement scolaire a l’obligation d’organiser l’élection d’au moins un éco-délégué par classe, et ce depuis 2020.

Considérés comme les « pivots du développement durable dans les établissements », l’État les exhorte à devenir les « acteurs du changement » au sein d’un « peuple de colibris », à travers la voix de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale.

Cinq ans après cette mise en place obligatoire des éco-délégués, « la tension entre ces injonctions et les réalités du terrain » déjà évoquée en 2023 par les chercheuses Évelyne Bois, Aurélie Zwang et Mandarine Hugon, est toujours palpable.

À lire aussi : Être éco-délégués au collège ou au lycée : quels moyens d’action ?

Un bilan difficile à dresser en l’absence de données officielles

Le ministère de l’éducation nationale affiche certes l’ambition de 250 000 éco-délégués et promeut des ressources et dispositifs d’appui (guides pratiques, prix de l’action de l’éco-délégué, etc.). Cependant, aucun recensement officiel n’est disponible, ni à l’échelle de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), ni à celle des académies, ni même parfois à celle des établissements. Il est donc compliqué de savoir si chaque classe compte actuellement une ou un éco-délégué. Le travail de terrain nous permet toutefois de déceler que cette obligation n’est pas toujours suivie dans les faits.

Pour tenter de comprendre malgré tout le rôle effectif des éco-délégués, plusieurs ressources sont néanmoins disponibles :

une enquête menée en 2023-2024 en région Bretagne auprès d’établissements engagés dans des projets d’éducation au développement durable (EDD), relevant de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, du secteur public ou privé, de la voie générale ou professionnelle.

les quelques travaux existants en science de l’éducation sur l’engagement des éco-délégués.

un discret et polémique rapport parlementaire portant sur l’animation des éco-délégués.

À la rencontre des éco-délégués

Des 380 répondants au questionnaire administré auprès de lycéens de Bretagne, 85 % indiquent la présence d’éco-délégués dans leur établissement, même au sein d’un lycée n’ayant pas encore mis en place le dispositif. Moins de 5 % déclarent être eux-mêmes éco-délégué au moment de l’enquête.

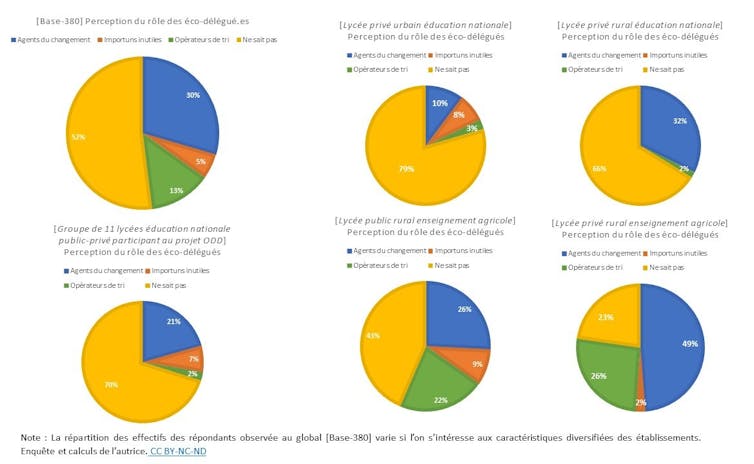

À la question « Quelles sont les activités menées par les éco-délégué·es ? », la réponse la plus fréquente (52 %) est donc « Je ne sais pas » ou sans réponse. La question étant ouverte, nous avons pu classer les réponses détaillées des 173 élèves ayant une idée des activités menées. Trois catégories d’acteurs peuvent alors se distinguer dans leurs perceptions du rôle des éco-délégués.

- Les « agents du changement » (30 %) : les éco-délégués sont avant tout perçus comme les prescripteurs des éco-gestes : ils « trouvent des activités sympas pour insister à ne pas polluer », note une lycéenne. Ils développent, souvent à l’aide de prestataires extérieurs, des nudges inspirés des théories du comportement, pour inciter à la préservation des ressources : une « affiche pour éteindre la lumière », un « autocollant qui se complète que lorsque l’on ferme la fenêtre », un « totem pour recycler le papier »… avec plus ou moins d’efficacité.

Ils peuvent aussi investir des espaces spécifiques, comme un potager, un jardin, un « club nature », ou contribuer à végétaliser la cour. Ils se réunissent souvent le midi, seul temps disponible pour les enseignants comme pour les élèves.

L’éco-délégué est parfois identifié comme l’ambassadeur dont on attend qu’il soit : celui qui « explique les actions et réfléchit à de nouvelles stratégies », qui « présente et propose les projets et motive les élèves », résument des enquêtés. Sa mission de sensibilisation peut progressivement consister à « s’interroger », « trouver des idées pour améliorer le monde pour plus tard », voire à « donner des cours aux camarades », énumèrent d’autres lycéens. Leurs actions « parfois petites mais qui font grandir le lycée » sont vues avec bienveillance. Ils contribuent à « améliorer la vie en communauté pour ne pas avoir à souffrir plus tard », assure une élève. Ils peuvent être perçus comme des innovateurs et apporter des solutions pour « sauver notre terre et l’améliorer », comme l’indique une éco-déléguée.

De façon très marginale, des actions en dehors de la sphère environnementale qui domine les discours sont parfois citées : comme de la sensibilisation sur le handicap, la mise en place de produits d’hygiène féminine ou des « boîtes à livres ».

« Les importuns inutiles » (5 %) : Pour certains, les éco-délégués ne font « rien », ou « pas grand-chose ». Leurs rencontres sont identifiées comme l’occasion de « rater les cours pour faire des réunions souvent inutiles » ou pour lesquelles « nous n’avons aucun retour », déplore un élève. Les élèves d’un lycée agricole public en zone rurale sont parmi ceux qui ont les mots les plus durs : les éco-délégués « nous cassent les oreilles » ou sont là « pour faire joli et apporter des idées qui n’aboutissent jamais ».

« Les opérateurs de tri » (13 %) : Les éco-délégués ramassent, trient, nettoient, compostent, luttent contre le gaspillage, construisent des poubelles, font des « clean walk » dans leurs lycées, dans leurs villes, sur les plages… Les déchets identifiés sont ceux qui sont visibles, comme le papier ou les mégots, alors que les déchets numériques qui ne cessent de croître ne sont pas mentionnés.

Agir sur les déchets demeure l’activité concrète la plus citée dans l’enquête : qu’elle soit l’unique action ou bien associée à d’autres, perçue de façon conforme aux attendus d’un éco-délégué « acteur du changement » ou de manière plus critique, comme chez ce lycéen qui ironise. « Ils ramassent les poubelles, on ne sait pas s’ils sont délégués ou éboueurs. »

Rappelons que la gestion des déchets dans un établissement scolaire public est une attribution des collectivités qui gèrent les bâtiments. Les projets des éco-délégués peuvent donc impliquer la collaboration d’agents de la collectivité qui sont rarement consultés et, au final, souvent dans l’incapacité de donner suite aux projets commencés, comme la création de composts abandonnés l’année suivante faute de personnel identifié pour les gérer. Il en est de même avec les actions des élèves autour des économies d’énergie dont la portée reste limitée face au défi que représente la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, décidée à un tout autre niveau.

Sans remettre en cause l’importance de la gestion des déchets pour la cause écologique et sociale, nous pouvons cependant nous questionner sur l’intérêt d’en faire la mission principale des éco-délégués. Peu de réflexions sur l’origine de ces déchets (surconsommation, obsolescence programmée, mauvaise qualité, réglementation non respectée) ont été observées. Or, sans remise en cause du système à l’origine de la production de ces déchets, les éco-délégués risquent bien de n’occuper qu’une « fonction utilitariste au service des politiques libérales de croissance », pour reprendre les termes des chercheurs Jean-Marc Lange et Angela Barthes.

Un fort effet établissement

Le dispositif des éco-délégués peut également être perçu de manière très différente selon les contextes d’établissements. Dans l’enquête de terrain, les élèves de l’enseignement agricole considèrent les éco-délégués comme des « agents du changement » ou des « opérateurs du tri » dans une proportion supérieure aux attentes. Les élèves de l’éducation nationale suivant une voie de formation générale sont eux beaucoup plus que prévu à répondre ne pas savoir quelles sont les missions des éco-délégués.

Plus surprenant, les élèves d’un lycée pourtant labellisé « établissement en démarche de développement durable (E3D) » et ceux ayant participé à un projet régional sur les ODD (Objectifs de développement durable définis par les Nations unies) sont ceux qui affichent le plus haut pourcentage des « Je ne sais pas » (79 % et 70 %). À l’inverse, les élèves d’un lycée n’ayant pourtant pas encore organisé d’élections d’éco-délégués sont ceux qui les considèrent le plus comme « agents du changement » (49 %).

L’analyse du questionnaire indique par ailleurs que les perceptions des activités des éco-délégués ne varient pas significativement selon le genre, le niveau scolaire ni même selon le vécu scolaire : les élèves se déclarant en réussite ou en échec scolaire et les élèves déclarant avoir une expérience positive ou négative de leur scolarité ont des taux de réponse équivalents. Ainsi, l’effet établissement semble agir plus que le profil socio-scolaire des élèves sur leur perception du rôle de l’éco-délégué. Ces premiers résultats mériteraient cependant d’être consolidés à une échelle plus importante.

Enfin, qu’elle soit conforme aux prescriptions du ministère, restreinte aux déchets ou plus critique, la perception du rôle des éco-délégués se cantonne à la sphère écologique. Les systèmes politiques et économiques à l’origine de l’épuisement des ressources et de la surproduction de déchets ne sont quasiment jamais mentionnés. Cette dépolitisation de la question écologique, notamment dans un contexte scolaire, et « l’invisibilisation des enjeux sociaux » qui l’accompagne sont une tendance déjà bien repérée par les recherches en éducation, comme en témoigne le récent ouvrage d’Irène Pereira sur l’éco-pédagogie (2024).

Quant au profil socio-scolaire des éco-délégués, sans étude statistique nationale, difficile de dresser le portrait type. Le rapport parlementaire réalisé sur ce sujet par une députée de la majorité, dresse un panorama assez mitigé. Le dispositif des éco-délégué est accusé de renforcer les stéréotypes de genre en confiant les tâches du « care », et notamment du maintien de la propreté des lieux, aux filles plus qu’aux garçons. Constat déjà largement documenté en sociologie.

Si les éco-délégués perçoivent bien que l’on attend d’eux qu’ils soient force de propositions, ils sont pourtant dirigés, de manière explicite ou plus implicite, vers les actions déjà en cours ou impulsées par leurs encadrants, considérées comme réalisables et « allant dans le bon sens ». Un acteur du changement donc, mais dans les limites de l’acceptable.

Parmi les éco-délégués interrogés pendant l’enquête, certains s’épanouissent clairement dans leur mission, regrettent parfois qu’elle ne puisse pas s’étendre davantage ou se pérenniser d’une année sur l’autre ou d’un établissement à l’autre. Pour d’autres, elle est synonyme d’usure ou de déception, comme en témoigne cet éco-délégué élève de seconde (lycée privé, zone rurale) :

« C’est bien gentil de faire les petits gestes, mais un moment il va falloir faire les grands, et c’est pas le gouvernement qui s’en occupe. »

Tantôt colibris, tantôt ambassadeurs, tantôt sauveurs, tantôt éboueurs… les éco-délégués cumulent ainsi les casquettes sans véritables moyens pour agir, alors même que les défis auxquels ils sont censés répondre ne cessent de croître dramatiquement.

Certes, nous pouvons convenir que les cinq dernières années n’ont pas été de tout repos pour le milieu scolaire : crise sanitaire de la Covid et huit ministres de l’éducation nationale qui se sont succédé. Cependant, nous pouvons constater qu’après un engouement pour les enjeux de développement durable post-COP21, les moyens attribués au déploiement de l’éducation au développement durable peinent encore à être rassemblés à la hauteur des objectifs auxquels la France continue de s’engager, COP après COP.

À lire aussi : De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique

Lise Trégloze a reçu une bourse de recherche doctorale de la région Bretagne (dispositif ARED).