19.01.2026 à 16:12

L’« enshittification » en cinq étapes des publications scientifiques

Texte intégral (1704 mots)

Devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars, l’édition académique adopte des mécanismes proches de ceux des géants du numérique. Revues commerciales, frais de publication et indicateurs de performance redessinent en profondeur le paysage de la recherche.

Lorsque l’écrivain Cory Doctorow a introduit le terme « enshittification » ou « merdification » en bon français en 2023, il a mis des mots sur un phénomène que de nombreux utilisateurs avaient déjà constaté dans leur vie quotidienne. Les plateformes de réseaux sociaux, les sites de commerce en ligne et les moteurs de recherche qu’ils utilisaient s’étaient visiblement dégradés en qualité. Beaucoup de ces sites se mettaient à privilégier les contenus provenant des annonceurs et d’autres tiers. Le profit était devenu l’objectif principal.

Doctorow décrit ce déclin comme une spirale mortelle : les plateformes en ligne offrent d’abord de la valeur à leurs utilisateurs, avant de déplacer progressivement leur attention vers l’extraction de valeur, sans grand souci des conséquences.

Mais nos recherches récentes, publiées dans Organization, montrent que l’enshittification ne se limite pas au monde en ligne. Elle est désormais visible dans l’édition académique et se déploie en cinq étapes. Les mêmes forces qui vident les plateformes numériques de leur substance façonnent la manière dont une grande partie de la recherche est produite, évaluée et publiée.

Le grand business de l’édition académique commerciale

L’édition académique a connu une croissance importante ces dernières années. Entre 2016 et 2022, le nombre d’articles indexés dans les principales bases de données est passé de 1,92 million à 2,82 millions. Le secteur aurait généré plus de 16 milliards d’euros par an.

À ce titre, l’édition académique rivalise avec les industries de la musique et du cinéma. Certains éditeurs affichent des marges bénéficiaires comparables à celles de géants de la tech, comme Microsoft et Google.

Cette expansion s’est accompagnée de signes d’enshittification. L’essor des grandes revues en libre accès et des revues prédatrices privilégie le profit au détriment de l’intégrité scientifique. Cela a entraîné une explosion des publications de faible qualité. Nombre d’entre elles se présentent comme des contributions à des « numéros spéciaux ».

Ces tendances font écho à la dégradation observée sur les plateformes en ligne, où la valeur pour les utilisateurs est sacrifiée au profit du gain financier. Ces parallèles nous ont conduits à enquêter sur les forces qui transforment la communication scientifique.

La recherche comme marchandise commerciale

Depuis les années 1980, l’édition académique a connu une marchandisation progressive. Elle est désormais façonnée par la rentabilité, la concurrence et les indicateurs de performance. Les universités ont adopté des pratiques de gestion inspirées du marché et s’appuient de plus en plus sur des indicateurs de performance pour évaluer leur personnel.

La science s’achète et se vend. Elle se trouve de plus en plus modelée par les financements venus du privé et par une logique managériale. Les chercheurs ont qualifié ce tournant – illustré par l’édition académique commerciale – de « capitalisme académique ». Il influence les recherches menées, leur évaluation et l’évolution des carrières.

Le mouvement « open access » visait à l’origine à rendre le savoir plus largement accessible. Cependant, de grands éditeurs, dont Wiley, Elsevier et Springer Nature, y ont vu un moyen de faire peser leurs coûts de production sur les auteurs – tout en générant des revenus supplémentaires.

Les éditeurs ont instauré des frais de traitement des articles, élargi leurs services et lancé de nouveaux titres afin de capter des parts de marché. Lorsque la revue très prestigieuse Nature a annoncé son option « open access » en 2021, celle-ci s’accompagnait de frais pouvant atteindre 9 500 euros par article pour les auteurs.

Le passage aux « frais de traitement des articles » a suscité des inquiétudes quant au déclin de la qualité et de l’intégrité de la recherche. À l’autre extrémité du spectre, on trouve des revues prédatrices qui imitent les véritables revues en libre accès, mais facturent des frais sans proposer ni évaluation par les pairs ni encadrement éditorial.

Ces plateformes prédatrices publient des travaux de faible qualité et utilisent souvent des appellations trompeuses pour paraître crédibles. Avec environ 15 000 revues de ce type en activité, l’édition prédatrice est devenue une industrie majeure et contribue à l’enshittification de l’édition académique.

Ces dynamiques renforcent – et sont renforcées par – la culture bien ancrée du « publish or perish » dans le monde académique.

La « merdification » académique

À partir de ces tendances, nous avons identifié une spirale descendante en cinq étapes dans l’enshittification de l’édition académique.

La marchandisation de la recherche déplace la valeur du mérite intellectuel vers la commercialisation.

La prolifération des revues en modèle « Pay-to-Publish » (« payer pour publier ») s’étend et touche aussi bien les revues d’élite que les revues prédatrices.

Un déclin de la qualité et de l’intégrité s’ensuit, lorsque les revues, guidées par le profit, compromettent l’évaluation par les pairs et la supervision éditoriale.

Le volume même des publications rend difficile l’identification des travaux faisant autorité. Des revues frauduleuses diffusent des articles canulars et des contenus piratés.

L’enshittification s’installe. Le système académique est submergé par la quantité, déformé par des logiques de profit et dépouillé de sa finalité première : faire progresser le savoir.

Faire de l’édition académique un bien public

Nos recherches constituent un avertissement face à l’enshittification. Il s’agit d’un problème systémique qui menace la valeur et le développement de l’édition académique. Le monde universitaire est de plus en plus guidé par des indicateurs. En conséquence, la qualité de la recherche est jugée davantage à l’aune du lieu de publication qu’à celle de sa valeur intrinsèque.

Mais pourquoi les utilisateurs (et les universitaires) ne se détournent-ils pas tout simplement de cette expérience « enshittifiée » ? La réponse est la même que pour de nombreuses plateformes en ligne : l’absence d’alternatives crédibles rend le départ difficile, même lorsque la qualité se dégrade.

Enrayer cette tendance demande d’agir et de créer des alternatives. Celles-ci passent notamment par une réévaluation des critères d’évaluation, une moindre dépendance aux éditeurs commerciaux et une plus grande équité mondiale dans la recherche.

Certaines alternatives prometteuses existent déjà. Les modèles d’édition coopératifs, les archives institutionnelles et des initiatives politiques telles que la Coalition for Advancing Research Assessment plaident tous en faveur d’évaluations plus larges et plus pertinentes de l’impact scientifique.

Refaire de l’édition académique un bien public nécessitera un retour à des modèles à but non lucratif et à des systèmes de libre accès durables. La qualité, l’accessibilité et l’intégrité doivent primer sur le profit. Un changement est indispensable pour protéger la finalité essentielle de la recherche académique : faire progresser les connaissances dans l’intérêt public.

Martina Linnenluecke reçoit des financements de l’Australian Research Council (ARC) ainsi que de l’Australian Investment and Securities Commission (ASIC) pour le projet « Climate Related Financial Disclosure - External Capacity Building ».

Carl Rhodes ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:07

Apprendre de ses erreurs : comment former les étudiants à rebondir après un échec

Texte intégral (1242 mots)

On ne peut progresser sans se tromper. Comment dès lors inviter les étudiants à ne plus craindre l’erreur mais à la voir comme une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences ? Exemple à travers un dispositif d’apprentissage par l’action.

Dans un système classique de cours magistraux, l’enseignant est considéré comme dépositaire d’un savoir à transmettre, et le résultat de cette transmission est évalué par des contrôles de connaissances réguliers. L’erreur y est encore souvent appréhendée par les élèves comme un échec plutôt que comme un tremplin vers l’apprentissage.

Or on ne peut progresser sans se tromper. Se pose alors la question de proposer aux étudiants des cadres les incitant à prendre des risques, à oser agir, se tromper et en tirer des apprentissages.

Nous avons pu observer la mise en œuvre de ce type de démarche dans un dispositif pédagogique expérientiel à l’EM Strasbourg, au sein de l’Université de Strasbourg, au fil de 4 promotions successives. Au total, 40 étudiants s’y sont engagés durant leurs trois années de bachelor en conduisant des projets entrepreneuriaux ou des missions pour des organisations.

C’est en se retrouvant ainsi mis en situation, sur le terrain, qu’ils se rendent compte de leur manque de compétences et vont lire, rencontrer des experts et partager leurs apprentissages avec d’autres étudiants pour être capables de surmonter les défis qui se présentent à eux.

Les compétences ainsi développées leur permettent d’alimenter le portfolio nécessaire à leur diplomation sans suivre de cours et en apprenant de leurs actions. Cette pédagogie « Team Academy » a été créée il y a plus de vingt-cinq ans à l’Université des sciences appliquées de Jyväskylä en Finlande.

Apprendre à prendre ses responsabilités

Tout au long de leur formation, les apprenants sont encadrés par une équipe d’enseignants coachs formés à cette pédagogie et chargés de garantir un cadre bienveillant et sécurisant. Les étudiants sont invités à vivre ainsi dans une boucle d’apprentissage où alternent l’action et la réflexivité permettant de lier les actions, les lectures et les rencontres d’experts.

Dans cette dynamique, nier sa responsabilité au moment d’expliquer une erreur, en invoquant des causes externes ou non contrôlables (comme « C’est la faute des autres » ou « L’environnement n’est pas favorable »), peut engendrer des comportements indésirables, alors que reconnaître sa responsabilité favorise des postures permettant d’atteindre un résultat concret et d’apprendre. C’est ce que nous avons constaté : lorsque les étudiants parlent de leurs erreurs, ils le font en disant « je » ou « nous » : s’attribuer une part de la responsabilité apparaît comme un préalable pour apprendre.

Cependant, les étudiants relèvent le caractère douloureux de l’erreur qui « fait mal au cœur » et « peut rapidement faire peur ». Une fois comprise et acceptée, celle-ci semble prendre une coloration plus « positive » et constructive. Ils la perçoivent comme un « challenge » à relever. Le concept d’erreur devient à leurs yeux inhérent à l’action, à mesure que les trois ans de formation se déroulent.

Ainsi, plongés dans une culture de valorisation de l’erreur, les étudiants relatent :

« Il n’y a pas eu d’erreurs, il n’y a eu que des apprentissages [et des] occasions de progresser. »

En partant de leurs erreurs, les étudiants considèrent avoir acquis des compétences tant au niveau des « soft skills » (persévérance pour mener à bien un projet entrepreneurial ; régulation des émotions (pour « passer outre et avancer ») que des « hard skills » (meilleure maîtrise de « la gestion de projet »).

La culture de l’erreur apprenante vécue dans leur formation les conduit aussi à revisiter leur conception de la réussite entrepreneuriale de façon plus réaliste :

« Un entrepreneur qui réussit aujourd’hui dans son business, c’est un entrepreneur qui a osé se planter, qui a osé arrêter […] pour moi, c’est vraiment inspirant […] [de] savoir quelles sont les erreurs qu’ils ont faites, pour ne pas les refaire. »

Déconstruire la culture de la performance

Pour leur emploi après leur formation, certains étudiants rêvent d’un environnement de travail valorisant une culture similaire, mais ils s’interrogent sur le décalage possible entre leur univers d’études et le monde professionnel : « Ce n’est pas la réalité. On est tellement dans une bulle. On est dans notre monde… l’erreur est acceptée. Dans d’autres boîtes, l’erreur… Il faut quand même faire attention. »

Les étudiants se sont appuyés sur les deux rôles qu’un apprenant engagé dans un dispositif d’apprentissage par l’expérience peut investir :

dans leur rôle d’apprenants, ils choisissent d’interpréter l’erreur comme une opportunité d’apprendre. Les étudiants cherchent à développer des compétences personnelles en dédramatisant l’objectif de réussite du projet ;

dans leur rôle d’acteurs, ils parviennent à interpréter l’erreur comme un défi à relever.

Ces deux stratégies permettent de diminuer l’intensité émotionnelle associée aux erreurs pour, dans le premier rôle, se focaliser sur l’acquisition de compétences nouvelles et, dans le second, rechercher des solutions au problème.

Cette forme d’apprentissage par l’erreur exige un travail de déconstruction de la culture de la réussite et de la performance, dont le résultat est en grande partie dépendant de l’intensité des efforts consentis par les étudiants.

Pour les pédagogues souhaitant introduire un apprentissage par l’erreur, notre recherche met en lumière la nécessité d’organiser un espace résolument bienveillant pour partager les questionnements, les difficultés et les erreurs, et de l’inscrire dans un temps suffisamment long pour modifier les représentations et les comportements.

Olga Bourachnikova, chercheuse et entrepreneuse, a participé à la rédaction de cet article avec Odile Paulus, maîtresse de conférences en gestion à l’EM Strasbourg, Sonia Boussaguet, professeure associée à la Neoma Business School, Julien de Freyman, professeur associé à la South Champagne Business School et Caroline Merdinger-Rumpler, maîtresse de conférences en management des organisations de santé à l’EM Strasbourg.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

19.01.2026 à 16:06

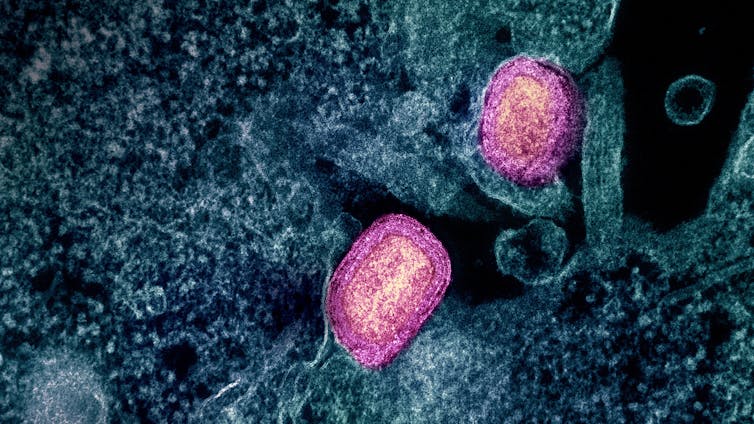

« Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête

Texte intégral (3608 mots)

Le mpox (parfois encore appelé « variole du singe ») est une zoonose, autrement dit une maladie se transmettant de l’animal à l’humain, et inversement. Après un minutieux travail d’enquête, les scientifiques ont identifié les principaux suspects soupçonnés d’abriter le virus. Une découverte qui permet non seulement de mieux comprendre l’émergence de la maladie, mais aussi l’évolution du virus.

Ces dernières années, la maladie due au virus mpox (anciennement appelée « monkeypox », ou « variole du singe » en français) a beaucoup fait parler d’elle. Elle a en effet été à l’origine d’une émergence mondiale en 2022 qui avait alors touché 75 pays. En 2024, plusieurs pays d’Afrique centrale ont connu une recrudescence du nombre de cas ainsi que l’émergence d’une nouvelle souche virale. À ces deux occasions, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré que la maladie était une « urgence de santé publique de portée internationale ». Si la maladie ne constitue plus, à l’heure actuelle, une telle urgence (l’OMS a levé sa dernière alerte en septembre 2025), elle continue à circuler, en particulier dans les zones où elle est endémique.

Depuis plusieurs années, les scientifiques mènent des investigations pour y trouver son réservoir naturel, autrement dit l’animal qui abrite le virus sans tomber gravement malade, et à partir duquel d’autres espèces peuvent se contaminer. La maladie à mpox est en effet une zoonose, autrement dit une maladie infectieuse qui passe de l’animal à l’être humain.

Certains suspects ont particulièrement retenu leur attention : les écureuils arboricoles appartenant au genre Funisciurus. Mais lesquels, exactement ? Pour le savoir, les spécialistes de la classification animale (aussi appelée « systématique ») ont croisé études du phénotype (l’apparence des animaux) et analyses de leur ADN. Ce qu’ils ont découvert éclaire non seulement l’histoire de ces écureuils, mais aussi celle du virus.

Une maladie qui inquiète l’Organisation mondiale de la santé

Le virus à l’origine de la maladie monkeypox (mpox) (littéralement « variole du singe », autre appellation de cette pathologie) tient son nom de sa découverte en 1958 chez des macaques de laboratoire originaires d’Asie. Toutefois, dans les années 1970, les scientifiques ont compris que ce virus n’avait en réalité aucun lien avec l’Asie. C’est en effet à cette époque que sont décrits les premiers cas humains dans des villages des forêts d’Afrique centrale (bassin du Congo) et d’Afrique de l’Ouest (forêts de Haute et de Basse Guinée).

Les symptômes associés à la maladie incluent fièvre, céphalées (maux de tête), lymphadénopathies (augmentation de taille des ganglions lymphatiques) et douleurs musculaires. Ils s’accompagnent d’une éruption cutanée plus ou moins étendue sous forme de macules (taches sur la peau), de papules (lésions dermatologiques), qui évoluent en vésicules et pustules.

Depuis quelques années, le virus monkeypox inquiète l’OMS, car le nombre de cas est en constante augmentation avec des taux de létalité pouvant atteindre 12 % dans le cas des formes virales originaires d’Afrique centrale.

Une première épidémie majeure a eu lieu en 2022 et 2023 avec plus de 100 000 cas répertoriés dans le monde. Elle a essentiellement affecté la communauté homosexuelle masculine. On sait désormais qu’elle a débuté au Nigeria, en Afrique de l’Ouest, vers 2017. Le taux de létalité durant cette pandémie a été estimé à 0,1 %.

Une deuxième épidémie majeure sévit actuellement en Afrique. Elle s’est déclarée en 2023 au Sud-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et s’est ensuite répandue dans d’autres pays voisins, cette fois-ci principalement par transmission hétérosexuelle. On comptait jusqu’à des centaines de cas par semaine, le taux de létalité (globalement estimé à 4 %) pouvant atteindre jusqu’à 11 % chez les enfants de moins de 5 ans.

Diverses espèces de mammifères susceptibles à l’infection

La transmission interhumaine du virus monkeypox se fait essentiellement par contact cutané avec des lésions contenant du liquide infecté par des particules virales. Des contacts avec des muqueuses peuvent aussi être infectants. Toutefois, l’être humain n’est pas le seul à être infecté par le virus monkeypox : celui-ci a été trouvé également chez plusieurs autres espèces de mammifères, principalement des primates et des rongeurs.

L’origine animale des cas index (le cas index est le premier cas humain d’une chaîne de transmission ou d’une épidémie) reste néanmoins peu documentée. Il est toutefois acquis que des mammifères sauvages des forêts tropicales humides sont en cause dans le passage du virus à l’être humain.

Que sait-on au juste des hôtes qui servent de réservoir au mpox, autrement dit des mammifères chez lesquels le virus évolue, se diversifie et à partir desquels une transmission peut se faire à d’autres mammifères dont l’être humain ?

Un virus qui se cacherait dans un écureuil

Il est très probable que, dans la nature, la transmission entre espèces animales se fasse aussi par contact cutané avec des lésions infectées de l’hôte réservoir (autrement dit l’animal qui héberge le virus, mais ne tombe que peu ou pas malade) vers les hôtes receveurs. Chez l’être humain, ce cas de figure pourrait survenir par exemple lors de la chasse, au cours du portage ou du dépeçage des animaux, etc.

Depuis les années 1980, les écureuils arboricoles du genre Funisciurus sont régulièrement cités dans la littérature scientifique en tant que réservoir du virus monkeypox. Ce genre d’écureuils inclut une dizaine d’espèces, dont la plupart vivent exclusivement dans les forêts tropicales humides d’Afrique.

Mesurant de 15 à 20 centimètres, (hors queue, dont la longueur est équivalente à celle de leur corps), ces petits écureuils arboricoles tirent leur nom usuel

– « écureuil à cordes », ou « rope squirrels » en anglais – de leur agilité à grimper le long de branches et de lianes aussi fines que des cordes. Leur autre appellation, « écureuils rayés africains » (« African stripe squirrels ») fait référence aux rayures présentes sur leurs flancs.

Omnivores, ils se nourrissent principalement de fruits et de graines, mais leur régime alimentaire comprend aussi des tiges et des pousses ainsi que des insectes. Diurnes, ils dorment dans des nids sphériques similaires à ceux de l’écureuil européen, le plus souvent construits avec des feuilles, des fibres et des brindilles dans les fourches des branches, ou parfois dans les trous des arbres, au sol ou dans des terriers.

Comme beaucoup d’autres mammifères des forêts, ils sont chassés par les êtres humains, essentiellement par les enfants. Cela pourrait expliquer le fait que de nombreux cas index soient de jeunes garçons qui grimpent dans les arbres pour les piéger.

Le mpox a en effet été isolé chez un écureuil de l’espèce Funisciurus anerythrus en RDC en 1986. Plusieurs autres équipes l’ont depuis retrouvé chez d’autres écureuils de la même espèce collectés en Afrique centrale, et des anticorps dirigés contre lui ont aussi été détectés dans le sang de ces animaux (preuve d’un contact avec le virus), et cela avec des prévalences supérieures à 50 % (c’est-à-dire chez plus de la moitié des animaux collectés).

Par ailleurs, la niche écologique (autrement dit l’habitat préférentiel) de l’écureuil F. anerythrus est celle qui correspond le mieux avec la distribution géographique du virus monkeypox.

Tous ces éléments suggèrent que l’espèce F. anerythrus est le principal hôte réservoir du virus monkeypox en Afrique centrale.

Ne pas se tromper d’écureuil

Très récemment, une étude a révélé qu’une autre espèce appartenant au genre Funisciurus était à l’origine d’une épidémie de monkeypox qui s’est propagée au sein d’une colonie de singes verts mangabeys (Cercocebus atys), en Côte d’Ivoire.

Selon les auteurs qui ont décrit ce cas dans la littérature scientifique, les primates auraient été contaminés à la suite d’un contact avec des écureuils de l’espèce Funisciurus pyrropus, la seule du genre Funisciurus actuellement décrite dans les forêts ivoiriennes et dans celles des pays avoisinants. Selon certaines observations, ces écureuils feraient partie, au moins occasionnellement, du régime alimentaire des mangabeys.

Cependant, les travaux de systématique (la science de la classification des espèces) que nous avons menés ont révélé que le coupable n’avait pas été correctement identifié.

Lors d’une précédente étude, nous avions en effet comparé la niche écologique (l’habitat préférentiel) du virus mpox à celle de chacun des mammifères qui potentiellement pouvaient constituer son réservoir (pour lesquels le virus ou des anticorps dirigés contre ce virus avaient été mentionnés dans la littérature). Ces comparaisons nous ont permis de fournir un classement des réservoirs les plus probables.

Les quatre premiers de ce classement étaient tous des rongeurs arboricoles et deux d’entre appartenaient au genre Funisciurus : le premier étant Funisciurus anerythrus et le troisième étant Funisciurus pyrropus. Nos analyses des niches écologiques ont aussi révélé que les distributions géographiques de ces deux espèces fournies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) étaient erronées. Cela nous a amenés à entreprendre une étude plus approfondie sur la systématique de ces écureuils.

Une réponse dans les collections muséales

En étudiant les spécimens naturalisés de Funisciurus conservés dans différents muséums d’histoire naturelle, dont le Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren (Belgique), le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (France) et le Field Museum de Chicago (États-Unis d’Amérique), nous avons fait une découverte intéressante.

L’examen des pelages des spécimens de collection a révélé que les deux groupes de F. pyrropus (présents en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest) ont une coloration de pelage distincte. Ceux d’Afrique centrale ont les flancs contrastés avec un dos gris foncé/brun et un ventre blanc pur. Les spécimens d’Afrique de l’Ouest ont quant à eux un dos gris foncé/brun séparé du ventre blanc par une large bande rougeâtre/orange, qui se prolonge sur les membres antérieurs et postérieurs.

Ce constat nous a conduits à émettre l’hypothèse que les écureuils Funisciurus vivant en Côte d’Ivoire n’appartenaient pas à l’espèce F. pyrropus, mais à une autre espèce.

Pour confirmer ces observations, nous avons analysé les séquences ADN correspondant aux différents spécimens présents dans les collections des muséums. Les résultats ont révélé que, en Afrique de l’Ouest (notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Liberia et en Guinée), les écureuils appartenaient bien à une autre espèce que F. pyrropus, précédemment nommée Funisciurus leucostigma par le zoologiste néerlandais Coenraad Jacob Temminck en 1853. Cette dernière espèce est endémique à l’Afrique de l’Ouest, ce qui signifie qu’elle ne vit que dans cette région. En revanche, les deux espèces F. anerythrus et F. pyrropus sont uniquement présentes en Afrique centrale (notamment en RDC, au Gabon et au Burundi).

Comme nous allons le voir, cette distinction a des implications en matière de compréhension de la façon dont le virus mpox a coévolué avec ses réservoirs écureuils.

Écureuils différents, virus différents

Ces résultats de systématique animale peuvent sembler, de prime abord, anodins. Ils permettent pourtant de mieux comprendre l’évolution du virus monkeypox.

On sait en effet qu’il existe deux groupes distincts de virus mpox (on parle de « clade viral ») : les virus appartenant au clade I (lui-même subdivisé en sous-clades Ia et Ib) et les virus du clade II (subdivisé en sous-clades IIa et IIb, ce dernier ayant été à l’origine de la flambée mondiale de 2022).

Selon l’OMS, le clade I semble avoir un taux de létalité plus important que le clade II). Toutefois, la mortalité dépend également de divers autres facteurs tels que la qualité de la prise en charge, l’état de santé du patient et son âge (elle est particulièrement élevée chez les enfants âgés de moins de 5 ans dans les régions d’endémie).

Ces deux groupes sont présents dans deux régions distinctes, de part et d’autre du fleuve Sanaga au Cameroun : les virus du clade I circulent en Afrique centrale (des cas index de la maladie ont été détectés en RDC, en République du Congo, en République centrafricaine, au Gabon et au sud du Cameroun), tandis que les virus du clade II sont présents en Afrique de l’Ouest (on a répertorié des cas index en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone, au Nigeria et à l’ouest du Cameroun).

Il semblerait que le fleuve Sanaga, en tant que barrière géographique empêchant la dispersion des écureuils, ait joué un rôle clé dans l’émergence de deux clades viraux. Pour le comprendre, il faut s’intéresser aux écureuils : nos analyses ont non seulement démontré que F. anerythrus et F. leucostigma sont des espèces sœurs, mais aussi que la distribution des virus du clade I en Afrique centrale correspond à celle de la niche écologique de l’espèce F. anerythrus et que la distribution des virus du clade II en Afrique de l’Ouest correspond quant à elle à la niche écologique de l’espèce F. leucostigma.

Nos résultats suggèrent que les populations ancestrales des deux espèces d’écureuil se sont retrouvées isolées de chaque côté du fleuve Sanaga voici plusieurs centaines de milliers d’années, ce qui a conduit à leur divergence génétique et phénotypique, menant ainsi à la naissance de deux espèces distinctes, F. anerythrus et F. leucostigma.

On peut raisonnablement envisager que le franchissement du fleuve a pu être favorisé par son niveau plus bas lors d’une période glaciaire du pléistocène, ou bien que la Sanaga a été contournée à une époque où des forêts denses recouvraient les savanes au nord-est du fleuve.

Cette séparation des écureuils a mené à l’isolement de deux souches virales, l’une incluant l’ancêtre du clade I et ses descendants en Afrique centrale et l’autre regroupant l’ancêtre du clade II et ses descendants en Afrique de l’Ouest.

Autrement dit, la séparation des clades viraux I et II est concomitante de l’événement de spéciation ayant conduit à l’isolement des espèces F. anerythrus et F. leucostigma de part et d’autre du fleuve Sanaga.

Il s’agit là d’un bel exemple suggérant une coévolution entre le virus et son hôte réservoir. L’évolution naturelle des virus étant dépendante de leur hôte réservoir, elle est limitée géographiquement par la capacité de dispersion des animaux qui les hébergent.

Évidemment, cette règle n’est pas immuable. Lorsque la barrière d’espèce est franchie, notamment lorsqu’un virus passe à l’être humain, ce dernier peut, à plus ou moins long terme, devenir lui-même hôte réservoir. Cela peut entraîner des changements importants dans la dynamique évolutive du virus.

Les fleuves ne constituent plus, depuis longtemps, des barrières aux déplacements de notre espèce, lesquels peuvent donner aux virus de nombreuses opportunités de se diffuser bien au-delà de leurs territoires initiaux…

Alexandre Hassanin a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).

Antoine Gessain a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (Afripox project. ANR 2019 CE-35), de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science et de l'Union Européenne dans le cadre du projet ZOOSURSY (CAN° 700002203).