05.02.2026 à 16:31

Parlez-vous l’« algospeak » ? Les dessous d’une néologie particulière

Texte intégral (1647 mots)

Aujourd’hui, les contenus en ligne sont massivement surveillés par des algorithmes chargés de filtrer ce qui est jugé sensible ou contraire aux règles des plateformes (propos injurieux ou insultes). Pour continuer à s’exprimer malgré ces restrictions, les internautes ont développé ce que l’on appelle désormais l’« algospeak ». Mais exprimer quoi ? Comment ? Pourquoi ? Et à quel prix ?

Le mot « algospeak » est formé des termes anglais algo, troncation d’« algorithme », et speak, « parler ». À ce jour, il reste cependant un néologisme non référencé dans les dictionnaires généralistes les plus connus. Il désigne un ensemble de pratiques linguistiques consistant à modifier volontairement la forme ou le sens des mots afin d’évoquer des sujets considérés comme problématiques par les plateformes en échappant à la détection automatisée. Du point de vue de la néologie (analyse de la (re)création des mots), on parle de « néologismes de forme » (modifications graphiques, substitutions phonétiques…) et de « néosémies » (glissements ou détournements de sens).

L’objectif de l’algospeak est double. Il s’agit, d’une part, d’éviter des sanctions telles que la suppression du contenu ou même du compte ; d’autre part, de rester compréhensible par les autres utilisateurs. Il ne s’agit pas seulement d’inventer de nouveaux mots, mais de négocier en permanence avec des systèmes de contrôle automatisés.

Comment parler « algo » ?

Les travaux anglophones consacrés à l’algospeak sont relativement nombreux. Nous pouvons notamment trouver des recensements de termes observés. En revanche, les études francophones restent lapidaires ; c’est pourquoi la constitution de corpus spécifiques représente aujourd’hui un enjeu majeur pour la recherche en néologie (et en argotologie contemporaine). Nous recherchons activement des informateurs pour nous aider à finaliser une typologie.

Concrètement, comment contourne-t-on un filtre lexical en français ?

Un émoji (🍆) peut se substituer à un mot, une graphie peut être altérée en remplaçant des lettres par des chiffres (la « v10lence »), ou en lui incorporant des points entre chaque lettre (le s.u.i.c.i.d·e), des astérisques peuvent remplacer des lettres (le v***) voire peuvent être finalement supprimées : il est possible de nommer avec une seule lettre (le V). Des périphrases et des métaphores peuvent permettre, également, d’évoquer indirectement certaines réalités. Nous pourrions ajouter que dans les contenus audiovisuels, un bip sonore peut masquer un terme problématique (comme une image peut être brièvement floutée afin de préserver la visibilité d’une vidéo).

La compréhension de ces messages suppose une compétence interprétative particulière. Le destinataire doit être capable d’assembler différents indices et de reconnaître des conventions implicites. L’algospeak repose ainsi sur une forme de connivence linguistique, où la compréhension n’est jamais totalement garantie.

Argot et « algo »

À bien des égards, l’algospeak peut sembler familier : il n’est pas sans rappeler des formes connues de création ou d’innovation linguistique. Il fait par exemple penser aux formes scripturales du célèbre « langage SMS » d’antan…

Mais surtout, il présente des affinités avec les pratiques argotiques néologiques qui reposent elles aussi sur le détournement du sens et de la forme des mots afin de permettre une communication entre initiés. Dans ces deux cas, il s’agit d’une néologie fonctionnelle : le langage est transformé pour répondre à une contrainte précise.

Cependant, il nous faut nommer ici au moins deux différences majeures qui distinguent l’algospeak de l’argot « classique ». D’abord, l’argot est de tradition orale, au contraire de l’algospeak. Ensuite, la contrainte n’est plus principalement sociale, mais algorithmique. Là où l’argot visait souvent à se distinguer d’un groupe dominant ou à exclure en tout cas certains interlocuteurs humains, l’algospeak cherche avant tout à devenir invisible pour des systèmes d’intelligence artificielle.

Les locuteurs ne cherchent pas nécessairement à marquer une identité collective forte, mais à rendre leurs propos indétectables par des dispositifs dont les règles sont changeantes et rarement explicitées. Il s’agit de dire autrement ce qui ne peut plus être dit directement.

Un caractère éphémère ?

L’algospeak est, par définition, un langage éphémère. Dès qu’une expression est repérée par un filtre automatique, il perd sa valeur stratégique et doit être remplacé. On peut ainsi parler d’une véritable obsolescence programmée du langage, où l’éphémère constitue une propriété centrale. Ce n’est pas autant le cas pour les pratiques argotiques bien qu’elles soient tout à fait labiles : la vitesse du changement n’est pas tout à fait la même.

Pour autant, toutes les créations de l’algospeak ne disparaissent pas aussitôt. Certaines parviennent à se stabiliser et à dépasser leur fonction initiale de contournement. Elles peuvent être reprises dans d’autres contextes, parfois à l’oral, parfois dans des usages argotiques plus classiques. Le terme « tana » qui désigne, pour l’insulter, une jeune femme qui est jugée trop visible (vraisemblablement la forme tronquée du nom de la série Hannah Montana, 2006-2011), par exemple, illustre cette circulation entre sphères numériques et pratiques langagières plus larges. Il devient aussi difficile de déterminer l’origine exacte d’un mot : est-il né pour déjouer un algorithme, ou appartenait-il déjà à des usages préexistants ?

Cette porosité montre que l’algospeak ne constitue pas un phénomène isolé. Il pourrait témoigner d’une évolution plus générale du lexique, marquée par l’effacement progressif des frontières entre langage numérique et parlers ordinaires.

Des enjeux éthiques

L’algospeak repose sur un savoir-faire collectif, construit et transmis au sein de communautés d’internautes. Il s’appuie sur l’expérience : on apprend, au moyen d’essais et d’erreurs, ce qui risque d’être modéré et comment reformuler ce qu’il vaut mieux éviter de dire explicitement. Ces pratiques mobilisent ainsi de nouvelles compétences liées à l’anticipation de la modération algorithmique.

Mais cette adaptation n’est pas sans conséquences. Modifier les mots pour éviter la censure peut en atténuer la force symbolique. Remplacer un terme explicite par un émoji ou une périphrase permet de rester visible, mais peut aussi rendre certaines réalités moins lisibles voire les banaliser. L’algospeak apparaît dès lors comme une solution ambivalente : il ouvre des espaces d’expression tout en transformant profondément la manière dont les choses sont nommées et perçues.

S’il s’agissait surtout, au départ, de modérer le contenu pour lutter contre une « désinformation » au sujet de la pandémie causée par le coronavirus, le problème est désormais déplacé.

L’algospeak met en lumière des enjeux centraux liés aux rapports entre langage, intelligence artificielle et… pouvoir. Il illustre la capacité d’adaptation des locuteurs face à des systèmes de contrôle invisibles et omniprésents, mais cette créativité linguistique n’est pas sans ambiguïté : si elle permet de préserver une libre expression dans un espace public, elle a le pouvoir de transformer la manière de nommer le réel qui dérange. Or, comme l’ont montré par exemple les (socio)linguistes, nommer le réel n’est jamais un acte neutre : c’est déjà exercer un pouvoir symbolique sur lui.

L’algospeak pose dès lors une question éthique centrale : comment continuer à s’exprimer librement, dans une volonté de prévention par exemple, dans un environnement de plus en plus surveillé, tout en restant compréhensible et sans perdre l’impact symbolique des mots ? À travers ces détours linguistiques se joue peut-être, discrètement mais à terme, une redéfinition assez profonde de notre manière de dire le monde.

Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine

Texte intégral (2094 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.

« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »

Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.

L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.

Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.

Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.

L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.

Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international

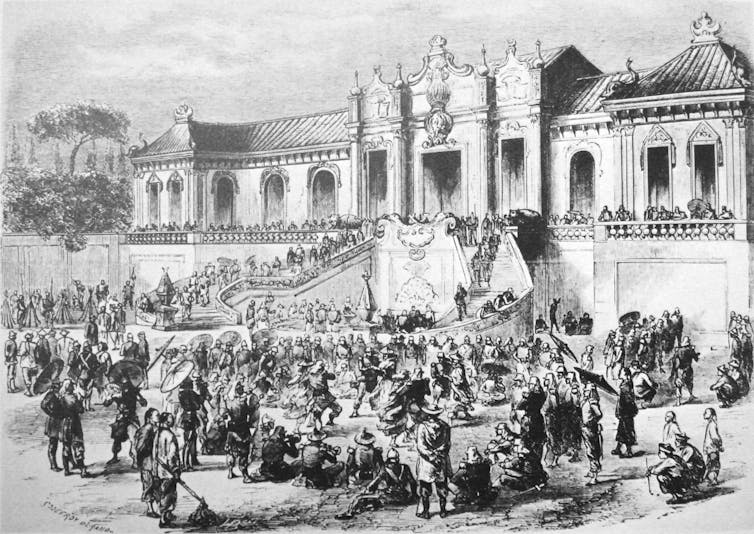

La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.

Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.

Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.

Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.

Un trafic illicite toujours actif

Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.

Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.

Les limites du droit international du patrimoine

La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.

La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.

La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.

Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois

Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.

Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.

Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.

Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.

Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:09

Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy

Texte intégral (1852 mots)

À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, a été dévoilée, le 6 novembre 2025, face à la statue du sergent Blandan, la Table de désorientation, œuvre de Dorothée-Myriam Kellou, qui, selon l’inscription visible sur le socle, « interroge le passé colonial de l’Algérie et de la France, évoque ses blessures et appelle à la réparation ». Par les conditions de sa genèse, par les caractéristiques de son implantation, mais aussi par la singularité de sa grammaire stylistique, la Table de désorientation inaugure une politique mémorielle originale.

Ce monument est le résultat d’un processus de patrimonialisation « par le bas », produit d’initiatives convergentes de divers acteurs locaux : un projet pédagogique au lycée Jeanne-d’Arc, lancé par le professeur Étienne Augris, touché par le mouvement Black Lives Matter ; l’histoire personnelle de la famille Kellou, dont le père, le réalisateur Malek Kellou, a découvert la statue durant son enfance à Boufarik (près de Blida en Algérie), puis, devenu résidant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), l’y a redécouverte. Cette histoire trouve un écho dans la démarche des musées de la ville, qui souhaitent explorer les enjeux mémoriels liés à la colonisation.

À lire aussi : Ce que les statues coloniales dans l’espace public racontent de la France

En 2022, l’exposition « Sur les traces du sergent Blandan », inaugure le programme « Récits décoloniaux » au musée des Beaux-Arts de Nancy. Le projet se concrétise ultimement avec une commande publique d’œuvre à la fille du réalisateur, Dorothée-Myriam Kellou. L’œuvre mêle « Histoire » et « histoire », politique coloniale et récit familial intime. Elle naît de la transmission d’une histoire traumatique d’abord tue, puis déliée, après un temps d’anamnèse, dans un geste de transmission filiale.

Installée à quelques mètres de la statue, l’œuvre est un miroir circulaire, dressé à la verticale, qui porte en inscription un texte poétique de l’autrice, débutant par une interpellation du sergent : « Qui es-tu ? » Le texte, inscrit en français et en arabe – les deux écritures se déployant en miroir l’une de l’autre, vise à interpeller le spectateur qui découvre en passant son reflet dans la surface miroitante.

À lire aussi : Ce que les statues coloniales dans l’espace public racontent de la France

Un contre-monument dissonant

Le reflet perturbe la perception habituelle et permet de replacer le monument Blandan dans le périmètre de notre attention, invitant à la réflexion sur le sens que peut prendre aujourd’hui cet emblème de la statuaire figurative de l’époque coloniale.

Après son rapatriement forcé en 1963, suite à l’indépendance algérienne, et après un temps de purgatoire dans une caserne, la statue est réinstallée en 1990 sur le terre-plein d’un carrefour près de la caserne qui porte son nom. Elle est ensuite déplacée de quelques mètres et repositionnée, pour prendre place face aux nouveaux bâtiments d’ARTEM, un complexe universitaire novateur.

La présence imposante de la statue n’empêche cependant pas un relatif oubli de cette figure. C’est pourquoi,« devant la statue du sergent Blandan qui a perdu son sens historique pour la plupart des passants, mais qui exerce toujours son influx mémoriel, se dresse un appel en miroir » (texte du socle).

L’œuvre redonne visibilité au monument initial, mais en le recontextualisant, en ouvrant des « réinterprétations de l’histoire coloniale », en proposant des « contrepoints » au récit, plutôt que des répliques (discours de Dorothée-Myriam Kellou lors du dévoilement).

On peut soutenir que l’espace physique entre les monuments fait naître un nouvel espace discursif qui permet d’initier un dialogue sur les multiples significations de la statue. Ce dialogue se nourrit d’un jeu d’opposition : entre l’« Histoire » officielle et l’« histoire » familiale qu’elle vient percuter, entre les mémoires des exploits militaires et les mémoires des descendants de familles algériennes immigrées. Le contre-monument institue un espace de discussion sur le sens des héritages coloniaux ouverts à des interprétations divergentes, voire contradictoires.L’ espace inter-monumental produit de plus une mise en tension de la géographie mémorielle de la ville. Il résonne avec l’inauguration récente d’une esplanade du nom de François Borella, membre du PSU (Parti socialiste unifié), victime de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), geste qui veut affirmer l’attachement de la ville aux valeurs républicaines.

Avec ce contre-monument, « une trace ajoutée à une trace » (carton d’invitation), s’ouvre « un espace de relation et de réflexion critique sur les conséquences contemporaines de la colonisation » (ibid.).

Par ce geste, la Ville de Nancy déploie ce que l’on peut appeler une politique de la dissonance patrimoniale. Alors que le patrimoine est habituellement pensé comme le résultat d’un consensus sur les legs du passé que l’on souhaite conserver, le terme prend ici une signification plus complexe, qui incorpore les dissensions et les disputes qui le colorent.

En phase avec les nouvelles expressions citoyennes de revendication mémorielle, le rôle de la statuaire publique s’en trouve modifié : moins au service de l’imposition et de l’affirmation de valeurs que de leur mise en débat et de leur diffraction dans l’espace public.

Un anti-monument de réparation mémorielle

Au-delà de son rôle de contre-monument, on peut également considérer la Table comme un anti-monument, au sens que l’artiste Jochen Gerz, ainsi que ses commentateurs et commentatrices ont pu donner à ce terme.

Selon Gerz, un anti-monument est une proposition qui, par sa grammaire plastique et stylistique, remet en cause les fonctions habituellement remplies par les monuments – affirmer des valeurs, représenter (des héros, des victimes ou des allégories) –, au profit d’une ouverture à la réflexion et à la multiplication des significations possibles. La Table de désorientation possède cette forme d’humilité et d’ouverture aux interprétations favorisant une mise en suspens des valeurs. Comme le dit encore Mathieu Klein dans son discours, l’œuvre « ne nous impose rien, elle invite à penser ».

Le trait le plus marquant de la Table est la modestie de sa taille. Dressée et légèrement inclinée vers l’arrière, elle mesure 1,59 mètre – ce qui était très exactement la taille du sergent. Sa rondeur et sa petitesse sont en tant que telles une remise en question de la monumentalité de la statue voisine, qui culmine sur son énorme socle à presque 4 mètres de hauteur. À l’impression de lourdeur et d’opacité donnée par l’ensemble massif de pierre et de bronze, qui héroïse le combattant colonial, encapsule les valeurs guerrières et rappelle la politique de conquête impérialiste, s’oppose la clarté et la légèreté de la Table. Ses miroitements conduisent les passant·es à se questionner, sans préjuger de leurs interprétations : elle renvoie les sujets à leur propre réflexion (aux sens propre et figuré).

Alors que l’attitude du sergent, les mentions sur le socle, ses bas-reliefs de bronze et sa plaque commémorative concourent tous à affirmer la valorisation du guerrier héroïque mort pour la colonisation, la Table invite à mettre en question ces valeurs et à rouvrir un questionnement sur celles que nous (l’ensemble de la communauté) souhaitons voir célébrées aujourd’hui dans l’espace public. Ainsi, l’œuvre contribue à la mise en débat des héritages de la colonisation et à la réflexion sur la place des descendants et des minorités. À l’égard des anciennes voix silenciées, elle opère une forme de réparation mémorielle.

Quelle orientation des publics ?

Une difficulté cependant peut naître dans l’appropriation du nouveau monument par le public. En effet, le texte gravé sur le miroir, avec son lettrage subtil, s’avère très difficile à déchiffrer. Lors de la cérémonie de dévoilement, les premiers spectateurs et spectatrices ne ménagent pourtant pas leurs efforts, se rapprochant au maximum de la surface miroitante, reculant et variant les angles de vue. La mairie a prévu un programme de médiations pour accompagner la découverte de la nouvelle œuvre publique dans son contexte. Celles-ci s’avèreront sans doute utiles pour que le public ne souffre pas d’une « désorientation » excessive.

Peut-être même l’adjonction d’un panneau permanent sera-t-elle à envisager afin de lui livrer des appuis interprétatifs pour faire sens de l’œuvre et de l’espace intermonumental qu’elle génère. Cela serait sans doute profitable pour qu’il saisisse toute la richesse de ce nouveau monument, à la fois populaire par sa genèse, dissonant dans son principe, contre- et anti-monumental dans ses effets.

Gaëlle Crenn a été membre de la liste des Verts lors des élections municipales de Nancy en 2020.