13.01.2026 à 11:53

Les Tambourao clochoto de François Dufeil sonorisent l'espace

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2329 mots)

Dans cette exposition personnelle, François Dufeil présentera, dès le 17/01/2026, un ensemble de sculptures instruments de musique façonnées à partir d’objets recyclés, témoins de notre ère industrielle et consumériste, ainsi qu’une série de dessins réalisés lors de sa résidence à l’Institut Sacatar au Brésil durant l’automne 2025. Ces œuvres prolongent sa recherche sur la transversalité entre le visuel et le sonore.

Bettie Nin –Tambourao clochoto nous plonge dans un univers musical expérimental matérialisé par un ensemble d'œuvres organiques et mécaniques, dignes d’une Climate Fiction1 post-énergies fossiles. Tes sculptures, faites d’objets glanés issus d’activités industrielles (vase d’expansion, bonbonne, extincteur, etc.), déploient une esthétique singulière. Peux-tu nous parler de cette esthétique où semble se jouer un futur hypo-technologique ? Comment choisis-tu tes objets ?

François Dufeil – On peut effectivement retrouver l’imaginaire solar punk2 dans mon travail, avec une inversion de l’idée de catastrophe et de dystopie pour proposer un monde plus désirable. Les objets que j’utilise portent cette symbolique d’une pétrochimie en plein essor, mais rendue obsolète par le changement de contexte. Je m’intéresse aussi à la notion de wild tech3, imaginée par l’anthropologue Yann-Philippe Tastevin, qui, entre low et high tech, renvoie à des objets issus d’une fusion entre les savoirs d’antan et les technologies d’aujourd’hui. Je glane mes objets un peu partout : dans des brocantes, des poubelles, des déchetteries, chez des ferrailleurs, sur Leboncoin... Je leur trouve un sens nouveau et les mets en espace d’une nouvelle manière. Je les découpe et les greffe à d’autres matériaux, tout en jouant avec les couleurs. Et puis, il y a toute une ingénierie qui détermine la forme des sculptures. Aujourd’hui, j’ai une palette de teintes et de matières (cuivres, bronzes, laitons, aciers bruts, objets peints, etc.) dans laquelle je peux puiser à volonté pour trouver mes compositions. Je garde les rayures, les marques, les traces d’usure qui racontent l’histoire industrielle.

BN – Ces objets font référence à la formation en génie climatique que tu as suivie chez les Compagnons du Devoir avant ton parcours en écoles d’art. De là t’est venu un intérêt pour les phénomènes de vibration, de résonance, de circulation de l’air et de l’eau, ainsi que pour les savoirs-faire artisanaux. Qu’est-ce que cette hybridation, entre technique, artisanat et création, t’offre plastiquement ?

FD – Une liberté. Toutes les techniques apprises chez les Compagnons du Devoir m’ont permis de m’affranchir de la contrainte de la technique. Ce côté fonctionnel et rationnel, que j’ai pratiqué pendant huit ans, m’a apporté une certaine vision, proche de celle du design dont je me sers dans la conception des sculptures. Ce qui m’anime aussi, c’est de chercher les moyens de production des objets que j’utilise, c’est-à-dire leurs capacités à produire de l’énergie, de la chaleur, des rayons, des vibrations, des circulations de flux, de la musique... et de mêler le côté artisanal à la proposition plastique.

BN – Tu parles souvent de « fonctionnalité » et, en effet, la plupart de tes sculptures sont activables ou possèdent une forme d’utilité propre, d’où aussi ton utilisation du terme « sculptures-outils » . Comment conceptualises-tu la notion de fonction dans tes œuvres ?

FD – Le terme « sculptures-outils » a été utilisé par la critique d’art Sarah Ihler-Meyer dès 2019 pour parler de mon travail. J’ai immédiatement trouvé la notion intéressante, parce que l’outil est une prolongation du corps sans motorisation, sans électricité, sans autres carburants que l’énergie du corps. L’intérêt d’ajouter de la fonctionnalité à une sculpture est de pouvoir la partager et de faire en sorte qu’elle puisse fonctionner aussi bien dans un atelier que dans une exposition. D’une certaine manière, cela désacralise l’œuvre, qui devient un objet que l’on peut toucher, pratiquer, éprouver et même abîmer. Cela me permet aussi de proposer à d’autres de continuer mon travail. Les rencontres que j’initie se perpétuent souvent sur plusieurs années et font évoluer les sculptures. Les sculptures-instruments de musique, par exemple, ont pris de plus en plus de place. Et puis, cela me permet de poser un regard critique sur la notion de production. Lorsque j’ai commencé à fabriquer des outils pour fabriquer mes sculptures, j’ai réalisé que ce qui m’intéressait le plus n’était peut-être pas la sculpture finale, mais tout ce que je déployais pour la fabriquer. Comme si l’outil qui fabrique la sculpture était plus fort que la sculpture elle-même.

BN – Et d’où t’est venue cette envie d’associer le visuel et le sonore ?

FD – D’un fort attrait pour la musique au départ, et d’une relation amicale avec Charles Dubois, percussionniste de musiques expérimentales, qui, un jour à l’atelier, a commencé à taper sur mes objets en remarquant leur potentiel sonore. Notre collaboration a débuté à ce moment-là et, depuis, nos échanges sont très équilibrés. Ce sont vraiment nos deux sensibilités et nos deux savoirs qui font l’objet final. J’apporte le côté plastique, la recherche des matériaux, des formes et des couleurs, et lui ses envies précises de sonorités. Le premier instrument que je lui ai créé était une batterie à eau. Puis nous avons travaillé sur une sorte de xylophone-carillon et de tambour pneumatique composés d’objets que je glanais depuis des années. Ces instruments hybrides donnent des sonorités aigües cristallines, des basses rondes quasiment électroniques. J’aime enrichir les instruments par d’autres collaborations, comme celle avec Anna Holveck, notamment à la voix. Ce mélange de musique et d’arts plastiques nous permet de réunir des publics qui se rencontrent peu et de produire d’autres façons d’appréhender l’art.

BN – Tes œuvres invitent, d’une certaine manière, à repenser les gestes. Et nous savons que tout geste est éminemment politique : c’est un mouvement du corps porteur de valeur en soi. Cette exposition amène ainsi à se demander comment agir autrement... Dirais-tu qu’il y a une dimension engagée dans ton travail ?

FD – Je ne le revendique pas forcément, mais il y a effectivement une forme d’engagement dans mon approche. Le geste est l’une des notions que j’intègre dans mes sculptures, soit frontalement par la performance des corps avec les sculptures, soit de façon plus sous-jacente comme le geste artisanal. Cela me semble intéressant aujourd’hui de défendre le rapport artisanal à la production et de réfléchir à la notion de « main qui pense » . Proposer un objet qui a visiblement été fait par une main, qui est compréhensible au premier regard, sur-mesure, adaptable, un objet que l’on peut modifier et s’approprier, est pour moi une forme d’émancipation par la production. Ce geste est aussi le témoin d’un ralentissement, et peut-être, le signe d’une société en meilleure santé.

1 Climate Fiction ou Fiction Climatique ou cli-fi : fiction d’anticipation qui traite du changement climatique et de ses conséquences possibles.

2 Solar punk (de solar : soleil et punk, mouvement de contestation) : le solar punk est un mouvement artistique et politique qui propose une anticipation optimiste d'un avenir désirable, durable, connecté avec la nature et qui se concentre sur les énergies renouvelables en particulier énergies solaires.

3 Wild tech (de wild : sauvage et punk, mouvement de contestation) : la wild tech est un domaine qui fusionne les avancées technologiques de pointe avec les aspects indomptés de la nature.

—————-

Samedi 17 janvier 2026 de 16h à 20h, VERNISSAGE

Ce jour-là le centre d’art sera ouvert à partir de 16h.

à 19h PERFORMANCE SONORE : Chansons Cloches

durée approx. 25 minutes

artistes Anna Holveck, Charles Dubois et François Dufeil

Né en 2025 autour de nouveaux modules, instruments et installations conçus par François Dufeil, Chansons Cloches est un trio et une composition-déambulation : une série de pièces sonores brèves mêlant voix, percussions et rythmiques automatiques.

De nouveaux modules d’amplification vocale se mêlent à un tambour à eau automatique, à divers idiophones joués, et à des cloches à percuteurs mécaniques dans une installation semi-autonome.

Le souffle d’Anna Holveck rencontre les timbres du son mécanique continu, tandis que les rythmiques automatiques de François Dufeil dialoguent avec les gestes percussifs de Charles Dubois, entre rigueur électronique et élasticité.

Le son des cloches et de la voix amplifiée par le porte-voix se fondent l’un dans l’autre, s’imitent en se donnant du relief et se répondent dans l’espace ; chant, sifflements et cloches tourbillonnent, accompagnés de tambours pneumatiques.

Des basses profondes aux mélodies métalliques perçantes, le spectre des timbres et des fréquences est balayé tout au long de la performance par les gestes, souffles et automates, naturellement amplifiés par les objets et matières travaillées par François Dufeil.

François Dufeil - Tambourao clochoto - > 17/01 -> 21/03/2026

CAC La Terrasse - 9, rue Traversière. 94140 Alfortville

13.01.2026 à 11:45

Détruire tout: Ce que dit le lauréat Bernard Bourrit

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1209 mots)

Lundi 10 novembre 2025, l'écrivain Bernard Bourrit recevait le prix Wepler-Fondation La poste pour son livre Détruire tout (éditions Inculte). A cette occasion, comme il est de coutume, il a prononcé un bref discours lors de la remise du prix. Le voici dans sa (presque) intégralité.

Bonsoir à toutes et à tous, Je ne serai pas long. C’est une expérience vraiment étrange et déconcertante pour moi de me tenir ici devant vous afin de recevoir ce prix. J’étais loin de me figurer en commençant à écrire Détruire tout que mon livre susciterait un quelconque intérêt au-delà du cercle confidentiel de lecteurs auquel j’étais habitué. Alors, tout d’abord, je tiens à exprimer ma joie. L’immense joie que j’éprouve à voir mon ouvrage mis en lumière. Il y a derrière cet honneur que vous me faites ce soir un long chemin d’écriture tracé le plus souvent dans l’ombre et l’indifférence. Et cette joie, je voudrais la partager avec celles et ceux qui l’ont rendue possible. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble des membres du jury qui a eu le courage de choisir un livre iconoclaste. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux éditions Actes Sud et à mon éditeur, ici présent, Claro […].

Si j’ai commencé en vous disant que c’était une expérience déconcertante de m’exprimer devant vous, c’est que, de toute ma vie, jamais je n’ai attendu un quelconque avantage pour mon travail d’écrivain. Pas plus que je n’ai cherché à me mettre en évidence, ou encore à parler à la place de mes textes. Pour moi, un texte s’exprime toujours mieux que son auteur ; et c’est l’inverse qui me paraît problématique. C’est donc l’occasion de rappeler que Détruire tout est entièrement fait de la voix des autres. En m’immergeant longuement dans les archives pour reconstituer le féminicide qui constitue le cœur et le nœud de mon livre, je voulais surtout, et d’abord, faire résonner au présent les voix du passé. Des voix qui précisément n’étaient pas celles de l’auteur. C’est à force de me demander comment m’y prendre pour ouvrir le récit à sens unique qu’avait produit la presse de l’époque que la réponse s’est imposée d’elle-même : en multipliant les échos et les points de vue, quitte pour cela à faire sauter le cadre de la représentation. C’est l’histoire du joujou cher à Baudelaire, comme un enfant, j’ai entrouvert la mécanique de ce fait divers, et je l’ai secouée à la recherche de son âme. Évidemment, je ne l’ai pas trouvée.

Je voudrais conclure en partageant avec vous une dernière pensée qui m’est venue récemment en songeant à mon livre. Détruire tout a été écrit dans une perspective féministe, c’est indéniable. Toutefois, il ne s’attaque pas frontalement aux structures patriarcales. Il s’attaque à la société des « pères » : c’est une distinction subtile peut-être, mais importante à mes yeux, et qui légitime mon geste d’écriture, car, si je ne suis pas une femme, je suis au moins un fils. Ce glissement (du patriarcat au père, de la structure à la figure) ne fonctionne que si l’on accepte de désaxer le centre de gravité du mot « père ». Si l’on accepte l’idée que quiconque revendique un territoire où exercer sa force mérite ce titre. Si l’on accepte l’idée que le propre d’un territoire, parce qu’il institue un « tout », c’est d’exclure. Cela posé, nous cherchons tous, et toujours, mes personnages, vous et moi, à occuper une place et à jouer un rôle dans le maillage de ces territoires qui s’enchevêtrent. C’est-à-dire trouver à exister dans l’exclusion que ces territoires fabriquent. Que ce soit dans la résignation, la révolte, la liberté ou la violence. Sous cet angle, on le voit, c’est une autre histoire qui commence de se raconter. Mais assez parlé. Merci à tout le jury ! Merci à la Fondation La Poste ! Merci pour ce précieux encouragement ! Merci à la brasserie Wepler !

Claro, le 13/01/2026

Bernard Bourrit, Discours de réception pour le prix attribué à Détruire Tout, éditions Inculte

13.01.2026 à 11:20

“Mon envie d’histoire se passe dans l’image.” Interview de Fanny Michaëlis pour “Et c’est ainsi que je suis née”

L'Autre Quotidien

Texte intégral (7954 mots)

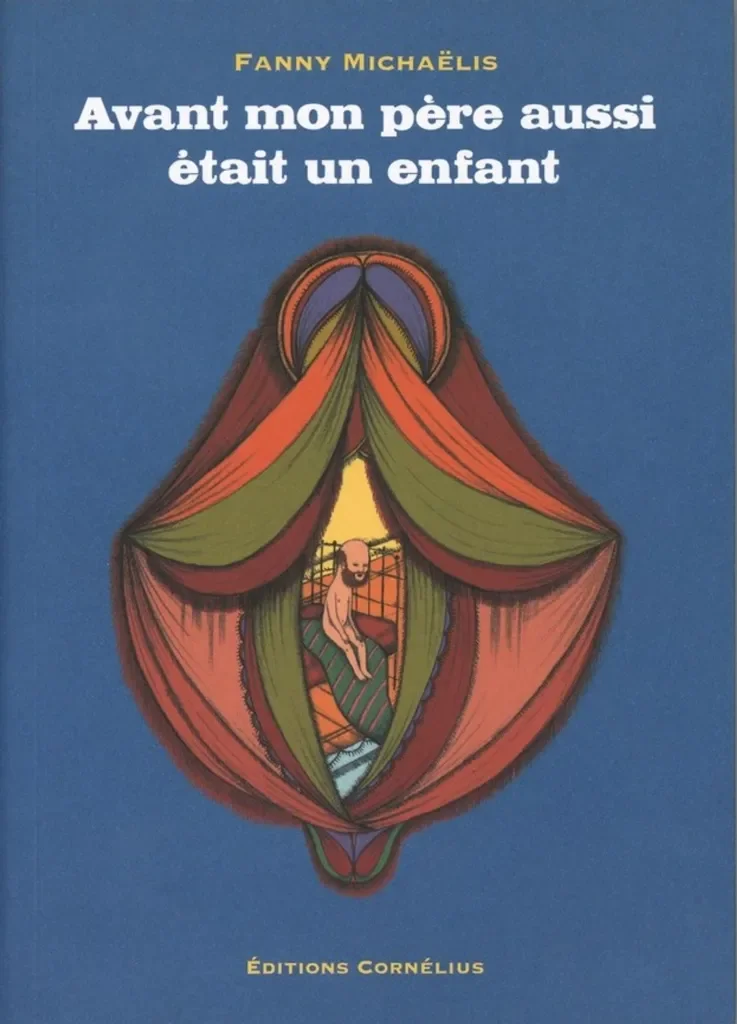

Cela faisait presque 10 ans que Fanny Michaëlis n’avait pas publié de nouveau livre, mais restait très active avec de grands projets d’illustrations (affiches pour le Festival de la BD d’Angoulême, le Centre Pompidou), des affiches, des concerts et en 2025 elle revient avec Et c’est ainsi que je suis née, un album qui débute avec les aspects du conte pour pour proposer un regard et ouvrir des pistes de réflexion sur la violence de notre époque.

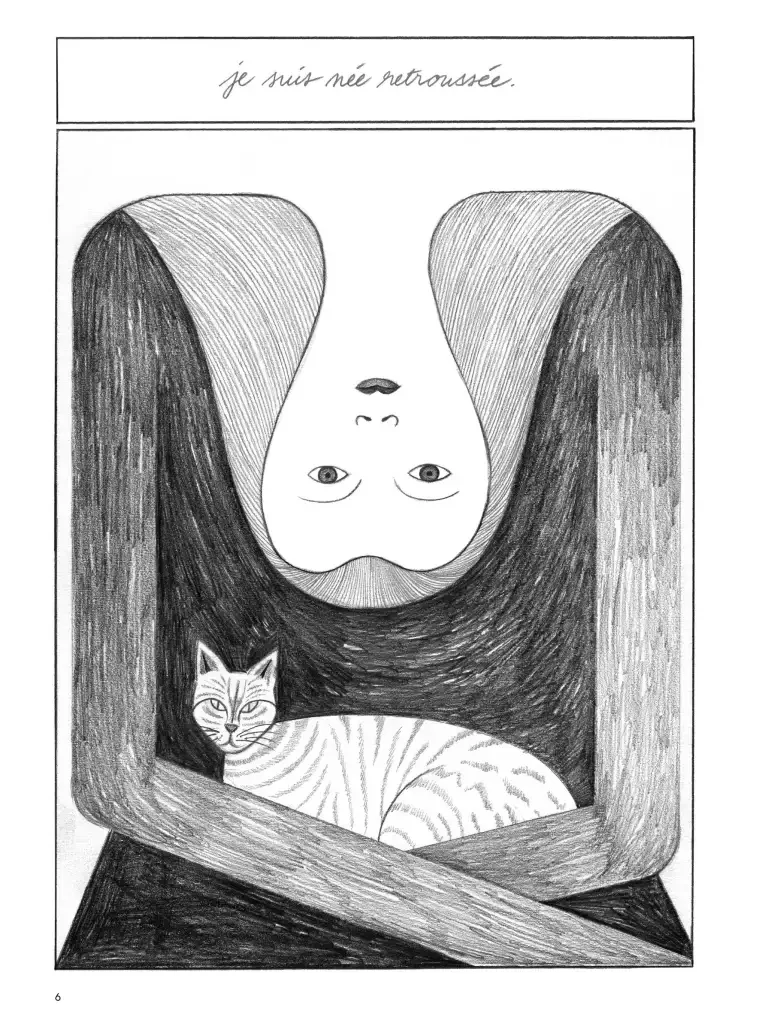

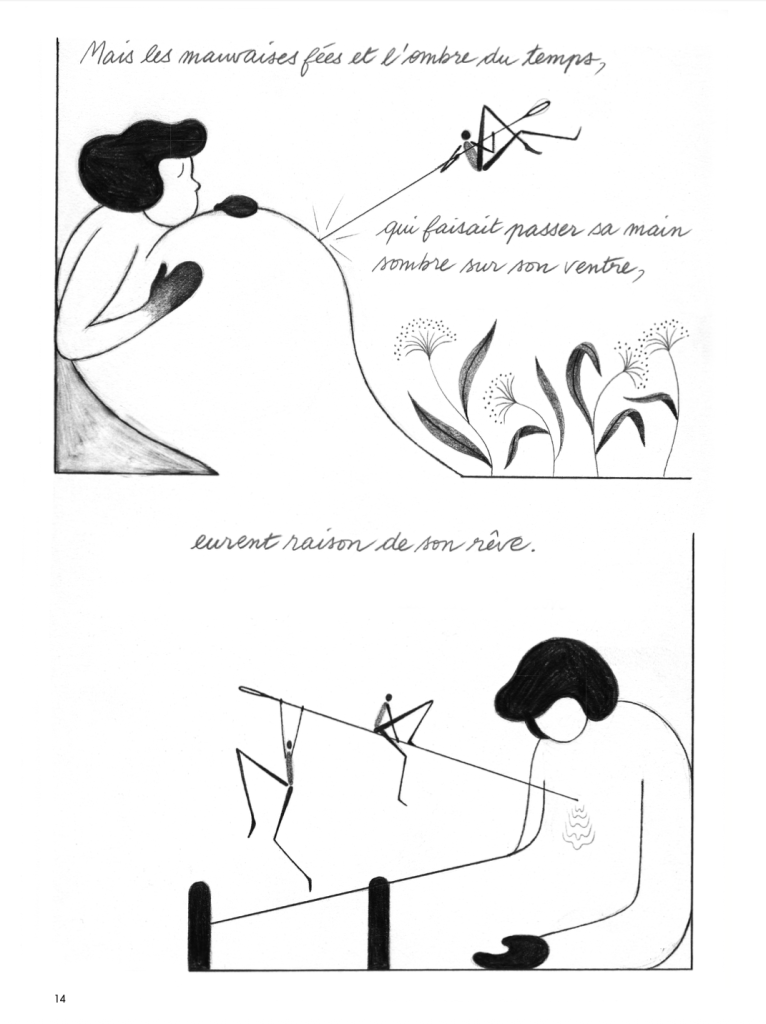

Comme dans ses albums précédents Fanny Michaëlis ouvre son nouveau livre avec une image forte, énigmatique et symbolique pour accompagner l’évolution de ce personnage retroussé et sa découverte du monde. Ce portrait atypique va nous entraîner dans une lecture qui semble avoir tout de la fable et qui se révèle bien ancré dans notre réalité. Traitant de la violence, de l’exclusion, du racisme, de la démagogie ; cet album propose des pistes de réflexion à travers cette héroïne inversée qui incarne aussi bien les individus qui se questionnent, qui cherchent une place que le corps social qui s’organise, qui résiste et qui lutte.

Une lecture poétique et politique servie par un dessin méticuleux et vif, qui alterne entre un trait porté par les lignes droites qui découpent les planches, influencent le découpage et des pages plus charbonneuses, chargées qui occupent tout l’espace. Le découpage est intimement lié au dessin ici et certaines symboliques se dessinent à la fois dans le dessin et les cadrages dans un noir & blanc tout aux crayons.

Rencontre avec l’autrice pour en savoir plus sur ce travail graphique, sur son rapport aux images, mais aussi pour évoquer les thématiques de l’album.

Photo de l’autrice / Creative Commons Éditions-cornélius

Ce livre commence sur une image très forte, avec cette glotte qui forme la tête, le buste du personnage, avec une symbolique de la bouche omniprésente, l’idée du livre est venue de cette image ?

Fanny Michaëlis : Oui, tout à fait. La première idée est venue de cette image du personnage retroussé, avec cette tête à l’envers. Et c’est souvent que ça se passe comme ça, pour moi : j’ai une image en tête, souvent avec une phrase, « le mot et l’image » précisément ce qui structure la bande dessinée en tant que médium.

En l’occurrence, cette phrase, c’était le titre. Je ne me disais pas forcément que ce serait le titre au départ, mais cette phrase est venue, associée à cette image de personnage la tête à l’envers ; et les séquences d’avant puis d’après, se sont construites autour de cette image pivot.

Je voulais la positionner avec cet archétype du « papa / maman / enfant » et ce père dont la bouche est invisible — entravée d’une grande barbe— et cette mère toute gueule ouverte puis ce zoom qui conduit à cette à cette figure retroussée.

C’est le même processus pour tous tes livres ?

F.M. : Pas pour tous mes livres, mais c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour Avant mon père aussi était un enfant mon tout premier livre qui est paru en 2011 chez Cornelius.

À l’époque, je travaillais dans une fondation où je surveillais une expo et j’avais pas mal de temps « vide » où je travaillais dans un carnet. J’avais noté cette phrase : « Avant mon père aussi était un enfant » et j’avais fait un dessin qui est la première case de la BD. Ce n’est pas systématique, mais c’est vrai que c’est souvent une association d’idées qui lance le récit.

Il y a l’aspect conte qui est très fort au début, et puis ça glisse vers quelque chose de plus tangible, on va dire, pour nous…

F.M. : C’est aussi parce qu’il y a une part d’improvisation, je n’écris pas de scénario en amont.

Ce « papa / maman » qui sont aussi un peu le bûcheron et la bûcheronne d’Hansel et Gretel pourrait être, effectivement, des figures très proches du conte. Mais elles peuvent également être référencées dans un schéma de récit initiatique qui se révèle introspectif avec une voix off— presque comme dans Alice au pays des merveilles.

C’était aussi l’idée que ça conduise à un récit plus collectif, je n’avais pas envie de m’arrêter à raconter seulement l’histoire de cette jeune femme. L’idée de départ était comment sa tête va se soulever ?

Même moi, je suis spectatrice de la machine narrative : comment elle va se soulever ? Je ne sais pas forcément, je n’ai pas d’idée préconçue. C’est vraiment en dessinant et en écrivant que l’histoire se structure.

Avec cette écriture qui part de l’improvisation, est-ce que parfois tu dois reprendre des pages pour mieux coller à la suite du récit qui a évolué ?

F.M. : Ça m’est arrivé, dans mes précédents livres, d’avoir une écriture en aller-retour, mais pas sur celui-là.

J’ai mis du temps à trouver la forme et j’avais beaucoup d’interruptions —parce que je faisais des illustrations— et j’y suis allée pas à pas, et ça s’est construit dans la chronologie. Je ne suis pas vraiment revenue en arrière, seulement à la fin, lors du travail avec mon éditrice, Angèle Pacary, où on a réglé des détails sur quelques planches.

L’histoire s’est vraiment écrite dans une chronologie malgré le fait de l’avoir dessinée et écrite dans un temps assez long, sur plusieurs années, ce qui a fait qu’à chaque fois que j’ai repris le travail je n’étais pas dans la même disposition —pas forcément la tête à l’envers— mais à chaque fois avec de nouvelles questions.

Je savais qu’il y avait des choses que j’avais envie de raconter, mais comment ? Et à chaque fois que je reprenais, ça se précisait. Ce n’était pas évident de s’interrompre, ce n’était pas idéal comme manière de fonctionner, mais ce n’était pas une mauvaise chose.

J’espère que je ne ferai pas mon prochain livre comme ça, mais, en même temps, il y a des livres qui ont une temporalité différente, qu’on doit associer au moment présent. Ça a du sens.

Par rapport à ta méthode de travail où l’improvisation à une bonne place, à quel moment tu fixes à la fin ?

F.M.: Plus j’avance, plus je sais ce que je veux dire [rires] les choses se précisent un peu. On est un peu sur un fil quand on travaille comme ça, c’est aussi par chance qu’on y arrive parce qu’on peut se perdre en chemin.

Mais je crois aussi au fait de composer des scènes qu’on a en tête et qu’on veut très fort raconter ; à l’intuition qui fait que d’une phrase on commence un récit.

Quelque part, « Et c’est ainsi que je suis née », c’est une phrase de conclusion, ça pourrait être la dernière page d’une histoire. Pourtant, c’était le début pour moi. Et de voir comment cette tête va sortir et comment cette question est résolue en 10 pages, je me rends compte qu’il ne s’agissait pas que de raconter cette naissance-là. Pas que celle-là.

J’ai emmagasiné des observations —sur l’aéroport parce que j’y ai un peu travaillé ou sur les situations de personnes étrangères via une association dont je suis proche, où je me suis retrouvée au contact de personnes dans des situations d’une grande violence — mais aussi des réflexions sur la politique actuelle, française ou internationale, sur la précarisation qui me révoltent. C’est aussi ces paliers-là que je voulais partager dans ce livre.

De la même manière que je me questionne personnellement sur comment on peut vivre dans un monde aussi insupportable de violence, où on assiste en ce moment à une radicalisation des idées d’extrême droite combinée à un capitalisme qui ne semble pas montrer de signe de faiblesse, ou qui s’adosse à des démocraties qui n’en sont plus… ces questions je me les pose tout au long du récit.

Et ce récit-là, qui est circonscrit —qui ne m’informe pas sur la manière dont ça peut se passer dans notre monde— me permet de sublimer cette question ou en tout cas, de lui donner du corps.

Il y avait des choses très importantes dans cette espèce de théâtre qu’est l’aéroport. De montrer à la fois le rapport au travail, les inégalités d’existence et d’inviter aussi les lectrices et les lecteurs à se poser la question de cet imaginaire collectif autour de ce lieu. Un lieu qui est à la fois perçu comme un lieu de liberté, de progrès, de modernité, de rêve et en même temps, qui est comme un symbole ou s’incarnent les problématiques systémiques, sociales, écologiques qui traversent l’ensemble de nos sociétés…

Il y a une scène d’expulsion avec une femme et son enfant qui sont obligés de quitter le territoire, et cette question rebondit sur le corps du personnage principal.

Ce personnage, qui n’a pas un corps adapté va tenter de s’émanciper, c’est un livre qui a les aspects du conte, mais qui est très ancré dans le présent…

F.M. : J’ai envie de parler de choses très concrètes. C’était déjà le cas dans certains de mes autres livres, mais le rapport à la fiction permet une souplesse et un jeu vis-à-vis d’un réel que je ne pourrais pas aborder d’une manière purement documentaire. Mais ce n’est pas tellement volontaire, c’est juste comme ça que je le vois.

Il s’agit d’inviter ce réel, quelque part, dans une machine qui le rend archétypal avec ce léger décalage qui fait que ça n’est pas contextualisé. Il n’y a pas tellement besoin d’associer l’aéroport à Roissy par exemple, ça reste des archétypes qui interpellent l’imaginaire collectif des lectrices et des lecteurs sur lesquels on peut projeter ce qu’on veut, d’une certaine manière.

Avec une écriture poétique qui n’est pas là pour adoucir les choses, mais invite plutôt à cet imaginaire très concret, qui parle du monde du travail et de questions sociales, très crues.

Dans tes livres, il est question de transmission, héritage, atavisme, ce sont des thématiques qui s’imposent, peu importe le sujet, ou tu y réfléchis en amont ?

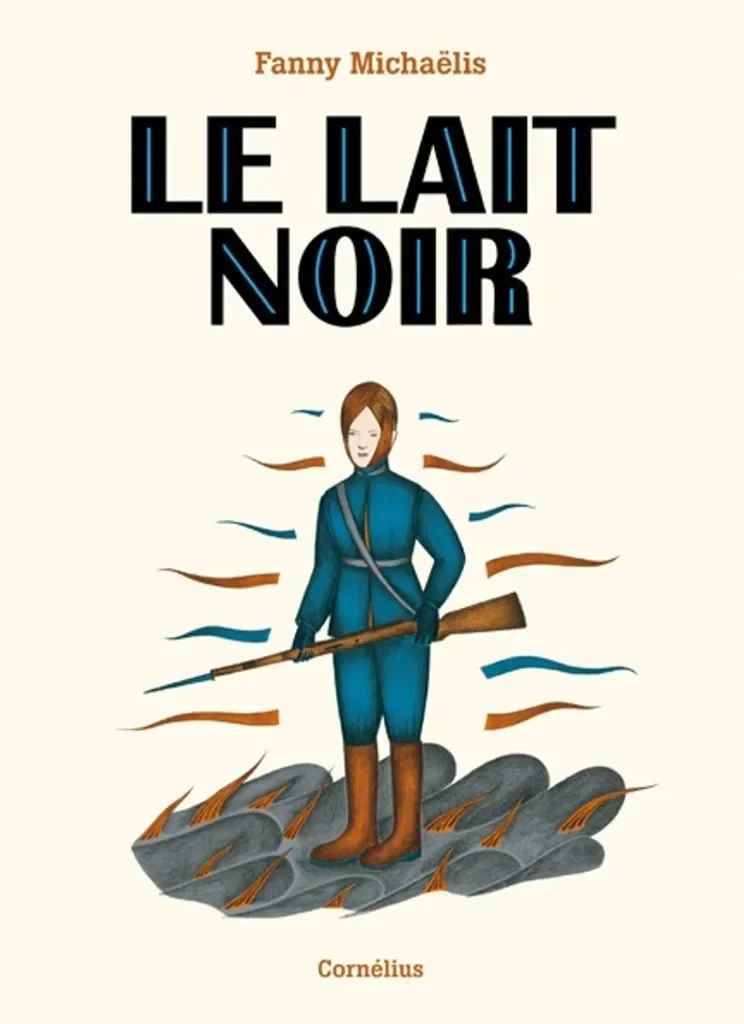

F.M. : C’est en moi. Ce n’est pas forcément des choses dont j’ai envie de parler. Par exemple dans Le Lait noir qui parle d’exil, c’est mon livre le plus personnel dans le sens où ça implique une histoire familiale même s’il y a de la fiction et un décalage.

C’est important que ce soit décollé du passé pour pouvoir résonner dans le présent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, à Gaza par exemple, on voit que ça réactive ces questions, et on voit que ce n’est pas en les figeant dans le temps qu’on peut mieux les penser. L’histoire est très importante, mais je ne suis pas historienne, ce n’est pas mon enjeu. Et je n’avais pas non plus envie d’en faire une histoire psychanalytique même si ça m’intéresse beaucoup et qu’à titre personnel ça m’enrichit.

Dans Le Lait noir, il y a des personnages qui n’ont pas d’histoire ou dont l’histoire est absolument méprisée, ils n’ont pas de consistance pour le monde dans lequel ils sont reçus : eh bien cette grand-mère, c’est un peu l’incarnation de cette mémoire-là. De cette nostalgie, peut-être, et de cet attachement affectif à un ailleurs qui est en nous mais qui nous échappe, qui est peut-être perdu, mais qui est certainement un bien commun parce qu’on a tous cette idée-là qu’on vient de quelque part —et c’est toujours une quête.

Sur la couverture d’Et c’est ainsi que je suis née, où on peut voir à la fois la position d’un accouchement, à la fois une attitude guerrière, avec d’autres couches de lecture, le côté Gulliver, la foule des sans têtes… comment tu l’as trouvée, est-ce qu’il y a eu beaucoup d’itérations ?

F.M.: Je pense que pour toutes les autrices et les auteurs, la couverture, c’est vraiment un moment pénible. Parce qu’à la fois, il faut inviter à la lecture, laisser les choses ouvertes et en même temps, ne pas tout dévoiler.

Je l’ai faite vraiment à la fin, une fois que j’avais terminé le bouquin, mais c’est venu assez vite. J’avais l’idée qu’il fallait que quelque chose de cet « à l’envers » soit présent —la couverture est à l’envers, mais c’est le cadrage qui veut ça— et en même temps que ça fasse référence au début du livre et à la fin du livre, sans trop en dévoiler.

Comme tu dis, elle est dans une attitude guerrière —ou en tout cas de lutte— et en même temps, traversée par une faille qu’on pourrait imaginer comme une blessure, mais qui dévoile l’idée qu’il ne s’agit pas que d’un corps individuel : ce corps est habité, et cette blessure laisse la possibilité de quelque chose de collectif. Elle n’est pas seule à avoir cette arme en main, ils sont des centaines.

C’est à la fois très frontal —avec le regard vers le lecteur, la lectrice— et en même temps il y a cette idée de profondeur de champ sur l’idée d’un corps qui est à la fois, un corps féminin, un corps individuel, mais aussi un corps collectif.

Par le jeu de la typo, le Je se retrouve souligné par l’accent de née, et justement l’héroïne n’a pas de nom, elle est Je, il y a des variations de visages pour cette jeune femme, comme pour justement incarner tous ces destins. C’est aussi une histoire qui parle de la force du collectif face à cette pression du capitalisme, il y avait une volonté de pouvoir se projeter ?

F.M. : Le personnage principal, qui n’a pas de nom, est un peu comme une chambre d’écho effectivement. Elle est à la fois cette espèce de regard qui se pose sur le monde et sur lequel, le réel rebondit —c’est sa vision des choses.

C’est porté par une voix off —sa voix intérieure— et en même temps, il y a des allers-retours avec des scènes hyper concrètes, très dialoguées. Sans dévoiler la dramaturgie, son corps, son regard sont impliqués de telle manière qu’effectivement ils sont l’écho de toutes ces problématiques de domination, ces questions d’inégalité d’existence, de machine à détruire et invisibiliser…

Il y a une interrogation sur une forme de système et il s’agit à la fois d’un personnage qui a une structure individuelle, mais, en même temps, qui est là pour porter ou interroger la question d’une voix collective, d’un soulèvement collectif. D’incarner ces accumulations de violence et de questionner quel est le déclencheur qui fait que ça explose à un moment donné.

Une langue commune doit se former pour pouvoir inventer autre chose —autre chose, que je ne propose pas dans le livre, c’est vraiment un hors-champ— comment cette langue va se construire ?

C’est une vraie question qui reste en suspens, même si j’avais des exemples concrets. Il y a des organisations communes, de lutte et de solidarité qui existent et qui peuvent être des propositions, mais dans le livre, ça reste une question ouverte.

Il y a cette idée de renversement, « l’endroit était pour moi l’envers » dit la jeune fille, ça résonne beaucoup avec ce renversement du sens, de l’appauvrissement du langage par les politiques depuis la première ère Trump…

F.M. : La question politique par rapport au langage, à la vérité, au sens (ou au non-sens) elle se pose effectivement et elle se fait l’écho de ces premières planches.

Par la suite, cette confrontation s’incarne dans la ville et parce qu’elle décide de s’arracher à quelque chose, elle se jette dans le monde avec une telle violence que quelque chose se produit —qui n’est pas toujours heureux, mais qui n’est pas non plus dramatique— et qui peut faire écho à des choses qu’on a toutes et tous, vécues, qui font partie de la vie.

Mais à ce moment précis du récit, on est encore dans quelque chose qui pose un personnage en marge de sa propre parole, de son propre langage. Et qui, par un jeu graphique, se formule de telle manière que l’on comprend qu’elle est à côté. À côté d’une possibilité relationnelle avec le réel, avec les gens, avec les autres.

Parce que sa propre parole ne peut pas se produire dans le monde —avec ce jeu par rapport au père,à la mère, à ce petit théâtre familial— et que quelque part elle-même en souffre. Elle souffre de ce regard inversé, ou de sa disposition corporelle qui ne lui permet pas d’être dans une forme de norme.

C’est une question d’adaptation. Là, clairement, le personnage se pose d’emblée comme inadapté. Elle est inadaptée, mais cette disposition qui pourrait apparaître comme une forme de handicap ou d’absence de compétence pour vivre, lui donne finalement une compétence : celle d’un regard porté sur le monde et de pouvoir participer d’un soulèvement nécessaire, face à cet ordre systémique est insupportable.

Il y a une planche où elle dit qu’elle n’est pas malheureuse et que le fait d’être en creux, quelque part, lui permet d’être habitée par toute chose. On pourrait parler d’empathie ou d’hypersensibilité, qui peut être vécue comme un handicap, une forme d’inadaptation et cette non-compétence se renverse.

Dans ton travail en général, il y a ces jeux avec les expressions ou métaphores parfois prises au pied de la lettre qui donnent un côté poétique ou décalé, le dessin met en lumière l’importance de la langue ?

F.M. : Pour ce livre-là, la question de l’écriture a été moins complexe à aborder que dans les précédents, qui sont quasiment sans texte. Il n’y en a pas énormément dans celui-là non plus, mais il a de l’importance. Je le travaille en tant que tel, à part.

Mais par rapport à ce que tu dis, c’est vrai qu’il y a un langage dans le dessin et le dessin me permet vraiment de parler. Et inversement le texte peut permettre de créer des images et ce jeu-là m’intéresse.

C’est pour ça que je me sens à ma place dans la bande dessinée, parce que le récit et la séquence permettent de parler et l’écriture vient rebondir, enrichir quelque chose. Mais mon envie d’histoire se passe dans l’image.

Et ce texte te permet de décaler un peu l’interprétation ? De créer une dualité ?

F.M. : J’ai essayé d’enlever les choses redondantes pour faire respirer au maximum la partie dessin. Et le fait que je me pose pas de contrainte en termes de représentation me permet d’être libre de faire une pleine page ou quelque chose qui peut-être se rapproche plus de l’illustration, voir de quelque chose de plus pictural ou de plus abstrait… qu’il y ait quelque chose de sensible qui passe par le dessin, la matière, et qui ne soit pas forcément nommé.

C’est très sujet à l’interprétation des lectrices et des lecteurs. Il y a une zone qui peut perturber, avec une libre interprétation sur certaines pages, notamment les scènes sexuelles qui ne sont pas représentées, mais plutôt soulignées.

Comment travailles-tu, quels sont tes outils ?

F.M. : C’est du crayon, du crayon 3H à 10B —c’est une gamme de crayons avec des crayons très noirs et des crayons beaucoup plus clairs— et une gomme, une règle et du papier. C’est assez rudimentaire, il n’y a pas tellement d’outils, mais ce sont des outils qui me vont très bien parce que je trouve qu’on peut faire beaucoup de choses avec.

Peut-être que je me lasserai, mais le crayon permet beaucoup de choses : aller de la matière à la représentation. Être dans le plaisir de chercher des formes et des matières qui ne sont pas uniquement de la figuration, mais qui donnent du corps au dessin.

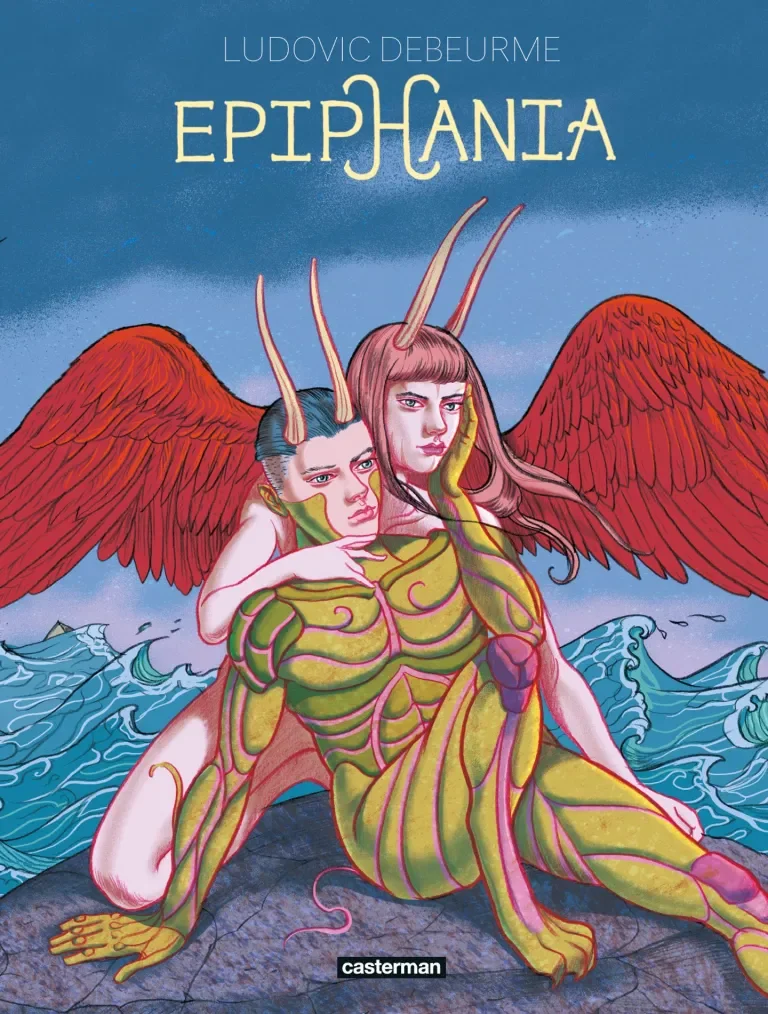

Et aussi, je voulais parler de couleur, parce que tu parles du noir & blanc là, mais dans Une Île, tu as une palette très colorée avec des jeux de superposition, des motifs ; tu as fait aussi les couleurs d’Epiphania deLudovic Debeurme avec un côté très pictural, il y a du modelé, des couleurs peu courantes…

F.M. : J’adore les couleurs et l’illustration de commande pour la presse ou l’édition m’a vraiment permis de découvrir ou de redécouvrir —parce que j’ai fait de la peinture avant de faire de la bande dessinée— que j’aimais vraiment la couleur. Et que je pouvais l’utiliser avec tout le plaisir que ça comporte.

Pour Epiphania, la trilogie de Ludovic Debeurme, on a réfléchi ensemble puis j’ai travaillé de mon côté et Ludovic est ré-intervenu sur des choses et c’était passionnant de pouvoir travailler en se posant la question des références, en cherchant des atmosphères aussi longtemps.

Mais pour un projet de narration personnelle, ça ne s’impose pas du tout. C’est-à-dire que ça serait vraiment aller du côté d’une surcharge illustrative que je ne désire pas. Pour un projet comme Et c’est ainsi que je suis née, la couleur serait vraiment superflue parce que je n’ai pas pensé les dessins comme ça.

Je ne me suis autorisée la couleur que sur la couverture parce que le livre est un objet, il faut lui donner une peau, un corps et une carnation au sens propre. Ça ne me semblait pas un non-sens, même si on pourrait se questionner : c’est un livre en noir & blanc, du coup, c’est un peu bizarre de mettre la couverture en couleur, mais j’aime bien cette friction quelque part.

Mais peut-être que le jour viendra où j’aurai envie de faire de la bande dessinée en couleur, et ça aura du sens. J’ai essayé, j’ai eu des débuts de projets, mais qui n’étaient pas du tout convaincants.

Tu fais de la bande dessinée, de l’illustration, et tu parlais de peinture tout à l’heure, je voulais savoir est-ce que tu pratiques aussi le carnet de croquis ?

F.M.: Pas trop. J’ai fait une école de BD à Saint-Luc à Bruxelles, et à l’époque, on dessinait beaucoup sur le motif, tout le monde avait des carnets de croquis, moi aussi. Mais je ne croque pas les gens, je dessine rarement dans le métro, mais ça ne m’empêche pas de collectionner des impressions, des images —peut-être que je me fais trop confiance— mais l’idée de les imprimer dans ma tête et de m’en servir après, au moment, le moment venu, c’est plus ma manière de faire.

Dans mes carnets je note des idées, du texte ou des images qui s’associent ou qui viennent, mais je n’ai pas cette pratique, presque musculaire, du dessin. J’aimerais bien, mais ce n’est pas très intéressant quand je le fais [rires] donc je ne suis pas convaincue.

Je te demandais ça aussi, parce que dans ce livre il y a des traits très géométriques pour dessiner les personnages, à la règle, c’était une envie graphique ?

F.M.: Dans mes illustrations pour la presse ou pour les livres, ce sont des outils que j’utilise souvent. Mais le fait d’avoir beaucoup d’illustrations ces dernières années et d’avoir moins fait de bandes dessinées —je n’avais pas sorti de bande dessinée depuis Le Lait noir, donc ça fait presque 10 ans— ça a invité dans ma pratique d’autres outils. Des outils qui ne sont pas des outils de ouf, mais qui donnent au dessin cette tension entre des recherches de matière —avec un côté pictural— et en même temps, quelque chose de très dessiné —presque constructiviste.

Il faut laisser parler ses affections pour certaines choses —je pense à Fernand Léger— mais aussi ne pas se brimer donc, il y a des coups à la règle —la ville est comme une machine, qui correspond presque plus à celle du 19e siècle qu’aux villes actuelles. C’est aussi un plaisir de dessinatrice.

On a vu ça sur ton affiche pour la BD à tous les étages au Centre Pompidou, c’était très à la règle et on se dit qu’il a une suite.

F.M.: Oui, c’est exactement ça, le fait de m’être tellement concentré sur certaines images très longtemps —typiquement cette affiche— et de pousser crayonné, réintervenir… Il n’a pas eu tellement de modifications, mais il fallait penser les choses longtemps pour que le trait soit bien. C’était un peu stressant. Et puis le Centre Pompidou il fallait le représenter quelque part donc, c’était difficile de contourner la question de la règle [rires].

Le fait de s’attarder longtemps sur une image m’a aussi fait revenir différemment à la bande dessinée, avec une envie de composer les planches dans leur entièreté et de vraiment m’y attarder. Et du coup, j’ai été assez lente parce que j’ai passé du temps sur certaines planches que j’ai vraiment pensé comme des petits tableaux —il y a des planches qui m’ont pris moins de temps que d’autres— mais j’ai traîné dessus [rires].

J’espère mettre moins de temps pour le prochain album, je travaille sur un projet sur lequel j’aimerais moins avoir à m’interrompe systématiquement pour aller jusqu’au bout, mais encore une fois je serais allée plus vite ça aurait été moins pénible, mais ça n’aurait pas laissé mûrir les choses je n’aurais peut-être pas trouvé la fin, peut-être que je me serais perdue en route, j’en sais rien.

Finalement, je ne regrette pas, mais « stratégiquement » [rires] je préférerais mettre moins de temps pour la prochaine.

En complément de cette lecture d’Et c’est ainsi que je suis née, je vous conseille d’explorer ses autres livres—Avant mon père aussi était un enfant, Géante, Le Lait noir— mais aussi de découvrir ses illustrations en couleurs récentes dans Ce que disent les rêves, où elle illustre les contes de Muriel Bloch, ou dans ses livres jeunesse : Une île et Dans mon ventre.

Thomas Mourier, le 13/01/2026

Fanny Michaëlis - Et c’est ainsi que je suis née - Casterman

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview