21.01.2026 à 12:55

Manifeste poétique pour une bonne année singulière

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1930 mots)

Deux citations résonnent encore car je les entends assez fécondes dans leurs rapports au monde extérieur et intérieur, sans doute sont elles également une façon de comprendre la puissance de la création dans une lecture sensible des forces qui nous gouvernent et qui appellent un dialogue avec cette raison pratique et philosophique, avec cette instance poétique qui fait Œuvre.

« Et tant que tu n’auras pas compris ce « meurs et deviens », tu ne seras qu’un hôte obscur sur la Terre ténébreuse. » Goethe

Pourrait-on inscrire la peinture dans ce deviens, toute la peinture et situer l’acte de peindre comme l’écrit Deleuze pour Cézanne, Klee et Bacon au centre du Chaos précédant l’acte démiurgique de la création et l’avènement de la peinture dans son langage pictural… soleil donc à double titre et à double foyer, et pour soi et pour le monde, acte d’éclaircissement et de lecture, de production des ce qui rend le peintre heureux, en cette lumière, en ces soleils qu’il créé et peint (même tourmentés en van Gogh bien entendu, ce soleil noir de la mélancolie) et qui éclairent aussi comme si le chant entier de la Nature (je pense à Monet) semblait s’être rendu si complice et aimant en la nature du peintre que ses mains lui soient si prodigues, si prodigieuses, qu’elles accordent, en une valse charmante, légère le fond du regard à cette âme qui s’éprend de toute la Nature (le Cosmos d’Evi Keller) et la rend sensible à tous par la peinture, eau solaire, eaux nuptiales, lumière fécondante, universalisme, souffles ligériens de ce vent paraclet au spectacle du monde…

D’où sans doute la citation camusienne: « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été.»

Dans cette approche constituante, la lumière se créée par l’écriture et la philosophie, mais aussi par ce qu’elle comporte d’universellement Vrai dans cette expérience du Soi et de sa fonction ontologique, quand le peintre, le philosophe, le romancier fait correspondre sa sensibilité aimante avec l’expérience de la vie et sa fonction heuristique, l’art de découvrir, de pouvoir lire en soi le mouvement même de ce que l’expérience dépose et de ce qui se construit en harmonie, en présences, en faits, en intentions aussi, en ses mystères, ce qui noue, à mon sens, le plan de l’objectivité à celui de la subjectivité dans une relation dialectique épanouissante, régalienne; l’Esprit toujours couronne la création qui vient à travers cet Inspire et la féconde alors que secrètement, au cœur de l’être se sont alignées les forces mêmes de ce miroir issu des profondeurs, devenu Camera Clara, peinture, roman, chant de l’intime, lumière irradiante, ville, paysage…inséminations profondes, méditations aurait écrit Rimbaud (son roman sans cesse médité, Les poètes de 7 ans).

Manifeste poétique, Verdon, ©PASCALTHERME2025

Ces correspondances sont la preuve que nous sommes également ce monde ployé par un secret, que nous sommes au travail en nous mêmes, à répondre à la question du Sphinx, qui sommes nous vraiment? Cette question est permanente, elle noue la création à la question de la production et au travail que cette permanence induit quant aux réponses que nous tirons de la réalité et à ce qui chemine au secret, ce facteur de conscience qui se nourrit de la question du Sujet Inavoué, alors qu’immergé en cette vie et selon nos psychologies, nos raisons et déraisons, nos passions, nos folies et cette sensibilité aux idées, à la philosophie, à la foi où à son absence, à ce qui nous fait percevants, artisans de cette sensibilité morale et intellectuelle, cette question irradie…

Nous voguons sur cette mer vineuse, attachés nu aux poteaux de couleur, (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu ) et nous attendons dans la ferveur d’être touchés par ce chant des sirènes dans ce qu’il a de surhumain et de tragique; ce chant d’avant le monde, qu’était-il donc ce chant du monde avant l’homme et sa tragédie…et qu’est ce donc que ce bateau ivre qui vogue depuis si longtemps, si loin en nous qu’il évoque l’alchimie du verbe en son logos, couleurs, lumières, mouvements, mystiques du rêve, fragrances de l’esprit, sensualité des yeux et de la main, vertus du cœur, pâmoison d’anges, verts secrets enclos de cette rumeur ancienne qui vibre au levant et s’éteint au couchant, passe la nuit, incendie ses navires, contemple sa défaite, s’assoupit enfin au devant de la plage…renait au matin par cette aube libre du chant de sa plus haute tour (Rimbaud aussi) que ce jardin illuné, hier, vaste songe panthéistique où

» Quand venait, l’oeil brun, folle, en robes d’indiennes,

– Huit ans, – la fille des ouvriers d’à côté,

La petite brutale, et qu’elle avait sauté,

Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses,

Et qu’il était sous elle, il lui mordait les fesses,

Car elle ne portait jamais de pantalons ;

– Et, par elle meurtri des poings et des talons…

Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.. »

…. et que se faisait la rumeur du quartier, les persiennes closes, il revenait à son roman sans cesse médité… ah!, on ne dira jamais assez la fureur, l’Éros de cette poétique rimbaldienne qui a insolé toute une génération durablement jusqu’à l’incandescence, et dont, bien entendu, je fais partie… cet absolu du roman issu de la vie sensible, de cette attraction fatale pour ce romantisme élégiaque, cette convaincante mission de l’Esprit libre, des corps amoureux dans leurs échanges avec l’infini et le temps, à cette parole, issue du chant du monde et de l’amour, cueillie au creux des ces reins, ces petites amoureuses, encore rimbaldiennes, rieuses et provocantes : Nous nous aimions à cette époque, Bleu laideron !On mangeait des oeufs à la coque Et du mouron ! Un soir, tu me sacras poète Blond laideron : Descends ici, que je te fouette En mon giron; (1871)… de quels bonheurs ne sommes nous toujours pas né, et si c’était le cas, nous devrions les chanter haut et fort, à tue tête, en pleine nuit et en plein jour, histoire de clarifier par le son de ce chant ce sang mauvais qui coule à en ces jours qui rabaissent notre sang gaulois dans son cœur ancestral…. Beurres-tu encore ta chevelure?

.Au chevet de cette terre qui s’en va et qui revient, plus nuptiale encore, alors que notre temps se concentre, comme un sang sombre et clair et que la main délivre, sur la neige du papier, l’encre noire du stylo, même si nous n’écrivons plus avec, l’ayant fait, un marquage s’est établi au son de cette plume et de son grattage, offre du verbe ployé, moulé en sa graphie courbe par le tracé noir ou bleu de nos lettres voyageuses au matin, langueurs des matinaux, espoir vespéral, or du midi, fusions, état de grâce, un couteau coupe le jour et l’inverse… nous roulons sous les jupes de ces matins et de ces soirs naissants à cette autre lumière, de l’autre côté du miroir.

Pascal Therme, 13 janvier 2026

21.01.2026 à 12:36

Avec Louise Mutrel embarquez dans le Starlight Express Club

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1031 mots)

L’exposition Starlight Express Club, présentée au sein du centre d’art contemporain de la Galerie Édouard-Manet, réunit un ensemble de photographies-objets aux formats variés. Les œuvres s’inscrivent dans l’espace à travers de larges caissons rétroéclairés qui convoquent des formes issues de la tradition picturale, telles que le retable ou le diptyque.

Louise Mutrel - Nord Evasion

Depuis 2019, Louise Mutrel développe au Japon une recherche visuelle et narrative autour de l’univers des « dekotora » : camions tuning spectaculaires mêlant références de la culture populaire et esthétiques ultra-saturées. Ces véhicules tunés issus d’une contre-culture née dans les années 70 et héritée de la présence américaine dans l’archipel portent la customisation au rang d’art. Leurs styles uniques reflètent la personnalité de chaque propriétaire et mélangent les influences allant de la culture picturale ancestrale japonaise à la science-fiction, en se éférant notamment aux armures robotisées des personnages de la série d'animation manga Gundam, très populaire au Japon depuis les années 80. Paradoxal, l’ornement délirant de véhicules dont la fonction initiale est censée être purement utilitaire fait de ces camions hypertrophiés des œuvres ambulantes combinant sculptures, peintures et installations lumineuses.

Au-delà des véhicules, elle s’attache aussi à celleux qui les font exister — conducteur·rice·s, rassemblements nocturnes, gestes et échanges. Les « dekotora » deviennent ainsi les supports d’une expression artistique, artisanale et sociale.

Louise Mutrel : Only You Can Complete Me

Avec Starlight Express Club, Louise Mutrel transpose cet univers en installations. Présentées sous forme de dispositifs lumineux, les images apparaissent comme des perceptions fugaces, invitant les visiteur·euse·s à plonger dans l’atmosphère nocturne et vibrante du club des « dekotora ».

-> Rencontre-conférence avec Louise Mutrel le Samedi 31 janvier à 15 h.

Kobé Abo, le 21/01/2026

Louise Mutrel - Starlight Express Club -> 14/03/2026

Galerie Edouard-Manet de Gennevilliers 3, place Jean Grandel 92200 Gennevilliers

21.01.2026 à 12:24

À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4114 mots)

Non pas le Périphérique mais la North Circular, non pas Clichy-Batignolles mais Brent Cross Town (BXT). Ce nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique. Visite. Chronique d’Outre-Manche.

Visualisation aérienne de Brent Cross Town depuis le sud, montrant les constructions actuelles en couleur et les futurs blocs en transparence @Related Argent

Londres ne possède pas de périphérique urbain comme Paris mais un demi périphérique appelé North Circular, qui décrit un arc de cercle traversant zones industrielles, infrastructures et banlieues tentaculaires du XXe siècle. Sur un tronçon d’autoroute à huit voies entre deux échangeurs à plusieurs niveaux, il longe le centre commercial Brent Cross, le troisième plus grand de Londres. Au sud cependant, une surprise est en train d’émerger : un îlot de sérénité urbaine, neutre en carbone, baptisé Brent Cross Town (BXT).

Il faudra peut-être vingt ans pour mener à bien le projet BXT, qui prévoit 6 700 logements, 30 000 m² de bureaux pour 25 000 employés et 20 hectares d’espaces verts et de terrains de sport. Par son ampleur et son ambition, BXT s’apparente à la réponse londonienne à Clichy-Batignolles à Paris (XVIIe arrondissement) : un écoquartier aux fonctions mixtes, un développement axé sur les transports en commun (TOD) qui concrétise ce que Carlos Moreno appelait en 2016 la « ville du quart d’heure ». À ce jour, seul un huitième environ de BXT est en construction, mais les premiers résidents ont déjà emménagé dans les immeubles achevés et le premier immeuble de bureaux affiche déjà presque complet.

Les promoteurs sont Related Argent, une société née en 2015 de la fusion des sociétés new-yorkaise Related et londonienne Argent. Related est surtout connue pour Hudson Yards, un quartier varié mais étrangement propre, inséré sur Midtown West Side, à Manhattan, avec ses gratte-ciel futuristes aux façades de verre vertigineuses (dont deux de plus de 300 mètres de haut), ses espaces publics piétonniers, son immense salle de spectacle modulable et l’attraction spectaculaire, mais controversée, « Vessel », une structure de 46 mètres de haut conçue par Thomas Heatherwick. Argent est quant à elle surtout connue pour la rénovation du quartier londonien de Kings Cross Central, qui étend des infrastructures du XIXe siècle réhabilitées (dont la transformation des anciens dépôts de charbon par Heatherwick) avec de nouveaux bureaux (dont le siège européen de Google) et un quartier résidentiel. Kings Cross est reconnu comme un modèle de rénovation urbaine et d’aménagement du territoire.

Lorsque l’architecte Bill Dunster a fondé l’agence Zedfactory en 1999 et conçu BedZED, un éco-village de banlieue comprenant 100 logements achevé en 2002, il a marqué une étape importante dans la transition de Londres vers la neutralité carbone. BXT est bien plus qu’un simple « village » : son envergure et la mixité de ses bureaux, logements et commerces en font une véritable « ville écologique », où les loisirs de plein air font partie intégrante du mode de vie. Morwenna Hall, directrice générale et directrice des opérations de Related Argent, souligne leur « engagement en faveur du développement durable, de la santé et du bien-être, concrétisé par la mise en place d’un “Indice de bien-être” permettant de suivre l’évolution du bien-être de la communauté tout au long du cycle de vie du projet ».

Le projet BXT trouve son origine dans la volonté d’expansion du centre commercial, à laquelle Bob Allies, associé fondateur du cabinet d’architectes Allies and Morrison, se souvient s’être opposé en 1999, estimant que le site sud devait être aménagé en premier. « Il y avait là une zone industrielle discrète, une grande usine de recyclage (désormais) relocalisée, et de nombreuses voies de garage », explique Allies. « L’ensemble du secteur était complètement isolé et plutôt morne ». Le cabinet allait par la suite élaborer le plan directeur de ce qui est aujourd’hui BXT. Mais la création d’une véritable ville, et non d’un simple lotissement résidentiel, n’était réaliste qu’avec la construction d’une nouvelle gare à l’est du site. Bob Allies se souvient : « Lorsque nous avons commencé le projet, je me rappelle avoir dessiné la gare et les gens me disaient : “Oh, ne soyez pas ridicule” ».

Hall de la gare Brent Cross West. Photo @ H.W.

C’est de la nouvelle gare de Brent Cross West que j’ai entamé ma mission pour constater l’avancement du projet BXT. Les trains rejoignent King’s Cross, au cœur de Londres, en 12 minutes et desservent directement deux aéroports internationaux. En levant les yeux vers un échangeur autoroutier depuis la gare, on aperçoit les colonnes multicolores, hautes de 21 mètres, qui entourent le poste de transformation électrique de la nouvelle ville (conçu par IF-DO et Arup, 2025), et qui a fait l’objet d’une étude de cas dans un rapport du Forum économique mondial (World Economic Forum). Sur le site adjacent, la construction d’une centrale énergétique entièrement électrique de 30 MW, qui alimentera le réseau de chauffage urbain de BXT, débute en 2026.

La station elle-même est une conception de shedkm et Studio Egret West, avec un hall spacieux de 13 mètres de haut en bois massif. À l’extérieur, au-delà des palissades, on aperçoit divers immeubles de moyenne hauteur qui émergent au cœur de BXT. Un chemin sinueux qui les traverse mène au parc Claremont, conçu par Townshend Landscape Architects et regorgeant de plantations à la biodiversité riche, d’une aire de jeux animée par les enfants et d’une structure de jeu fantastique (réalisée par Root and Erect) qui pourrait figurer dans un conte de fées.

Claremont Park et nouveaux immeubles d’appartements @H.W

Le parc s’étend à l’est, au pied d’une falaise de nouveaux immeubles résidentiels orthogonaux de hauteur moyenne comme d’énormes boîtes aux façades de briques, aux grilles de fenêtres régulières et aux balcons en acier en porte-à-faux. Ce style urbain est courant dans les nouveaux projets londoniens – Bob Allies souligne que « nous respectons tous les directives du maire en matière de logement et les mêmes réglementations en matière de construction » – et bien qu’il rappelle l’architecture vernaculaire londonienne en briques, il pourrait tout aussi bien se trouver en Scandinavie ou aux Pays-Bas. Bob Allies affirme : « Nous savons que les bâtiments orthogonaux peuvent créer de très belles villes » et « j’ai toujours tenu à ce que les bâtiments donnant sur le nouveau parc forment un mur continu ». Deux immeubles d’appartements conçus par les architectes Maccreanor Lavington sont déjà occupés. Ces derniers expliquent que le Delamarre s’inspire des immeubles de type « mansal block » londoniens du XIXe siècle (on y retrouve les baies vitrées mais pas les ornements). Les appartements affichent des prix (exorbitants) conformes au marché londonien mais, derrière, le solide immeuble Conductor House (conçu en collaboration avec Whittham Cox) abrite 120 logements abordables et accueille des résidents des logements sociaux des années 1960 récemment démolis du Whitfield Estate.

Un centre d’accueil primé par le RIBA se trouve au fond du parc. Cette structure en bois de trois étages, conçue par Moxon Architects, présente des murs en gabions au rez-de-chaussée, un bardage en zinc à l’étage et du mélèze au sommet. À l’intérieur, se trouvent un espace d’exposition lumineux et un café. L’entrée du centre d’accueil donne sur un immeuble d’après-guerre abritant des commerces, sur Claremont Way. « AFG » fonctionne toujours comme une petite épicerie indépendante, un modèle menacé dans les villes britanniques. Autrefois indispensable au quartier de Whitfield Estate, AFG a désormais de nouveaux voisins : une pizzeria branchée et un torréfacteur. La banale rangée de boutiques a acquis une touche urbaine moderne grâce à une peinture bleue et une fresque botanique vibrante, « Cattleya », d’Annu Kilpeläinenn, sur le mur du fond. Malheureusement, ce joyau psychogéographique inattendu, qui connaît aujourd’hui une seconde vie prometteuse, risque fort de disparaître au profit d’un complexe commercial et de loisirs beaucoup plus imposant. Mais les plans changent, et comme le souligne Bob Allies, « une chose que nous avons apprise avec Argent grâce à l’expérience de King’s Cross, c’est… d’essayer de conserver les bâtiments existants autant que possible. On peut donner vie à un bâtiment existant d’une manière totalement différente ».

Claremont Way en 2008 et 2025, juste avant la démolition des logements sociaux Whitfield (gauche) et le relogement de ses résidents dans Conductor House (3ème bâtiment à droit) @Google Street View

Traversant les imposants immeubles d’appartements déjà construits, je suis arrivé à Neighbourhood Square. Il est dominé par la tour Fusion élancée de 24 étages (la plus haute de Brent Cross Town), composante du complexe en forme de L (Glenn Howells Architects), qui accueille des étudiants quelle que soit leur école ou université. La fontaine vert fluo de 4,3 m de haut, conçue par Studio Neon, évoque les fontaines des places européennes. Morwenna Hall, la directrice générale de Related Argent, souligne que « l’art continuera de jouer un rôle clé dans l’identité de Brent Cross Town à mesure que le quartier se développe ».

Plus de 50 nouveaux commerces, restaurants et cafés devraient ouvrir leurs portes, et Neighbourhood Square est appelé à devenir le cœur urbain de la communauté de Brent Cross Town. Copper Square, relié par une rue commerçante et situé à l’ouest, près de la gare, sera le centre commercial névralgique du quartier. Le premier immeuble est construit : le 3 Copper Square, un bâtiment de 14 étages presque cubique conçu par shedkm, avec une structure hybride en bois massif et béton. Six étages sont déjà occupés par l’Université Sheffield Hallam. Le prochain bâtiment livré sera le 2 Copper Square (Bennets Associates), un immeuble de neuf étages de couleur verte, entièrement construit en bois massif et agrémenté de terrasses végétalisées.

Le développement de BXT va se poursuivre de manière significative, s’étendant sur toute la longueur de la rocade nord, entre les échangeurs. Une passerelle verte enjambera cette rocade et reliera le centre commercial, actuellement accessible uniquement par d’étroits ponts débouchant sur des parkings ou par des routes sans trottoirs. Un vaste parc sportif arboré, baptisé Clitterhouse Park et conçu par Gustafon Porter Bowman, prolongera BXT vers le sud. Ce parc est essentiel à la vision de Morwenna Hall, qui souhaite faire de BXT « un quartier où le bien-être et la pratique du sport et des loisirs sont primordiaux ».

Neighbourhood Square, avec la tour Fusion (Glenn Howells Architects) et la fontaine verte (Studio NEON) @H.W

Qu’en est-il des habitants des banlieues qui découvrent soudainement une nouvelle ville devant chez eux ? Une vaste consultation a été menée et les riverains semblent avoir été conquis. Selon Bob Allies, ce succès s’explique par « l’amélioration de leur cadre de vie, la création d’une nouvelle gare, la connexion avec le centre commercial, l’amélioration des services de bus et un investissement important dans l’aménagement paysager ».

En tant que nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne, BXT s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique des grandes villes identifié en 1945 par les géographes Harris et Ullman de Chicago. Londres compte déjà de nombreux pôles où se concentrent des usages mixtes en périphérie, allant de Canary Wharf, apparu dans les années 1990, aux villes et anciens villages ruraux engloutis par l’expansion londonienne.

3 Copper Square (conçu par shedkm) et 2 Copper Square (par Bennets Associates)

Les villes sont généralement des îlots urbains enclavés dans la campagne, à l’instar des 32 « villes nouvelles » britanniques construites après la Seconde Guerre mondiale, certaines pour désengorger Londres. L’automne dernier, le Groupe de travail sur les villes nouvelles (NTT) a recommandé la construction de 12 nouvelles « villes nouvelles » à faible émission de carbone en Angleterre afin de fournir des logements, de stimuler la croissance économique et de faciliter l’accès aux transports. Certaines sont situées en zone urbaine, mais cinq occupent des espaces ruraux vierges. C’est regrettable, car nous devrions préserver, voire renaturaliser, nos campagnes, et non les détruire. Ce sont les banlieues dépendantes de l’automobile, et pas seulement les friches industrielles, qui doivent être ciblées et densifiées, et le Royaume-Uni doit accélérer le processus. Les plans de BXT sont antérieurs à ceux de NTT, mais ils répondent parfaitement à ses objectifs. Et cette « ville nouvelle » intra-urbaine est déjà en train de devenir réalité.

Tout ce dont BXT a besoin, c’est d’un élément modeste pour préserver la mémoire du passé. Espérons que la vieille galerie marchande de Claremont Way ne soit pas démolie.

Herbert Wright pour Chroniques d’architecture le 21/01/2026

À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines

21.01.2026 à 11:24

Désespérance techno sud-américaine : les "Reminiscencias" de Binary Algorithms

L'Autre Quotidien

Texte intégral (893 mots)

Conçu entre 2023 et 2025, le premier album studio de Binary Algorithms dépeint une histoire de décadence et de désespoir, où se rencontrent la périphérie latino-américaine, le désespoir de l'absence d'amour et la tragédie de la résistance dans les pays du Sud. Mêlant IDM, dub-techno et électro à des influences UK bass et ambient, Binary Algorithms retrace également la dichotomie des identités « latines », si souvent réduites au « tropical ».

Néanmoins, Reminiscencias ne se limite pas à un seul fil conducteur. Il s'agit d'une cartographie intime des lieux vécus et abandonnés, où se croisent mémoire personnelle et histoire collective. Des coins de rue marqués par l'absence, des pièces à demi éclairées où des voix résonnaient autrefois, des trajets en bus à travers des banlieues tentaculaires, le bourdonnement lointain des marchés s'estompant dans un silence de béton. Les sons qui entourent Andrés – des routes rurales aux bourdonnements sourds de la circulation sur les autoroutes fissurées – se mêlent à des fragments de souvenirs : rencontres fugaces, lettres jamais envoyées, poids des mots non dits. Ces espaces sont imprégnés d'histoires de résilience et de perte, dont l'écho dépasse largement leurs limites physiques.

Chaque composition évolue entre des structures rythmiques abrasives, des passages atmosphériques expansifs et une conception sonore raffinée, évoquant la tension entre résilience et effondrement, nostalgie et futurs qui ne se sont jamais réalisés, utopies promises et vérité impitoyable. Dans cette convergence, le LP devient à la fois un document et une réflexion — un paysage sonore façonné par le temps, la perte et les espaces laissés entre eux.

Et si la comprenette vous fait encore défaut, pensez Trump, pensez Maduro et surtout la guignol de service :Maria Corina Machado, la même affidée qui a refilé son prix à l’agent orange… Plus clair comme ça ?

Jean-Pierre Simard, le 21/01/2026

Binary Algorithms - Reminiscencias - Furatena

21.01.2026 à 10:55

“Décharge”, de Séverine : après la dévoration

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1027 mots)

Décharge, le nouveau texte de la poétesse Séverine, parle d'un corps perdu au pays des ogres et des ogresses, un corps asservi tantôt en poupée auscultable, tantôt en animal de laboratoire, coupé du monde par le silence, un silence devenu bourbier.

Coincée entre les larmes folles de la mère et les doigts intrusifs du père, le corps de l'enfant a devoir de confession, comme s'il fallait la purger d'une parole dont elle est par ailleurs interdite. Objet de convoitise autant que de dégradation, le corps ici marqué ne connaît du verbe soigner qu'une foule d'antonymes.

Comment, quand on appartient désormais à ce que l'auteure appelle "la horde des désaxées", se reconstruire? Le terme lui-même – reconstruction – semble ridicule alors qu'il s'agit de ruines, d'annihilation. Alors que l'enfant s'est vu spoliée d'enfance pour être sacrée terrain d'expérimentation. Alors que son entourage s'est décrété strangulatoire. Pourtant, contre ce passé piétiné, il faut se dresser, ou plutôt faire que la langue se dresse, qu'elle fore le mur blanc de silence derrière lequel s'abritent les prédateurs:

"Là encore, le présent est imprononçable, le lieu détruit insaisissable, cette part de toi, de la fumée. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. Tu perds ton étanchéité, tu avales à l'aveugle des pulsions infernale, à grosses goulées. On ne donnerait pas cher de ta mémoire qui se laisse tatouer.

La force de Décharge consiste à tissser au moins trois lignes de langage, celle du souvenir à jamais déformant qui refuse le simple récit, celle du constat de dépossession du corps qui bat en brèche l'analyse et celle de l'intime comme expérience enfin révélée. En confrontant et alternant ces lignes vibratiles, l'auteure veille à ce que son texte survive à l'anéantissement qu'une telle parole pourrait générer, tant la violence de ce qui est, par tranchants fragments, dit, prend le risque de nous sidérer. Page après page, les non-dits cèdent, les monstres sont désignés, les peurs affrontées ; la douleur prend en charge les aveux et le sang de la vérité peut de nouveau couler à ciel ouvert; l'explicite surgit comme un fer rouge du magma indicible.

"Un souvenir, c'est âpre à exhumer, le retour stroboscopique du refoulé, son avancée une milliseconde par jour, son imperceptible gain en durée. La séquence enfouie peine tellement à se dérouler, mais finit par atteindre ta ligne d'arrivée […]"

Un viol n'est pas un récit, il n'obéit pas aux lois de la narration ordinaire, et quand il est répété, perpétré sous mille formes, nié dans sa réalité, adoubé par la famille, il semble qu'il lui soit impossible d'entrer dans le langage, voire interdit, tant la chasse est à jamais gardée par les "déserteurs les petits-chefs les bâtards". En détruisant le sujet et en en faisant un objet, le bourreau condamne sa proie au néant du langage. Qui ne parle que forcée ne parle pas. Qui doit se taire sous peine d'être davantage exclu n'a plus que les mots pour briser le bouclier des tabous. Pourtant, avec Décharge, Séverine brise, éclate, déplie, retourne, assèche, bouscule – se sauve – au double sens: fuite et salut s'épaulant tant bien que mal. Naître expose, écrit-elle vers la fin. Or c'est là le grand pari de ce texte: exposer plus que témoigner. Mettre à nu le déjà-décharné. Offrir aux cris une cadence. Faire de la vérité une force neuve. "Trouver une clairière", ainsi qu'il est espéré.

Claro, le 21/01/2026

Séverine, Décharge, éd. Lanskine

20.01.2026 à 11:07

On aime #122

L'Autre Quotidien

Lire + (437 mots)

Jordi Colomer

L'air du temps

Iggy Pop - Little Virus

“Dirty little virus sleepin' inside us

Gone are the pay days, gone are the play days

Dirty little virus sleepin' inside us.

Oh what a grind! I'm losin' my mind.”

Le haïku de tête

Le papillon bat des ailes

comme s'il désespérait

de ce monde.

Kobayashi Issa

L’éternel proverbe

Un aujourd'hui vaut deux demain.

Proverbe anglais

Les mots qui parlent

- Des fois j’arrive plus à savoir si c’est moi qui débloque ou si c’est le monde qu’est devenu une fosse septique.

- Les deux. Mais votre plus gros problème c’est que vous êtes un moraliste.

James Crumley - Le dernier baiser

13.01.2026 à 17:20

James Cook fait respirer le bronze de ses statues

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1431 mots)

Le sculpteur sud-africain James Cook travaille un matériau qui n’est pas franchement réputé pour sa légèreté : le bronze. Et pourtant, ses œuvres donnent l’impression de flotter, de se fragmenter dans l’air, comme si la matière avait décidé de respirer. Entre réalisme et abstraction, il crée des corps troués, fissurés, ouverts… non pas pour les “casser”, mais pour laisser au regard un rôle actif : compléter, imaginer, ressentir.

Un résultat aérien… construit avec une méthode d’orfèvre

Les œuvres de James Cook ont souvent un look “léger”, mais leur fabrication est tout sauf improvisée. Il décrit un processus typique basé sur la fonte à la cire perdue, avec des étapes très structurées. Tout commence par une armature (souvent acier + fil) qui sert de squelette. Il pose ensuite des volumes en mousse expansive, puis affine les formes avec une couche de cire/argile de modelage. Vient alors le moulage : un moule en silicone (pour capturer le détail) maintenu par une coque rigide en fibre de verre + résine.

Ensuite, on passe au cœur de la “cire perdue” : on fabrique une réplique en cire, on lui ajoute un système d’alimentation (gates) pour guider le métal, puis on l’enrobe d’une coquille céramique par trempages successifs. La cire est éliminée par chauffe, et le bronze en fusion prend sa place. Après refroidissement : casse de la coque, assemblage, soudures, et la phase de fettling (ponçage/finition) qui fait disparaître les cicatrices pour retrouver une continuité de surface.

“The Space Between Us” : l’espace qui dit l’essentiel

Une pièce emblématique, The Space Between Us, résume très bien son langage : deux figures semblent liées, presque enlacées… mais un vide persiste entre elles. Pour Cook, cet espace peut représenter la tension, l’énergie et le manque lorsque deux personnes sont séparées et pensent à se retrouver. Et c’est là que ça devient intéressant : ce vide n’est pas “un trou”, c’est un sens possible. Le spectateur comble, interprète, projette. Autrement dit : votre cerveau finit l’œuvre, et ce n’est pas facturé en supplément.

Cook explique aussi qu’une sculpture peut lui demander des mois (souvent autour d’un semestre) entre conception, fabrication, finitions et patine. On comprend mieux pourquoi ses œuvres ont cette impression de “justesse” : elles ne sont pas pressées.

Mythologie grecque, relations humaines : des thèmes anciens, une forme neuve

James Cook revendique une inspiration forte pour la mythologie grecque, autant pour ses récits de transformation et de tension que pour son héritage sculptural. Mais il y injecte une lecture très contemporaine : amour, distance, fragilité, ambiguïtés des relations. L’Antiquité lui offre des archétypes ; lui, il les rend instables, fragmentés, humains.

En savoir plus sur son site et sur Insta.

Jean-Pierre Simard avec 2tout2rien, le 13/01/2026

James Cook fait respirer le bronze

James Cook - The Space between us

13.01.2026 à 16:56

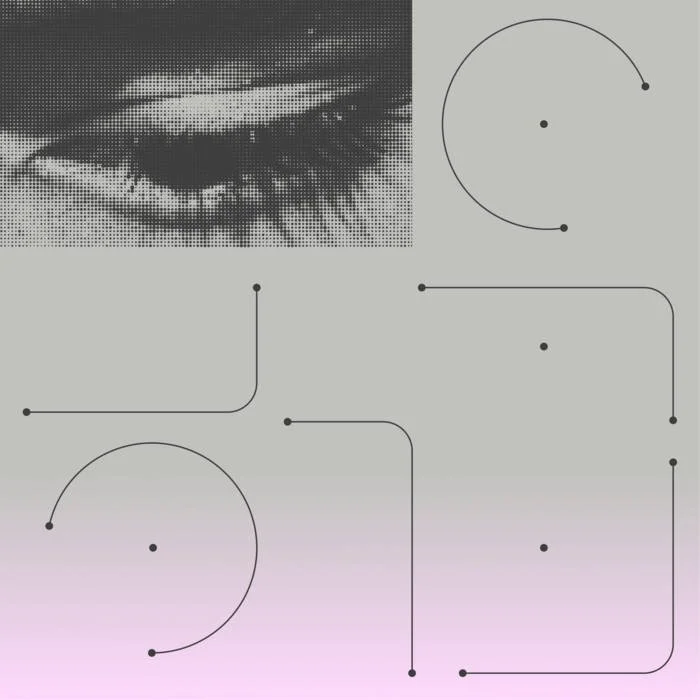

Kalabala : l'Art Ensemble avec Muhal Richard Abrams en 1974 à Montreux

L'Autre Quotidien

Texte intégral (552 mots)

Kabalaba, l'un des nombreux enregistrements publiés par le label de l'Art Ensemble et le seul à documenter le groupe dans son ensemble, est un enregistrement live réalisé en 1974 au Montreux Jazz Festival par le même groupe élargi (avec l'ajout de Muhal Richard Abrams) qui a enregistré le superbe album Fanfare for the Warriors pour Atlantic.

Bien qu'il ne soit pas aussi enivrant que cet album, Kabalaba offre un exemple typique des concerts live de l'Art Ensemble à cette époque. Plusieurs interludes de percussions et des solos de cuivres ponctuent des morceaux thématiques plus forts, tels que Theme for Sco, qui fait ici l'objet d'un traitement énergique. Roscoe Mitchell produit un morceau solo particulièrement acerbe à l'alto, Improvization A2 [sic], tout en nœuds et en amertume suivi d'une des sorties manifestement espiègles et pleines de bavures de Lester Bowie. Le concert se termine par une explosion de cuivres en libre circulation qui s'estompe sans conclusion apparente, bien que le groupe juge bon d'ajouter plusieurs minutes inutiles d'applaudissements du public pour conclure l'album.

Cet enregistrement contient plusieurs épisodes intéressants, mais l'auditeur intéressé ferait mieux d'écouter la Fanfare susmentionné pour avoir une image complète des grands pouvoirs de cette incarnation particulière de l'Art Ensemble. Et de toute façon, les aficionados possèdent déjà l’inestimable coffret ECM. Quand on aime, on réécoute …

Jean-Pierre Simard (fan) le 13/01/2026

Art Ensemble of Chicago - Kalabala, live at the Montreux Jazz Festival - AECO

13.01.2026 à 16:31

Journal d’une jeune architecte — Entre théorie et pratique : un accès à l’enseignement sous tension

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3567 mots)

Des débats nous accompagnent tout au long de notre parcours. Ils traversent les études, les débuts professionnels, les premières expériences d’enseignement, sans jamais vraiment se résoudre. La place des praticiens dans l’enseignement de l’architecture en fait partie.

estelleofish - Cascais, Portugal

Il en est question depuis que je suis étudiante : dans les couloirs des écoles, autour des jurys, à la sortie des rendus, lors de discussions tardives entre enseignants. Alors pourquoi cette agitation soudaine autour de la règle dite du 70 % de théoriciens pour 30 % de praticiens ? Pourquoi maintenant, alors que le débat est ancien ?

Parce que, cette fois, il ne s’agit plus d’un débat d’idées. Il s’agit d’une application concrète, mécanique, comptable. Et surtout, il s’agit de trajectoires réelles. De celles et ceux qui pourront, ou non, enseigner demain.

Ce débat est souvent valeureusement porté par des enseignants déjà installés. Mais il concerne avant tout une génération encore en train de se construire : des jeunes architectes qui aspirent à transmettre, sans toujours mesurer que l’accès à l’enseignement se referme progressivement pour certains d’entre eux.

Derrière les ratios et les statuts, c’est une question plus large qui se pose : quel enseignement de l’architecture voulons-nous ? Et avec quels profils pour le porter ?

Un équilibre fragile, historiquement construit

Les écoles nationales supérieures d’architecture se sont historiquement construites sur un équilibre fragile et précieux entre enseignants praticiens et enseignants issus du monde académique. Cet équilibre n’a rien d’évident ni de naturel : il est le fruit d’une construction lente, depuis les années 1970, faite d’allers-retours constants entre le projet et la pensée, entre la recherche et la pratique professionnelle. C’est dans cette tension féconde que s’est forgée la spécificité des ENSA : un enseignement ni strictement universitaire, ni purement académique, mais profondément hybride, situé, pluridisciplinaire, et indissociable des conditions réelles de production de l’architecture.

La lettre ouverte adressée le 12 décembre 2025 à la ministre de la Culture par un collectif d’enseignants, notamment de l’ENSAPVS, le rappelle avec une grande justesse. Elle alerte sur les effets de la réforme du statut des enseignants-chercheurs engagée depuis 2018, non pas du point de vue d’un conservatisme disciplinaire, mais à partir d’une inquiétude pédagogique profonde. En imposant une lecture comptable des profils enseignants, cette réforme risque de fragiliser ce qui fait le cœur même de l’enseignement de l’architecture : la capacité à articuler savoirs théoriques, savoirs techniques et expérience du projet.

Ce texte met en lumière un point fondamental : l’architecture ne se transmet pas uniquement par des savoirs académiques autonomes. Elle se transmet aussi par une connaissance incarnée de la maîtrise d’œuvre, par une compréhension fine des territoires, des usages, des contraintes économiques, réglementaires et constructives. Autrement dit, par un rapport au réel qui ne peut être dissocié de la pratique.

Affaiblir la présence des praticiens dans les écoles, ce n’est pas seulement déplacer un curseur statutaire : c’est risquer de rompre le lien vivant entre l’école et le monde dans lequel les futurs architectes auront à agir.

estelleofish- Palerme Sicile

Une réforme qui ne menace pas tout le monde de la même manière

Ce qui frappe, dans les débats actuels, c’est que celles et ceux qui s’élèvent le plus fortement contre l’application stricte de cette réforme ne sont pas nécessairement ceux qui en subiront les conséquences les plus directes. Les enseignants déjà installés, titulaires, reconnus, ne sont pas les plus fragilisés et pourtant ce sont eux que l’on entend.

En revanche, la nouvelle génération de praticiens enseignants, celle dont je fais partie, se retrouve face à une porte qui se referme progressivement. Les consciences doivent se réveiller, et les jeunes architectes doivent plus que jamais rejoindre l’engagement collectif. Combien de jeunes praticiens, aujourd’hui encore éloignés de l’enseignement, aspirent à y entrer un jour et ne sont même pas informés de cette réduction de leurs chances d’y accéder un jour ? Les voix de notre génération doivent aussi se lever !

Soyons lucides : avec cette réforme, l’accès à l’enseignement dans les ENSA par la voie de la pratique devient presque impossible. Les dossiers de praticiens sont déjà, pour la plupart, d’un niveau exemplaire, portés par des architectes installés depuis des années, ayant construit une carrière solide. Avec la réduction mécanique du numerus clausus, comment imaginer que les jeunes praticiens, en début de parcours, puissent trouver leur place ?

Faire une thèse aujourd’hui n’est pas un simple choix intellectuel : c’est un engagement total, sur trois à quatre ans minimum. Au-delà du temps consacré, la rédaction d’une thèse implique une série de renoncements rarement nommés. Elle suppose une précarité économique prolongée, une mise entre parenthèses partielle, voire totale, de la pratique professionnelle, et une difficulté réelle à lancer ou à maintenir une agence dans un moment de vie où tout devrait, au contraire, se structurer.

À cela s’ajoute une contrainte moins visible mais tout aussi structurante : l’incertitude. Incertitude sur les débouchés réels après la thèse, sur la reconnaissance institutionnelle, sur la possibilité effective d’enseigner, sur la compatibilité future entre recherche, pédagogie et pratique. Autrement dit, un investissement massif sans garantie de retour, ni professionnel, ni économique.

Enfin, faire une thèse aujourd’hui engage aussi une forme de spécialisation précoce. Elle oriente une trajectoire, parfois de manière irréversible, à un moment où les jeunes architectes sont encore en train de construire leur identité professionnelle. Ce choix, présenté comme une ouverture, peut devenir une assignation, enfermant certains.

Le temps d’une thèse coïncide précisément avec le moment où tout se joue, où tout se forge dans une jeune agence, où une pratique peut émerger ou disparaître. Nous faudrait-il attendre nos 40-50 ans minimum pour postuler en praticien ou bien de se lancer sereinement dans un projet de recherche ?

estelleofish - Chatelet- Les Halles

Faire une thèse et monter une agence : le grand fantasme

J’ai eu cette discussion de nombreuses fois. Catherine Jacquot, présidente de l’Académie d’Architecture, a mis en place une commission dédiée à l’enseignement et Martine Weissmann m’y a convié avec plusieurs jeunes membres du collectif Le Champ des Possibles.

Autour de la table de notre côté : des doctorants, des praticiens, des enseignants, tous de moins de 35 ans. Tous animés par les mêmes questions : comment transmettre aujourd’hui ? comment trouver notre place ? comment devenir de meilleurs enseignants tout en gagnant notre vie ?

À un moment, le sujet est arrivé frontalement : faire une thèse et lancer son agence. Pour celles et ceux qui sont passés par l’exercice de la thèse et ses exigences, la réponse était nette : impossible. Le seul moyen est de s’y consacrer pleinement, puis, à 30 ou 35 ans, d’essayer de lancer une agence.

Pour les praticiens, le constat était plus nuancé, mais la frustration palpable. Beaucoup rêveraient de pouvoir s’engager dans une recherche approfondie, de prendre le temps de la pensée longue. Mais la réalité économique et celle de l’agence rattrapent vite les idéaux.

Même parmi les plus passionnés par l’enseignement, une même phrase revenait : on nous demande aujourd’hui de choisir. Comme s’il fallait accepter de se couper une jambe ou un bras. Penser ou faire. Chercher ou construire.

Une intervenante engagée dans une thèse CIFRE exprimait avec justesse cette position inconfortable de l’entre-deux. Ni tout à fait chercheuse, ni tout à fait praticienne. Moins présente sur les chantiers que ses confrères, mais pas pleinement intégrée non plus dans le monde académique. Son objectif initial était clair : enseigner et exercer. Aujourd’hui, la thèse est en poche, mais les portes de l’enseignement ne s’ouvrent pas pour autant. Et le désir de pratique, lui, revient avec force. Elle tente désormais de lancer son agence, laissant, provisoirement, l’enseignement de côté, alors même que c’était le cœur de son projet initial.

Comme si l’on ne mesurait pas l’impact réel de ces « orientations » sur les trajectoires de vie. On ne peut pas laisser les jeunes générations dans le flou, entre promesses et injonctions contradictoires.

Peut-être faut-il imaginer d’autres formats de thèse, d’autres manières de produire de la connaissance, sans abaisser le niveau d’exigence, mais en diversifiant les parcours. La recherche par le projet, la recherche située, la recherche ancrée dans le faire sont des pistes sérieuses, déjà expérimentées ailleurs.

Les médecins parviennent bien à produire des thèses sans se consacrer exclusivement à la recherche pendant trois ans. Pourquoi pas nous ?

Sortir les praticiens de l’enseignement : une aberration pédagogique

Partout, le même constat revient : les jeunes architectes sortant des écoles peinent à entrer dans le monde professionnel. Il leur est reproché un enseignement trop théorique, trop déconnecté des réalités de la maîtrise d’œuvre, des responsabilités économiques, techniques, juridiques.

C’est un autre débat passionnant : que doit-on transmettre ? De quoi a-t-on réellement le temps en cinq ans ? Ce qui est certain est que nous sommes déjà à un point de bascule. Pourtant, dans le même mouvement, il est envisagé de réduire encore la place des praticiens. Le paradoxe semble évident.

Former des architectes capables d’affronter les enjeux contemporains, écologiques, sociaux, constructifs, nécessite une connaissance fine des conditions réelles de production du projet. Cette connaissance ne se transmet pas uniquement dans les livres ou les articles scientifiques. Elle se transmet aussi par le récit de la pratique, par l’expérience, par l’erreur, par le chantier.

Il ne s’agit pas de dire que l’enseignant praticien fait tout, ni que l’enseignement doit être uniquement technique. Mais nous avons l’obligation de transmettre aux étudiants une boîte à outils qui ne peut être déconnectée du réel. Sinon, la sortie d’école devient difficile pour certain.es.

Une thèse ne fait pas un pédagogue

Je ne crois pas qu’une thèse rende mécaniquement meilleur enseignant, d’ailleurs pas plus que d’être bon praticien rende bon enseignant. Enseigner me passionne, et j’ai le sentiment de toucher du doigt combien c’est un métier à part entière. Être pédagogue demande des compétences spécifiques : une attention à l’autre, une capacité à transmettre, à adapter, à écouter. Cela suppose un rapport particulier au savoir, qui n’est pas nécessairement celui de la recherche académique.

Devenir enseignant, c’est aussi apprendre à enseigner, aux côtés d’autres enseignants, au contact des étudiants. Cela doit-il passer exclusivement par la recherche ou la pratique ? J’en doute. Alors le débat est-il vraiment au bon endroit ?

Mon rêve, depuis longtemps, serait de voir émerger une véritable formation à la pédagogie pour les enseignants en architecture. Une formation qui reconnaisse l’enseignement comme un champ de recherche et de pratique en soi. Pourquoi cela n’existe-t-il pas déjà ? D’autres disciplines l’ont fait. Le niveau et la qualité de l’enseignement n’en seraient que renforcés. Alors pourquoi pas nous ? Et si nous formions nos jeunes enseignant à devenir enseignants et non spécifiquement chercheurs ou praticiens ?

Ce débat se joue, très concrètement, dans les ateliers du vendredi après-midi, dans les corrections tardives, sur les chantiers que l’on quitte à la hâte pour attraper un train vers l’école, dans cette fatigue particulière de celles et ceux qui tentent de tenir ensemble la pensée, l’enseignement et la pratique. Le débat se joue auprès de ces jeunes passionnées qui aiment l’architecture, souhaitent la bâtir et la transmettre mais l’abandonneront si les textes de loi, les ratios ou les statuts ne changent pas.

Réduire progressivement la place des praticiens dans les écoles ne protège pas la recherche. Le projet est affaibli et l’enseignement désincarné, déconnecté de la complexité du monde que les étudiants auront à affronter dès leur sortie d’école. Les jeunes générations font face à une injonction impossible : choisir, là où l’architecture exige précisément de savoir tenir les deux.

Il ne s’agit pas d’opposer chercheurs et praticiens, ni de hiérarchiser les formes de savoir. Il s’agit de reconnaître que l’enseignement de l’architecture repose sur une pluralité de régimes de connaissance : le savoir théorique, le savoir-faire, le savoir pédagogique, le savoir situé. Aucun ne peut prétendre à l’exclusivité sans appauvrir l’ensemble.

Si l’on veut réellement préparer les architectes de demain, alors il faut cesser de demander aux jeunes enseignants d’entrer dans des cases trop étroites. Il faut inventer des parcours hybrides assumés, des statuts souples, des formes de recherche compatibles avec la pratique et, surtout, reconnaître la pédagogie comme un champ d’expertise à part entière.

Former des architectes n’est pas seulement produire des chercheurs ou des techniciens. C’est transmettre une capacité à penser le monde. Cela, aujourd’hui plus que jamais, ne peut se faire qu’à partir d’un enseignement profondément ancré dans ce monde en mouvement.

Estelle Poisson, le 13/01/2026

Architecte — EST architecture

13.01.2026 à 13:13

Blue Valentines, les blues cyanotypés d'Ida Anderson

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2562 mots)

Blue Valentines est une série de cartes postales photographiques d’Ida Anderon, créées à l'aide du procédé cyanotype, une technique spéciale et historique connue pour ses teintes bleues profondément mélancoliques.

Ces images, empreintes à la fois de nostalgie et de sérénité, agissent comme des rappels intimes mais poignants d'un amour brisé à la fois personnel et politique, évoquant un sentiment d'exil non seulement d'un lieu, mais aussi du temps et de sa ville natale pour sa patrie. Elles reflètent un mode de vie qui semble désormais irrémédiablement perdu.

Dans cette série, des vues idylliques de Moscou sont juxtaposées à des scènes plus troublantes : barricades policières, femmes solitaires, pigeons se battant, bar fermé nommé « Furbulent Freedom » (« Liberté turbulente ») en reconstruction, panache de fumée... Elles capturent et transmettent une texture émotionnelle.

Comme dans la chanson de Tom Waits qui donne son nom au projet, Blue Valentines évoque un chagrin persistant, impossible à effacer. Les images de ceux qui se sont retrouvés dans des villes étrangères et qui partagent un sentiment de perte commun résonnent chez ceux qui s'opposent à la guerre et qui vivent à Moscou comme à Buenos Aires. Dans ce contexte de déplacement, Blue Valentines crée un espace possible pour la mémoire active et la possibilité d'une guérison des liens rompus !

En fin de compte, ce projet est une sorte de blues photographique, une élégie visuelle pour les émigrés russes qui ont quitté leur pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 en choisissant l'exil. Les cartes postales sont conçues pour être envoyées par la poste. Des fragments intimes d'expérience envoyés au-delà des frontières, reliant des amis et des proches dans une communauté dispersée mais durable; celle des exilés involontaires…

Ida Anderson est le pseudonyme créatif d'Anna Komissarova, artiste et psychothérapeute psychanalytique en exercice originaire de Russie. Elle est diplômée de l'UNIC, Institute of Culture, la DocDocDocContemporarySchoolof Photography' et a étudié dans les ateliers de Kir Esadov et Polina Muzyka. Elle est l'auteure d'un cours éducatif et de publications consacrés à la psychanalyse de l'art contemporain et de la photographie. Plus sur Insta

Jean-Pierre Simard avec PHROOM

Ida Anderson - Blue Valentines

13.01.2026 à 11:53

Les Tambourao clochoto de François Dufeil sonorisent l'espace

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2329 mots)

Dans cette exposition personnelle, François Dufeil présentera, dès le 17/01/2026, un ensemble de sculptures instruments de musique façonnées à partir d’objets recyclés, témoins de notre ère industrielle et consumériste, ainsi qu’une série de dessins réalisés lors de sa résidence à l’Institut Sacatar au Brésil durant l’automne 2025. Ces œuvres prolongent sa recherche sur la transversalité entre le visuel et le sonore.

Bettie Nin –Tambourao clochoto nous plonge dans un univers musical expérimental matérialisé par un ensemble d'œuvres organiques et mécaniques, dignes d’une Climate Fiction1 post-énergies fossiles. Tes sculptures, faites d’objets glanés issus d’activités industrielles (vase d’expansion, bonbonne, extincteur, etc.), déploient une esthétique singulière. Peux-tu nous parler de cette esthétique où semble se jouer un futur hypo-technologique ? Comment choisis-tu tes objets ?

François Dufeil – On peut effectivement retrouver l’imaginaire solar punk2 dans mon travail, avec une inversion de l’idée de catastrophe et de dystopie pour proposer un monde plus désirable. Les objets que j’utilise portent cette symbolique d’une pétrochimie en plein essor, mais rendue obsolète par le changement de contexte. Je m’intéresse aussi à la notion de wild tech3, imaginée par l’anthropologue Yann-Philippe Tastevin, qui, entre low et high tech, renvoie à des objets issus d’une fusion entre les savoirs d’antan et les technologies d’aujourd’hui. Je glane mes objets un peu partout : dans des brocantes, des poubelles, des déchetteries, chez des ferrailleurs, sur Leboncoin... Je leur trouve un sens nouveau et les mets en espace d’une nouvelle manière. Je les découpe et les greffe à d’autres matériaux, tout en jouant avec les couleurs. Et puis, il y a toute une ingénierie qui détermine la forme des sculptures. Aujourd’hui, j’ai une palette de teintes et de matières (cuivres, bronzes, laitons, aciers bruts, objets peints, etc.) dans laquelle je peux puiser à volonté pour trouver mes compositions. Je garde les rayures, les marques, les traces d’usure qui racontent l’histoire industrielle.

BN – Ces objets font référence à la formation en génie climatique que tu as suivie chez les Compagnons du Devoir avant ton parcours en écoles d’art. De là t’est venu un intérêt pour les phénomènes de vibration, de résonance, de circulation de l’air et de l’eau, ainsi que pour les savoirs-faire artisanaux. Qu’est-ce que cette hybridation, entre technique, artisanat et création, t’offre plastiquement ?

FD – Une liberté. Toutes les techniques apprises chez les Compagnons du Devoir m’ont permis de m’affranchir de la contrainte de la technique. Ce côté fonctionnel et rationnel, que j’ai pratiqué pendant huit ans, m’a apporté une certaine vision, proche de celle du design dont je me sers dans la conception des sculptures. Ce qui m’anime aussi, c’est de chercher les moyens de production des objets que j’utilise, c’est-à-dire leurs capacités à produire de l’énergie, de la chaleur, des rayons, des vibrations, des circulations de flux, de la musique... et de mêler le côté artisanal à la proposition plastique.

BN – Tu parles souvent de « fonctionnalité » et, en effet, la plupart de tes sculptures sont activables ou possèdent une forme d’utilité propre, d’où aussi ton utilisation du terme « sculptures-outils » . Comment conceptualises-tu la notion de fonction dans tes œuvres ?

FD – Le terme « sculptures-outils » a été utilisé par la critique d’art Sarah Ihler-Meyer dès 2019 pour parler de mon travail. J’ai immédiatement trouvé la notion intéressante, parce que l’outil est une prolongation du corps sans motorisation, sans électricité, sans autres carburants que l’énergie du corps. L’intérêt d’ajouter de la fonctionnalité à une sculpture est de pouvoir la partager et de faire en sorte qu’elle puisse fonctionner aussi bien dans un atelier que dans une exposition. D’une certaine manière, cela désacralise l’œuvre, qui devient un objet que l’on peut toucher, pratiquer, éprouver et même abîmer. Cela me permet aussi de proposer à d’autres de continuer mon travail. Les rencontres que j’initie se perpétuent souvent sur plusieurs années et font évoluer les sculptures. Les sculptures-instruments de musique, par exemple, ont pris de plus en plus de place. Et puis, cela me permet de poser un regard critique sur la notion de production. Lorsque j’ai commencé à fabriquer des outils pour fabriquer mes sculptures, j’ai réalisé que ce qui m’intéressait le plus n’était peut-être pas la sculpture finale, mais tout ce que je déployais pour la fabriquer. Comme si l’outil qui fabrique la sculpture était plus fort que la sculpture elle-même.

BN – Et d’où t’est venue cette envie d’associer le visuel et le sonore ?

FD – D’un fort attrait pour la musique au départ, et d’une relation amicale avec Charles Dubois, percussionniste de musiques expérimentales, qui, un jour à l’atelier, a commencé à taper sur mes objets en remarquant leur potentiel sonore. Notre collaboration a débuté à ce moment-là et, depuis, nos échanges sont très équilibrés. Ce sont vraiment nos deux sensibilités et nos deux savoirs qui font l’objet final. J’apporte le côté plastique, la recherche des matériaux, des formes et des couleurs, et lui ses envies précises de sonorités. Le premier instrument que je lui ai créé était une batterie à eau. Puis nous avons travaillé sur une sorte de xylophone-carillon et de tambour pneumatique composés d’objets que je glanais depuis des années. Ces instruments hybrides donnent des sonorités aigües cristallines, des basses rondes quasiment électroniques. J’aime enrichir les instruments par d’autres collaborations, comme celle avec Anna Holveck, notamment à la voix. Ce mélange de musique et d’arts plastiques nous permet de réunir des publics qui se rencontrent peu et de produire d’autres façons d’appréhender l’art.

BN – Tes œuvres invitent, d’une certaine manière, à repenser les gestes. Et nous savons que tout geste est éminemment politique : c’est un mouvement du corps porteur de valeur en soi. Cette exposition amène ainsi à se demander comment agir autrement... Dirais-tu qu’il y a une dimension engagée dans ton travail ?

FD – Je ne le revendique pas forcément, mais il y a effectivement une forme d’engagement dans mon approche. Le geste est l’une des notions que j’intègre dans mes sculptures, soit frontalement par la performance des corps avec les sculptures, soit de façon plus sous-jacente comme le geste artisanal. Cela me semble intéressant aujourd’hui de défendre le rapport artisanal à la production et de réfléchir à la notion de « main qui pense » . Proposer un objet qui a visiblement été fait par une main, qui est compréhensible au premier regard, sur-mesure, adaptable, un objet que l’on peut modifier et s’approprier, est pour moi une forme d’émancipation par la production. Ce geste est aussi le témoin d’un ralentissement, et peut-être, le signe d’une société en meilleure santé.

1 Climate Fiction ou Fiction Climatique ou cli-fi : fiction d’anticipation qui traite du changement climatique et de ses conséquences possibles.

2 Solar punk (de solar : soleil et punk, mouvement de contestation) : le solar punk est un mouvement artistique et politique qui propose une anticipation optimiste d'un avenir désirable, durable, connecté avec la nature et qui se concentre sur les énergies renouvelables en particulier énergies solaires.

3 Wild tech (de wild : sauvage et punk, mouvement de contestation) : la wild tech est un domaine qui fusionne les avancées technologiques de pointe avec les aspects indomptés de la nature.

—————-

Samedi 17 janvier 2026 de 16h à 20h, VERNISSAGE

Ce jour-là le centre d’art sera ouvert à partir de 16h.

à 19h PERFORMANCE SONORE : Chansons Cloches

durée approx. 25 minutes

artistes Anna Holveck, Charles Dubois et François Dufeil

Né en 2025 autour de nouveaux modules, instruments et installations conçus par François Dufeil, Chansons Cloches est un trio et une composition-déambulation : une série de pièces sonores brèves mêlant voix, percussions et rythmiques automatiques.

De nouveaux modules d’amplification vocale se mêlent à un tambour à eau automatique, à divers idiophones joués, et à des cloches à percuteurs mécaniques dans une installation semi-autonome.

Le souffle d’Anna Holveck rencontre les timbres du son mécanique continu, tandis que les rythmiques automatiques de François Dufeil dialoguent avec les gestes percussifs de Charles Dubois, entre rigueur électronique et élasticité.

Le son des cloches et de la voix amplifiée par le porte-voix se fondent l’un dans l’autre, s’imitent en se donnant du relief et se répondent dans l’espace ; chant, sifflements et cloches tourbillonnent, accompagnés de tambours pneumatiques.

Des basses profondes aux mélodies métalliques perçantes, le spectre des timbres et des fréquences est balayé tout au long de la performance par les gestes, souffles et automates, naturellement amplifiés par les objets et matières travaillées par François Dufeil.

François Dufeil - Tambourao clochoto - > 17/01 -> 21/03/2026

CAC La Terrasse - 9, rue Traversière. 94140 Alfortville

13.01.2026 à 11:45

Détruire tout: Ce que dit le lauréat Bernard Bourrit

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1209 mots)

Lundi 10 novembre 2025, l'écrivain Bernard Bourrit recevait le prix Wepler-Fondation La poste pour son livre Détruire tout (éditions Inculte). A cette occasion, comme il est de coutume, il a prononcé un bref discours lors de la remise du prix. Le voici dans sa (presque) intégralité.

Bonsoir à toutes et à tous, Je ne serai pas long. C’est une expérience vraiment étrange et déconcertante pour moi de me tenir ici devant vous afin de recevoir ce prix. J’étais loin de me figurer en commençant à écrire Détruire tout que mon livre susciterait un quelconque intérêt au-delà du cercle confidentiel de lecteurs auquel j’étais habitué. Alors, tout d’abord, je tiens à exprimer ma joie. L’immense joie que j’éprouve à voir mon ouvrage mis en lumière. Il y a derrière cet honneur que vous me faites ce soir un long chemin d’écriture tracé le plus souvent dans l’ombre et l’indifférence. Et cette joie, je voudrais la partager avec celles et ceux qui l’ont rendue possible. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble des membres du jury qui a eu le courage de choisir un livre iconoclaste. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux éditions Actes Sud et à mon éditeur, ici présent, Claro […].

Si j’ai commencé en vous disant que c’était une expérience déconcertante de m’exprimer devant vous, c’est que, de toute ma vie, jamais je n’ai attendu un quelconque avantage pour mon travail d’écrivain. Pas plus que je n’ai cherché à me mettre en évidence, ou encore à parler à la place de mes textes. Pour moi, un texte s’exprime toujours mieux que son auteur ; et c’est l’inverse qui me paraît problématique. C’est donc l’occasion de rappeler que Détruire tout est entièrement fait de la voix des autres. En m’immergeant longuement dans les archives pour reconstituer le féminicide qui constitue le cœur et le nœud de mon livre, je voulais surtout, et d’abord, faire résonner au présent les voix du passé. Des voix qui précisément n’étaient pas celles de l’auteur. C’est à force de me demander comment m’y prendre pour ouvrir le récit à sens unique qu’avait produit la presse de l’époque que la réponse s’est imposée d’elle-même : en multipliant les échos et les points de vue, quitte pour cela à faire sauter le cadre de la représentation. C’est l’histoire du joujou cher à Baudelaire, comme un enfant, j’ai entrouvert la mécanique de ce fait divers, et je l’ai secouée à la recherche de son âme. Évidemment, je ne l’ai pas trouvée.

Je voudrais conclure en partageant avec vous une dernière pensée qui m’est venue récemment en songeant à mon livre. Détruire tout a été écrit dans une perspective féministe, c’est indéniable. Toutefois, il ne s’attaque pas frontalement aux structures patriarcales. Il s’attaque à la société des « pères » : c’est une distinction subtile peut-être, mais importante à mes yeux, et qui légitime mon geste d’écriture, car, si je ne suis pas une femme, je suis au moins un fils. Ce glissement (du patriarcat au père, de la structure à la figure) ne fonctionne que si l’on accepte de désaxer le centre de gravité du mot « père ». Si l’on accepte l’idée que quiconque revendique un territoire où exercer sa force mérite ce titre. Si l’on accepte l’idée que le propre d’un territoire, parce qu’il institue un « tout », c’est d’exclure. Cela posé, nous cherchons tous, et toujours, mes personnages, vous et moi, à occuper une place et à jouer un rôle dans le maillage de ces territoires qui s’enchevêtrent. C’est-à-dire trouver à exister dans l’exclusion que ces territoires fabriquent. Que ce soit dans la résignation, la révolte, la liberté ou la violence. Sous cet angle, on le voit, c’est une autre histoire qui commence de se raconter. Mais assez parlé. Merci à tout le jury ! Merci à la Fondation La Poste ! Merci pour ce précieux encouragement ! Merci à la brasserie Wepler !

Claro, le 13/01/2026

Bernard Bourrit, Discours de réception pour le prix attribué à Détruire Tout, éditions Inculte

13.01.2026 à 11:20

“Mon envie d’histoire se passe dans l’image.” Interview de Fanny Michaëlis pour “Et c’est ainsi que je suis née”

L'Autre Quotidien

Texte intégral (7954 mots)

Cela faisait presque 10 ans que Fanny Michaëlis n’avait pas publié de nouveau livre, mais restait très active avec de grands projets d’illustrations (affiches pour le Festival de la BD d’Angoulême, le Centre Pompidou), des affiches, des concerts et en 2025 elle revient avec Et c’est ainsi que je suis née, un album qui débute avec les aspects du conte pour pour proposer un regard et ouvrir des pistes de réflexion sur la violence de notre époque.

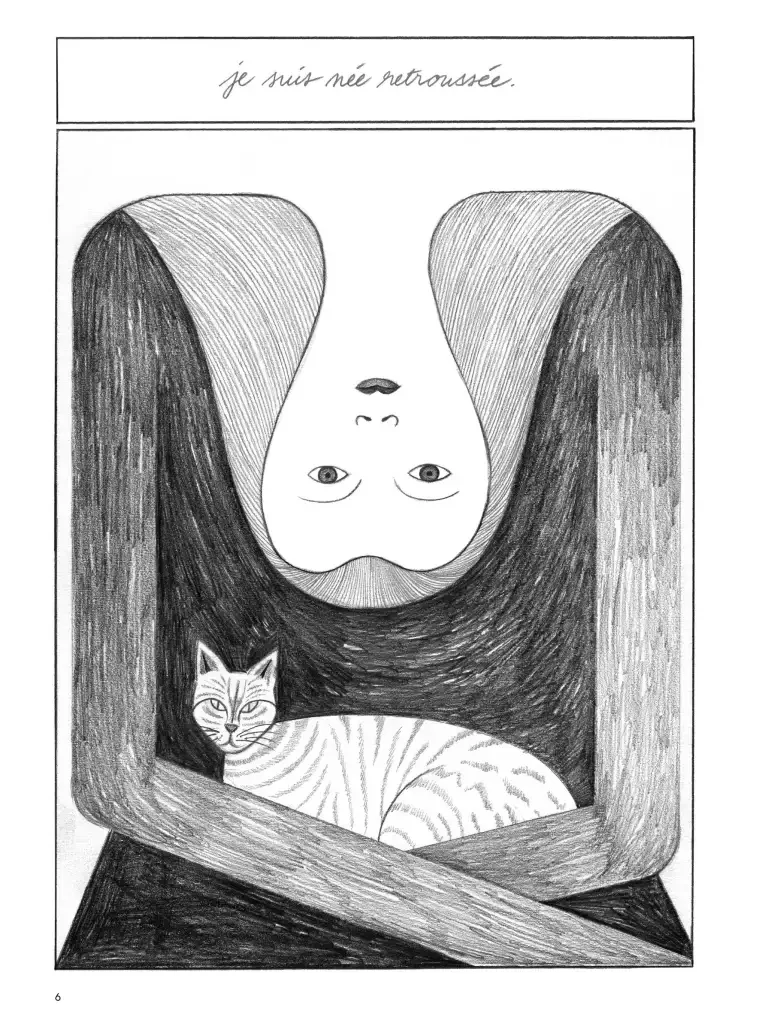

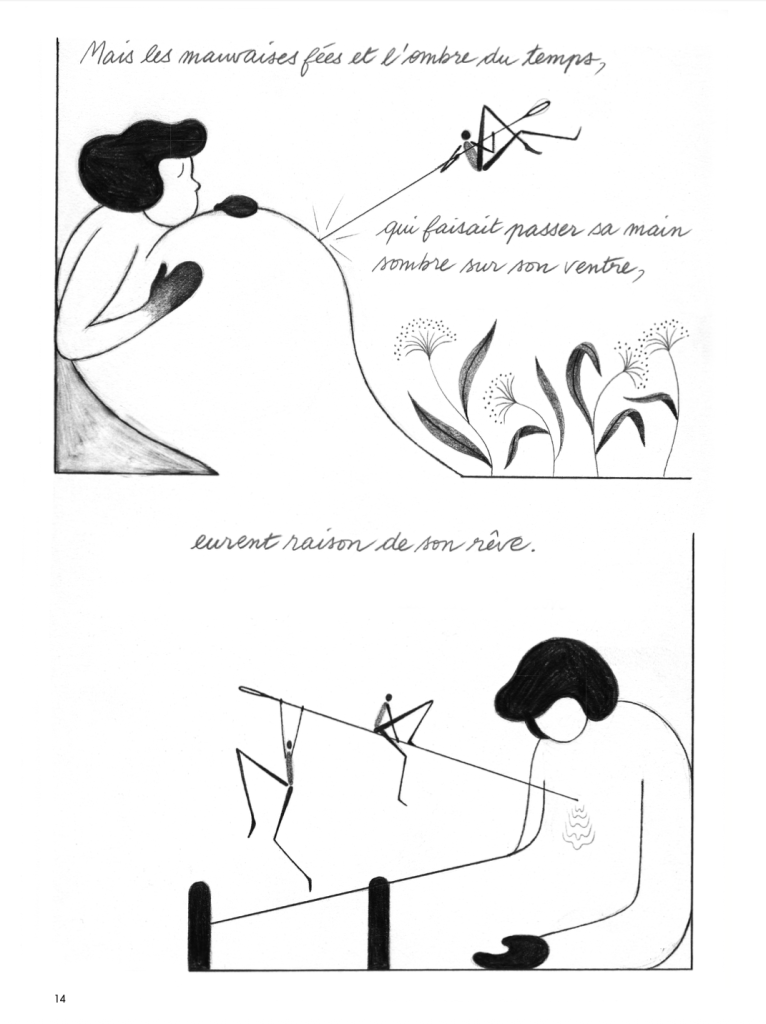

Comme dans ses albums précédents Fanny Michaëlis ouvre son nouveau livre avec une image forte, énigmatique et symbolique pour accompagner l’évolution de ce personnage retroussé et sa découverte du monde. Ce portrait atypique va nous entraîner dans une lecture qui semble avoir tout de la fable et qui se révèle bien ancré dans notre réalité. Traitant de la violence, de l’exclusion, du racisme, de la démagogie ; cet album propose des pistes de réflexion à travers cette héroïne inversée qui incarne aussi bien les individus qui se questionnent, qui cherchent une place que le corps social qui s’organise, qui résiste et qui lutte.

Une lecture poétique et politique servie par un dessin méticuleux et vif, qui alterne entre un trait porté par les lignes droites qui découpent les planches, influencent le découpage et des pages plus charbonneuses, chargées qui occupent tout l’espace. Le découpage est intimement lié au dessin ici et certaines symboliques se dessinent à la fois dans le dessin et les cadrages dans un noir & blanc tout aux crayons.

Rencontre avec l’autrice pour en savoir plus sur ce travail graphique, sur son rapport aux images, mais aussi pour évoquer les thématiques de l’album.

Photo de l’autrice / Creative Commons Éditions-cornélius

Ce livre commence sur une image très forte, avec cette glotte qui forme la tête, le buste du personnage, avec une symbolique de la bouche omniprésente, l’idée du livre est venue de cette image ?

Fanny Michaëlis : Oui, tout à fait. La première idée est venue de cette image du personnage retroussé, avec cette tête à l’envers. Et c’est souvent que ça se passe comme ça, pour moi : j’ai une image en tête, souvent avec une phrase, « le mot et l’image » précisément ce qui structure la bande dessinée en tant que médium.

En l’occurrence, cette phrase, c’était le titre. Je ne me disais pas forcément que ce serait le titre au départ, mais cette phrase est venue, associée à cette image de personnage la tête à l’envers ; et les séquences d’avant puis d’après, se sont construites autour de cette image pivot.

Je voulais la positionner avec cet archétype du « papa / maman / enfant » et ce père dont la bouche est invisible — entravée d’une grande barbe— et cette mère toute gueule ouverte puis ce zoom qui conduit à cette à cette figure retroussée.

C’est le même processus pour tous tes livres ?

F.M. : Pas pour tous mes livres, mais c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour Avant mon père aussi était un enfant mon tout premier livre qui est paru en 2011 chez Cornelius.

À l’époque, je travaillais dans une fondation où je surveillais une expo et j’avais pas mal de temps « vide » où je travaillais dans un carnet. J’avais noté cette phrase : « Avant mon père aussi était un enfant » et j’avais fait un dessin qui est la première case de la BD. Ce n’est pas systématique, mais c’est vrai que c’est souvent une association d’idées qui lance le récit.

Il y a l’aspect conte qui est très fort au début, et puis ça glisse vers quelque chose de plus tangible, on va dire, pour nous…

F.M. : C’est aussi parce qu’il y a une part d’improvisation, je n’écris pas de scénario en amont.

Ce « papa / maman » qui sont aussi un peu le bûcheron et la bûcheronne d’Hansel et Gretel pourrait être, effectivement, des figures très proches du conte. Mais elles peuvent également être référencées dans un schéma de récit initiatique qui se révèle introspectif avec une voix off— presque comme dans Alice au pays des merveilles.

C’était aussi l’idée que ça conduise à un récit plus collectif, je n’avais pas envie de m’arrêter à raconter seulement l’histoire de cette jeune femme. L’idée de départ était comment sa tête va se soulever ?

Même moi, je suis spectatrice de la machine narrative : comment elle va se soulever ? Je ne sais pas forcément, je n’ai pas d’idée préconçue. C’est vraiment en dessinant et en écrivant que l’histoire se structure.

Avec cette écriture qui part de l’improvisation, est-ce que parfois tu dois reprendre des pages pour mieux coller à la suite du récit qui a évolué ?

F.M. : Ça m’est arrivé, dans mes précédents livres, d’avoir une écriture en aller-retour, mais pas sur celui-là.

J’ai mis du temps à trouver la forme et j’avais beaucoup d’interruptions —parce que je faisais des illustrations— et j’y suis allée pas à pas, et ça s’est construit dans la chronologie. Je ne suis pas vraiment revenue en arrière, seulement à la fin, lors du travail avec mon éditrice, Angèle Pacary, où on a réglé des détails sur quelques planches.

L’histoire s’est vraiment écrite dans une chronologie malgré le fait de l’avoir dessinée et écrite dans un temps assez long, sur plusieurs années, ce qui a fait qu’à chaque fois que j’ai repris le travail je n’étais pas dans la même disposition —pas forcément la tête à l’envers— mais à chaque fois avec de nouvelles questions.

Je savais qu’il y avait des choses que j’avais envie de raconter, mais comment ? Et à chaque fois que je reprenais, ça se précisait. Ce n’était pas évident de s’interrompre, ce n’était pas idéal comme manière de fonctionner, mais ce n’était pas une mauvaise chose.

J’espère que je ne ferai pas mon prochain livre comme ça, mais, en même temps, il y a des livres qui ont une temporalité différente, qu’on doit associer au moment présent. Ça a du sens.

Par rapport à ta méthode de travail où l’improvisation à une bonne place, à quel moment tu fixes à la fin ?

F.M.: Plus j’avance, plus je sais ce que je veux dire [rires] les choses se précisent un peu. On est un peu sur un fil quand on travaille comme ça, c’est aussi par chance qu’on y arrive parce qu’on peut se perdre en chemin.

Mais je crois aussi au fait de composer des scènes qu’on a en tête et qu’on veut très fort raconter ; à l’intuition qui fait que d’une phrase on commence un récit.

Quelque part, « Et c’est ainsi que je suis née », c’est une phrase de conclusion, ça pourrait être la dernière page d’une histoire. Pourtant, c’était le début pour moi. Et de voir comment cette tête va sortir et comment cette question est résolue en 10 pages, je me rends compte qu’il ne s’agissait pas que de raconter cette naissance-là. Pas que celle-là.

J’ai emmagasiné des observations —sur l’aéroport parce que j’y ai un peu travaillé ou sur les situations de personnes étrangères via une association dont je suis proche, où je me suis retrouvée au contact de personnes dans des situations d’une grande violence — mais aussi des réflexions sur la politique actuelle, française ou internationale, sur la précarisation qui me révoltent. C’est aussi ces paliers-là que je voulais partager dans ce livre.

De la même manière que je me questionne personnellement sur comment on peut vivre dans un monde aussi insupportable de violence, où on assiste en ce moment à une radicalisation des idées d’extrême droite combinée à un capitalisme qui ne semble pas montrer de signe de faiblesse, ou qui s’adosse à des démocraties qui n’en sont plus… ces questions je me les pose tout au long du récit.

Et ce récit-là, qui est circonscrit —qui ne m’informe pas sur la manière dont ça peut se passer dans notre monde— me permet de sublimer cette question ou en tout cas, de lui donner du corps.

Il y avait des choses très importantes dans cette espèce de théâtre qu’est l’aéroport. De montrer à la fois le rapport au travail, les inégalités d’existence et d’inviter aussi les lectrices et les lecteurs à se poser la question de cet imaginaire collectif autour de ce lieu. Un lieu qui est à la fois perçu comme un lieu de liberté, de progrès, de modernité, de rêve et en même temps, qui est comme un symbole ou s’incarnent les problématiques systémiques, sociales, écologiques qui traversent l’ensemble de nos sociétés…

Il y a une scène d’expulsion avec une femme et son enfant qui sont obligés de quitter le territoire, et cette question rebondit sur le corps du personnage principal.

Ce personnage, qui n’a pas un corps adapté va tenter de s’émanciper, c’est un livre qui a les aspects du conte, mais qui est très ancré dans le présent…

F.M. : J’ai envie de parler de choses très concrètes. C’était déjà le cas dans certains de mes autres livres, mais le rapport à la fiction permet une souplesse et un jeu vis-à-vis d’un réel que je ne pourrais pas aborder d’une manière purement documentaire. Mais ce n’est pas tellement volontaire, c’est juste comme ça que je le vois.

Il s’agit d’inviter ce réel, quelque part, dans une machine qui le rend archétypal avec ce léger décalage qui fait que ça n’est pas contextualisé. Il n’y a pas tellement besoin d’associer l’aéroport à Roissy par exemple, ça reste des archétypes qui interpellent l’imaginaire collectif des lectrices et des lecteurs sur lesquels on peut projeter ce qu’on veut, d’une certaine manière.

Avec une écriture poétique qui n’est pas là pour adoucir les choses, mais invite plutôt à cet imaginaire très concret, qui parle du monde du travail et de questions sociales, très crues.

Dans tes livres, il est question de transmission, héritage, atavisme, ce sont des thématiques qui s’imposent, peu importe le sujet, ou tu y réfléchis en amont ?

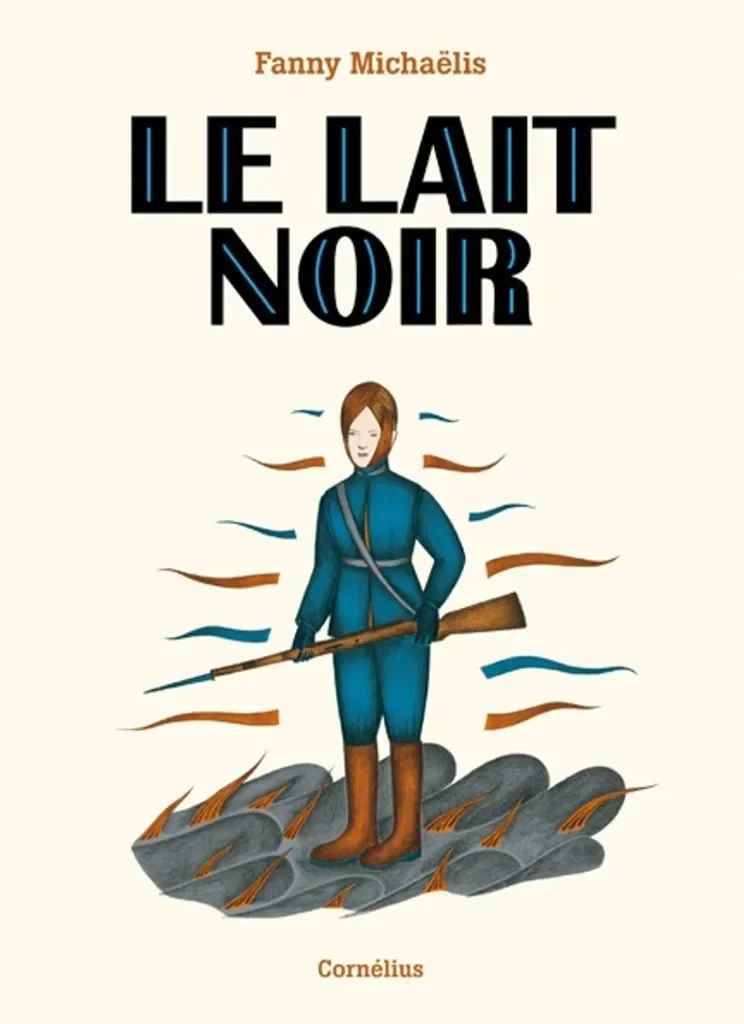

F.M. : C’est en moi. Ce n’est pas forcément des choses dont j’ai envie de parler. Par exemple dans Le Lait noir qui parle d’exil, c’est mon livre le plus personnel dans le sens où ça implique une histoire familiale même s’il y a de la fiction et un décalage.

C’est important que ce soit décollé du passé pour pouvoir résonner dans le présent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, à Gaza par exemple, on voit que ça réactive ces questions, et on voit que ce n’est pas en les figeant dans le temps qu’on peut mieux les penser. L’histoire est très importante, mais je ne suis pas historienne, ce n’est pas mon enjeu. Et je n’avais pas non plus envie d’en faire une histoire psychanalytique même si ça m’intéresse beaucoup et qu’à titre personnel ça m’enrichit.

Dans Le Lait noir, il y a des personnages qui n’ont pas d’histoire ou dont l’histoire est absolument méprisée, ils n’ont pas de consistance pour le monde dans lequel ils sont reçus : eh bien cette grand-mère, c’est un peu l’incarnation de cette mémoire-là. De cette nostalgie, peut-être, et de cet attachement affectif à un ailleurs qui est en nous mais qui nous échappe, qui est peut-être perdu, mais qui est certainement un bien commun parce qu’on a tous cette idée-là qu’on vient de quelque part —et c’est toujours une quête.

Sur la couverture d’Et c’est ainsi que je suis née, où on peut voir à la fois la position d’un accouchement, à la fois une attitude guerrière, avec d’autres couches de lecture, le côté Gulliver, la foule des sans têtes… comment tu l’as trouvée, est-ce qu’il y a eu beaucoup d’itérations ?

F.M.: Je pense que pour toutes les autrices et les auteurs, la couverture, c’est vraiment un moment pénible. Parce qu’à la fois, il faut inviter à la lecture, laisser les choses ouvertes et en même temps, ne pas tout dévoiler.

Je l’ai faite vraiment à la fin, une fois que j’avais terminé le bouquin, mais c’est venu assez vite. J’avais l’idée qu’il fallait que quelque chose de cet « à l’envers » soit présent —la couverture est à l’envers, mais c’est le cadrage qui veut ça— et en même temps que ça fasse référence au début du livre et à la fin du livre, sans trop en dévoiler.

Comme tu dis, elle est dans une attitude guerrière —ou en tout cas de lutte— et en même temps, traversée par une faille qu’on pourrait imaginer comme une blessure, mais qui dévoile l’idée qu’il ne s’agit pas que d’un corps individuel : ce corps est habité, et cette blessure laisse la possibilité de quelque chose de collectif. Elle n’est pas seule à avoir cette arme en main, ils sont des centaines.

C’est à la fois très frontal —avec le regard vers le lecteur, la lectrice— et en même temps il y a cette idée de profondeur de champ sur l’idée d’un corps qui est à la fois, un corps féminin, un corps individuel, mais aussi un corps collectif.

Par le jeu de la typo, le Je se retrouve souligné par l’accent de née, et justement l’héroïne n’a pas de nom, elle est Je, il y a des variations de visages pour cette jeune femme, comme pour justement incarner tous ces destins. C’est aussi une histoire qui parle de la force du collectif face à cette pression du capitalisme, il y avait une volonté de pouvoir se projeter ?

F.M. : Le personnage principal, qui n’a pas de nom, est un peu comme une chambre d’écho effectivement. Elle est à la fois cette espèce de regard qui se pose sur le monde et sur lequel, le réel rebondit —c’est sa vision des choses.

C’est porté par une voix off —sa voix intérieure— et en même temps, il y a des allers-retours avec des scènes hyper concrètes, très dialoguées. Sans dévoiler la dramaturgie, son corps, son regard sont impliqués de telle manière qu’effectivement ils sont l’écho de toutes ces problématiques de domination, ces questions d’inégalité d’existence, de machine à détruire et invisibiliser…

Il y a une interrogation sur une forme de système et il s’agit à la fois d’un personnage qui a une structure individuelle, mais, en même temps, qui est là pour porter ou interroger la question d’une voix collective, d’un soulèvement collectif. D’incarner ces accumulations de violence et de questionner quel est le déclencheur qui fait que ça explose à un moment donné.

Une langue commune doit se former pour pouvoir inventer autre chose —autre chose, que je ne propose pas dans le livre, c’est vraiment un hors-champ— comment cette langue va se construire ?

C’est une vraie question qui reste en suspens, même si j’avais des exemples concrets. Il y a des organisations communes, de lutte et de solidarité qui existent et qui peuvent être des propositions, mais dans le livre, ça reste une question ouverte.

Il y a cette idée de renversement, « l’endroit était pour moi l’envers » dit la jeune fille, ça résonne beaucoup avec ce renversement du sens, de l’appauvrissement du langage par les politiques depuis la première ère Trump…

F.M. : La question politique par rapport au langage, à la vérité, au sens (ou au non-sens) elle se pose effectivement et elle se fait l’écho de ces premières planches.

Par la suite, cette confrontation s’incarne dans la ville et parce qu’elle décide de s’arracher à quelque chose, elle se jette dans le monde avec une telle violence que quelque chose se produit —qui n’est pas toujours heureux, mais qui n’est pas non plus dramatique— et qui peut faire écho à des choses qu’on a toutes et tous, vécues, qui font partie de la vie.

Mais à ce moment précis du récit, on est encore dans quelque chose qui pose un personnage en marge de sa propre parole, de son propre langage. Et qui, par un jeu graphique, se formule de telle manière que l’on comprend qu’elle est à côté. À côté d’une possibilité relationnelle avec le réel, avec les gens, avec les autres.